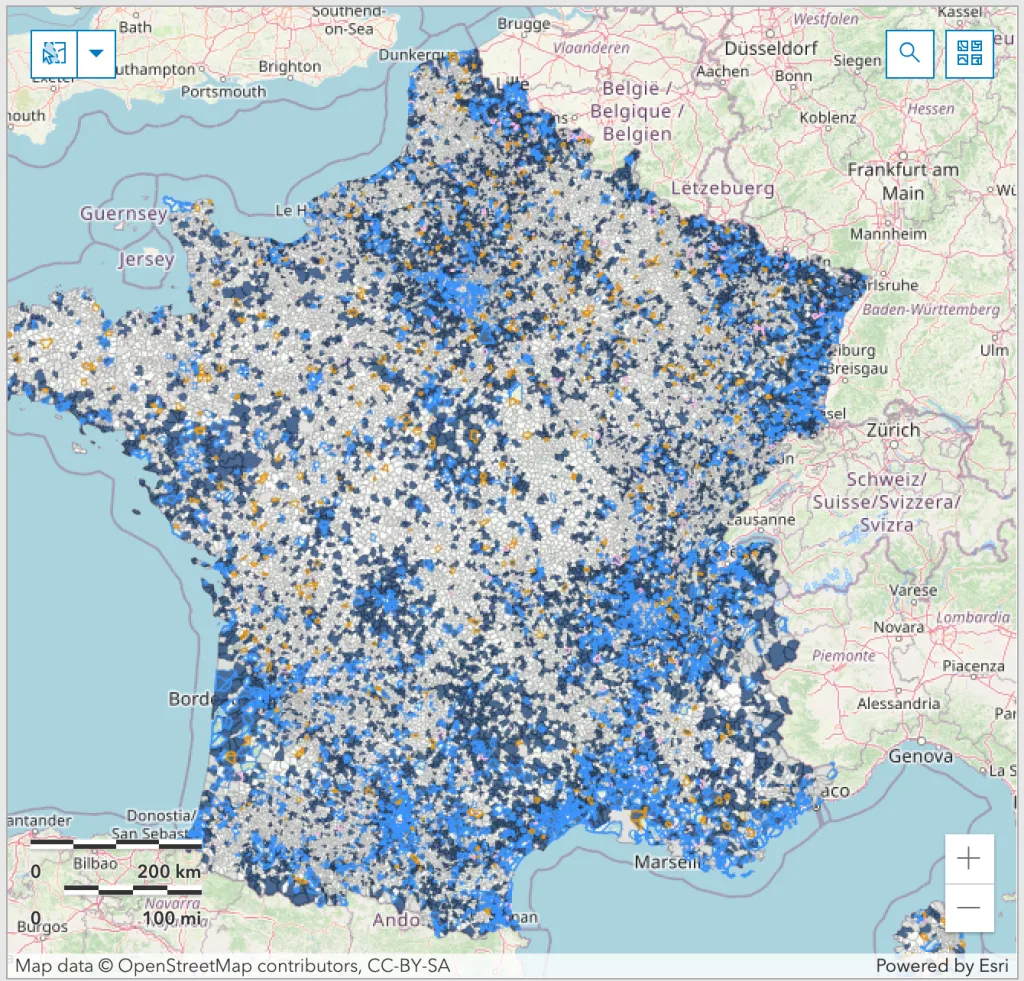

À l’occasion de la Nuit des étoiles, le Cerema présente la cartographie nationale des pratiques d’éclairage nocturne en France. Basée sur l’analyse de données satellitaires, elle permet d’observer l’évolution dans le temps des pratiques d’éclairage public de plus de 19 000 communes de l’Hexagone, entre 2014 et 2024.

Les données référencent les pratiques d’extinctions totales, partielles et les rénovations d’ampleur du parc d’éclairage. Elles permettent de constater la mise en place, la poursuite ou l’arrêt de politique d’extinction en cœur de nuit.

Cette nouvelle cartographie présente des données cohérentes à l’échelle communale : elle permet ainsi d’assurer un suivi des politiques d’éclairage guidées par la sobriété énergétique, la préservation du ciel nocturne et de la biodiversité.

10 ans d’état des lieux des pratiques d’éclairage de plus de 19 000 communes

Les données référencent les pratiques d’extinctions totales, partielles et les rénovations d’ampleur du parc d’éclairage. Elles permettent de constater la mise en place, la poursuite ou l’arrêt de politique d’extinction en cœur de nuit.

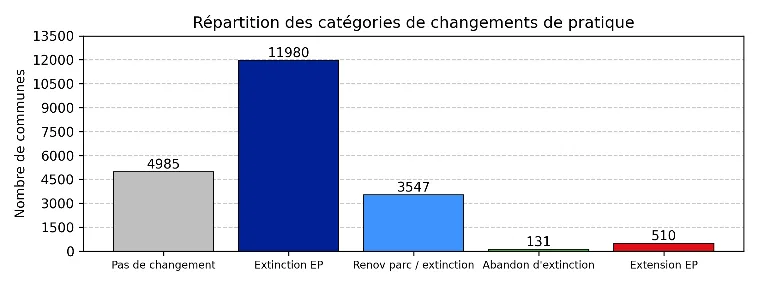

Sur les 19 262 communes que l’imagerie satellitaire a permis d’étudier entre 2014 et 2024, on peut observer que :

- 11 980 communes (62 %) pratiquent une extinction totale en cœur de nuit

- 3 547 communes (18 %) pratiquent une extinction partielle ou ont mis en place une modernisation d’ampleur de leur parc d’éclairage

- 131 communes ont interrompu leur pratique d’extinction pour rallumer en cœur de nuit

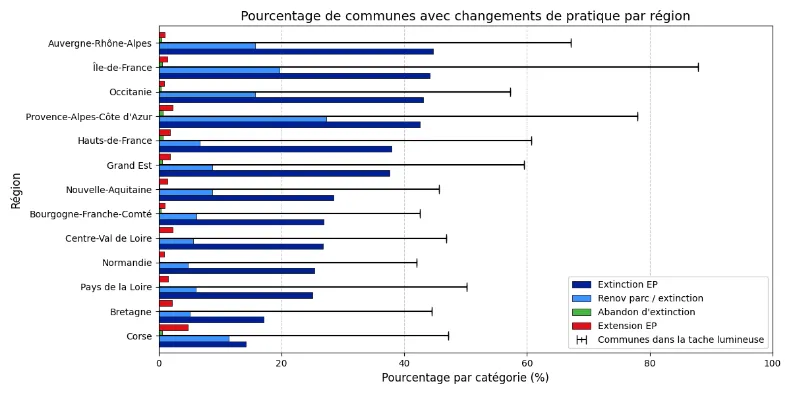

- Les régions Auvergne Rhône Alpes, Île-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont plus de 40 % de leurs communes qui pratiquent une extinction totale en cœur de nuit

Sur l’ensemble des communes de l’Hexagone (34 900 communes environ) :

- Les pratiques d’extinction totale entre 2014 et 2024 représentent 35 % des communes

- 30 % des extinctions totales ont été mises en place au moment de la crise énergétique de septembre à décembre 2022

Ces 10 dernières années, les changements de pratique diffèrent en fonction de la taille des communes :

- Plus de 50 % des communes entre 1 000 et 5 000 habitants pratiquent une extinction totale

- 36 % des communes entre 20 000 et 40 000 habitants pratiquent une extinction totale

- 23 % des communes de plus de 40 000 habitants pratiquent une extinction totale : elles ont davantage mis en place des extinctions partielles ou des rénovations d’ampleur.

Un outil d’évaluation des changements de pratiques d’éclairage

Ce service gratuit de pré-diagnostic de l’évolution des pratiques d’éclairage en cœur de nuit est utile pour :

- Avoir conscience de l’impact de son éclairage, à l’échelle locale et nationale

- Identifier des territoires voisins ayant modifié leurs pratiques d’éclairage afin de tendre vers une stratégie cohérente localement,

- Mener des actions pour l’établissement de trames noires de cœur de nuit à grande échelle,

- Mesurer à l’échelle nationale l’évolution des politiques d’éclairage au regard d’enjeux énergétique, de biodiversité et de réduction de la pollution lumineuse.

Le service peut être utilisé par différents acteurs : agents de l’État, de collectivités de différentes tailles, de parcs nationaux… et par les astronomes amateurs, qui pourront ainsi identifier les territoires pratiquant l’extinction nécessaire à des observations astronomiques de qualité.

Au-delà des changements de pratique d’éclairage, l’outil est dynamique, ce qui et permet de visualiser l’évolution de la quantité de lumière émise par le territoire sur les 10 ans d’étude.

L’outil participe au suivi à l’échelle nationale à la mesure 9 « Réduire les pollutions lumineuses et sonores » portée par la Stratégie nationale biodiversité, qui implique la mise en place d’un observatoire national de la pollution lumineuse et d’une base de données nationale des points lumineux d’éclairage extérieur public.

Le fonctionnement de l’outil

Cette cartographie utilise les données américaines de l’instrument VIIRS de la NASA qui offre plusieurs prises de vue nocturnes du territoire chaque mois depuis plus de 10 ans.

La méthode a été validée en croisant les données satellitaires avec des informations sur les pratiques d’éclairage d’environ 1 000 communes qui ont mis à disposition leurs données, dont : l’Institut Paris Région, l’Eurométropole de Strasbourg, Rennes Métropole, Montpellier Métropole, le Syndicat d’éclairage de Haute-Savoie (Syane), le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy), le Syndicat d’éclairage du Tarn, l’ARBE Région Sud.

Il est possible que la cartographie puisse afficher des incohérences à l’échelle locale, par exemple en cas de changement important d’éclairage sur un terrain voisin (éclairage d’une zone industrielle…). C’est pourquoi le Cerema met en place un formulaire de remontée d’informations des utilisateurs pour participer à l’amélioration continue de la méthode : Formulaire de contribution à la cartographie nationale des extinctions de l’éclairage public

Les bénéfices de l’extinction de l’éclairage nocturne

Une économie d’énergie réelle

Il est important de rappeler que l’action d’éteindre l’éclairage public sur une certaine durée durant la nuit permet de réelles économies d’énergies (en particulier si le parc est vieillissant et donc fortement consommateur d’énergie). Cependant cette mesure ne se substitue pas à l’intérêt d’une rénovation du parc, qui le rendrait à la fois plus efficient sur la durée d’éclairage et plus pertinent du point de vue de la qualité de l’éclairage.

La préservation de la biodiversité

L’introduction de lumière artificielle la nuit affecte le comportement et la physiologie de nombreuses espèces animales, modifie également les relations entre les espèces (proie / prédateur, plante / pollinisateur), ou modifie la concurrence entre espèces animales « voisines » (selon leur tolérance d’exposition à la lumière). L’éclairage public modifie le fonctionnement naturel des écosystèmes la nuit.

Les déplacements de certaines espèces animales sont également fortement affectés par cette lumière artificielle, certaines espèces (de nombreux insectes notamment) étant fortement attirés par les installations d’éclairage, alors que d’autres (certaines espèces de chauves-souris par exemple) ayant plutôt tendance à éviter les zones éclairées, et donc à réaliser des détours importants pour leurs déplacements habituels.

Dans le cas d’une pratique d’extinction de l’éclairage en cœur de nuit, la réduction de l’amplitude horaire n’est pas suffisante pour préserver la biodiversité, car de nombreuses espèces sont actives en début de nuit et fin de nuit, et seront donc perturbées par les périodes d’éclairage.

Préserver le patrimoine du ciel étoilé

L’extinction en cœur de nuit réduit très fortement la quantité de lumière émise vers le ciel qui génère un voile (halo) lumineux et perturbe l’observation du ciel par les astronomes professionnels, amateurs et les particuliers. Moins le ciel sera éclairé, plus les étoiles pourront être visibles par renforcement du contraste.

Cependant, l’extinction d’une commune ne suffit pas forcément à réduire fortement la clarté du ciel si une agglomération voisine continue à générer des flux lumineux. C’est pourquoi les Réserves internationales de Ciel étoilés (RICE) travaillent à réduire la pollution lumineuse à l’échelle d’un territoire important (Parcs nationaux, etc.). La France comptabilise donc désormais six sites référencés par l’organisme : le Pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées (2013), le Parc national des Cévennes (2018), le territoire Alpes Azur Mercantour (2019), le Parc naturel régional de Millevaches, dans le Limousin (2021), le Vercors (2023) et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne (février 2025).