Le Comité 21 publie une note sur la Planification écologique « L’avenir heureux (?) au prisme de la sobriété choisie » qui rappelle l’esprit de la planification indicative à la française, passe en revue des exemples européens de planification écologique, analyse l’émergence du Secrétariat général à la planification écologique, et ainsi questionne l’exercice français actuel de plan(s) écologique(s) dans notre pays. La planification-elle à la hauteur des enjeux ? Ne faut-il pas une planification de rupture ?

Le Comité 21 publie une note de Bettina Laville sur la Planification écologique « L’avenir heureux (?) au prisme de la sobriété choisie » qui rappelle l’esprit de la planification indicative à la française, passe en revue des exemples européens de planification écologique, analyse l’émergence du Secrétariat général à la planification écologique, et ainsi questionne l’exercice français actuel de plan(s) écologique(s) dans notre pays. La planification-elle à la hauteur des enjeux ? Ne faut-il pas une planification de rupture ? A l’occasion d’un débat en Assemblée générale le 15 mai 2023, le Comité 21 a présenté ses 10 propositions pour faire évoluer la planification écologique :- Donner à tous les éléments de planification français, qu’ils soient nationaux, régionaux, ou locaux des dates cohérentes : 2030, 2040, 2050, et projections sur 2100 fondés sur scenarii du GIEC ;

- Adopter la faisabilité de scenarii de rupture en s’appuyant sur des projections du futur plutôt que des extrapolations de l’existant ;

- Viser l’objectif 1,5 °C pour l’atténuation du changement climatique, mais une référence autour de 2,5 °C pour l’adaptation en 2050 ;

- Créer un Conseil exécutif des Parties Prenantes de la Planification Écologique ;

- Après le Sommet ODD de septembre prochain, harmoniser l’Agenda 2030 révisé et les secteurs de la Planification ;

- Mettre la réforme des collectivités locales, et en particulier l’acte nouveau de la décentralisation sous le signe de la cohérence des politiques écologiques ;

- Rassembler à terme France Stratégie et le SGPE, et y adjoindre un Centre de prospective ;

- Harmoniser le PNACC 3 avec tous les secteurs de la Planification écologique ;

- Mettre en chantier une planification sociale ;

- Revisiter les indicateurs de performance de la LOLF pour s’assurer qu’ils prennent en compte la dimension de performance écologique.

Extraits

On assiste, particulièrement après le COVID, à un « retour de l’idée de planification », comme l’écrit l’économiste Jacques Sapir, qui décrit le regain d’intérêt de la planification indicative, par opposition à la planification centralisée soviétique et souligne « l’étonnante résilience du Plan » ; il examine dans quel cadre institutionnel (national et européen) pourrait s’effectuer son retour en France, et souligne l’importance, pour la réussir, d’institutions démocratiques de régulation du conflit social et de réponse aux défis environnementaux.

Qu’est-ce que la « planification écologique » ?

Notons d’abord que la planification écologique est un concept inventé … en 1969 par Ian L. McHarg,[[Design with Nature Ian L. McHarg 1969 ISBN 0-471-11460-X]] qui développe le concept de planification écologique (ecological planning). Cette conception n’a pas prospéré en France et dans un article en date de 1998,[[Max Falque, L’échec de la planification écologique, Revue Aménagement et Nature, mars 1998.]] Max Falque a bien montré que les documents définissant l’avenir d’une commune pour les 5 ou 10 ans ont été influencés par les seuls urbanistes au lieu des environnementalistes ; d’ailleurs dans la loi du 10 juillet 1976 qui introduisait les études d’impact en France, l’évaluation environnementale concernait seulement les aménagements et les ouvrages sans toucher les documents d’urbanisme ; qui devaient simplement « respecter les préoccupations d’environnement » ; la directive européenne relative à l’évaluation environnementale stratégique des plans et programmes avait donné de l’espoir mais on a vu plus haut les interrogations que suscite son application. Une fois oublié cet espoir de planification écologique, le terme est revenu à travers différentes propositions associatives ou politiques, avec un débat très riche qui pose d’ailleurs les difficultés et les contradictions d’une époque marquée par les incertitudes, et cependant désireuses de trajectoires vers des directions salvatrices ; mais se posent immédiatement les questions suivantes :- La planification écologique est – elle une simple trajectoire de décarbonation adossée sur nos objectifs européens ?

- Une mise en cohérence de la feuille de route énergétique éclairant la future loi Energie Climat ?

- Un plan déclinant ensemble atténuation et adaptation au changement climatique ?

- Une mise en cohérence de toutes les politiques publiques de durabilité à partir des objectifs de décarbonation (déclinaison française du Green Deal européen, Stratégie nationale bas- carbone (SNBC), plan écophyto, Programmation pluriannuelle de l’énergie, Plan national d’adaptation au changement climatique) ?

- Une hiérarchisation des enjeux environnementaux, inspirée par l’histoire de la planification française, qui définissait des programmes prioritaires ?

- Un plan de croissance verte ? de sobriété ? de décroissance ?

- Un plan de cohérence entre les trajectoires écologiques Etat/ Région ?

- Une harmonisation de toutes les trajectoires de tous les Ministères disposant de plans d’actions ?

- Une planification à partir de la trajectoire française des ODDs ?

- Et nous en oublions …

- Une planification écologique de 5 ans, comme les anciens plans ?

- Un plan 2024- 2030, révisable tous les 5 ans jusqu’en 2050, au fil des engagements européens ?

- Une trajectoire assise sur les rapports régionaux du GIEC jusqu’en 2100 ?

- indicative ? orchestrale ? prescriptive ?

- Une loi ? un document d’orientation ?

Le débat politique

Très vite, le « manque de plan » s’est fait sentir. Ainsi beaucoup ont considéré que le Grenelle de l’Environnement, qui souhaitait embrasser tous les champs de la durabilité, aurait dû déboucher sur un Plan environnemental ; ainsi, en 2009, les députés écologistes présentent une proposition de loi concernant « le plan écologique de la Nation », qui eût été chargée de définir des choix stratégiques et des objectifs économiques, sociaux et environnementaux à moyen et long terme, sous forme d’une Loi, afin de définir « les orientations pour certaines interventions publiques et les ambitions environnementales » ; avec la création du Commissariat à la planification écologique en lieu et place du Centre d’analyse, les contrats État- Région étant l’instrument de la mise en œuvre de ce Plan écologique ; et aussi l’organisation de conférences de participation populaire confiée à la Commission nationale du débat public. En 2012, Serge Orru, alors Président du WWF, alors que le Président Hollande mettait en place les Conférences gouvernementales annuelles, souhaitait y voir « les prémices d’une indispensable planification écologique »[[Dépêche AEF n° 14692 12 sept 2012]] (…)Le SGPE, renouveau français de la planification par l’écologie ?

Le Secrétariat général à la planification écologique a été créé le jour même du discours de politique générale de la Première Ministre, comme signal de début du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Le décret du 7 juillet 2022 crée donc un secrétariat général à la planification écologique qui exerce, sous l’autorité du Premier ministre, les attributions suivantes et nomme en même temps le Secrétaire Général :- 1° Il coordonne l’élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d’énergie, de biodiversité et d’économie circulaire, en s’assurant du respect des engagements européens et internationaux de la France. Il veille en particulier à la soutenabilité de ces stratégies et à leur différenciation, afin de s’adapter aux particularités de chaque territoire et d’intégrer les enjeux économiques et sociaux ;

- 2° Il veille à la mise en œuvre de ces stratégies par l’ensemble des ministères concernés et à leur déclinaison en plans d’actions ;

- 3° Il veille à l’évaluation régulière des politiques menées au titre de ces stratégies et des plans d’action et à la publication d’indicateurs pour en rendre compte ;

- 4° Il veille à la cohérence de l’ensemble des politiques publiques avec les stratégies mentionnées au 1° ;

- 5° Il prépare et coordonne les saisines et les réponses du Gouvernement aux avis du Haut Conseil pour le climat.

- La méthode s’affirme appuyée sur la concertation, avec dans chaque filière et dans chaque territoire, la concertation avec l’ensemble des acteurs qui devra aboutir sur une stratégie, des engagements et un calendrier précis. Ces indicateurs seront ensuite consignés dans un tableau de bord et publiés sur un site internet accessible à tous.

- Des « Conseils nationaux de la refondation » semblent être, avec le CNTE, les instances organisées de concertation (le premier, Climat et Biodiversité, a été lancé le même jour, mais une concertation nationale sur l’avenir énergétique du pays se tient en ligne jusqu’au 31 décembre et un « Forum des jeunesses » a été organisé mi-janvier 2023, pour permettre à 200 jeunes, de 18 à 35 ans, de donner leur avis sur l’avenir énergétique du pays.

- A été affirmée la coordination par le SGPE de la stratégie française énergie-climat (SFEC) qui doit en outre comprendre la troisième édition de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2024-2033), « trop pensés séparément les uns des autres » selon Élisabeth Borne (avec raison).

- Les conclusions de ces concertations seront versées au débat parlementaire, qui semble prévu en 2023, sur la future loi de programmation sur l’énergie et le climat. Un suivi constant sera réalisé par le SGPE.

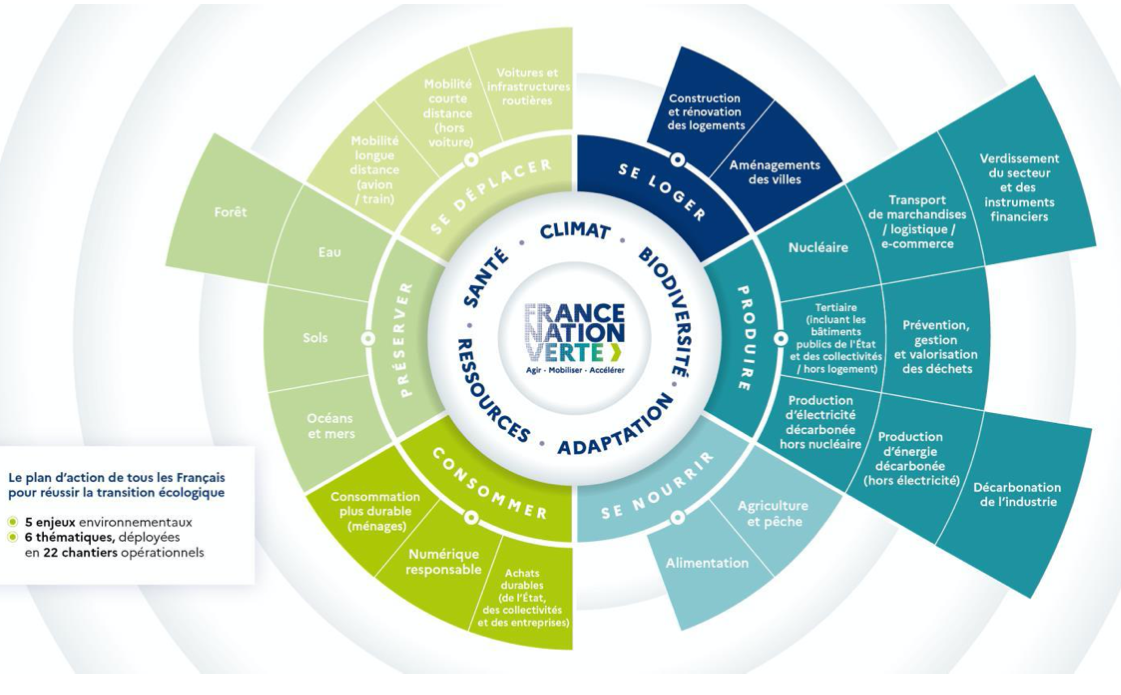

- Mais néanmoins, il s’agit plus d’une addition de mesures que de planification, conformément à ce qu’est une feuille de route Parallèlement le SGPE a résumé ces travaux par divers tableaux, dont cette « roue » : qui donne une idée de l’ampleur du champ, d’ailleurs déjà illustré par des mesures de baisse des émissions dans certains secteurs [[Voir la présentation sur la Planification écologique par le Secrétariat général à la Planification écologique]].

- Fin juin la Première Ministre donne rendez-vous pour annoncer le plan d’actions que les services de Matignon entendent toujours comprenant la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) (2024- 2028 et 2029-2033), la troisième édition de la SNBC (stratégie nationale bas-carbone) et la nouvelle SNB (stratégie nationale de la biodiversité). Il doit également permettre de préparer la future loi de programmation énergie-climat.

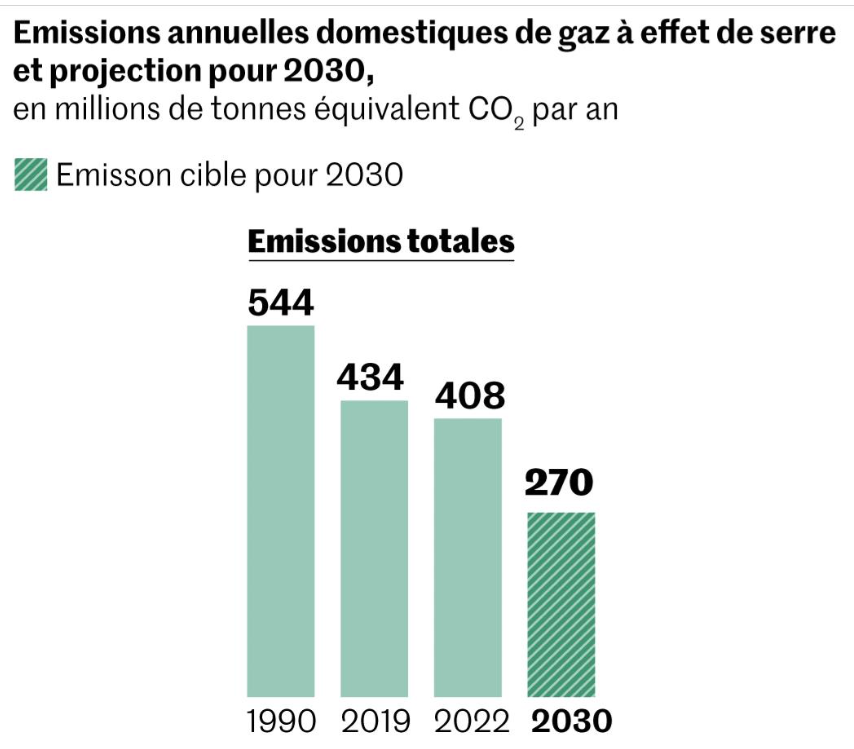

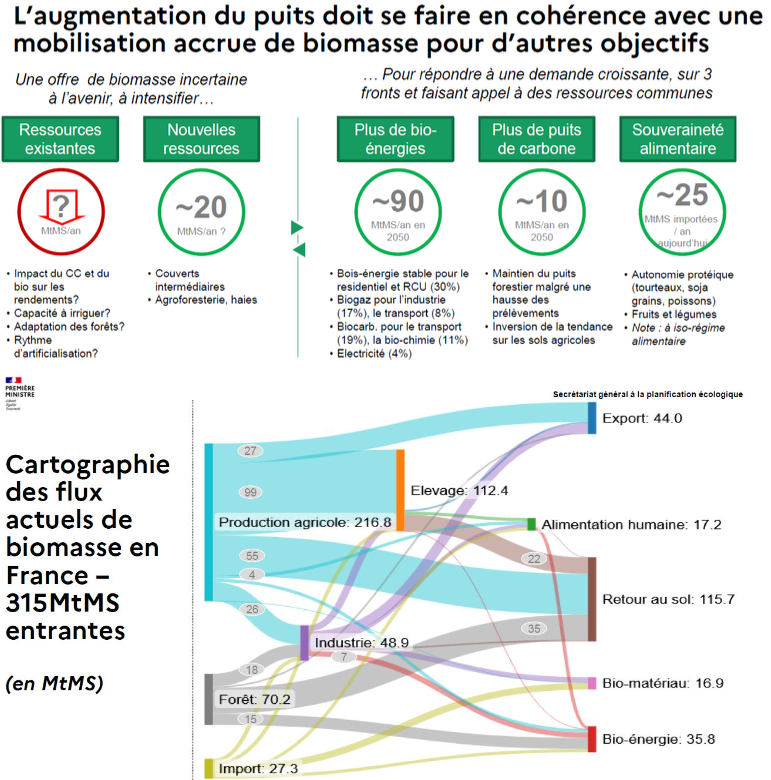

- Le deuxième budget carbone 2019- 2023 devrait respecter 50 % des baisses car la moitié a déjà été engagée ou sont en cours de déploiement, mais l’autre moitié dépendra en revanche de mesures nouvelles, encore à l’arbitrage, le problème étant comme pour tous les pays, la préservation des puits de carbone. (13 Mt de CO2)

Premiers résultats de la planification écologique

Lors de l’Assemblée Générale du Comité 21 Frédéric Glanois, Secrétaire général adjoint du SGPE a précisé la mission des 25 personnes qui appartiennent au SGPE soit d’agir de façon systémique et cohérente sous tous les fronts de la transition, atténuation, adaptation, préservation des ressources, biodiversité et santé-environnement, vers le long terme l’action vers des objectifs « clairs et de long terme ». Il a donné une idée de l’ampleur du travail interministériel, qui reposera sur des hypothèses « connues et assumées, partagées » par tous les ministères, témoignant d’un « accord collectif du gouvernement ». Le plan de sobriété énergétque du gourvernement Illustrant la manière dont le décret est rédigé (stratégies et plans,) le Gouvernement a déjà « sorti » différents plans sectoriels, dont celui sur la sobriété énergétique sur l’eau, celui sur les transports, et aussi de nombreuses mesures sur la rénovation énergétique. Le Plan sobriété énergétique 2 devrait être annoncé avant la fin juin. La gestion de l’eau au défi de son adaptation aux changements climatiques NEUTRALITÉ CARBONE DES TRANSPORTS : Une trajectoire longue et escarpée Mais le SGPE assume d’avoir passé un an à « traquer dans les services de l’Etat » les nombreux services et « niches » qui travaillaient à des plans sectoriels ou partiels, à des horizons différents, pour que l’exercice de la planification écologique ait vraiment un sens. Quiconque a travaillé dans les services de l’Etat sait la difficulté de l’exercice, d’autant que la complexité des responsables ou services de la planification n’est pas très aidante … Les schémas en annexe élaborés par le SGPE donnent une idée de la complexité.

Les propositions du Comité 21

Dans l’ensemble, et malgré une impatience certaine sur les résultats des travaux, il nous semble que le SGPE jouit d’un préjugé très favorable de la part des acteurs ; en effet la méthode élaborée, et le choix d’un long terme « scandé » plaisent, et aussi, pour la première fois, la présence de nombreux Ministres mobilisés par exemple dans le dernier CNTE laissent à penser que les enjeux sont aujourd’hui mesurés, même si la société civile regardera à la loupe la véracité et la sincérité des engagements. Encore une fois, l’exercice est subtil, car il repose aujourd’hui sur un décret, mais pas sur un texte fondateur ; le rapport de Jean Pisani Ferry et de Selma Mahfouz pourrait servir de socle, mais le fait que des Ministres aient écarté d’emblée des propositions de solutions le fragilisent déjà. En revanche, si le Gouvernement n’établissait pas un « socle » fondateur de la planification écologique, il ne manquerait pas d’être interpellé, d’autant qu’un parti important de l’opposition portait la même planification fondée, elle, sur un socle idéologique affirmé[[JL Mélenchon affirmait à propos de la planification qu’il prônait : : « Cette bifurcation écologique ne peut se concevoir sans repenser le calcul de la richesse et sa répartition. Celle-ci doit être juste. », et recommandait le protectionnisme écologique]] . Ainsi, le rapport précité écarte d’emblée le « ralentissement », mais beaucoup d’économistes réfléchissent sur la compatibilité entre une planification dont la devise est d’ « accélérer » (même si on a bien compris qu’il s’agissait d’accélérer le rythme des transitions), et le respect des limites planétaires.Geneviève Azam fait-elle remarquer que « aucun plan écologique central ne pourra trouver une trajectoire linéaire, connue et « normale » et s’abstraire de la matérialité de notre conditions terrestre, de ses limites et de ses multiples interdépendances (…) la planification est indissolublement liée à l’émergence de sociétés industrielles de masse, à la logistique étatique du temps des guerres industrielles, et à la croissance infinie ».Ce socle est d’autant plus difficile à construire qu’il doit combiner l’urgence et le long terme, la planification, qui est par essence d’inspiration étatique, et l’aspiration à de plus grandes libertés locales, la prévision, et la réaction aux crises imprévues, a coordination et le pilotage, exercices complémentaires inscrits dans le décret fondateur, mais pas forcément conciliables, la consultation, et la préparation des arbitrages.

Quatre écueils nous semblent identifiables :

- 1- La consultation des niveaux locaux ; dans une tribune, Rollon MOUCHEL-BLAISOT, directeur du programme national Action cœur de ville et chargé du pilotage interministériel des Opérations de revitalisation des territoires (ORT) et Hélène PESKINE, secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture (PUCA), Secrétaire Générale du Comité 21, résument à trois objectifs principaux les enjeux de la planification écologique :

- réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à la neutralité carbone,

- diminuer notre ponction sur les ressources par la sobriété d’usages (sol, eau, énergie, matières premières)

- et adapter nos territoires et modes de vie de manière soutenable (sans creuser les inégalités).

Bien sûr, le 2 décembre 2022, la première Ministre a affirmé que les CPER sont un moyen de mettre en œuvre la planification écologique dans le cadre de la stratégie France nation verte : « Le principe : filière par filière, territoire par territoire, nous fixer des objectifs, un calendrier et des moyens. Les CPER sont donc des outils de notre planification écologique. » Il n’empêche que l’articulation entre les CPER, en cours de signature, les différents plans nationaux, les SRADDET dont beaucoup sont en révision, reste un vrai défi, d’autant que les nouveaux engagements européens les rendent trop timides pour 2030 … Ceci est d’autant plus important que, comme le disent les mêmes auteurs, « il faut reconnaître la part essentielle, dans la réalisation des objectifs nationaux de transition, des actions concrètes de réduction carbone et de sobriété qui relèvent des collectivités locales, et concertées par elles avec les habitants et usagers ».

- 2- La prise en compte des aléas : La planification écologique doit évoluer sous la contrainte de la diminution drastique de nos émissions de GES, et donc les scenarii sont aussi contraints ; il n’empêche que nous savons, et surtout depuis la crise COVID, que ce siècle sera fait de crises inattendues (certes annoncées, mais dont l’ampleur, la date ou les conséquences ne peuvent être prévues), ce qui entraine évidemment de multiples scenarii ; loin de nous l’idée que l’incertitude entrave la planification, bien au contraire, et nous sommes d’accord avec Dominique Plihon quand il dit que « Ne sommes-nous pas aujourd’hui dans une situation comparable à celle de 1946, où nous devons programmer la reconfiguration de notre appareil de production et énergétique face aux impératifs de la transition écologique ? La planification française avait été qualifiée de « réducteur d’incertitude ». La planification écologique ne serait-elle pas un moyen efficace de réduire l’incertitude sur l’avenir, dont l’une des causes est l’absence de visibilité sur les politiques publiques futures face au changement climatique ?

Mais il ne nous semble pas que la prise en compte de différents scenarii ait été esquissée jusque-là dans les travaux ; En cela, les travaux sur l’économie de guerre sont intéressants, car, comme le dit très bien Éric Monnet, « Tout d’abord le terme de planification est présenté comme une solution possible à la crise écologique par la réorganisation de la production et de la consommation en adéquation avec les objectifs de réduction d’émission carbone et de préservation de la biodiversité. La notion d’économie de guerre y est alors quelquefois apposée (ou sous le vocable de « guerre écologique ») pour signifier que, comme lors d’une guerre, toute l’organisation de l’économie doit être tournée vers un seul objectif : la victoire, seule garantie de survie pour la majorité de la population »[[Éric Monnet, Groupe d’études géopolitiques PLANIFICATION ET ÉCONOMIE DE GUERRE FACE À LA CRISE ÉCOLOGIQUE, in « GREEN » 2022/1 N° 2 | pages 50 à 54]].On a d’ailleurs beaucoup dit que la politique de réduction des dépenses énergétiques de l’hiver dernier concourrait finalement à la sobriété écologique. « En ce sens, la guerre rencontre l’écologie car elle nous impose de nous passer rapidement d’une ressource dont nous sommes encore trop dépendants, et la sobriété énergétique devient elle-même une condition pour gagner la guerre ». Certes, différents facteurs, comme la guerre d’Ukraine et les crises actuelles remodèlent notre paysage énergétique et poussent donc à une industrie verte, mais il s’agit de planifier à long terme, et, de ce fait, incorporer les aspects positifs pour l’écologie des crises mondiales en esquissant des scenarii pour ceux qui y seraient défavorables.

- 3- La difficulté de la planification de la rupture : Dans le rapport sur la grande transformation, le Comité 21 citait la fameuse phrase d’Einstein : « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré », et affirmait : « … la mise en œuvre effective des leviers de Transformation n’est pas qu’une question de rythme, c’est aussi une question de nature : ils doivent être analysés et mis en œuvre en estimant ceux qui ressortent d’une « simple » adaptation technologico-numérique, encore issue de l’ « ancien monde », tout en allant a minima vers plus de sobriété, de ceux, de nature véritablement « transformatrice », qui permettent de développer, à partir de critères partagés, un modèle radicalement nouveau, entraînant la création de « valeurs nouvelles », dans tous les sens de ce terme »[[http://www.comite21.org/comite21/comite21-en-action.html?id=13715, page 140 38 Les limites de la planification, Jean Teissedre, Hermann Editeurs, 1947, page 272]].

- 4- La planification et le bonheur : La première Ministre a affirmé le 21 octobre 2022, en présentant « France Nation verte » que « la transition écologique sera synonyme de mieux vivre », ce qui veut dire que la planification qui y conduit est synonyme de bonheur … On rejoint là la recherche du bien-être qui se trouvait dans les différents plans quinquennaux français ; mais ce bien- être à l’époque était synonyme de progrès tant économique que social, par le moyen d’une croissance qui devait fructueuse pour chacun soit à la fois plus de ressources et plus de bonheur, ce qui a été le cas pendant les 30 glorieuses. Comment maintenant présenter la planification, donc les fondements de la transition, au moyen de la sobriété, l’économie des ressources ; et le renoncement à des plaisirs – certes parfois nocifs – mais bien établis dans notre imaginaire (la viande, les voyages en avion, les vacances à la neige) … Il faut absolument que cette planification retrouve pour les Français un moyen de se projeter dans un monde qu’ils trouvent en ce moment très anxiogènes en réinventant le progrès social. On retrouve d’ailleurs là une réflexion très ancienne sur la planification : le concept d’ « économie communautaire arbitrée » qui avait été préconisé en France dès 1937 par François Perroux : il s’agit « d’une économie qui se présente comme un ensemble homogène alliant le souci de respecter la réalité humaine à celui de prendre en considération l’évolution économique du (XXe) siècle la substitution d’un capitalisme atomistique »[[Les limites de la planification, Jean Teissedre, Hermann Editeurs, 1947, page 272]].

Adaptation aux changements climatiques : Quels scénarios climatiques choisir pour se projeter ?

En avril 2023, le Comité 21 a organisé un webinaire pour analyser la manière dont les scénarios climatiques disponibles sont appropriés et utilisés à l’échelle locale d’un territoire ou d’une organisation. Avec les interventions de Vincent VIGUIÉ (chercheur au CIRED), Élodie BIA (directrice du bureau OUVERT) qui a témoigné de la transformation de l’entreprise Pocheco et Christophe CHAIX (géographe et climatologue consultant à l’Agence Alpine des Territoires AGATE – CPIE de Savoie). Un webinaire animé par Guillaume Simonet, expert associé au Comité 21.