La guerre en Ukraine est venue placer la crise alimentaire mondiale sur le devant de la scène. Celle-ci n’est pourtant pas nouvelle. L’insécurité alimentaire ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, à l’instar des prix alimentaires mondiaux qui ont atteint des niveaux records en 2021. Après deux années de pandémie, face aux dérèglements du climat, aux conflits et à leurs conséquences économiques pour les populations, l’absence de résilience de nos systèmes agricoles et alimentaires est flagrante. À l’heure où le monde subit sa troisième crise alimentaire du 21e siècle, affectant en premier lieu les populations vulnérables, les réponses à apporter doivent être en rupture avec celles proposées lors des précédentes crises alimentaires. Ce décryptage s’intéresse aux facteurs déterminants des crises alimentaires et identifie les leviers nécessaires pour apporter des réponses efficaces et structurantes pour l’avenir de nos systèmes alimentaires.

QUELLE(S) GOUVERNANCE(S) ET INVESTISSEMENTS FACE À LA CRISE ? Face à la troisième crise alimentaire du XXIe siècle, une réponse internationale coordonnée et robuste est plus que jamais nécessaire. Treize années après les émeutes de la faim de 2009,la communauté internationale semble au contraire fonctionner au ralenti et de manière désordonnée. Chaque groupe d’États lance sa propre initiative, ignorant les autres et s’affranchissant d’une coordination internationale pour-tant indispensable. Cette situation est clairement problématique : ces initiatives portent dans les grandes lignes les mêmes messages et la même analyse sur la crise alimentaire en cours, elles font donc logiquement les mêmes impasses sur des sujets clés, telle la transparence des stocks alimentaires privés ou la régulation de la spéculation alimentaire.Par ailleurs, dans un contexte de ressources financières limitées, la multiplication de ces initiatives disperse les investissements nécessaires aux pays en développe-ment pour surmonter la crise. La plupart de ces initiatives reposent fortement sur la recherche d’investisseurs privés pour mettre en œuvre leurs solutions. Leur «concurrence» financière peut donc malheureusement également les amener à amoindrir leurs objectifs développementalistes pour se rendre plus attrayantes pour les entreprises. La communauté internationale est pourtant parfaite-ment outillée pour faire face à une crise d’une telle nature. Le Comité de Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) a été réformé suite aux émeutes de la faim de 2009 pour précisément faciliter une coordination internationale en période de crise alimentaire. Malgré une forte demande de la société civile et des milieux scientifiques, ce comité n’a toujours pas été mandaté sur le sujet.

QUEL IMPACT DE LA SPÉCULATION FINANCIÈRE SUR LA CRISE DES PRIX MONDIALE ? Loin d’être une crise de production agricole, la crise alimentaire actuelle est une crise des prix. La spéculation financière a déjà joué un rôle important dans la flambée des prix alimentaires lors des crises de 2008 et 2011. La communauté internationale, en particulier le G20, avait alors décider d’encadrer plus fortement cette pratique. Néanmoins, la période actuelle nous permet d’observer des mouvements similaires sur les marchés à terme de matières premières. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a été suivie d’une arrivée massive d’acteurs financiers et de capitaux sur les marchés à terme agricoles. Alors que les cours du blé atteignaient en mai un niveau historique à 440 euros/tonne, il est désormais clair qu’une forte spéculation est venue perturber le fonctionnement normal des marchés, entraînant une hausse des prix sans précédent. Il est indispensable d’en comprendre les ressorts et d’identifier les solutions nécessaires pour rétablir la norme et empêcher toute situation similaire à l’avenir.

Préambule

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que les premières victimes de la guerre en Ukraine sont les habitantes et les habitants de ce pays, auxquels nous apportons tout notre soutien. Nous tenons également à rappeler qu’en tant qu’associations, nous avons à cœur de défendre un modèle juste pour toutes et tous : en France, en Europe et dans les pays tiers, pour les agricultrices et les agriculteurs qui produisent notre alimentation comme pour les citoyennes et citoyens qui la consomment. Nous croyons qu’une transition juste de nos modèles agricoles et alimentaires est aussi possible que nécessaire, et qu’elle ne pourra se faire qu’avec les agricultrices et les agriculteurs. En particulier, si les données scientifiques et économiques nous amènent à considérer la réduction d’intrants et celle de la consommation et de la production de produits d’origine animale comme une nécessité, cela ne nous fait pas oublier les difficultés financières, techniques, morales et psychologiques auxquelles les agriculteurs et les éleveurs font face. Par ailleurs, nous tenons également à reconnaître tous les efforts entrepris depuis des années par les paysannes et les paysans du monde entier pour trouver des solutions d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques et de lutte contre l’érosion de la biodiversité.Contexte

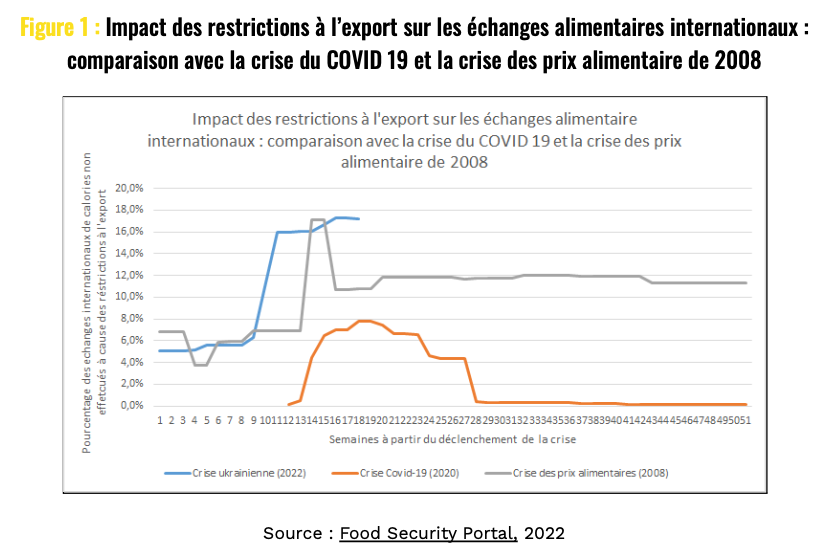

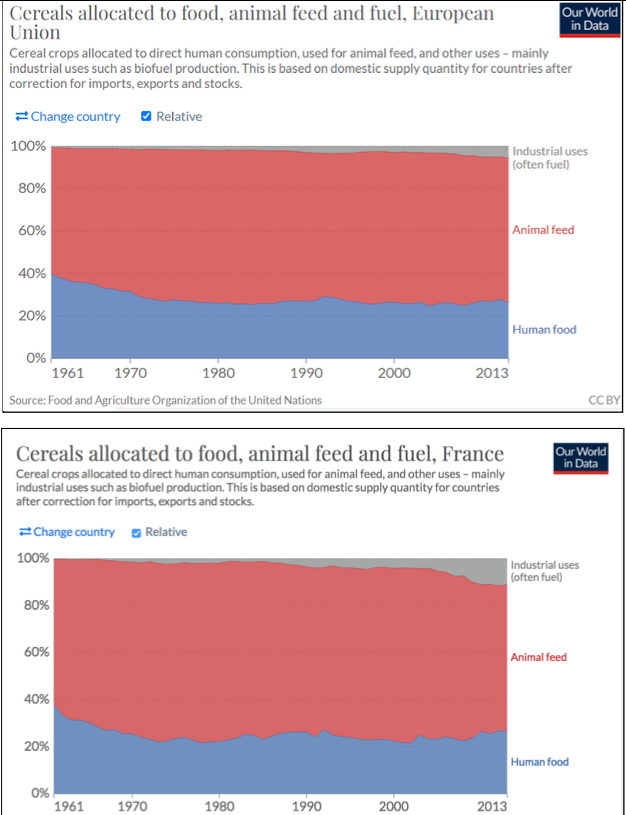

Le problème de la faim est profondément structurel. Alors que nous produisons à ce jour largement de quoi nourrir la planète, notre système agricole et alimentaire mondialisé crée la faim. L’insécurité alimentaire n’a cessé de croître partout dans le monde depuis six ans. Près d’une personne sur trois (2,37 milliards) a été en insécurité alimentaire et 768 millions de personnes se sont trouvées sous-alimentées en 2020. C’est une réalité qui touche tant au Nord qu’au Sud : 10% de la population européenne est en insécurité alimentaire, 41% de la population d’Amérique Latine, 60% de la population africaine et 26% de la population asiatique. Elle frappe tout particulièrement les pays ayant délégué leur alimentation aux marchés internationaux (70% des individus souffrant de la faim vivaient l’an dernier dans ces pays). Outre son incapacité à nourrir durablement la planète, le système agro-industriel mondialisé actuel est très peu résilient face aux chocs. Les nombreuses crises auxquelles nous faisons face (sanitaire, climatique, énergétique ou encore géopolitique) mettent en lumière sa fragilité que ce soit en France, en Europe ou dans le reste du monde. La pandémie de Covid-19 a ainsi facilité le basculement de 320 millions de personnes supplémentaires dans l’insécurité alimentaire. Ses conséquences économiques ont eu des répercussions majeures sur notre système agricole et alimentaire mondialisé, en contribuant notamment à une forte hausse des prix depuis deux ans (+30% entre janvier et décembre 2021). Cette hausse des prix, préexistante à la crise ukrainienne, fut également nourrie par la multiplication des événements climatiques extrêmes due aux dérèglements climatiques, par l’utilisation croissante d’agrocarburants ou encore par la crise des prix de l’énergie (les prix alimentaires dépendent en grande partie des coûts de l’énergie, notamment pour le fret et la production d’intrants chimiques). Aujourd’hui, la guerre en Ukraine et ses conséquences illustrent une nouvelle fois la fragilité de nos systèmes agricoles et alimentaires mondialisés. A elles deux, la Russie et l’Ukraine exportent 12% de toutes les calories échangées au niveau international. Ces deux pays représentent 23% des exportations mondiales de blé (1er et 5e producteurs mondiaux), soit 7% de la consommation mondiale, ainsi que 16% des exportations mondiales de maïs grain, ce qui représente 3% de la consommation mondiale. Ils participent également pour 73% des échanges d’huile de tournesol (principalement en provenance de l’Ukraine). La Russie est le premier exportateur mondial d’engrais, le 2e exportateur mondial de pétrole, et le 1er exportateur mondial de gaz naturel. Le pays représente 10% des exportations mondiales d’engrais azotés, 10% des exportations mondiales d’engrais phosphatés et 17% des exportations mondiales d’engrais potassiques (33% si on ajoute la Biélorussie, également visée par les sanctions étant donné son rôle de co-belligérant).La dépendance européenne à la Russie Les pays européens sont particulièrement dépendants de la Russie :Toute déstabilisation des économies ukrainienne et russe a donc de fortes répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale, largement dépendante du prix des engrais de synthèse et des énergies fossiles (pour fabriquer des engrais et pesticides, faire rouler les tracteurs, chauffer les serres, etc.). De plus, cette crise intervient dans un contexte politique et commercial complexe. Depuis plusieurs années, la France est fortement concurrencée sur les marchés internationaux par les productions céréalières de nombreux pays, dont l’Ukraine et la Russie, et s’inquiète de sa perte de parts de marché à l’international – marchés qu’elle veut récupérer à tout prix. En parallèle, alors que la transition agroécologique de nos agricultures est plus que jamais une nécessité, les représentants de l’agriculture industrielle mènent une bataille féroce partout dans le monde contre les rares avancées environnementales obtenues. Ce fut le cas par exemple l’an dernier lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et c’est le cas aujourd’hui dans le cadre du Pacte Vert européen (stratégie de la Ferme à la Fourchette). Chaque nouvelle crise, chaque nouvelle déstabilisation du système agricole et alimentaire mondial, est l’occasion de demander la fin des normes environnementales au nom du “produire plus pour nourrir le monde”. Le tout alors que la pandémie Covid-19 a souligné au contraire l’impérieuse nécessité pour chaque pays de développer sa propre souveraineté alimentaire pour nourrir sa population et se prémunir contre les chocs économiques et climatiques mondiaux. Notre système agricole et alimentaire actuel est incapable de nourrir le monde et de rémunérer correctement les agriculteurs et agricultrices qui sont, dans de très nombreux pays, les premières victimes de l’insécurité alimentaire. Il n’est également pas en mesure de lutter efficacement contre le dérèglement climatique (l’agriculture et l’alimentation sont responsables du tiers des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique) et aggrave fortement les dégradations environnementales (le changement d’affectation des terres, dû à l’élevage en particulier, est le premier facteur mondial d’érosion de la biodiversité, et les pesticides sont pointés du doigts comme une des causes principales d’effondrement de la biodiversité). Cette situation structurelle compromet nos capacités actuelles et futures à produire et à nous nourrir, en Europe comme ailleurs. Bien avant l’agression russe, le constat quasi unanime de la communauté internationale était qu’il fallait transformer en profondeur notre système agricole et alimentation mondialisé pour le rendre plus local, plus diversifié et plus résilient. Autant d’éléments qu’il ne faut pas perdre de vue dans le contexte actuel de crise alimentaire.

- à hauteur de 45% du gaz importé en 2021 pour toute l’Union européenne, d’environ 20% pour la France, de plus de 50% pour un grand nombre de pays européens.

- à hauteur d’au moins 33,5% des engrais azotés importés dans l’Union Européenne, provenant de la Russie et de la Biélorussie, entre 2018 et 2020.

- à hauteur de 30% pour l’approvisionnement en pétrole de l’Europe.

À ce titre, il nous paraît particulièrement nécessaire de pouvoir répondre à un certain nombre de questions ayant émergé ces derniers mois sur les enjeux alimentaires et agricoles liés à l’agression Russe. Afin de nous permettre de poser de manière juste et efficace les termes du débat, ce document propose un décryptage sur le sujet en onze questions.

➜ Retrouvez nos 44 propositions de court et moyen termes pour répondre aux conséquences agricoles de la crise en Ukraine tout en préservant la nécessaire transition agricole et alimentaire.

CRISE AGRICOLE ET CRISE ALIMENTAIRE : UNE ALTERNATIVE EST POSSIBLE

Des mesures concrètes pour répondre aux conséquences de la guerre et garantir une souveraineté alimentaire aux pays du Nord comme du Sud CRISE AGRICOLE ET CRISE ALIMENTAIRE : UNE ALTERNATIVE EST POSSIBLEDécryptage en 11 questions pour des réponses aux enjeux de souveraineté alimentaire

Décryptage en 11 questions :- 1. Quelles sont les conséquences agricoles et alimentaires mondiales de l’agression russe de l’Ukraine ?

- Elles sont nombreuses et vont s’inscrire dans le temps long. Il est essentiel de ne pas se limiter à une vision court termiste ou d’en réduire les impacts à un problème de production de maïs ou de blé.

- 2. Quels sont les pays et les populations qui seront les plus touchés par les conséquences agricoles et alimentaires de cette guerre dans les mois à venir ?

- Si les pays qui importent historiquement beaucoup de céréales pour nourrir leur population ont pu être les premiers inquiétés par les conséquences de l’agression russe, la flambée de l’ensemble des prix alimentaires va toucher tous les pays de la planète. Ses impacts seront majeurs sur les pays les plus pauvres et dans les zones déjà en crise économique.

Focus France : En France, cette situation risque d’aggraver les difficultés vis-à-vis de la flambée des prix que connaissent également d’autres secteurs, comme le secteur de la restauration collective. A ce jour, le surcoût à l’achat de denrées alimentaires en restauration collective est de 10% selon les types de restauration collective (réseau Restau’Co, 2022), avec des risques que cette inflation se répercute sur le prix aux convives.

- 3. Faut-il produire plus en Europe pour “nourrir le monde” ?

- Loin de l’image d’une Europe qui “nourrit” d’autres pays, le vieux continent est en réalité un importateur net de calories. Par ailleurs, la faim dans le monde n’est structurellement pas le fait d’un manque de production mais d’un manque d’accès. De façon analogue, la crise des prix alimentaires actuelle n’est pas due à un problème de production mais à un souci de régulation et de coordination internationales. Répéter comme un mantra qu’il faut “produire plus en Europe” pour solutionner la crise ne répond aucunement à la réalité de la situation. Cela nous enferme dans une compréhension volontairement biaisée des mécanismes de l’insécurité alimentaire et met en péril notre capacité à lutter contre le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité.

- 4. Est-ce une bonne idée de remettre en culture les surfaces d’intérêt écologiques (dont les jachères) en France ?

- La Politique agricole commune prévoit une obligation de surfaces d’intérêt écologique pour avoir droit au paiement vert de son premier pilier, dont font partie les jachères. Celles-ci sont un point de tension de longue date. Le 2 mars 2022, une semaine après l’invasion russe en Ukraine, la FNSEA a demandé leur remise en culture, demande relayée ensuite par le gouvernement français au niveau européen. Fin mars, la Commission européenne annonçait la possibilité pour 2022 d’obtenir une dérogation pour les Etats membres. La France a donc pris un décret en ce sens. Selon nos organisations, ce choix n’est pas pertinent pour plusieurs raisons :

- 1 Les jachères (terres laissées au repos) et plus généralement les surfaces d’intérêt écologique sont essentielles au bon fonctionnement des sols et à la préservation de la biodiversité

- 2 Remettre en culture les surfaces d’intérêt écologique n’aurait qu’un intérêt mineur pour accroître le volume de production car elles ne représentent qu’une faible surface

- 3 Rappelons par ailleurs que les jachères sont un point de tension de longue date au sein du monde agricole, en France comme dans le reste de l’Europe.

Sondage. La remise en culture des jachères ne semble pas séduire les agriculteurs français. 85% des personnes ayant répondu au sondage de la France Agricole affirment qu’elles ne remettront pas leurs jachères en culture. Au-delà des rendements potentiellement faibles voire nuls (quand les terres ne sont pas exploitables) et de l’humble contribution que la mise en production des jachères pourrait représenter dans les échanges mondiaux, ce sondage de la France Agricole montre à quel point cette remise en culture constitue surtout un cadeau à l’agroindustrie plus qu’une action réellement efficace de la part de la France pour réagir aux conséquences de la guerre en Ukraine.

- 5. La stratégie de la Ferme à la Fourchette est-elle décroissante et faut-il la remettre en cause ?

- La stratégie Farm to Fork (F2F), initiée par la Commission européenne, est le volet agriculture/alimentation du Pacte Vert européen. Qualifier cette stratégie de “décroissante” comme le font ses détracteurs découle d’une analyse à la fois biaisée et partiale. Considérée dans le long terme, cette stratégie est nécessaire pour assurer notre sécurité alimentaire, et elle s’inscrit dans la continuité de nombreux scénarios scientifiques de transition agroécologique ayant une approche systémique de la question (enjeux économiques, sanitaires, sociaux, environnementaux et climatiques). La remettre en cause serait donc contre-productif pour les raisons suivantes :

- 1 Répondre à la guerre en Ukraine par des logiques prioritaires de production supplémentaire et court-termistes représente un risque pour notre alimentation future

- 2 La stratégie de la Ferme à la Fourchette est une stratégie unique car elle présente une approche systémique (considérant à la fois les changements dans l’offre mais aussi dans la demande) qui vise à garantir des conditions durables de production.

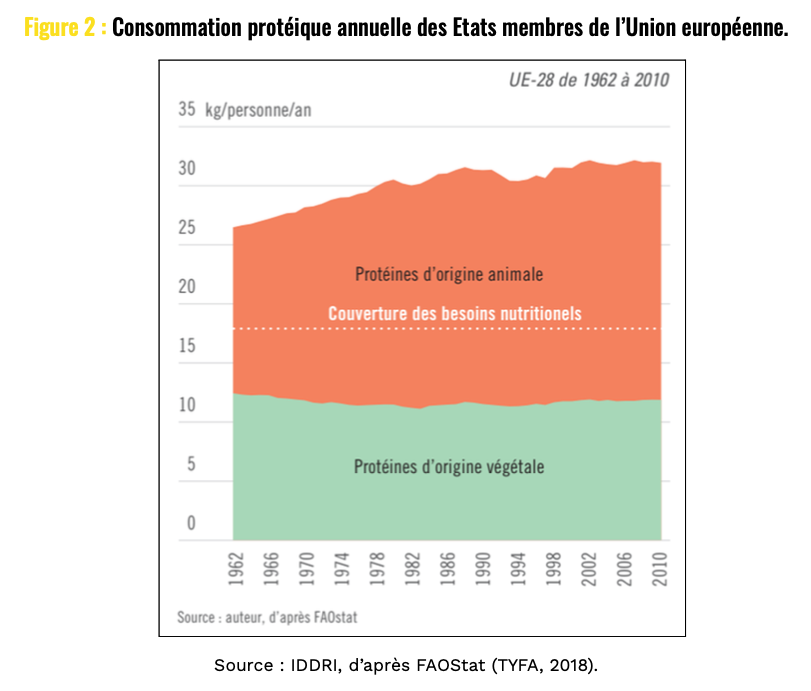

- 3 D’après l’IDDRI et l’INRAE, en raison de la réduction de la consommation de protéines animales et de la relocalisation de la production de protéines végétales, si l’Union européenne applique les objectifs des stratégies de la F2F et Biodiversité à 2030 avec ceux du scénario TYFA à 2050, elle pourrait devenir un exportateur net de calories à hauteur de 12% de ce qu’elle consomme et contribuerait donc réellement aux équilibres alimentaires mondiaux.

- 4 La stratégie F2F est attaquée par le COPA-COGECA et la FNSEA depuis bien avant la crise en Ukraine. La guerre est un nouveau prétexte pour détricoter les ambitions environnementales avant même que ces dernières deviennent contraignantes dans le cadre de la future PAC ou des futurs règlements en découlant.

- 5 Il est important de prendre des précautions quant aux chiffres circulant sur le risque de baisse de production de la stratégie de la Ferme à la Fourchette.

- 6. En quoi le système agricole et alimentaire industriel et mondialisé est-il contre-productif pour lutter contre la faim ?

- Le système agricole et alimentaire industriel actuellement dominant est un système en incapacité de nourrir durablement le monde. Ce système agricole et alimentaire est à bout de souffle. Avant même l’agression russe de l’Ukraine, il s’avérait en incapacité de nourrir durablement la population mondiale et présentait des impasses majeures hypothéquant la sécurité alimentaire mondiale.

- 1 Économiquement parlant, le système agricole et alimentaire industriel fonctionne majoritairement via des économies d’échelle mondialisées. Étant donné le coût des investissements et intrants nécessaires à la production et commercialisation, la rentabilité n’est possible que pour les plus grandes exploitations.

- 2 Climatiquement et environnementalement parlant, le système agricole et alimentaire industriel est également contre-productif.

- 3 Socialement parlant, ce système agricole et alimentaire industriel nourrit des conflits tout au long des chaînes alimentaires.

- 4 Nutritivement parlant, ce système agricole et alimentaire industriel est également porteur d’une alimentation faiblement diversifiée et de mauvaise qualité nutritionnelle.

Qu’est-ce que le système agricole et alimentaire industriel ? Un système agricole et alimentaire recouvre l’entièreté des actions et façons dont l’être humain s’organise dans l’espace et dans le temps pour cultiver la terre et se nourrir. Il regroupe donc toutes les étapes de l’alimentation (production, transformation, déplacement, stockage, consommation, etc.). Le système agricole et alimentaire industriel, actuellement dominant (il bénéficie des principaux soutiens politiques et financiers au niveau mondial), est ici défini comme un système fortement mécanisé et reposant sur une utilisation intensive de capitaux et d’intrants (pesticides, engrais minéraux, etc.). C’est un système pauvre en main d’œuvre, basé sur des filières et marchés internationaux fonctionnant à flux tendus. Ce système est caractérisé par une forte concentration, un déséquilibre des pouvoirs, une surproduction et surconsommation de produits transformés voir ultra transformés. En France le volet productif de ce système s’apparente à ce que l’on appelle “agriculture conventionnelle”.

- 7. En quoi l’agroécologie est-elle une solution pour lutter contre l’insécurité alimentaire et préserver les écosystèmes dans la durée ?

- L’agroécologie peut être définie comme une approche regroupant trois grands champs complémentaires, ne pouvant être pris individuellement : une science des écosystèmes agricoles s’appuyant sur les savoir-faire paysans et les connaissances scientifiques, un ensemble de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, un mouvement social de défense des systèmes agricoles et alimentaires locaux. De par son approche transformatrice, l’agroécologie valorise la production locale avec une moindre transformation des produits. Ayant pour objectif la souveraineté alimentaire, elle œuvre pour des systèmes alimentaires durables et résilients, économiquement viables, plus nutritifs, accessibles à toutes et tous et plus justes. L’agroécologie est donc une approche proposant de nouveaux modes d’organisation et de répartition de la valeur et du travail au sein des filières et chaînes de valeurs agricoles.

- 1 L’agroécologie est une solution qui permet une plus grande durabilité et résilience de nos systèmes alimentaires.

- 2 La transition agroécologique présente de nombreux co-bénéfices climatiques, économiques, nutritifs et sociaux qui la rendent particulièrement pertinente dans une optique de lutte contre l’insécurité alimentaire.

- 3 La généralisation de systèmes agroécologiques permettrait de réduire notre forte dépendance aux intrants de synthèse et donc de développer la résilience de nos exploitations agricoles.

- 4 De nombreux scientifiques de renom l’affirment : nous pouvons nourrir tous les européens et européennes avec un système agroécologique généralisé, sans pesticides et sans engrais de synthèse

- 5 C’est le cas également en France

En France, l’agriculture biologique permet de contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité. On retrouve en moyenne 30% d’espèces et 50% d’individus supplémentaires dans les parcelles conduites en agriculture biologique. On observe également jusqu’à 37% de couvain, 20% d’abeilles adultes et 53% de miel supplémentaire dans les colonies entourées de parcelles en agriculture biologique par rapport à celles situées dans les paysages agricoles conventionnels.

- 8. La France participe-t-elle au développement de systèmes agricoles et alimentaires durables dans les pays en développement ?

- En matière de développement agricole, la France détruit d’une main ce qu’elle construit de l’autre. Que ce soit de par ses investissements agricoles, le poids déstructurant de ses exportations alimentaires sur les économies du Sud ou de par les impacts indirects de son modèle agricole, la France ne contribue malheureusement pas, au global, au développement de systèmes agricoles et alimentaires durables dans les pays en développement.

- 1 Malgré ses engagements répétés sur le sujet , on ne peut pas dire, globalement, que la France participe à la construction de systèmes agricoles et alimentaires durables et résilients dans les pays du Sud.

- 2 Notre responsabilité dans cet état de dépendance alimentaire est historique

- 3 Les exportations européennes et en particulier françaises, largement subventionnées, perturbent les économies des pays tiers.

- 4 Le système agricole et alimentaire industriel européen est un facteur important du dérèglement climatique, et cela a un impact sur la productivité et la production agricole des pays tiers.

- 9. Quel est le niveau d’indépendance, de durabilité et de résilience de l’agriculture française ?

- Les éléments d’indépendance, de durabilité et de résilience nous paraissent essentiels à analyser pour comprendre les discussions en cours au sujet des conséquences agricoles de la guerre en Ukraine. Bien que complexe et faisant débat au sein de la communauté internationale scientifique et politique, en particulier en ce moment, il nous a paru important de rappeler quelques points à ce sujet :

- 1 En termes d’indépendance, le Haut-Commissariat au plan qualifie lui-même l’agriculture française comme présentant de nombreuses “dépendances stratégiques”. Le modèle agricole français est en effet dépendant :

- Des importations d’engrais de synthèse

- Des importations en gaz

- Des importations en pétrole

- Des importations en machinisme agricole

- Des importations en logiciels et en robots

- 2 En termes de durabilité, la France est loin d’être exemplaire.

- 3 En termes de résilience, qui est la capacité d’un système à s’adapter aux perturbations ou à revenir à un régime de routine face à un milieu changeant, la question est complexe car elle dépend de nombreux facteurs et du système considéré (les fermes en tant que telles, l’ensemble du système agroalimentaire…).

- 10. Est-il possible de réduire rapidement notre cheptel animal en France et en UE, et quels effets cela aurait-il à long terme ?

- Dans les réponses à apporter à court terme à la crise agricole et alimentaire, certaines voix se sont élevées pour proposer une réduction rapide du cheptel en Europe afin de réduire la pression sur la demande de céréales. Cette piste de réponse soulève des questions sur la faisabilité, les mesures d’accompagnement nécessaires et les conséquences d’une telle orientation. Les réponses ci-dessous montrent non seulement que cette réduction est techniquement possible, que d’autres pays ont déjà mis en place des mesures socio-économiques d’accompagnement des éleveurs, et qu’elle serait bénéfique pour la durabilité du système alimentaire. Elles rappellent également le besoin de soutenir l’élevage durable en UE et dans les pays tiers.

- 1 Dès le court terme, une réduction rapide de l’élevage hors sol des productions volailles et porcines est techniquement possible en Europe afin de limiter les pressions de l’élevage sur le marché des céréales.

- 2 Plusieurs pays européens ont déjà acté ou enclenché une transition de leurs élevages.

- 3 À long terme, cette réduction des cheptels français et européens au profit d’un maintien et d’un développement de l’élevage paysan serait fortement bénéfique à la durabilité de nos systèmes agricoles et alimentaires

- 11. Est-il souhaitable de réduire les agrocarburants dans un contexte de crise énergétique ?

- Outre la pression grandissante de l’usage d’agrocarburants sur l’insécurité alimentaire mondiale (compétition d’usage) et sur les terres (cf. Question 1 et 3), de nombreux arguments économiques et écologiques plaident en faveur d’un arrêt de l’usage des agrocarburants.

- 1 Si convertir son véhicule au bioéthanol peut être attractif à court terme pour les automobilistes, les agrocarburants ne sont pas aussi verts qu’ils en ont l’air.

- 2 Les agrocarburants sont donc de fausses solutions pour le climat

- 3 De même, le bilan économique n’est pas avantageux.

- 4 Aussi, même dans un contexte de crise crise énergétique, il est tout de même nécessaire de limiter et même de réduire la production et l’usage d’agrocarburants.

Signataires