Le Haut Conseil pour le Climat vient de publier la version grand public de son rapport annuel 2025, intitulé « Relancer l’action climatique face à l’aggravation des impacts et à l’affaiblissement du pilotage ». Accessible, illustré et synthétique, ce document doit permettre à tous de comprendre où en est la France face au changement climatique, quelles sont les conséquences déjà visibles et quelles actions sont encore possibles.

Intitulé « Relancer l’action climatique face à l’aggravation des impacts et à l’affaiblissement du pilotage », ce rapport explique :

- ✔️ comment le réchauffement climatique s’intensifie en France ;

- ✔️ quels secteurs sont les plus touchés ;

- ✔️ pourquoi les efforts d’adaptation et de réduction des émissions doivent avancer ensemble ;

- ✔️ et surtout, quels leviers existent à notre échelle !

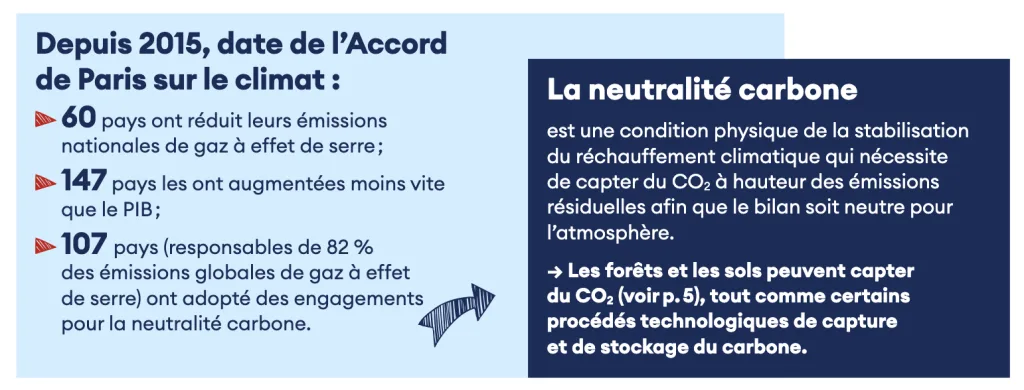

Le HCC y rappelle aussi que 2025 marque les 10 ans de l’Accord de Paris, et que la France a un rôle essentiel à jouer dans la relance de l’action climatique européenne et mondiale.

Niveaux de réchauffement record sur la dernière décennie : comment cela se manifeste-t-il concrètement ?

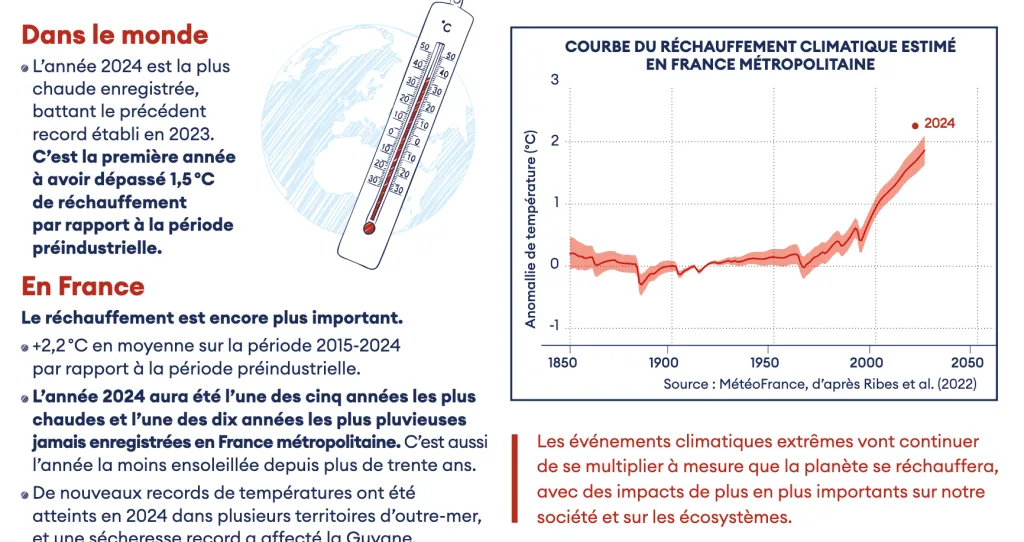

Le changement climatique a des conséquences importantes : vagues de chaleur terrestres et marines, augmentation des températures, sécheresse, excès de précipitations, élévation du niveau de la mer, cyclones…

Un réchauffement dont les impacts se multiplient et s’intensifient

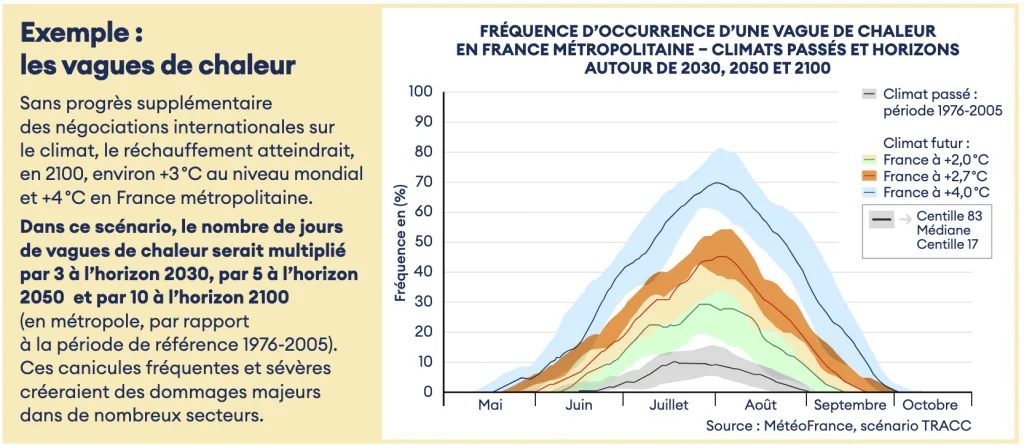

Les impacts du changement climatique sont multiples. Au cours des dix dernières années, le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par 6 en France métropolitaine par rapport à la période 1961-1990. Ces impacts affectent la santé, l’agriculture, les logements et les infrastructures, l’eau et les écosystèmes.

- Les impacts sur la santé humaine : Surmortalité durant les vagues de chaleur, risques pour la santé des nouveau-nés, transmission par des insectes de maladies tropicales

- Les impacts sur les infrastructures : Inondations, submersions marines, dommages causés par les tempêtes.

- Les impacts sur l’agriculture : Baisse des rendements et de la qualité des cultures, baisse de la production laitière, nouvelles maladies des animaux d’élevage.

- Les impacts sur l’eau : Variabilité des ressources en eau, dégradation de la qualité de l’eau après des précipitations exceptionnelles.

- Les impacts sur les écosystèmes : Mortalité des arbres, feux de forêts, mortalité des coraux et des espèces marines.

Urgence à réduire le réchauffement : que faire pour protéger les populations et les écosystèmes ?

POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT

ET FAIRE FACE AUX IMPACTS

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,

IL FAUT AGIR SUR DEUX FRONTS :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre : L’ATTÉNUATION

Réduire les émissions permet de limiter le réchauffement futur, donc de réduire les risques à venir pour les populations et les écosystèmes. - Se préparer aux effets du réchauffement : L’ADAPTATION

Il faut aussi anticiper les besoins d’adaptation, car le réchauffement a déjà commencé et va continuer à augmenter.

L’atténuation et l’adaptation sont toutes deux prises en compte par des politiques internationales, européennes et nationales.

Un engagement européen

L’Union européenne a adopté en juin 2021 la loi européenne sur le climat, dont l’objectif est d’atteindre la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050. Elle s’est fixée une première étape en 2030 avec l’objectif de réduire d’au moins 55 % ses émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour le jalon 2040, la Commission européenne a proposé une réduction de 90 % des émissions nettes de l’UE par rapport à 1990.

Quelle est la stratégie de la France pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Pour atteindre la neutralité climatique en 2050, la France a adopté un cadre réglementaire. Il repose sur trois textes, qui doivent être mis à jour tous les cinq ans. La mise à jour de ces trois textes est indispensable pour donner de la visibilité aux acteurs économiques et aux territoires et leur permettre d’investir dans la transition écologique.

Comment faire pour que les politiques d’adaptation au changement climatique réduisent les risques pour les populations et les écosystèmes ?

Pour renforcer la résilience et la protection des populations, le PNACC 3 devra être mieux financé et mieux intégré dans l’ensemble des politiques environnementales et sociales, en concertant et en accompagnant

l’ensemble des acteurs (collectivités locales, ménages et entreprises), en précisant la répartition des coûts et en anticipant la gestion des pertes et des dommages.

La politique d’adaptation au changement climatique de la France devrait permettre de répondre à deux enjeux majeurs :

- Contenir les inégalités face au changement climatique

- Protéger les écosystèmes

Pour s’adapter au réchauffement climatique, des transformations importantes sont nécessaires pour protéger les écosystèmes et contrer les inégalités d’exposition et de vulnérabilité.

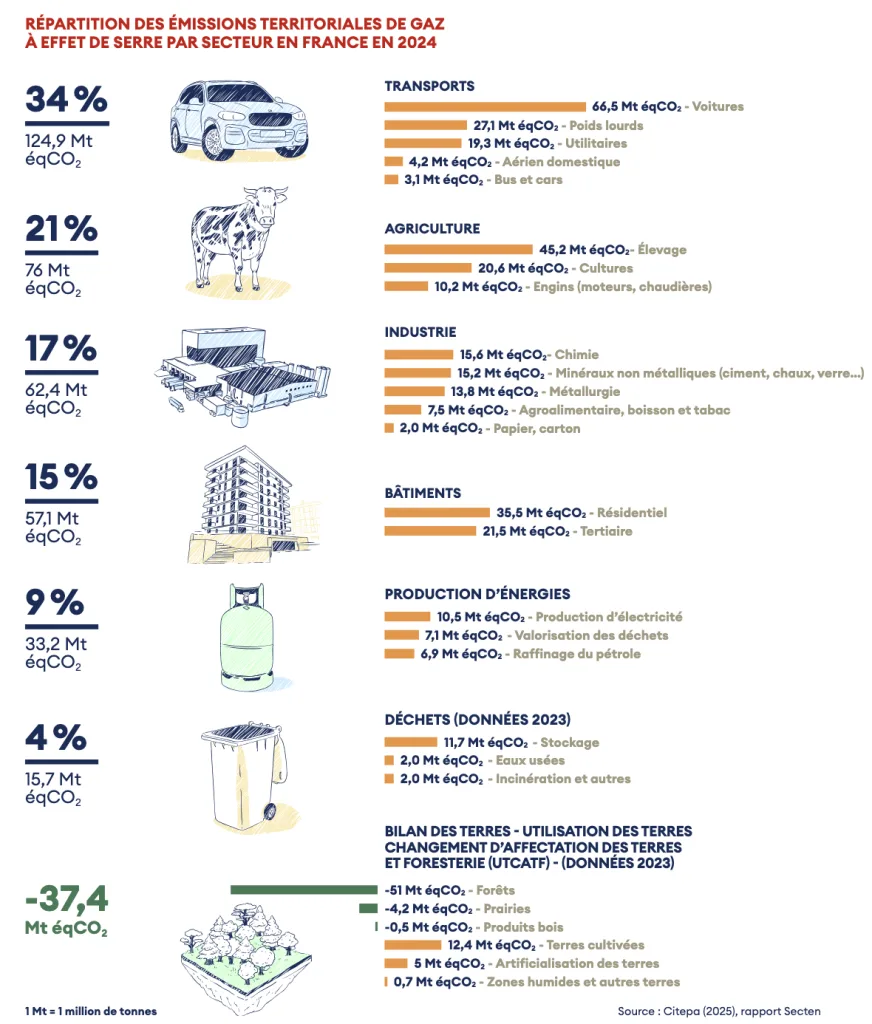

D’où viennent les émissions françaises aujourd’hui ?

Et l’empreinte carbone ? L’empreinte carbone représente les émissions de gaz à effet de serre issues

de la consommation et des importations françaises. Elle était environ 70 % plus élevée que les émissions brutes territoriales de la France en 2023.

La France est-elle sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction d’émissions ?

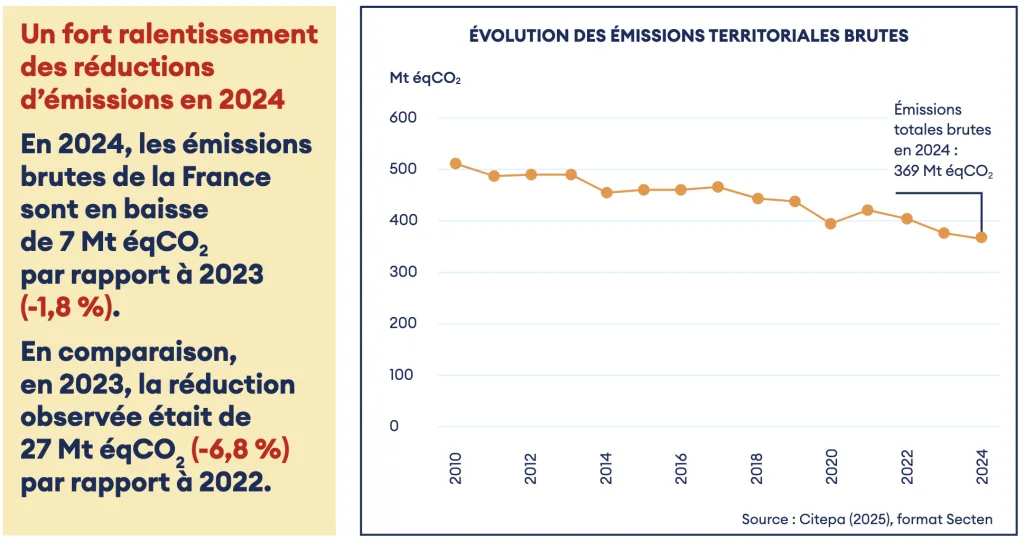

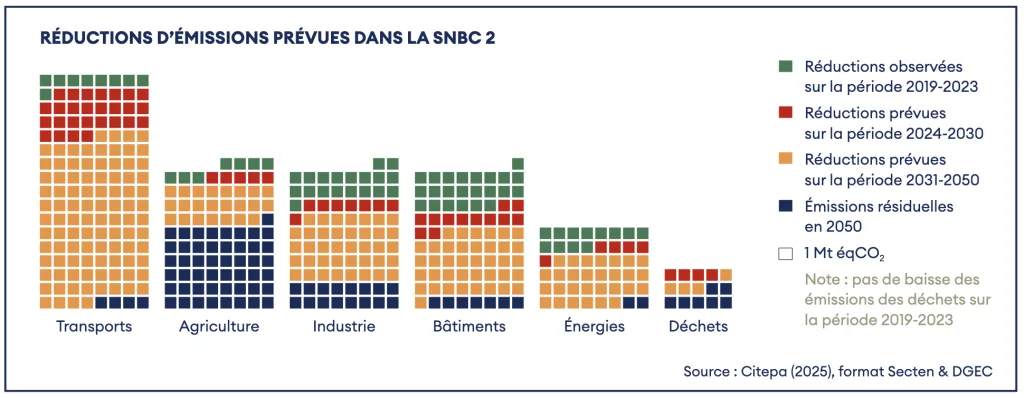

Alors qu’une dynamique s’était enclenchée en 2023 et que le budget carbone prévu pour la période 2019-2023 a été respecté, la réduction des émissions a fortement ralenti en 2024. Une réduction à un rythme plus soutenu va être nécessaire d’ici à 2030.

- Un budget carbone 2019-2023 respecté

- En 2024, la réduction des émissions a fortement ralenti

Pour respecter les objectifs en vigueur, des efforts importants sont nécessaires dans tous les secteurs

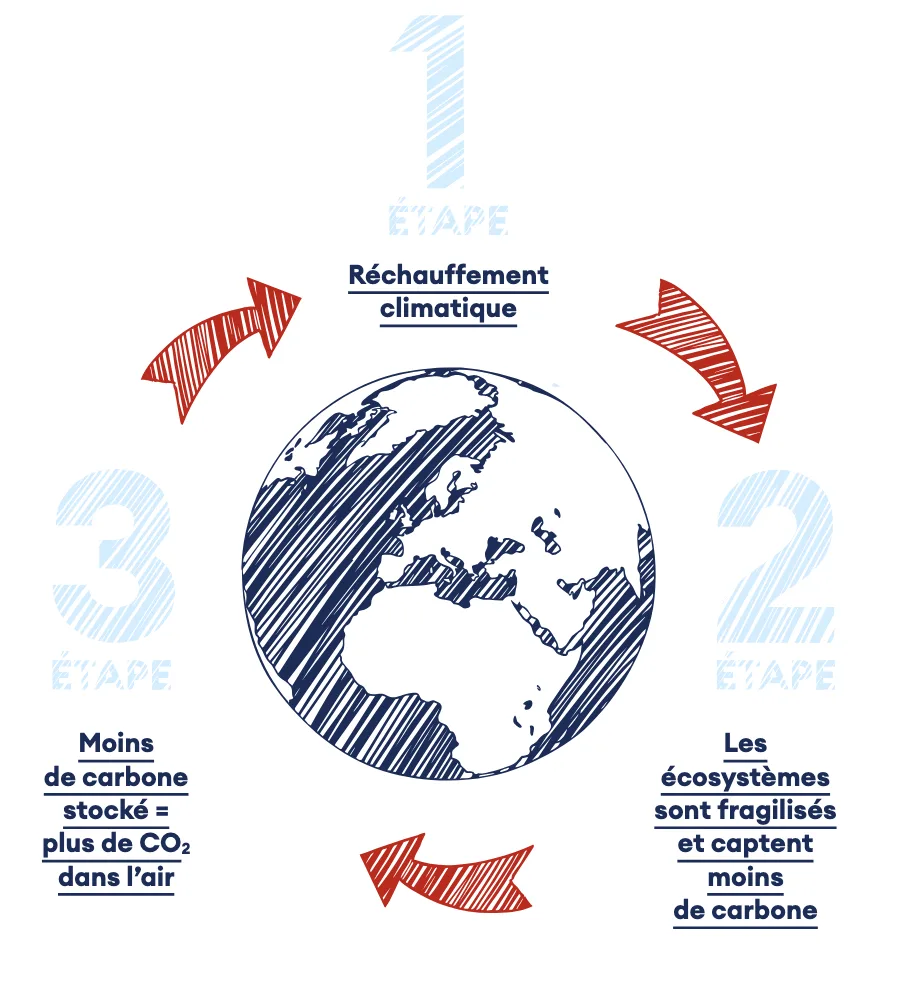

Le rythme annuel de baisse des émissions devra s’accélérer fortement d’ici à 2030 dans la majorité des secteurs. L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 nécessite aussi de restaurer les puits

de carbone de la forêt et des sols, fragilisés par les impacts du changement climatique, par les activités agricoles et forestières et par l’artificialisation des sols.

L’action climatique doit être relancée pour que nous puissions limiter le réchauffement et ainsi protéger les populations et les écosystèmes.

Quelles sont les priorités pour les secteurs les plus émetteurs ?

Transports

Les principales priorités pour la décarbonation du secteur concernent : le développement des véhicules électriques, la maîtrise de la demande, l’investissement dans l’entretien et la mise à niveau du réseau ferroviaire, dans l’aménagement de pistes cyclables et dans le développement des transports en commun.

Exemples de recommandations du Haut Conseil pour le climat :

- → Soutenir le maintien de l’objectif de 100 % de ventes de véhicules zéro émission à l’échappement en 2035.

- → Proposer un moratoire sur les projets routiers existants afin d’éviter une hausse significative du trafic automobile.

Production d’énergie

Grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, la France possède un mix énergétique décarboné à 40 %. Les 60 % restants de notre production d’énergie proviennent des énergies fossiles (gaz, pétrole).

La sortie des énergies fossiles est essentielle pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Cela implique d’augmenter la part d’électricité dans le mix énergétique grâce au développement des énergies renouvelables et au nucléaire.

Le secteur de l’énergie est celui qui contribue le plus à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le rythme actuel de baisse des émissions est cohérent avec les objectifs de la France. Néanmoins, des points d’attention subsistent, notamment sur la planification de la sortie du gaz, sur le développement de la chaleur renouvelable et sur l’augmentation du rythme d’installation des énergies renouvelables.

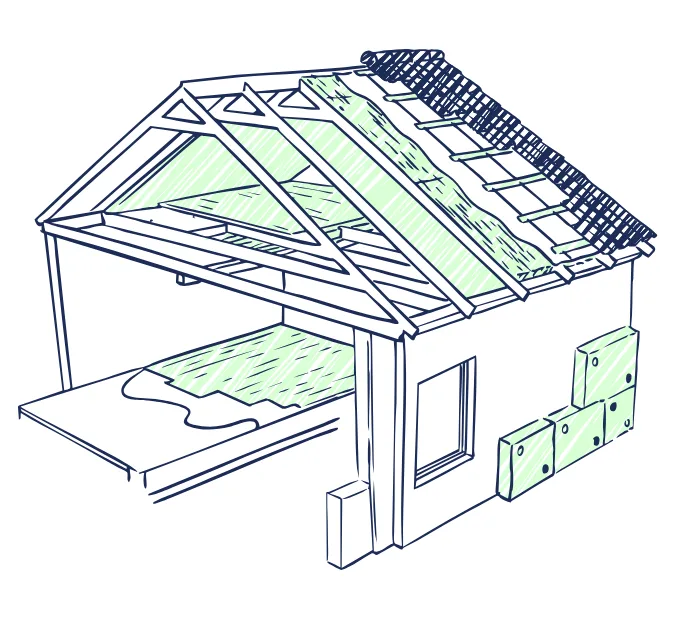

Bâtiments

L’instabilité des politiques mises en place a ralenti la décarbonation du secteur. En 2024, le soutien public à ce secteur est en progrès, mais il reste encore trop instable et a reculé en 2025.

La relance des politiques climatiques dans ce secteur doit passer notamment par la montée en puissance des rénovations d’ampleur des bâtiments afin de réduire leur dépense en énergie.

Exemples de recommandations du Haut Conseil pour le climat :

- → Définir une trajectoire pluriannuelle de soutien public aux rénovations globales et renforcer les aides à la rénovation pour les ménages, via le dispositif MaPrimeRénov’.

- → Mettre en place un guichet unique pour l’ensemble des financements et des prêts à la rénovation énergétique via MaPrimeRénov’.

Agriculture

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’agriculture ont continué de baisser en 2024, mais à un rythme plus faible au cours d’une année marquée par les manifestations agricoles et par le ralentissement de la transition agro-écologique.

Des efforts importants restent à faire pour inciter les acteurs à transformer le système agricole et alimentaire, engager l’adaptation du secteur au changement climatique et répondre à l’insécurité des agriculteurs.

Industrie

Le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’industrie a ralenti en 2024. Des stratégies pour réduire les émissions de l’industrie ont été élaborées, l’industrie verte participant d’ores et déjà substantiellement à la réindustrialisation du pays avec un rythme élevé d’ouvertures nettes d’usines.

La réorganisation des filières industrielles fortement émettrices de gaz à effet de serre nécessitera des transformations structurelles et une meilleure maîtrise de la demande en produits carbonés.

Comment relancer l’action climatique ?

En plus des recommandations pour chaque secteur, le Haut Conseil pour le climat a identifié trois conditions pour réussir la relance de l’action climatique et permettre à la France d’atteindre ses objectifs.

- CONDITION N° 1 : Un pilotage renforcé pour une action climatique pérenne

En 2024, le cadre national d’action climatique a pris un retard important ; il doit être consolidé. Le « pilote » de l’action climatique, le Secrétariat général à la planification écologique, a été affaibli, ce qui réduit la visibilité pour les acteurs économiques et les territoires et ne leur permet pas d’investir durablement dans la transition. - CONDITION N° 2 : Une transition accessible à tous

La transition ne pourra avoir lieu que si elle est accessible à tous et si elle prend en compte les vulnérabilités de chacun, notamment celles liées aux modes de vie (dépendance à la voiture, type d’habitat…). L’accès aux alternatives durables (voitures électriques, pompes à chaleur…) progresse mais reste insuffisant pour permettre aux ménages les plus modestes de participer pleinement à la transition - CONDITION N° 3 : Des financements cohérents avec nos objectifs

La dynamique actuelle des investissements publics et privés en faveur du climat ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la SNBC à l’horizon 2030. L’instabilité des financements publics génère des incertitudes qui nuisent à l’efficacité et à la lisibilité des mesures, à la structuration des filières et à l’engagement du secteur privé..

Une action climatique ambitieuse pour l’Union européenne

L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Les impacts de ce réchauffement menacent le bien-être humain, l’économie et les écosystèmes.

Rapport annuel grand public du Haut Conseil pour le Climat – OCTOBRE 2025

Rapport complet

83% des français estiment urgent de se préoccuper l’enjeu du changement climatique !

Le Haut conseil pour le climat a publié en Juin 2025 son 7ème rapport annuel sur l’action climatique de la France, l’efficacité de ses politiques et leur cohérence avec la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors que le pilotage de l’action climatique s’affaiblit et que les impacts du changement climatique s’aggravent, le Haut conseil pour le climat appelle à relancer l’action climatique en France.