Qui a déjà entendu parler de l’avobenzone, de l’octinoxate, des phtalates ou du mystérieux 1,4-dioxane ? Pas grand monde. Et pourtant, avec la saison des plages qui commence, nous allons les côtoyer plus encore que d’habitude, dans les crèmes solaires, notamment…

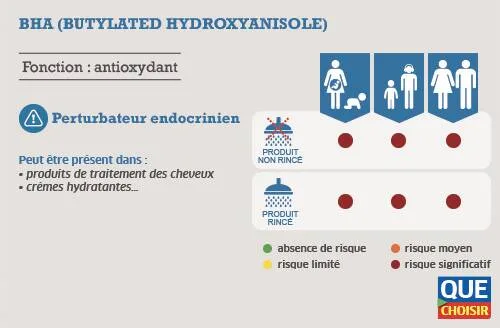

Si elles sont indispensables contre les brûlures dues aux rayons UV, les lotions solaires sont aussi de fausses amies car elles contiennent des substances nocives pour la santé et l’environnement, comme de nombreuses études scientifiques l’ont démontré. Utilisées pour leurs propriétés anti-UV ou comme agent de conservation pour les crèmes solaires ou les parfums, ces molécules sont par exemple responsables de perturbations de notre système endocrinien. Des associations de consommateurs – telle que UFC-Que Choisir – tentent d’alerter les pouvoirs publics. Avec plus ou moins de réussite.

Des filtres anti-UV très… problématiques

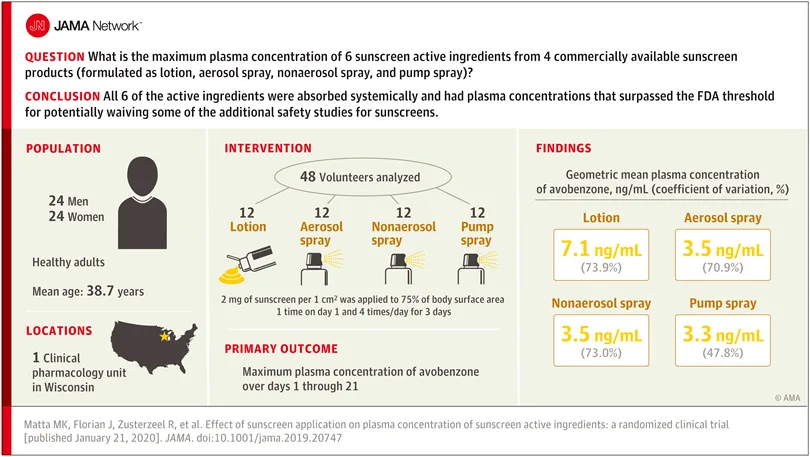

Parmi les molécules sur le banc des accusés, l’octinoxate et l’avobenzone – qui sont toutes deux des filtres anti-UV non minéraux – inquiètent tout particulièrement puisqu’on les retrouve dans 80% des parfums et 74% des crèmes solaires disponibles en France. La première à cause de sa propension à provoquer des réactions allergiques et des perturbations du système endocrinien, comme l’a mis en évidence une étude américaine diligentée par la FDA (Food and Drug Administration) en 2020, intitulée Effet de l’application d’un écran solaire sur la concentration plasmatique des ingrédients actifs de l’écran solaire. Selon les chercheurs, l’octinoxate se retrouverait dans les échantillons sanguins à des concentrations 16 fois supérieures au seuil de sécurité. Les impacts sont nombreux : selon une autre étude menée par Université de Copenhague en 2012, sa présence peut faire baisser les taux de testostérone et de progestérone chez les rats. D’autres travaux – comme l’étude de l’Institut national de la santé en Chine, en 2023 – ont pointé du doigt un effet sur la population masculine : un retard de la puberté et un dysfonctionnement du système métabolique.

L’avobenzone n’est pas en reste. Toujours selon la FDA, elle serait détectée en moyenne à des concentrations neuf fois supérieures au seuil d’exposition fixé par les autorités sanitaires américaines. Outre des allergies cutanées, elle est elle aussi classée dans la liste des perturbateurs endocriniens. En 2017, une étude menée à l’Université de Ljubljana (Slovénie) a démontré que même à faibles doses, l’avobenzone bloque les effets de la testostérone. La liste de leurs effets néfastes sur la santé est encore longue, et il ne s’agit là que de 2 des 16 molécules listées par la FDA américaine, présentes dans les crèmes solaires à destination du grand public. Et ce n’est pas tout.

Parabènes, PFAS, phthalates, 1,4-dioxane & Co

Les filtres anti-UV ne sont pas les seuls composants des cosmétiques à poser problème. Les conservateurs aussi, pour commencer par eux. La famille des parabènes – méthylparabène, propylparabène, butylparabène, etc. – est très répandue dans les produits cosmétiques comme les parfums, les eaux de toilettes ou les déodorants, mais leurs effets secondaires sont redoutables. Selon le Centre de lutte contre le cancer Léon Bernard, « les parabènes sont suspectés de perturber le système endocrinien en mimant les propriétés de certaines hormones, notamment par l’activation des récepteurs aux œstrogènes, d’où l’interrogation de leurs effets sur la fertilité et le risque de cancers hormono-dépendants (cancer du sein) ». Les études sur des rongeurs mâles ont également montré leur impact sur la production et la qualité des spermatozoïdes et sur la fertilité. Si certains pays européens – comme la France et le Danemark – ont restreint en 2011 l’utilisation des parabènes dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, certaines autorités sanitaires comme l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) réclament une réévaluation de l’impact des parabènes pour la population générale. Sans résultat jusqu’à présent.

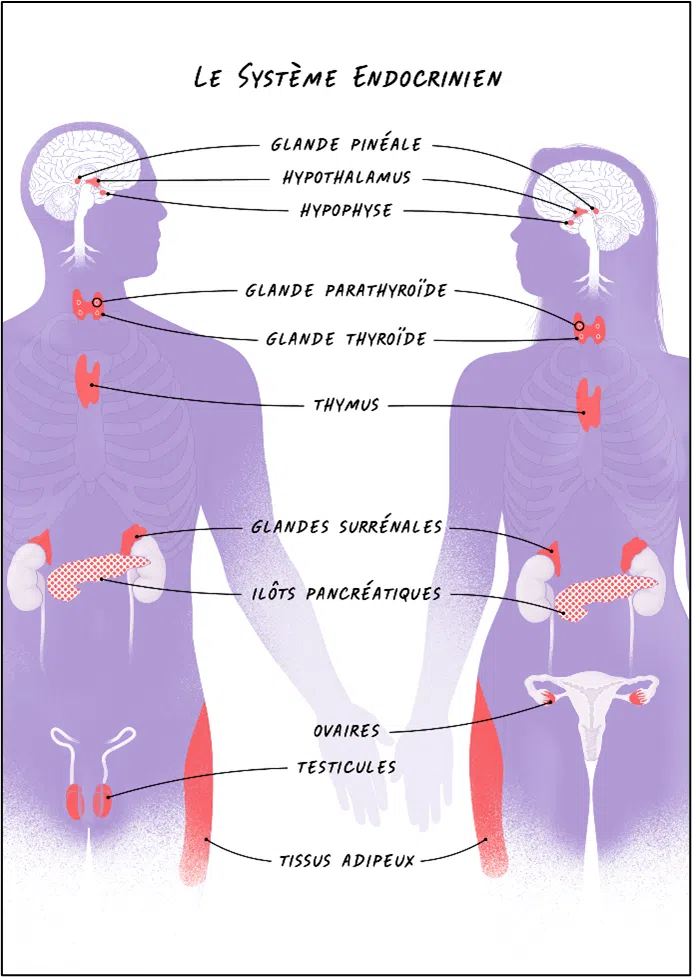

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les perturbateurs endocriniens (PE) sont définis comme des substances ou mélange de substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme. Elles peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets néfastes sur l’organisme d’un individu ou sur ses descendants (Santé Publique France, 2022).

Dans cette petite galerie des horreurs, les PFAS ne sont pas en reste. Utilisés dans de nombreuses industries – textile, peinture, revêtements, cosmétique –, ces « polluants éternels » sont fréquemment montré du doigt. Et pour cause. Cancérogènes, perturbateurs endocriniens, toxiques pour le foie et responsables de la baisse de fertilité, ils sont officiellement interdits. Un chiffre illustre l’ampleur de la présence des PFAS dans les cosmétiques, issu d’une étude nord-américaine : près de 50% des mascaras, rouges à lèvres et fonds de teint testés aux États-Unis et au Canada contenaient des PFAS, selon une analyse de 231 produits, réalisée par le Green Science Policy Institute en 2021. Cette présence est d’autant plus préoccupante que, dans la majorité des cas, elle n’était pas indiquée dans la liste des ingrédients. En Europe, même si leur usage est désormais marginal dans la formulation des cosmétiques (seulement 8 PFAS identifiés sur 30 000 substances cosmétiques utilisées en 2024), la problématique reste d’actualité : des centaines de produits contenant des PFAS sont encore commercialisés, et la législation européenne ne prévoit une interdiction progressive de ces substances dans les cosmétiques qu’à partir de 2026.

Continuons ce tour d’horizon avec les phtalates et le mystérieux 1,4-dioxane. Comme les parabènes ou l’octinoxate, les phtalates ont un impact sur le système de reproduction mâle, et peut même entraîner des malformations génitales, des cancers et une mortalité prématurée. Clairement identifiés par les autorités sanitaires françaises dans le cadre la 2e Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) en 2019, ils entrent dans la composition des emballages plastifiés des produits cosmétiques. Ils sont déjà interdits pour les jouets pour enfants (loi de 2011), et leur utilisation est de plus en plus encadrée au niveau européen pour le reste des applications. Selon l’INERIS[ix], l’Union Européenne a interdit – règlement n°1223/2009 – la mise sur le marché de cosmétiques comportant certains mélanges de phtalates. Quant au 1,4-dioxane, il s’agit d’un produit que l’on retrouve dans les shampoings, les dentifrices ou les gels douches : il est toxique pour le système nerveux, le foie et les reins, et figure sur la liste des cancérogènes catégorie 1B par l’Union européenne et dans le groupe 2B par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC).

Autorités sanitaires : Peut mieux faire

Ces quinze dernières années, les autorités sanitaires françaises et européennes ont tenté d’encadrer les pratiques de l’industrie cosmétique et de limiter l’utilisation de certains composants dangereux pour l’homme, et de mieux informer les consommateurs grâce à la réglementation CLP (Classification, Labelling and Packaging). Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour débarrasser nos produits cosmétiques – utilisés chaque jour ou non – de ces perturbateurs endocriniens et autres éléments cancérogènes.

Pourtant en Europe, certains passent encore sous le radar. Il faut traverser l’Atlantique pour trouver des mises en garde claires contre l’avobenzone et l’octinoxate par exemple. « En 2021, des études de la FDA ont montré qu’avec une seule application, six ingrédients – l’oxybenzone, l’homosalate, l’octisalate, l’octocrylène, l’avobenzone et l’octinoxate – peuvent être absorbés par la peau à des niveaux supérieurs à 0,5 nanogramme par millilitre, la concentration maximale que la FDA indique pouvoir trouver dans le sang sans problèmes de sécurité potentiels », avance l’Environmental Working Group (EWG). Il serait donc temps que les pouvoirs publics européens rattrapent leur retard et étendent les réglementations à l’ensemble des « substances extrêmement préoccupantes ou substances candidates à autorisation car très persistantes et très bioaccumulatives », comme les qualifie l’INERIS. Il s’agit là d’une question de santé publique majeure.