Le froid, le blizzard, les longs mois d’obscurité, des logistiques lourdes et coûteuses pour braver les quarantièmes rugissants, les cinquantièmes hurlants ou les icebergs acérés. Ajoutons les conditions de vie spartiates des bases polaires, l’éloignement des proches, les risques liés à un long isolement… Mais qu’est-ce qui attire tant de chercheurs vers les territoires glacés de l’Arctique et de l’Antarctique ? Tous les ans, plusieurs milliers d’entre eux y déploient des tonnes de matériel, d’instruments sophistiqués et y réalisent d’innombrables expériences qui ne peuvent être menées nulle part ailleurs. Quels secrets méritant de tels efforts sont cachés dans ces régions désolées ?

Le glacier de l’Astrolabe, situé en terre Adélie, près de la base polaire française Dumont d’Urville en Antarctique.

© B. Jourdain/CNRS Photothèque

Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que depuis cinquante ans, l’exploration des pôles a bien changé (lire l’encadré si-dessous) . Hier, c’était la seule affaire de francs-tireurs, d’aventuriers intrépides devenus presque légendaires. Ainsi, Peary et Cook, qui vainquirent le pôle Nord en 1908 ou 1909 (la controverse fait rage encore aujourd’hui). Ou encore Amundsen, puis le malheureux Scott – il n’est pas revenu –, qui furent les premiers à atteindre le pôle Sud en 1911. Ou la traversée du Groenland par Paul-Émile Victor en traîneaux à chiens en 1936 et sa rencontre avec les Inuits d’Ammassalik, qui font encore l’admiration de tous.

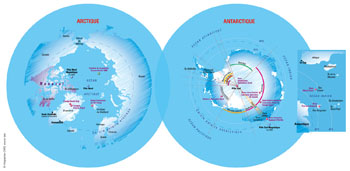

En 1957, tout change : l’organisation de la troisième Année polaire internationale (API) marque le début d’une nouvelle ère, celle de la recherche scientifique systématique. Depuis, l’engouement pour les pôles ne s’est jamais démenti. Pour preuve, citons les 68 bases scientifiques actuellement en activité sur l’Antarctique. Mais ce n’est pas encore suffisant pour les scientifiques et organismes de recherche internationaux. Ils se mobilisent donc à nouveau pour lancer le 1er mars la quatrième API. Son but ? Donner une nouvelle impulsion à la recherche polaire avec un budget de 300 millions d’euros pour de grands projets internationaux.

Car les régions polaires font figure de dernière frontière pour l’humanité, une terra encore incognita regorgeant d’écosystèmes de l’extrême et de processus géophysiques uniques comme la formation de lacs cachés sous plusieurs kilomètres de glace en Antarctique. Ces régions hostiles sont aussi des sites d’observation hors normes pour sonder les confins de l’Univers et les profondeurs de la Terre

Ce rush vers les pôles s’explique aussi par l’urgence climatique : au cours de ce demi-siècle, le réchauffement global est entré en scène, et il s’accentue d’année en année. D’après l’Office météorologique britannique, la température moyenne globale pourrait ainsi atteindre un nouveau record en 2007 pour se situer à 14,54 degrés et ceci, après que 2006 a été la sixième année la plus chaude jamais enregistrée. Les signaux d’alerte se multiplient et montrent que le réchauffement global est plus prononcé aux pôles que dans le reste du monde. Ceci est particulièrement flagrant au pôle Nord. En effet, la banquise arctique a reculé de 10 ou 15 pour cent en trente ans et pourrait disparaître en été d’ici à 2040 d’après de nouvelles prévisions. De même, les glaciers polaires s’amenuisent de façon accélérée, comme le montre la gigantesque plate-forme de glace de 66 kilomètres carrés qui s’est brutalement détachée en août 2005 de l’île canadienne d’Ellesmere. Bien sûr, les écosystèmes ainsi que les populations humaines de l’Arctique en sont affectés, parfois durement, mais plus généralement, c’est l’avenir de la planète tout entière qui se joue dans ces régions glacées, puisque les changements en cours ont eux-mêmes des répercussions sur l’ensemble du climat.

Les signes du changement climatique

Les scientifiques n’ont plus aucun doute : la cryosphère, c’est-à-dire l’ensemble des glaces de la planète, est un témoin-clé de l’évolution du climat actuel, mais aussi passé et futur. Rappelons qu’elle est composée des grandes calottes continentales de l’Antarctique et du Groenland, de la banquise qui recouvre les océans aux hautes latitudes et des sols gelés en permanence – le pergélisol – en Sibérie et dans le Nord de l’Europe et de l’Amérique.

Les chercheurs sont particulièrement attentifs au comportement des calottes continentales, qui détiennent plus de 85 pour cent des réserves d’eau douce de la planète. Si elles fondaient, elles pourraient faire tragiquement grimper le niveau des mers, contrairement à la banquise, qui flotte sur les océans comme un glaçon – quand il fond, le niveau de l’eau reste stable. On sait aujourd’hui que le réchauffement climatique exerce sur elles deux effets contraires : d’une part les températures plus douces, qui favorisent les précipitations neigeuses sur leur centre, ce qui les réalimente en glace. D’autre part, sur leurs bords, les glaces qui se déversent dans la mer à un rythme de plus en plus soutenu, notamment sous forme d’icebergs. Cette perte (ajoutée à celle des glaciers de montagne et des glaciers d’Alaska et de Patagonie, au Sud de l’Argentine) contribue pour 20 à 40 pour cent à la montée du niveau actuel de la mer. Elle est évaluée à 3 millimètres par an en moyenne, mais cette part pourrait s’accroître au cours de ce siècle1. Prenons la calotte glaciaire de l’Antarctique : à elle seule, elle contient assez d’eau pour faire grimper le niveau de la mer de 60 mètres ! Mais, pas de panique : « La calotte antarctique semble stable dans son ensemble, excepté sur la péninsule, où les vêlages2 d’icebergs sont de plus en plus importants. Elle pourrait ainsi perdre sa plateforme de glace flottante », affirme Frédérique Rémy, chercheuse au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales (Legos)3, à Toulouse.

Aux antipodes, il y a le Groenland. Sa calotte représente un volume beaucoup moins important que celle de l’Antarctique, soit « seulement » 10 pour cent des ressources mondiales en eau douce, mais elle semble en réel danger. Pourquoi ? « Nos modèles prévoient que l’augmentation de la fonte dans les régions côtières ne sera pas contrebalancée par l’augmentation des précipitations », soutient Gerhard Krinner, chercheur au Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (LGGE)4. Une déstabilisation importante de la calotte groenlandaise aurait de graves conséquences sur l’élévation du niveau de la mer et sur les courants marins. En effet, un apport massif d’eau douce pourrait entraîner un ralentissement du Gulf Stream. L’un des grands sujets de débat entre scientifiques est l’impact d’un tel événement sur le climat européen et sur son éventuel refroidissement.

Les quatre années polaires internationales

1882-1883 : À la suite de la mobilisation pour observer le transit de Vénus en 1875, le géophysicien autrichien Karl Weyprecht propose l’idée d’une Année polaire internationale qui permettra aux Nations d’unir leurs efforts dans l’exploration des milieux arctiques et antarctiques. L’idée fait mouche, et la première API réunit 12 pays. La communauté scientifique décide alors que les API se tiendront tous les cinquante ans.

1932-1933 : Cette deuxième API voit la création d’une base polaire française au Groenland. D’importantes recherches, notamment en géophysique et en météorologie, renforcent l’intérêt pour les pôles. Cependant, aucun pays n’a envoyé d’expédition vers le pôle Sud à cette occasion.

S.E

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR L’AGRANDIR

© Infographies CNRS, source Ipev

Des paysages bouleversés

Plus nettement qu’au Groenland ou en Antarctique, les conséquences du réchauffement climatique s’observent dans d’autres régions polaires, notamment en Sibérie et au Nord du Canada. Là, d’impressionnantes modifications paysagères sont surveillées de près par les chercheurs. Ces bouleversements sont dus à la fonte du pergélisol. La surface occupée par ces régions où le sol est gelé en permanence est estimée à 10 millions de kilomètres carrés, dont 2 millions sont déjà très affectés par le réchauffement climatique. « La fusion du pergélisol libère des quantités massives d’eau qui transforment radicalement le paysage », affirme Marie-Françoise André, chercheuse au Laboratoire de géographie physique et environnementale (Geolab)5, qu’elle dirige. Au Canada par exemple, la mutation paysagère est saisissante. On y trouve des collines boisées dont le cœur est composé de glace et qui fondent littéralement. À leur place, on retrouve des zones marécageuses et des lacs. Par ailleurs, « des études récentes ont montré que ces marécages se mettent à dégager des gaz à effet de serre, même si on n’a pas encore réussi à évaluer précisément l’ampleur de ces émissions », précise la chercheuse.

Autre exemple : le rivage arctique sibérien, où des falaises composées de matériaux meubles sont soutenues par de la glace. « La montée du niveau de la mer fait fondre la glace à la base des falaises qui soutiennent le rivage, et celui-ci finit par s’écrouler. Dans certaines zones proches du détroit de Behring, le rivage recule de 40 mètres par an, et des populations ont dû être déplacées. On voit même des îles entières de l’océan Glacial Arctique disparaître ! », alerte encore Marie-Françoise André.

Les glaciers des montagnes situées aux hautes latitudes sont eux aussi durement touchés par l’augmentation des températures. Afin d’étudier en détail leur recul, un programme de recherche dirigé par des géographes français du laboratoire « Théoriser et modéliser pour aménager » (Théma)6 de Besançon va bientôt commencer dans l’archipel nordique du Svalbard, au Nord de la Scandinavie. Baptisé Hydro-Sensor-Flows, ce projet va déployer tout un réseau de capteurs afin de mesurer durant quatre ans l’ensemble des flux d’eau et de glace à l’échelle d’un bassin versant (ou bassin hydrographique).

De plus, l’analyse des données météorologiques, des photos aériennes et des images satellite sur les quarante dernières années permettra de quantifier le recul des glaciers et de mesurer son accélération. « Si les glaciers sont en recul depuis cent cinquante ans, ce retrait est irrégulier, avec des phases de stabilité et d’autres d’accélération. Nous voulons comprendre pourquoi », explique Madeleine Griselin, directrice de recherche au Théma.

Les espèces, sentinelles du climat

À l’instar des paysages polaires, le changement climatique bouscule les écosystèmes. Très fragiles, ils réagissent à la moindre variation de température ou de pluviométrie. D’où l’idée des chercheurs d’utiliser certaines espèces animales ou végétales comme bio-indicateurs ou espèces sentinelles du climat.

Ainsi, David Grémillet, chercheur à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, s’intéresse aux populations d’un petit oiseau arctique, le mergule nain. Ce poids plume de 150 grammes se nourrit de copépodes, un crustacé planctonique qu’il pêche au rythme de 65 000 par jour ! Or, plus la mer est froide, plus les copépodes sont gros, riches en lipides et faciles à attraper. En conséquence, si les eaux se réchauffent, le mergule aura plus de mal à se nourrir, lui et ses poussins. « Ces oiseaux sont une excellente espèce sentinelle car ils sont en prise directe avec la variabilité environnementale. Ils sont en quelque sorte la partie visible de l’iceberg qu’est l’écosystème », explique David Grémillet. Voilà pourquoi nos chercheurs se sont penchés sur des populations de mergules du Svalbard et de la côte orientale du Groenland et cela, dans le cadre du programme Adaclim. « La situation est effectivement très contrastée : au Groenland oriental, où la température de l’eau n’a pas tellement varié, les mergules sont en bonne santé. En revanche, au Svalbard on constate que les mergules peinent à s’alimenter, preuve du réchauffement des eaux », annonce le chercheur.

Véritable sentinelle du climat, le mergule nain renseigne les chercheurs sur la température et la santé des écosystèmes marins de l’Arctique.

© D. Gremillet/CNRS Photothèque

De l’autre côté du globe, aux îles Kerguelen et sur l’archipel Crozet, l’équipe de Marc Lebouvier, ingénieur de recherche au laboratoire « Écosystèmes, biodiversité, évolution » (Ecobio)7, cherche à faire le lien entre le réchauffement climatique et l’introduction par l’homme de nombreuses espèces animales et végétales. « Ces introductions ont bousculé les équilibres écologiques. Par exemple, l’arrivée des chats et des rats a fait des dégâts considérables dans les populations d’oiseaux marins. De même, les lapins ont dévasté la flore indigène », explique Yves Frenot, directeur adjoint de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (Ipev) et ancien responsable du programme aux Kerguelen. Mais quel est le rapport avec le réchauffement climatique ? « Les espèces introduites proviennent souvent de régions tempérées et ont dû s’acclimater à un environnement contraignant, mais qui l’est de moins en moins en raison de températures plus douces, affirme Yves Frenot. En cinquante ans, elles ont augmenté de 1,3 degré aux Kerguelen. Ainsi, des espèces qui restaient cantonnées à des zones restreintes, généralement sur les bases scientifiques, sont devenues aujourd’hui invasives. » Un exemple : l’arrivée aux Kerguelen de Calliphora vicina, la mouche bleue. Dans les années soixante-dix, elle vivait réfugiée dans les bâtiments chauffés des bases. Puis, dans les années quatre-vingt, le seuil de températures permettant son développement a été franchi. Elle a ainsi commencé à coloniser la région, soumettant la petite mouche autochtone sans ailes à une compétition déloyale pour l’accès aux ressources. « Il est important de bien connaître ces bouleversements, car ils risquent de se reproduire dans un futur proche sur la péninsule Antarctique. Celle-ci reçoit 45 000 touristes par an qui peuvent introduire sans le savoir de nouvelles espèces », s’inquiète Yves Frenot.

Alerte à la pollution

1. Laboratoire CNRS / Université Paris-VI.

> Daniel Delille, delille@obs-banyuls.fr

> Christophe Ferrari, ferrari@lgge.obs.ujf-grenoble.fr

Nous l’avons vu, que ce soit au niveau des paysages ou des écosystèmes, le changement climatique en cours fait subir aux régions polaires de profondes modifications. Ces régions de hautes latitudes sont non seulement d’excellents révélateurs du réchauffement global, mais elles exercent aussi une action majeure sur la machine climatique. Par exemple, un mécanisme de rétroaction fait que le recul généralisé des surfaces blanches est à la fois cause et conséquence du réchauffement à l’échelle de la planète.

Explications : levier principal de la cryosphère sur le climat, l’albédo est la capacité de la glace à réfléchir les rayons solaires. « La Terre perd de l’énergie parce que le rayonnement n’est pas absorbé par les régions polaires et repart vers l’espace », rappelle Gerhard Krinner. D’où l’importance des glaces – dont l’albédo est quatre fois supérieur à celui de l’océan libre –, et en particulier de la banquise qui recouvre l’océan Arctique. Contrairement à celle qui se forme au Sud, celle-ci se maintient toute l’année. Mais pour combien de temps ? Car certains prévoient qu’en 2040, elle disparaîtra complètement en été. « Depuis 1977, les glaces de mer ont reculé de 2 millions de kilomètres carrés en été, soit de 10 à 15 pour cent. On pense qu’un tiers du réchauffement climatique global observé est dû au recul de la banquise arctique », affirme Frédérique Remy.

Plus inquiétant : ces mêmes glaces de mer ont aussi beaucoup perdu en épaisseur et c’est donc tout un mécanisme important de refroidissement de la Terre qui est en train de disparaître. À combien estime-on l’amincissement ? C’est la grande inconnue. La seule donnée dont disposent les chercheurs provient de sous-marins américains circulant sous la glace et pour qui 40 pour cent de la banquise aurait déjà fondu. Cette conclusion alarmante, critiquée néanmoins par de nombreux scientifiques qui estiment les mesures trop parcellaires, a poussé les chercheurs à organiser des campagnes pour s’informer plus précisément de la santé des glaces de mer arctiques.

Ainsi, la plus importante est la mission européenne Damoclès8, l’un des grands projets labellisés API et coordonnés par des chercheurs français. « Est-ce que toute la banquise va disparaître en été au cours de ce siècle ? Comment cette disparition va-t-elle influencer le climat ? », s’interroge Jean-Claude Gascard, chercheur au Laboratoire d’océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques (Locean)9 et coordinateur de Damoclès. Tandis qu’en ce moment même, une goélette, Tara, prisonnière de la banquise, a pour mission de recueillir des informations sur l’eau et l’atmosphère tout en mesurant les déformations subies par la glace. Outre Tara, les chercheurs déploient tout un dispositif qui comprend des bases flottantes, des réseaux de capteurs fixes ou dérivant avec la banquise, des ballons-sondes, des brise-glace, un suivi satellite… un effort considérable pour accéder à l’état de santé des glaces de mer, paramètre-clé qu’attendent tous les climatologues du monde.

La nouvelle vie des Inuits

Passer en seulement cinquante ans de l’âge de pierre à Internet, d’une vie en petites communautés nomades à la gestion de territoires plus vastes que l’Europe occidentale : c’est l’incroyable destin des Inuits. Ce peuple a colonisé depuis dix mille ans un espace qui va de la Sibérie orientale au Groenland. Ils sont aujourd’hui environ cent quarante mille, rattachés politiquement à quatre États : la Russie, les États-Unis, le Canada, et le Danemark pour le Groenland. Contraints d’abandonner leur mode de vie traditionnel, ils ont su s’adapter à la nouvelle donne sans pour autant renier leur culture et leur langue et en faisant entendre leurs revendications.

« Ces populations se sont maintenues très isolées jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les régions où l’accès était difficile par la mer, comme c’est le cas du Groenland oriental, les Inuits formaient de véritables isolats de population », explique Joëlle Robert-Lamblin, chercheuse au laboratoire CNRS « Dynamique de l’évolution humaine : individus, populations, espèces ». Puis, entre les années cinquante et soixante, tout change pour ce peuple : « C’est là que les populations locales reçoivent ce que l’on peut appeler la “civilisation obligatoire” : éducation occidentale, établissements de santé, commerce, religion. Les Inuits se sédentarisent et beaucoup de jeunes sont envoyés pendant leur scolarité dans les internats des grandes villes. Ceci produit un choc culturel parfois très douloureux, notamment au moment où ces jeunes reviennent dans leur communauté », poursuit la chercheuse. La société inuit est profondément déséquilibrée. ![]()

Chasseurs inuits au printemps à Ittoqqortoomiit à l’Est du Groenland.

© J. Robert-Lamblin/CNRS Photothèque![]()

![]()

On aurait pu croire que la culture inuit était condamnée à disparaître peu à peu, à l’instar de très nombreuses sociétés traditionnelles, notamment amérindiennes. Et pourtant, un véritable sursaut se produit. Très vite, les Inuits apprennent à revendiquer des droits sur leurs territoires, à défendre leurs intérêts et à négocier des accords avec les gouvernements de leurs pays de tutelle. Dès les années soixante-dix, les Inuits signent des accords pour réglementer l’exploitation des ressources, notamment hydroélectriques et pétrolières. En 1977, ils créent la Conférence circumpolaire inuit afin de promouvoir leurs droits et leurs intérêts à l’échelle internationale et d’assurer la protection de l’Arctique. En 1979, ils obtiennent une autonomie presque totale du Groenland vis-à-vis du Danemark.

Puis en 1999, vient leur succès le plus spectaculaire : la création dans le Grand Nord canadien du Nunavut (« Notre Terre » en langue inuit), un territoire grand comme quatre fois la France, où 85 % des 29 000 habitants sont Inuits. « Le gouvernement du Nunavut est un gouvernement public. Il dispose des mêmes institutions que les autres territoires et provinces au Canada. Chacun peut prétendre y vivre et y travailler comme partout ailleurs dans le pays. Très ouverts au monde extérieur, ils ont adopté Internet, y voyant le moyen de rester nomades », explique Michèle Therrien, chercheuse à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).

Bien sûr, tout n’est pas rose autour du pôle Nord ! D’énormes difficultés s’élèvent dans ces sociétés en devenir, alcoolisme, violence, suicides, et depuis peu, de graves problèmes liés au réchauffement climatique : gibier désorienté par la perturbation des cycles saisonniers, banquise de plus en plus fragile qui cède parfois sous le poids des motoneiges, sols marécageux là où le pergélisol a fondu et où il est difficile de circuler. Sans parler de la dramatique situation des Inuits de Sibérie orientale, que l’État soviétique s’est employé à faire disparaître. Néanmoins, l’extraordinaire faculté des Inuits à conjuguer ouverture sur le monde et défense d’une culture, d’une terre et d’un environnement est porteuse d’un véritable espoir pour toutes les sociétés traditionnelles.

S.E.

Contacts :

> Joëlle Robert-Lamblin, jrl@ivry.cnrs.fr

> Michèle Therrien, michelle.therrien@wanadoo.fr

Une bibliothèque de glace

Mais ces données sur l’évolution du climat actuel ne sont pas suffisantes pour prévoir quelle sera l’ampleur du changement climatique en cours. Pour cela, les chercheurs doivent aussi se pencher sur le passé. Une histoire préservée notamment dans les glaces des calottes polaires qui archivent depuis des centaines de milliers d’années un bon nombre de paramètres climatiques.

Pour accéder à ces données, la communauté scientifique internationale s’est réunie autour de très gros projets : des forages réalisés en Antarctique et au Groenland. L’exemple le plus éclatant en est le programme européen European Project for Ice Coring in Antarctica (Epica), qui a permis d’extraire de l’Antarctique de l’Est, à la base française du Dôme C, une carotte de glace de 3 kilomètres de long, véritable livre d’histoire du climat de ces derniers 800 000 ans10. Une période deux fois plus longue que celle du précédent record, la carotte de Vostok extraite dans le cadre d’une collaboration franco-russe.

Mais que trouve-t-on au juste dans ces carottes ? Les bulles d’air qui restent prisonnières des glaces contiennent une foule d’informations, comme la composition de l’atmosphère aux différentes époques successives, et notamment la teneur en gaz à effet de serre, CO2, méthane, dioxyde d’azote… On y trouve les températures régnant au-dessus de l’Antarctique et du Groenland grâce à la composition isotopique de la glace. Celle-ci contient aussi des poussières, des aérosols, du pollen qui témoignent à la fois des vents qui dominaient dans le passé et de l’aridité des continents, étant donné que la sécheresse favorise la présence de poussières dans l’atmosphère. Ce n’est pas tout. « Nous avons d’autres marqueurs importants, comme le béryllium 10, qui nous renseigne sur l’activité solaire et la force du champ magnétique terrestre, le rapport isotopique de l’oxygène contenu dans les bulles d’air, qui donne des indications sur l’activité biologique et le niveau de la mer, et les cendres volcaniques, qui nous éclairent sur l’impact que peuvent avoir sur le climat les éruptions volcaniques et nous servent de point de repère pour relier entre elles les différentes carottes », récapitule Frédéric Parrenin, chercheur au LGGE. Tous ces ingrédients permettent aux paléoclimatologues de reconstruire avec précision l’histoire du climat.

Les chercheurs commencent à peine à analyser les glaces de la carotte d’Epica, mais les résultats préliminaires sont déjà passionnants. On sait désormais que la concentration actuelle de CO2 et de méthane de l’atmosphère dépasse très largement tous les niveaux observés au cours des 800 000 dernières années. Vingt-sept pour cent de plus pour le CO2 et 230 pour cent de plus pour le méthane, autre gaz à effet de serre produit en quantité par l’élevage et l’agriculture. Mais il y a plus : « Les glaces d’Epica ont démontré que la corrélation entre une température globale élevée et une forte concentration des gaz à effet de serre ne s’est jamais démentie au cours de cette longue période », explique Dominique Raynaud, chercheur au LGGE.

Le Groenland a connu lui aussi d’importants forages, comme celui de North Grip, qui a permis d’extraire plus de cent mille ans d’archives glaciaires, avec une résolution très faible de l’ordre de la décennie. « Dans cette carotte, nous voyons clairement des variations du climat extraordinairement brutales, caractérisées par une augmentation des températures en quelques décennies survenues lors des périodes glaciaires. Elles ont pu atteindre 10 à 15 degrés au Groenland. Ce sont les événements dits de Dansgaard-Oeschger », relate Dominique Raynaud. Ces mystérieuses sautes d’humeur climatiques sont suivies de refroidissements plus lents, sur quelques centaines d’années. Elles se seraient produites une vingtaine de fois lors de la dernière période glaciaire – qui a débuté il y a 115 000 ans et s’est achevée il y a 11 000 ans –, et trouveraient leur écho très loin au sud. Elles demeurent en effet lisibles dans les glaces de l’Antarctique, notamment dans celles de la carotte d’Epica. « Les épisodes d’augmentation des températures au Groenland sont répercutés par une perte de chaleur en Antarctique et vice versa »11, explique Valérie Masson-Delmotte, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE)12. Un jeu de vases communicants qui illustrerait « le rôle joué par les courants marins dans le transport de chaleur entre le Nord et le Sud ». D’où l’intérêt de mettre en relation les données recueillies à la fois au Nord et au Sud et de pratiquer des forages dans les deux hémisphères. Lors de cette quatrième API, les chercheurs étudieront d’ailleurs de nouveaux projets de forage, dans l’espoir de franchir la barre du million d’années d’archives glaciaires.

Sebastián Escalón

Comment va la couche d’ozone ?

S.E

1. Service CNRS / Université Paris-VI / Université Versailles St-Quentin.

Contact : Christine David, christine.david@aero.jussieu.fr

1. Notons que les 60 ou 80 pour cent restants sont dus à la dilatation des eaux provoquée par l’augmentation de températures.

2. Vêlage : fragmentation d’une masse de glace.

3. Laboratoire CNRS / Université Toulouse-III / Cnes / IRD.

4. Laboratoire CNRS / Université Grenoble-I.

5. Laboratoire CNRS / Université Clermont-Ferrand-II / Université de Limoges.

6. Laboratoire CNRS / Université de Besançon / Université de Dijon.

7. Laboratoire CNRS / Université Rennes-I.

8. Lire Le journal du CNRS, n° 200, septembre 2006, p. 12.

9. Laboratoire CNRS / Université Paris-VI / MNHN / IRD.

10. Lire le communiqué : www2.cnrs.fr/presse/communique/489.htm?print=1

11. In Le monde du 10 novembre 2006.

12. Laboratoire CNRS / CEA / Université Versailles St-Quentin.

| CONTACT > Frédérique Remy frederique.remy@notos.cst.cnes.fr > Gerhard Krinner gerhard@lgge.obs.ujf-grenoble.fr > Marie-Françoise André m-francoise.andre@univ-bpclermont.fr > Madeleine Griselin madeleine.griselin@univ-fcomte.fr > David Grémillet david@c-strasbourg.fr > Marc Lebouvier marc.lebouvier@univ-rennes1.fr > Yves Frenot yves.frenot@ipev.fr > Jean-Claude Gascard jean-claude.gascard@lodyc.jussieu.fr > Frédéric Parrenin parrenin@lgge.obs.ujf-grenoble.fr > Dominique Raynaud raynaud@lgge.obs.ujf-grenoble.fr > Valérie Masson-Delmotte valerie.masson@cea.fr |