Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont calculées grâce à un outil comptable, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), utilisé dans la plupart des travaux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce décryptage analyse les pistes d’amélioration de cet indicateur afin de mieux tenir compte des spécificités des différents GES dans leur contribution au réchauffement climatique, notamment le méthane.

Ce décryptage a été rédigé par Christian de Perthuis, Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine-PSL, Christian Couturier, Directeur général de Solagro, et Sophie Szopa, Directrice de recherche du CEA, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL – Université Paris-Saclay)

Ce décryptage a pour objectif d’approfondir la question de l’instrument de mesure des effets du méthane sur le climat, et constitue un signal d’alerte sur ce sujet.

Face à des résultats insuffisants en matière de politique écologique, il peut être tentant de vouloir modifier l’indicateur de référence et ainsi de « casser le thermomètre ». C’est ce qui est en train de se passer en matière de pesticides à la suite des manifestations du monde agricole.

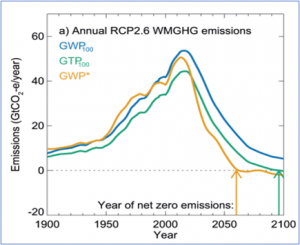

Cette même tentation pourrait exister également pour le méthane, qui donne lieu lui aussi à des tentatives de remise en cause. Pour pouvoir comparer et additionner les émissions des différents gaz à effet de serre (GES), la communauté internationale s’appuie sur un paramètre qui ramène tous les gaz à un « équivalent-CO2 ». Mais des voix s’élèvent pour proposer d’autres « métriques » qui, selon elles, autoriseraient à alléger l’effort de réduction des émissions pour atteindre la « neutralité » climatique. Le présent décryptage démontre que, malgré certaines utilisations possibles, celles-ci ne peuvent pas jouer le même rôle dans les inventaires, décisions et programmes d’action.

Ce texte s’inscrit dans toute une série de travaux de La Fabrique Écologique autour du méthane :

– un premier décryptage rédigé par Benjamin Dessus et Bernard Laponche1, plaidant pour une politique beaucoup plus active de diminution des émissions de ce gaz ;

– un deuxième rédigé par Christian Couturier et François Demarcq2 soulignant l’importance majeure de la réduction des émissions de méthane, renforcée par la durée de vie limitée de ce gaz dans l’atmosphère terrestre, et appelant à une action rapide et ordonnée dans notre pays dont les émissions « territoriales » proviennent essentiellement de l’élevage des ruminants ;

– et enfin une note sur « Les prairies et l’élevage des ruminants au cœur de la transition agricole et alimentaire » (octobre 2022) examinant notamment les enjeux liés au climat, à la biodiversité et à la santé publique pour proposer une vision et des propositions pour l’avenir de l’élevage des ruminants dans notre pays.

Le lecteur pourra aussi se reporter à tous ces travaux.

Résumé

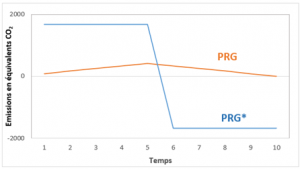

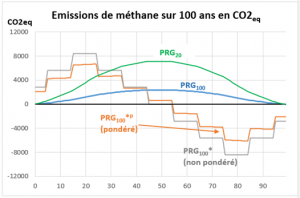

Pour comptabiliser les émissions et construire des stratégies de réduction, il est apparu nécessaire de disposer d’un équivalent entre tous les gaz à effet de serre (GES). Le pouvoir de réchauffement global (PRG), qui permet de calculer un équivalent-CO2, est la métrique choisie au niveau international et utilisée dans tous les accords. Elle intègre les effets de ces gaz, en général sur 100 ans, mais ne reflète qu’imparfaitement les dynamiques différentes entre gaz à vie très longue comme le CO2 (plusieurs siècles) et le méthane, dont le pouvoir de réchauffement est très élevé mais qui disparaît dans l’atmosphère en quelques dizaines d’années.

Source : IPCC, Global Warming of 1,5°C, Special Report, 2019, P68.

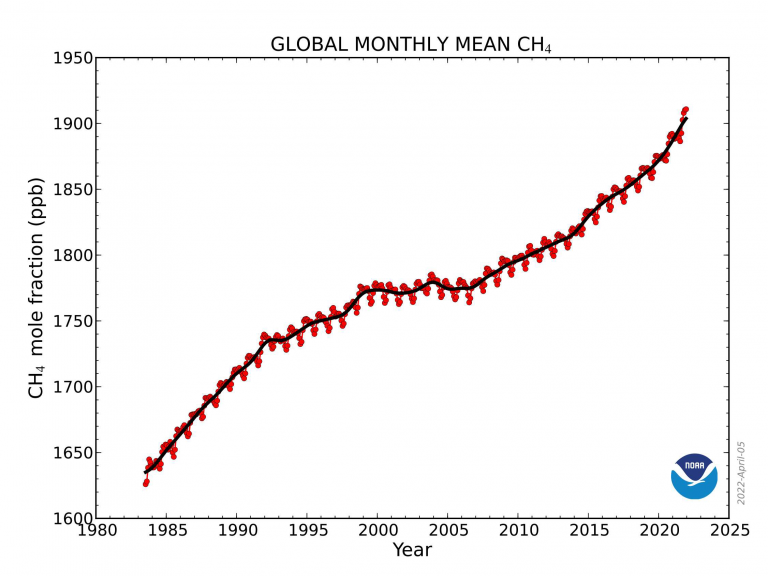

D’autres métriques ont été proposées. Ce décryptage les examine et analyse les enjeux associés à leurs utilisations éventuelles, en complément ou en substitution au PRG. Cette problématique est cruciale, car des choix effectués découlent les décisions politiques concernant les trajectoires de réduction des émissions, dans un contexte de croissance rapide de la teneur moyenne en méthane de l’atmosphère terrestre.

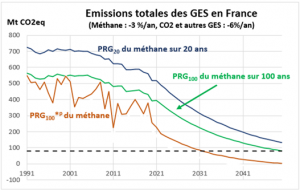

Source : auteurs

Les métriques alternatives proposées ne reflètent pas les caractéristiques intrinsèques du méthane vis-à-vis de son pouvoir réchauffant mais sont conçues pour tester l’effet de trajectoires contrastées. Elles peuvent s’avérer utiles à ce titre mais souffrent toutefois de fortes limitations : mémoire courte (déconnexion des « responsabilités historiques »), utilisations non fondées à l’échelle d’un seul pays ou secteur, etc. Ce décryptage montrent qu’elles ne peuvent donc pas jouer le même rôle que le PRG dans les inventaires, décisions et programmes d’action. Il recommande plutôt de continuer à perfectionner le calcul et l’utilisation du PRG pour la conduite de politiques ambitieuses.

Source : simulation des auteurs (avec les PRG calculés dans le 5ème rapport d’évaluation du GIEC)

Introduction

On ne peut pas additionner des choux et des carottes, avons-nous appris à l’école élémentaire. De même, on ne peut pas additionner les tonnes de CO2 et les tonnes de méthane, les deux principaux gaz à effet de serre rejetés par l’activité humaine. Si on veut mesurer leurs contributions respectives au réchauffement global, on doit les convertir dans une unité commune.

La méthode standard, adoptée par la convention cadre de 1992 sur le climat, consiste à utiliser le « pouvoir de réchauffement global » sur 100 ans (PRG100) calculé et publié dans les rapports du GIEC. Comme toute convention comptable, cette méthode simplifie une réalité bien plus complexe.

A la suite de l’adoption de l’Accord de Paris, la COP de Katowice a précisé en 2018 que cette métrique standard doit être utilisée pour confectionner les inventaires d’émission de gaz à effet de serre (GES) permettant d’établir et de rendre compte des objectifs d’atténuation de chaque pays. Elle ajoute qu’il est possible, le cas échéant, de compléter ces informations à l’aide d’autres métriques issues des travaux du GIEC3.

Au-delà de la confection des inventaires, la métrique du PRG est utilisée de multiples façons dans l’action climatique. Elle est à la base des calculs d’empreintes carbone mesurant l’impact climatique des différents biens et services. Elle permet également de mettre au point des instruments tarifaires pour donner une valeur économique aux externalités climatiques du méthane.

Dans ce contexte, certains acteurs se sont exprimés en faveur d’utilisation de métriques alternatives pour mieux tenir compte des spécificités du méthane dans sa contribution au réchauffement du climat. Sur la période récente, une proposition a particulièrement retenu l’attention, en particulier pour le secteur de l’élevage des ruminants4 et 5: celle d’appliquer le PRG du méthane, non plus au montant absolu de ses émissions, mais à leur variation en utilisant un indicateur dénommé PRG*.

Cette note examine les principales méthodes mentionnées dans les travaux du GIEC pour calculer les équivalences climatiques du méthane et du CO2. Elle passe ensuite en revue leurs implications pour la conduite des politiques climatiques. Elle préconise enfin de maintenir la métrique actuelle tout en l’améliorant à mesure des progrès des connaissances scientifiques.

Sommaire

I – Les données du problème : le méthane réchauffe plus fort mais moins longtemps

II – La métrique du PRG et ses utilisations en matière d’action climatique

III – Les méthodes alternatives de conversion du méthane en équivalent-CO2

VI – Retour au réel : le PRG* indicateur frappé d’amnésie

VII – Du bon usage du concept de « neutralité »

VIII – Ne pas changer de thermomètre Conclusion : améliorer la métrique actuelle pour accélérer l’action

Messages clés

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) permet de calculer un équivalent-CO2 à tous les gaz à effet de serre et est utilisé dans tous les accords internationaux. Il intègre les effets de ces gaz, en général sur 100 ans, mais ne reflète qu’imparfaitement les dynamiques différentes entre gaz à vie très longue comme le CO2 (plusieurs siècles) et le méthane, dont le pouvoir de réchauffement est très élevé mais qui disparaît dans l’atmosphère en quelques dizaines d’années.

Source des données : CITEPA, inventaire national

D’autres métriques ont été proposées, qui visent à caractériser les effets des variations des émissions. Mais elles ne peuvent pas jouer le même rôle que le PRG dans les inventaires, décisions et programmes

d’action, dans un contexte de croissance rapide de la teneur moyenne en méthane de l’atmosphère terrestre. Mieux vaudrait donc continuer à perfectionner le calcul et l’utilisation du PRG pour la conduite de

politiques ambitieuses.

Conclusion : améliorer la métrique actuelle pour accélérer l’action

Du fait de la courte durée de séjour du méthane dans l’atmosphère et de son intensité radiative élevée, il n’est pas possible d’avoir une équivalence climatique totale entre méthane et CO2. Comme le soulignent les travaux de recherche s’étant penchés sur la question, il n’y a pas de solution idéale pour opérer cette conversion des deux gaz en unité commune.

Une voie pour faire face à cette difficulté serait d’utiliser plusieurs métriques, par exemple suivant les horizons temporels visés ou l’historique des émissions passées. Si la pluralité des indicateurs est nécessaire pour la compréhension des mécanismes physiques, elle ne répond pas aux besoins de l’action climatique qui exige d’aligner les engagements des États et les comportements des acteurs grâce à une métrique unique. Comme dans l’économie des flux monétaires, la coexistence de deux métriques ou de deux monnaies serait très contreproductive.

Le meilleur des compromis possibles nous semble de conserver la métrique traditionnelle du PRG100 permettant d’aligner les stratégies d’atténuation des acteurs, tout en l’améliorant au gré des progrès de la connaissance scientifique. Sous cet angle, un apport utile sera d’intégrer les apports du 6ème rapport d’évaluation du GIEC qui distingue le PRG du méthane d’origine biogénique de celui rejeté par l’industrie des énergies fossiles.

Cette distinction permet de mieux positionner le secteur agricole, premier émetteur de méthane, dans les stratégies d’atténuation6. De par son caractère biogénique, les émissions de ce secteur devraient être comptabilisées avec un PRG100 légèrement plus faible que celui utilisé pour l’industrie des fossiles. Par ailleurs, les scénarios de stabilisation de la température à terme sont compatibles avec le maintien d’émissions résiduelles d’origine agricole à un niveau nettement plus bas que celles de la période récente. En revanche, l’utilisation du PRG* pour suggérer l’existence d’une neutralité atteinte sitôt que les rejets de méthane se stabilisent n’a pas de justification sérieuse au plan scientifique.

Pour renforcer l’action d’atténuation, il conviendrait également d’améliorer la qualité et la fiabilité des inventaires nationaux de GES qui constituent l’infrastructure sur laquelle repose l’établissement et le suivi des politiques d’atténuation. Pour les rejets de méthane d’origine fossile, les progrès de l’imagerie satellitaire suggèrent que les inventaires nationaux sont fortement sous-estimés7 et 8. Les émissions de méthane provenant de l’agriculture et de la gestion des déchets sont dans de nombreux pays calculés à partir de coefficients forfaitaires (méthodologie dite « Tier 1 ») qui simplifient la réalité. Pour mieux guider les actions de réduction, il conviendrait d’encourager la mise en œuvre de méthodes plus fines de calcul, documentées dans les guides méthodologiques du GIEC, mais encore trop rarement utilisées car demandant plus de moyens.

Autre voie prometteuse : la confection de budgets méthane associés aux budgets carbone calculés par le GIEC qui sont devenus des outils largement utilisés pour orienter l’action climatique. Le calcul des budgets méthane pose cependant de grandes difficultés méthodologiques du fait de la difficulté à caractériser les flux d’émission naturels et anthropiques9. Ainsi, sur la période récente, l’augmentation rapide du stock atmosphérique de méthane ne s’explique pas par les émissions anthropiques calculées dans les inventaires (annexe 4).

La comptabilisation du méthane repose sur le calcul de ses émissions et la métrique utilisée pour le convertir en équivalents CO2. Pour l’améliorer, l’urgent n’est pas de changer le thermomètre existant, mais de continuer à le perfectionner en fonction de l’évolution des connaissances.

Lire aussi :

- « Climat : omerta sur le méthane », janvier 2017 ↩︎

- « L’urgence de réduire les émissions de méthane – Focus sur l’élevage », novembre 2022 ↩︎

- FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2,, Decision 18/CMA.1, P.25 : https://unfccc.int/resource/tet/0/00mpg.pdf ↩︎

- Caspar L Donnison and Donal Murphy-Bokern 2024, Are climate neutrality claims in the livestock sector too good to be true? Environ. Res. Lett. 19 011001DOI 10.1088/1748-9326/ad0f75. ↩︎

- GWP* More Useful in Measuring Warming Cause by Livestock Methane Emissions, CLEAR center, UC-Davis, January 2023. ↩︎

- FAO. 2023. Methane emissions in livestock and rice systems – Sources, quantification, mitigation and metrics. Rome : https://doi.org/10.4060/cc7607en ↩︎

- T. Lauvaux et ali. Global assessment of oil and gas methane ultra-emitters, SCIENCE, 3 Feb 2022,Vol 375, Issue 6580 ,pp. 557-561 : DOI: 10.1126/science.abj4351 ↩︎

- https://www.cnrs.fr/fr/presse/des-emissions-massives-de-methane-par-lindustrie-petroliere-et-gaziere-detectees-depuis ↩︎

- Saunois, M. & ali., The Global Methane Budget 2000–2017, Earth Syst. Sci. Data, 12, 1561–1623, https://doi.org/10.5194/essd-12-1561-2020, 2020. ↩︎