Le projet « Entre Deux Eaux » est à l’initiative de deux diplômés de l’Ecole supérieure de commerce de Lille (ESC lille), option management de projet, Emeline HASSENFORDER et Benjamin NOURY. « Entre Deux Eaux » est un projet de recherche itinérant au service de l’eau. Afin d’aider les porteurs de projets futurs, Emeline et Benjamin souhaitent analyser les projets de coopération transfrontalière existant dans 11 bassins hydrographiques qu’ils ont préalablement identifiés. Cette analyse leur permettra de comprendre pourquoi ces projets ont réussi ou échoué, quels ont été les obstacles et les risques à leur développement et, finalement, quelles leçons en tirer pour les projets à venir. Dans un deuxième temps, faire prendre conscience au grand public, par l’intermédiaire d’un livre présenté sous forme de carnet de voyage, de l’importance de coopérer autour des ressources en eau : économiser l’eau domestique est une chose, mais accepter que des centaines de migrants climatiques arrivent dans les pays développés parce qu’ils sont victimes de sécheresse ou d’inondation est une problématique d’une autre ampleur. Une prise de conscience facilitée par les témoignages et découvertes de ce voyage Entre Deux Eaux …

Cela fait maintenant 1 mois et demi que nous sommes partis sur la route des grands projets hydropolitiques. Nous sommes arrivés à Istanbul et avons terminé nos interviews sur le Danube. Une belle aventure… Certaines de nos rencontres ont été marquantes, et la bonté et la gentillesse gratuite des personnes sur notre chemin absolument incroyable. Il y a eu cette femme, Eva, de Bratislava, qui, après nous avoir reçus en RDV nous a emmené au marché de Noël pour nous faire goûter toutes les spécialités slovaques ; et cet homme, un turc, pas plus tard qu’hier, assis à côté de nous au café qui nous a offert les « iki çay, teşekkürler » que nous avions péniblement baragouiné en turc ; sans parler de toutes les personnes qui nous ont reçus sur leurs sofas, dans un lit ou juste par terre en couchsurfing (www.couchsurfing.com) Je voudrais donc dédier cette première newsletter à toutes ces personnes, dont la gentillesse a éclairé notre route, et à toutes les autres, qui se seront reconnues.Le Danube, fleuve le plus international…

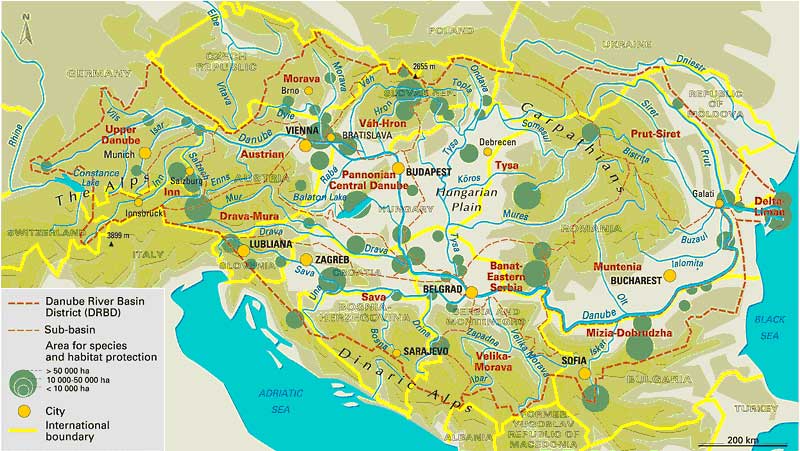

C’est effectivement le fleuve qui traverse le plus grand nombre de pays : 18 au total se partagent le bassin du Danube (voir la carte). Deux sont en constante discussion : le Monténégro et le Kosovo qui en font partie géographiquement mais dont l’appartenance en tant qu’entité à la commission dépendra de leur reconnaissance internationale. Pas besoin d’avoir un accès direct au fleuve pour appartenir au bassin : certains pays sont traversés par ses affluents, comme la République Tchèque, la Bosnie ou la Croatie. Nous avions choisi de commencer par un succès, puisque le Danube est un des meilleurs exemples de coopération transfrontalière autour de l’eau au monde. Quels sont les paramètres qui déterminent cette coopération ?

C’est effectivement le fleuve qui traverse le plus grand nombre de pays : 18 au total se partagent le bassin du Danube (voir la carte). Deux sont en constante discussion : le Monténégro et le Kosovo qui en font partie géographiquement mais dont l’appartenance en tant qu’entité à la commission dépendra de leur reconnaissance internationale. Pas besoin d’avoir un accès direct au fleuve pour appartenir au bassin : certains pays sont traversés par ses affluents, comme la République Tchèque, la Bosnie ou la Croatie. Nous avions choisi de commencer par un succès, puisque le Danube est un des meilleurs exemples de coopération transfrontalière autour de l’eau au monde. Quels sont les paramètres qui déterminent cette coopération ?

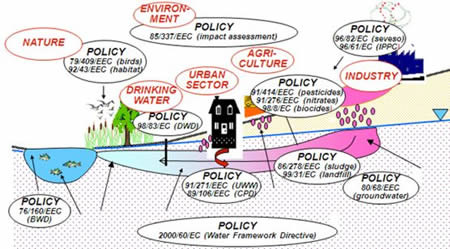

L’argument qui est ressorti le plus souvent lors de nos interviews est : l’Union Européenne. Même si tous les pays du Danube n’en font pas encore partie (Serbie, Bosnie, Croatie, Ukraine, Moldavie, Albanie, Macédoine), tous ou presque souhaitent se mettre sur la voie de l’accession à plus ou moins long terme. Et pour montrer leur bonne foi, quoi de mieux que d’appliquer les directives européennes dans des champs que même les pays membres ont de grandes difficultés à implanter ? L’UE est une ombrelle institutionnelle pour le bassin du Danube puisqu’elle a le pouvoir d’imposer les directives et régulations aux pays. C’est le cas par exemple de la Directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, imposant aux pays le retraitement des eaux usées urbaines et industrielles.

L’argument qui est ressorti le plus souvent lors de nos interviews est : l’Union Européenne. Même si tous les pays du Danube n’en font pas encore partie (Serbie, Bosnie, Croatie, Ukraine, Moldavie, Albanie, Macédoine), tous ou presque souhaitent se mettre sur la voie de l’accession à plus ou moins long terme. Et pour montrer leur bonne foi, quoi de mieux que d’appliquer les directives européennes dans des champs que même les pays membres ont de grandes difficultés à implanter ? L’UE est une ombrelle institutionnelle pour le bassin du Danube puisqu’elle a le pouvoir d’imposer les directives et régulations aux pays. C’est le cas par exemple de la Directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, imposant aux pays le retraitement des eaux usées urbaines et industrielles.

En deuxième lieu, l’histoire a également fait son œuvre. La coopération sur le Danube a commencé il y a de nombreuses années déjà. Deux commissions de bassin s’occupent en réalité de la gestion de ses eaux : la « Danube Commission » (www.danubecom-intern.org) qui gère les activités liées à la navigation et l’ « International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) » (www.icpdr.org) qui s’occupe des aspects environnementaux et de management de la ressource. Ces deux commissions chapeautent la mise en place de projets de coopération transfrontalière, chacune dans leur domaine. Tous les bassins n’ont pas de structure de la sorte, et cela représente un frein énorme dans de nombreux domaines tels que l’échange de données, la standardisation des analyses ou la communication entre acteurs. Nous nous attarderons principalement sur l’ICPDR, qui est la commission compétente pour notre domaine d’étude.

Petit Historique de la coopération sur le Danube :

1815 : Traité de Vienne pour la liberté de transport sur le Danube et le Rhin,

1856 : Traité de Paris qui met fin à la Guerre de Crimée et établit la 1ère commission du Danube qui ne gère cependant la navigation que sur la partie inférieure du fleuve,

1948 : Convention de Belgrade qui institue la Commission du Danube,

1954 : Entrée en vigueur de la Commission du Danube,

1994 : Convention de Sofia, établissant l’ICPDR et la « Danube River Protection Convention (DRPC) »,

1998 : Entrée en vigueur de l’ICPDR,

2000 : Water Framework Directive européenne

Le fait de posséder un tel cadre institutionnel permet aux pays riverains du Danube de lever d’importants financements d’organisations internationales (GEF, UNDP, Banque Mondiale….) ou de donneurs bilatéraux (Suède, Norvège, Canada, Commission Européenne …). Cet apport financier a été un tremplin à la coopération autour de l’eau dans la région puisqu’il a permis à de nombreux pays de participer aux réunions annuelles et d’experts de l’ICPDR alors que ceux-ci n’en avaient pas les moyens. Pour le projet DRP que nous avons étudié par exemple, le GEF a financé les déplacements des participants serbes, afin que ceux-ci puissent assister aux conférences et meetings. Les pays du Danube ont véritablement compris que la coopération ne pouvait être que bénéfique et qu’ils avaient un enjeu commun à partager leur ressource.

En deuxième lieu, l’histoire a également fait son œuvre. La coopération sur le Danube a commencé il y a de nombreuses années déjà. Deux commissions de bassin s’occupent en réalité de la gestion de ses eaux : la « Danube Commission » (www.danubecom-intern.org) qui gère les activités liées à la navigation et l’ « International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) » (www.icpdr.org) qui s’occupe des aspects environnementaux et de management de la ressource. Ces deux commissions chapeautent la mise en place de projets de coopération transfrontalière, chacune dans leur domaine. Tous les bassins n’ont pas de structure de la sorte, et cela représente un frein énorme dans de nombreux domaines tels que l’échange de données, la standardisation des analyses ou la communication entre acteurs. Nous nous attarderons principalement sur l’ICPDR, qui est la commission compétente pour notre domaine d’étude.

Petit Historique de la coopération sur le Danube :

1815 : Traité de Vienne pour la liberté de transport sur le Danube et le Rhin,

1856 : Traité de Paris qui met fin à la Guerre de Crimée et établit la 1ère commission du Danube qui ne gère cependant la navigation que sur la partie inférieure du fleuve,

1948 : Convention de Belgrade qui institue la Commission du Danube,

1954 : Entrée en vigueur de la Commission du Danube,

1994 : Convention de Sofia, établissant l’ICPDR et la « Danube River Protection Convention (DRPC) »,

1998 : Entrée en vigueur de l’ICPDR,

2000 : Water Framework Directive européenne

Le fait de posséder un tel cadre institutionnel permet aux pays riverains du Danube de lever d’importants financements d’organisations internationales (GEF, UNDP, Banque Mondiale….) ou de donneurs bilatéraux (Suède, Norvège, Canada, Commission Européenne …). Cet apport financier a été un tremplin à la coopération autour de l’eau dans la région puisqu’il a permis à de nombreux pays de participer aux réunions annuelles et d’experts de l’ICPDR alors que ceux-ci n’en avaient pas les moyens. Pour le projet DRP que nous avons étudié par exemple, le GEF a financé les déplacements des participants serbes, afin que ceux-ci puissent assister aux conférences et meetings. Les pays du Danube ont véritablement compris que la coopération ne pouvait être que bénéfique et qu’ils avaient un enjeu commun à partager leur ressource.

Ce que nous avons pu observer sur le Danube…

Le projet que nous avons sélectionné est appelé Danube Regional Project (DRP). Ce projet quinquennal (2002-2007) avait pour principal objectif de réduire la pollution par les nutriments dans le fleuve ainsi que de renforcer les capacités de l’ICPDR. Il a été une grande réussite, puisque le niveau de nutriments a diminué et nombre de bonnes pratiques ont été mises en place. Il faut surtout noter que les 18 pays composant le bassin y ont participé, et mener un projet d’une telle ampleur n’aurait peut-être pas été possible dans un autre domaine que celui de l’environnement, où les acteurs concernés sont généralement d’accord sur un enjeu commun. (www.undp-drp.org) Au niveau des populations, peu de gens se sentent malheureusement concernés par la propreté ou le partage des eaux. Il est vrai que lorsque les parisiens se baladent sur les bords de Seine, peu d’entre eux se demandent si les eaux usées qu’ils ont rejetées le matin même sont en train de défiler sous leurs yeux. Et pourtant… Le long du Danube, peu de pays sont aux normes européennes concernant le rejet des eaux usées urbaines et industrielles. Ainsi, à Budapest (voir vidéo), nous pouvons observer le long des rives des énormes bouches d’égouts se jetant directement dans le fleuve. Tandis qu’à quelques centaines de kilomètres en contrebas, nous retrouverons des plages où les gens se baignent (cf. Sous les ponts de Novi Sad…). Comment le savoir, puisque ce qui se passe en amont est en dehors de leurs frontières ? C’est là tout l’intérêt de mettre en place des actions communes, tant au niveau Ministériel qu’au niveau des populations. Depuis 5 ans, l’ICPDR a ainsi créé le « Danube Day » (www.danubeday.org) tous les ans, le 29 juin, des concerts, activités éducatives et expositions ont lieu dans tous les pays du Danube, afin que les populations célèbrent ensemble leur ressource commune. Il faut dire qu’avant d’en arriver là, les habitants du bassin du Danube en ont vu de belles : scissions (Tchécoslovaquie), guerre (Yougoslavie), régime totalitaire (Ceausescu en Roumanie)… En France, notre génération a tendance à oublier la chance que nous avons de n’avoir pas connu la guerre. Ces personnes que nous avons rencontrées, qui avaient à peine 20 ans comme Branislav et Ivana en Serbie, ont dû se cacher pour éviter les bombardements qui visaient à détruire les ponts ou les usines de traitement des eaux de leurs villes. Car, comme c’est souvent le cas, les populations subissent les conséquences des dégradations mais ne perçoivent pas nécessairement les bénéfices des projets mis en place. Nombre de projets de coopération transfrontalière, de par leur nature politique, n’arrivent pas à toucher les populations directement. Lorsque l’on part du niveau supranational, et que l’on descend l’échelle géographique, il faut une myriade d’intermédiaires avant de toucher les individus. Et plus ces intermédiaires sont nombreux, plus il est difficile de les gérer et de mesurer l’impact de leur action. Au niveau du Danube par exemple, la majorité des documents n’est pas traduite en langue locale. Or, très peu de managers de l’eau, et encore moins d’agriculteurs parlent l’anglais. Ils ne profitent donc pas des conclusions des rapports qu’ils ont pourtant participé à rédiger. Malgré ces quelques critiques, cette descente du Danube est une belle leçon de coopération, et nous espérons que vous l’aurez appréciée autant que nous. N’hésitez-pas à nous faire parvenir vos commentaires par email ou via notre site internet. Notre prochaine étape, du Tigre et de l’Euphrate, sera moins facile, car nous commençons à ressentir la barrière de la langue, et les enjeux de l’eau au Moyen-Orient sont autrement plus pimentés et conflictuels. Lors de notre prochaine newsletter (mi-février), nous verrons comment la Syrie, pourtant en aval, a réussi à négocier un accord bilatéral avec sa voisine turque. Nous nous rendrons dans la région du GAP (Grand Projet Anatolien de développement de 22 barrages et 19 usines hydroélectriques) afin de constater de nos propres yeux les résultats de cette immense entreprise. Vous pouvez d’ores et déjà voir les premières photos et vidéos de la zone en cliquant sur le lien suivant http://entre2o.free.fr En attendant, Bonne Année !