Souvent, imaginer faire du vélo est associé, en milieu urbain, aux artères des métropoles pour se rendre au travail, faire ses courses, rentrer à son domicile le soir. Pourtant, pendant longtemps, la bicyclette était la petite reine de nos campagnes, bien plus que celle des villes. Et aujourd’hui, les territoires ruraux, où 80 % des trajets sont effectués en voiture, disposent d’un fort potentiel cyclable. Partout sur le territoire, miser sur les mobilités douces pourrait entraîner de nombreux bienfaits. Une étude montre ainsi que la généralisation du vélo permettrait d’éviter 19 000 décès d’ici à 2035.

La réalité diverse du vélo à la campagne, derrière les clichés de grands sportifs ou de néo-ruraux militants

Alice Peycheraud, Université Lumière Lyon 2

Jadis omniprésent dans la ruralité, le vélo hors la ville a du mal à s’implanter dans nos imaginaires. Qui sont donc les cyclistes des routes de campagne ? Pas seulement des sportifs ou des néo-ruraux montre une nouvelle recherche, qui pointe également le fort potentiel cyclable de nos campagnes.

Mais qui sont donc les cyclistes s’aventurant sur les routes de campagne ? Les forçats du Tour de France, évidemment ! Et les touristes, de plus en plus nombreux à sillonner les véloroutes. Ces images s’imposent instantanément. Mais lorsque l’on pense aux déplacements du quotidien, l’imaginaire se grippe.

Y a-t-il seulement des cyclistes « de tous les jours » dans le rural, en dehors de stakhanovistes de la petite reine ou de militants convaincus ?

Une pratique rurale longtemps en perte de vitesse

Pédaler dans les territoires ruraux n’est certes pas une évidence. Le vélo était pourtant omniprésent dans les villages jusque dans les années 1970. Depuis, sa présence n’a fait que s’étioler. S’il est difficile d’obtenir des données aussi précises que pour les métropoles, les chiffres généraux sur la fréquentation vélo tendent à montrer que la dynamique peine à s’inverser.

Alors qu’en ville, le vélo, pratique et rapide, représente un avantage comparatif vis-à-vis de la voiture, les contraintes rencontrées dans les territoires ruraux semblent barrer la voie à la bicyclette.

Le territoire y est en effet organisé par et pour la voiture : non seulement les ruraux parcourent au quotidien des distances deux fois plus importantes qu’en ville, mais les routes comme l’urbanisme des bourgs sont pensés pour l’automobile. De fait, 80 % des déplacements s’y effectuent en voiture.

Les ruraux sont ainsi pris en étau par un modèle fondé sur l’automobile, à la fois préjudiciable écologiquement et excluant socialement, mais nécessaire pour pouvoir habiter ces territoires.

Près de la moitié des trajets font moins de 5 km

Pourtant, il existe un potentiel cyclable dans le rural, où près de la moitié des trajets concernent des distances de moins de 5 km. De fait, les observations et la soixantaine d’entretiens menés dans trois territoires ruraux, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l’Ardèche, dans le cadre de ma thèse de géographie, montrent qu’il y a bel et bien des cyclistes dans le rural, utilisant leur vélo pour aller au travail, faire les courses ou tout autre activité du quotidien.

Croisés sur les marchés, dans les cafés ou dans des associations pro-vélo, les profils rencontrés sont variés : autant d’hommes que de femmes, des retraités, des cadres comme des employés. Se pencher sur leurs pratiques et sur leurs engagements, c’est aussi s’intéresser à la complexité des territoires ruraux qu’ils parcourent et aux nouvelles façons d’habiter ces espaces, au-delà des images d’Épinal.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

Au-delà des seuls sportifs, des manières de rendre le vélo envisageable pour le plus grand nombre

L’émergence du vélo électrique (dont le nom complet demeure « vélo à assistance électrique », dit VAE) a grandement contribué à rendre les déplacements cyclistes envisageables par le plus grand nombre, tempérant les distances et les reliefs parfois prononcés. Dans des espaces ruraux souvent concernés par le vieillissement de la population, le déploiement de cette technologie n’a rien d’anodin. Le vélo électrique est d’ailleurs particulièrement valorisé par les retraités actifs.

Fabrice (65 ans, retraité, Saône-et-Loire) a ainsi fait coïncider son passage à la retraite avec l’achat d’un vélo électrique et repris une pratique cycliste abandonnée depuis l’adolescence. Le vélo électrique, en modulant les efforts, permet aussi à un public plus jeune d’effectuer plus régulièrement des trajets jugés exigeants. Cet outil ne peut toutefois pas porter à lui seul l’espoir d’un développement du vélo dans le rural. D’abord, parce qu’il reste coûteux ; ensuite, parce qu’il faut le penser en regard du contexte de pratique.

La sécurité et le manque d’aménagement sont souvent les premiers arguments opposés à la pratique du vélo à la campagne.

De fait, certaines routes départementales s’avèrent inhospitalières pour la plupart des cyclistes. Pourtant limiter le rural à ce réseau de « grandes routes » serait oblitérer sa richesse en routes secondaires et en chemins agricoles. Ceux-ci représentent un vivier d’alternatives, ne nécessitant pas toujours d’aménagement supplémentaire, si ce n’est un effort de jalonnement et d’information de la part des collectivités.

Cela peut passer par l’indication d’un itinéraire conseillé par un panneau, ou par une carte des itinéraires, parfois assortie des temps estimés pour les trajets, comme cela a été fait dans le Clunisois. La connaissance des itinéraires alternatifs permet d’envisager le rural au-delà du seul prisme automobile.

Les cyclistes valorisent d’ailleurs le sentiment de découverte lié à cette façon différente de s’approprier leur territoire.

Se déplacer à vélo dans le rural, ce n’est pas que faire de longues distances

Au gré des stratégies mises en place par chaque cycliste, différentes stratégies se dessinent. Une part des cyclistes, souvent des hommes jeunes ayant une pratique sportive par ailleurs, affrontent de longues distances et les routes passantes sans trop d’appréhension. Mais la majorité des cyclistes rencontrés, dont les profils sont variés, roule en utilisant le réseau secondaire, évitant les situations anxiogènes, sur des distances plus courtes. Ce sont ces pratiques qui gagnent le plus à être accompagnées par des politiques publiques.

Enfin, une dernière partie des enquêtés cantonne sa pratique du vélo aux centres-bourgs, n’investissant quasiment jamais l’espace interurbain. Les petites centralités constituent un maillage essentiel de l’espace rural, polarisant les services de proximité. Se déploient en leur sein de nombreux déplacements, facilement effectués à vélo. Or, ces mobilités cyclistes, loin d’être rares, sont parfois banalisées par les cyclistes eux-mêmes.

Pourtant, elles participent à nourrir les sociabilités locales particulièrement valorisées par les habitants de ces territoires. Jeanne, septuagénaire et secrétaire de mairie à la retraite, rencontrée dans un petit bourg auvergnat, expliquait ainsi qu’elle habitait là « depuis toujours », se déplaçant invariablement à vélo, et que tout le monde la connaissait ainsi. Si le fait de pouvoir s’arrêter et discuter est le propre des déplacements cyclistes en général, dans les espaces ruraux, cela nourrit également un idéal de « vie villageoise ».

Pédaler dans le rural, c’est donc aussi investir la proximité, tant spatiale que sociale.

Choisir le vélo contre la voiture… mais aussi par plaisir

La mobilité ne se définit pas seulement par ses dimensions matérielles et fonctionnelles : elle est toujours porteuse de sens et de valeurs. Dans les discours, trois justifications reviennent très régulièrement pour expliquer le choix du vélo : il est économique, écologique et bon pour la santé. Pour Madeleine (60 ans, fonctionnaire territoriale, Puy-de-Dôme),

« C’est le côté économique, et aussi écologique. Je regarde les deux. Je n’ai pas plus de priorités sur l’un ou sur l’autre. »

Nathanaël (42 ans, ouvrier intérimaire, Puy-de-Dôme) explique que « vendredi, je suis venu avec le vélo. C’est qu’en faire, me permet de ne plus avoir mal au genou ». Certes ces raisons se retrouvent aussi chez les cyclistes urbains. Toutefois, dans le rural, elles s’expriment tout particulièrement en référence à l’omniprésence de la voiture et à son poids dans les modes de vie.

Prendre le vélo, c’est aussi faire le choix d’échapper à la norme automobile, chère et polluante, dominante dans ces territoires. Néanmoins, rares sont les cyclistes ruraux à ne pas avoir de voiture, souvent perçue comme une nécessité. Le vélo doit ainsi trouver sa place dans des organisations quotidiennes plus ou moins remaniées. Pour certains, le vélo n’est qu’une mobilité adjuvante, seulement utilisé lorsque les conditions sont jugées favorables : une météo clémente, un temps disponible suffisant… D’autres engagent une réflexion plus radicale sur leur mode de vie, choisissant de « ralentir » et de réduire le nombre de leurs déplacements pour les effectuer essentiellement en vélo.

Limiter les raisons de faire du vélo à ces justifications rationalisées serait toutefois oublier que le plaisir constitue une motivation centrale.

On roule aussi et surtout pour soi. Bien sûr, cette dimension affective du vélo n’est pas l’apanage des ruraux. Néanmoins, l’environnement rural colore tout particulièrement la pratique : la relation à la nature et aux paysages est largement plébiscitée par les cyclistes rencontrés. L’une évoquera les biches croisées de bon matin, l’autre le plaisir de passer par des chemins habituellement réservés aux vététistes. Le vélo du quotidien dans le rural incarne parfaitement la porosité grandissante entre les loisirs et les activités « utilitaires » qui caractérise la société contemporaine.

Le vélo à la campagne n’est pas qu’une pratique importée de la ville

Si certains territoires continuent de perdre des habitants, le rural a globalement renoué avec l’attractivité résidentielle. Il serait tentant de voir dans cette dynamique démographique le vecteur de développement du vélo du quotidien dans le rural. Des néo-ruraux fraîchement arrivés importeraient ainsi leurs habitudes acquises en ville, où l’on assiste à un retour des déplacements cyclistes. Ce type de profil existe, mais n’épuise pas la diversité des trajectoires des cyclistes rencontrés. Quelques nuances méritent ainsi d’être évoquées.

D’une part, jusque dans les années 1990, on pratiquait davantage le vélo dans les territoires ruraux qu’en ville. Certains cyclistes, la cinquantaine passée et ayant toujours habité le rural, ont ainsi connu une pratique ininterrompue tout au long de leur vie et roulent parfois encore avec des vélos dotés eux-mêmes d’une certaine longévité (photo 2).

D’autre part, les parcours des cyclistes croisés amènent à considérer la complexité des liens qui s’établissent entre pratiques urbaines et rurales du vélo. Les trajectoires résidentielles ne sont pas linéaires et se composent souvent d’allers-retours entre ville et campagne, ce qui colore la pratique.

Mariette, retraitée de 65 ans, a par exemple grandi et appris à pédaler dans un village de Saône-et-Loire. L’acquisition d’une voiture lui fait arrêter le vélo. Elle ne le reprendra que vingt ans plus tard, arrivée à Grenoble, motivée par la dynamique cyclable de la ville. À la retraite, elle retourne dans son village d’enfance mais continue le vélo, électrique cette fois, poussée par la rencontre avec d’autres cyclistes locaux.

Souvent le passage en ville, les socialisations qui s’y jouent, marquent un jalon pour la pratique du quotidien. Mais il s’inscrit dans un ensemble d’autres temps d’apprentissage et de rencontres. Le prisme du vélo permet donc d’insister sur les circulations qui s’établissent entre urbain et rural, plutôt que sur leur opposition tranchée.

Il existe de multiples façons de se déplacer à vélo dans le rural, des plus banalisées aux plus engagées, en fonction des stratégies et des motivations de chacun. Elles s’inscrivent toutefois dans une organisation globale de la ruralité et des mobilités qui la constituent. L’accompagnement de ces pratiques repose donc sur la prise en compte de leur diversité, ainsi que sur une réflexion collective des transitions possibles et souhaitables dans ces territoires.

Alice Peycheraud, Doctorante en géographie, Université Lumière Lyon 2

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Vélo ou voiture électrique ? Comment nos choix de mobilité impacteront la santé publique

Léo Moutet, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM); Aurélien Bigo, École polytechnique; Kévin Jean, Université Paris Dauphine – PSL; Laura Temime, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Philippe Quirion, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

La mise en œuvre de politiques publiques encourageant le recours aux modes de transport actifs (marche, vélo) plutôt qu’à la voiture améliore la santé de la population non seulement directement, mais aussi indirectement, en réduisant l’utilisation de combustibles fossiles, la pollution sonore et la pollution de l’air. De nouveaux travaux chiffrent ces bénéfices, en s’appuyant sur les quatre scénarios Transition(s) 2050 de l’Agence pour la transition écologique (ADEME).

Le secteur des transports, qui représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France, joue un rôle crucial dans la transition écologique qui doit impérativement être mise en place pour tenir compte des enjeux climatiques.

Parmi les solutions permettant de « décarboner » les transports, autrement dit de limiter le recours aux énergies fossiles, les transports actifs, qui incluent notamment la marche et le vélo (classique et électrique), se distinguent par leurs bénéfices pour la santé.

Ces modes de transport contribuent en effet non seulement à améliorer la qualité de l’air et à diminuer les émissions de CO2, mais aussi à favoriser l’activité physique régulière. D’un point de vue individuel, une personne qui remplace pour un déplacement quotidien la voiture par le vélo pendant 200 jours peut réduire ses émissions de CO2 de 0,5 tonne par an, tout en bénéficiant de nombreux effets positifs pour sa santé.

Nous avons évalué l’impact sur la santé des quatre scénarios de transition proposés par l’Agence pour la transition écologique (ADEME).

Cinq leviers pour diminuer les émissions dans les transports

En 2021, l’Agence pour la transition écologique (ADEME) a présenté les résultats du projet Transition(s) 2050, qui explore quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 en France métropolitaine :

- S1 (« Génération frugale ») ;

- S2 (« Coopérations territoriales ») ;

- S3 (« Technologies vertes ») ;

- S4 (« Pari réparateur »).

Chaque scénario repose sur des choix sociétaux distincts, illustrant différentes trajectoires possibles vers une société décarbonée. Tous décrivent l’évolution des principaux facteurs influençant la consommation d’énergie et de matériaux, notamment la demande en transports, qui inclut les modes actifs. Ces estimations prennent également en compte les distances parcourues à pied pour accéder aux transports publics.

En parallèle, un scénario tendanciel prolonge les tendances de société actuelles sans atteindre l’objectif de neutralité carbone (scénario BAU, pour « Business As Usual »).

Dans cet exercice de prospective, cinq leviers sont utilisés pour diminuer les émissions dans les transports (diminuer la demande de transport, se reporter vers des modes moins émetteurs, augmenter l’occupation des véhicules, augmenter l’efficacité énergétique et décarboner la production énergétique), chaque scénario activant les différents leviers afin de satisfaire la demande de transport de la population d’ici 2050.

Là où S1 et S2 misent davantage sur les leviers de sobriété via la diminution de la demande, le report modal et une meilleure occupation des véhicules, S3 et S4 reposent principalement sur les leviers technologiques d’efficacité énergétique et de décarbonation de la production énergétique.

Dans notre étude, nous avons modélisé les effets sur la santé du transport actif en France dans le cadre des scénarios Transition(s) 2050, en nous basant sur la méthode de l’évaluation quantitative d’impact sanitaire.

Une amélioration de la santé

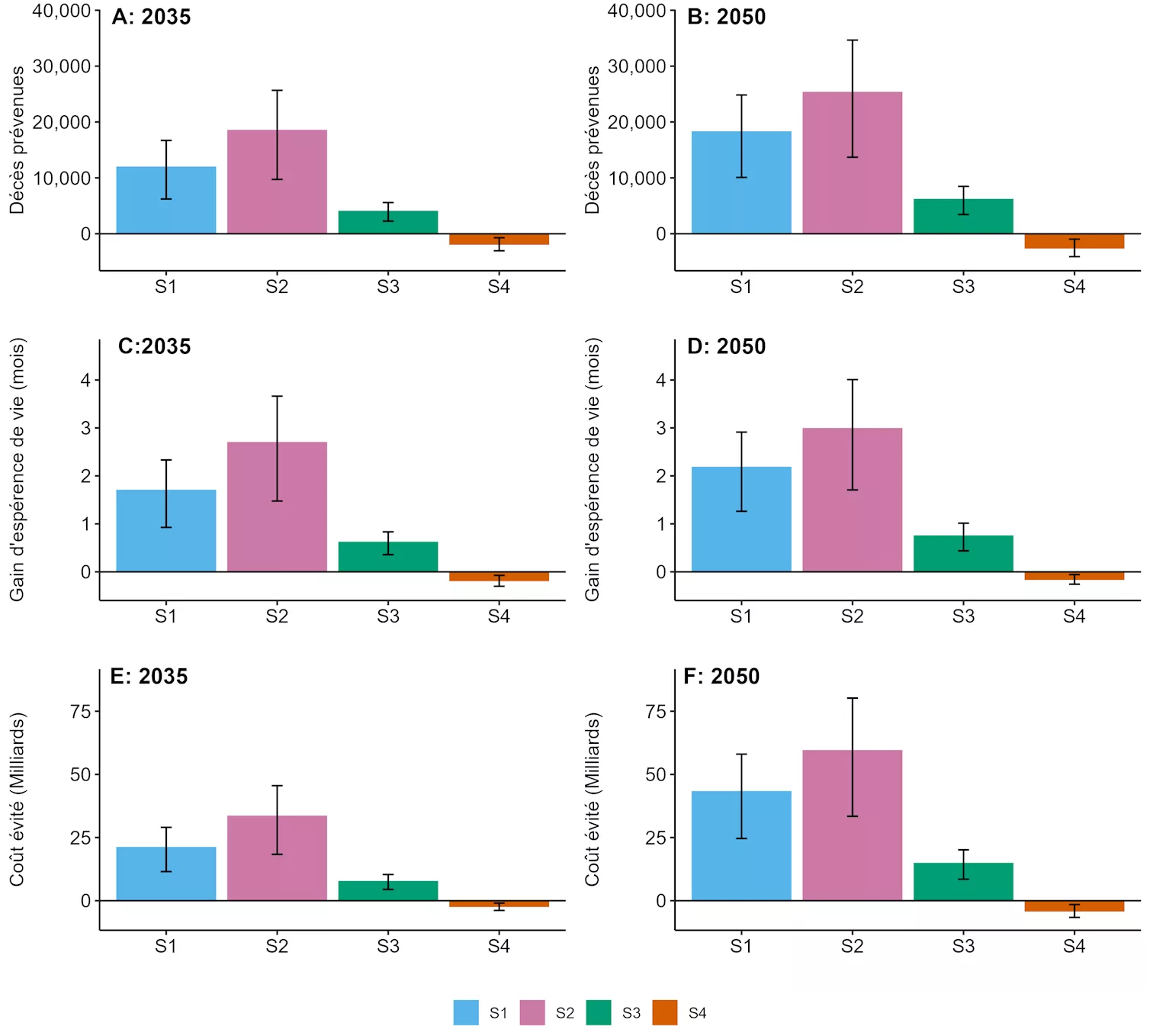

En tenant compte de la répartition actuelle des transports actifs par groupe d’âge, nous avons estimé les bénéfices pour la santé, tels que le nombre de décès évités et les années de vie gagnées par la population.

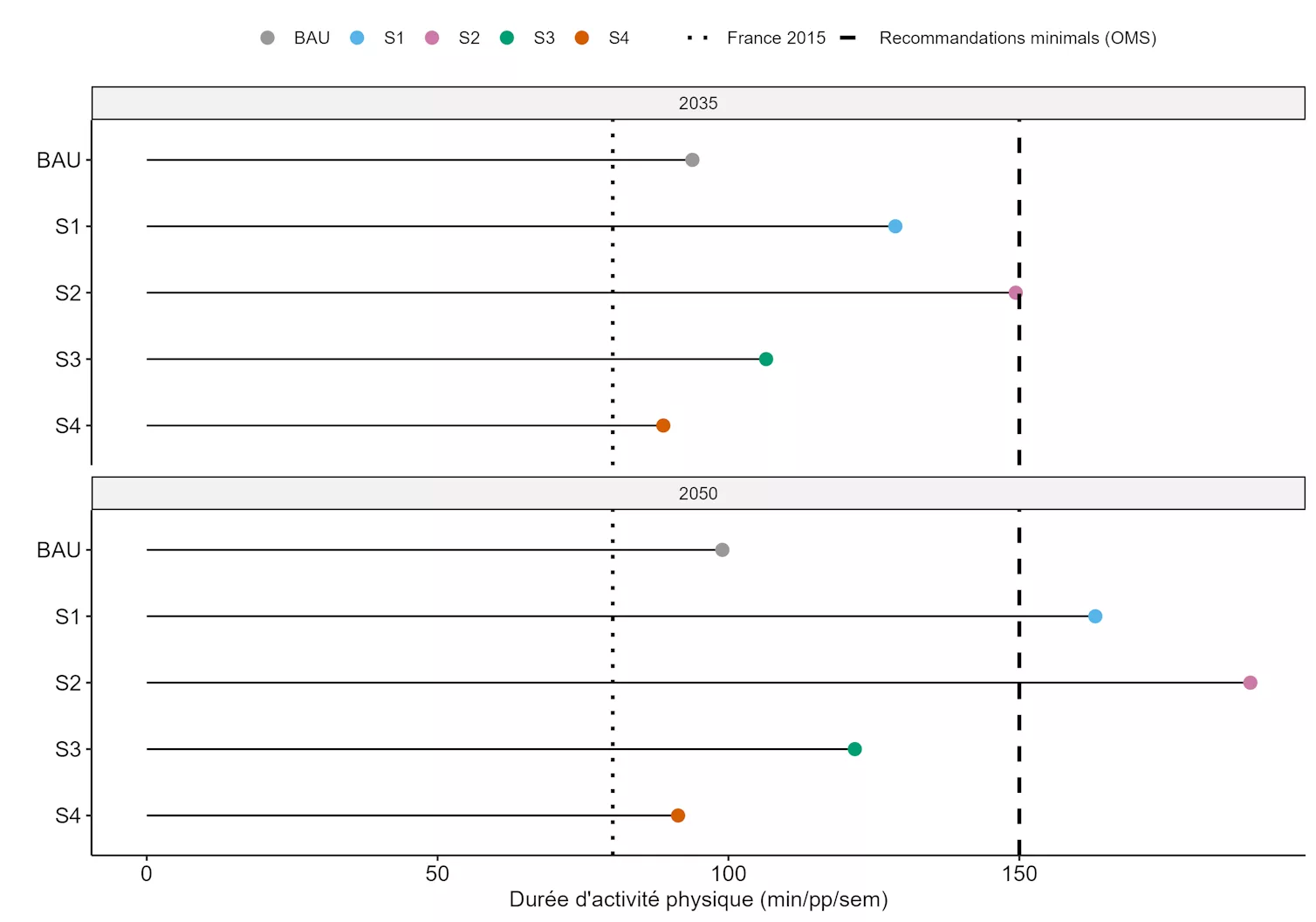

Les évolutions de la demande de transport actif entre 2021 et 2050 montrent des tendances distinctes selon les scénarios explorés. En 2015, les modes actifs en France généraient en moyenne et par personne 80 minutes d’activité physique modérée par semaine.

Si l’on suit le scénario S2, ces niveaux atteignent 150 minutes hebdomadaires à partir de 2035, soit l’équivalent des recommandations minimales de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur l’activité physique. Le scénario S1 y parvient quant à lui seulement 15 ans plus tard, en 2050.

En revanche, le scénario S3 reste insuffisant pour atteindre ces objectifs. Les scénarios S4 et tendanciel (« business as usual », autrement dit sans changement par rapport aux tendances actuelles) prévoient des évolutions limitées des transports actifs. Ces résultats, différenciés par groupe d’âge, illustrent des trajectoires inégales pour promouvoir l’activité physique en France.

Selon l’ampleur du report modal, les impacts sanitaires projetés, quel que soit l’âge, varient considérablement et s’amplifient avec le temps. Dès 2035, on peut attendre 19 000 décès évités si l’on suit le scénario S2. À l’inverse, si le scénario S4 est choisi, chaque année 2 000 décès supplémentaires (attribués à une diminution des déplacements à pied) pourraient être enregistrés par rapport au scénario tendanciel.

Ces indicateurs sanitaires peuvent être traduits en espérance de vie de la population : dans ces deux cas S2 et S4, elle pourrait alors respectivement augmenter de 3 mois ou diminuer de 0,2 mois.

Un rapport bénéfice-risque largement positif

Pour évaluer correctement les conséquences sur la santé du report modal, il est crucial de considérer certains facteurs supplémentaires, comme l’exposition à la pollution de l’air et les risques de blessures routières (pour les cyclistes notamment).

Dans notre étude, ces impacts sont considérés – indirectement – dans le calcul, car celui-ci est basé sur la mortalité « toutes causes confondues ».

On sait en outre grâce à diverses études que les bénéfices absolus de l’activité physique générée par les transports actifs l’emportent effectivement largement sur les effets négatifs liés à l’exposition à la pollution ou aux accidents de la route lors de la pratique.

Ainsi, de manière générale, l’exposition à la pollution de l’air des usagers de transport en commun et des cyclistes tend à être plus faible que celle des automobilistes, tandis que celle des piétons est la plus faible.

En ce qui concerne les accidents de vélo, il est attendu qu’ils diminuent avec l’augmentation des usages, un phénomène appelé la « sécurité par le nombre ».

Des avantages indirects

Au-delà des bénéfices sanitaires directs, l’augmentation du report modal dans les centres urbains contribuerait aussi à réduire la pollution sonore, améliorant ainsi la qualité du sommeil des habitants.

Par ailleurs, consacrer davantage d’espaces aux infrastructures cyclables, notamment en limitant l’espace dédié à la voiture, et générer du report vers les mobilités actives permet aussi d’optimiser l’utilisation de l’espace public.

Enfin, l’activité physique améliore également la qualité et les performances au travail, renforçant ainsi le bien-être des employés et leur productivité.

Des objectifs atteignables

Dans tous les scénarios étudiés, la majorité des bénéfices sanitaires sont issus d’une augmentation significative de la mobilité à vélo, en particulier grâce à l’essor des vélos électriques.

Le scénario le plus optimiste envisage que chaque Français parcourt 20 kilomètres à vélo et 7 kilomètres à pied par semaine en moyenne en 2050, soit environ 20 minutes d’activité physique modérée (marche et/ou vélo) par jour, contre 11 minutes en 2015. Bien que cette progression soit notable par rapport aux niveaux observés avant 2020, elle demeure en deçà de ce que l’on constate dans d’autres pays européens.

Ainsi, aux Pays-Bas, les transports actifs représentent déjà entre 24 et 28 minutes par jour ; plus de 50 % des trajets de moins de 2 kilomètres y sont effectués à vélo. En France, seulement 5 % de la population utilise un vélo pour des trajets de moins de 5 kilomètres, tandis que 60 % choisissent la voiture.

Si l’on suit la trajectoire actuelle de la feuille de route gouvernementale (Stratégie nationale Bas-Carbone), l’activité physique issue des pratiques cyclables permettrait de prévenir environ 5 000 décès sur l’année 2030 (par rapport aux niveaux observés en 2019).

Cependant, atteindre, en 2030, les niveaux de vélo contemporains de nos homologues danois ou néerlandais permettrait respectivement de doubler et quadrupler ces bénéfices.

Ces chiffres mettent en évidence le potentiel d’amélioration dans notre pays, et confirment que les niveaux projetés dans les scénarios S1 et S2 sont tout à fait réalisables.

L’évolution des pratiques cyclable pourrait donc être plus ambitieuse, comme le montre l’analyse des données de fréquentation cyclable dans certaines villes.

Encourager les transports actifs : par où commencer ?

Parmi les leviers dont on sait qu’ils sont efficaces pour encourager les transports actifs figure l’amélioration des aménagements urbains. Améliorer l’accessibilité et procurer des infrastructures sécurisées favorise en effet ces modes de déplacement.

En outre, lorsque des infrastructures adaptées existent, le coût important de la voiture incite les usagers à l’abandonner au profit de la marche ou du vélo.

Les bénéfices sanitaires liés à l’usage du vélo sont considérables et peuvent aussi encourager les décideurs à mettre en place des politiques publiques pour favoriser sa pratique. Voire, convaincre la population de s’y convertir…

Malheureusement, alors que le gouvernement avait promis en 2023 un plan vélo ambitieux à 2 milliards d’euros, qui présentait une attention particulière aux zones rurales et périurbaines, celui-ci semble avoir disparu du budget 2025.

Les collectivités qui s’étaient engagées dans des politiques cyclables pourraient voir disparaître un levier financier indispensable. Si les mesures essentielles à la transition vers une société plus résiliente s’en trouvaient vulnérabilisées, cela aurait des conséquences pour l’environnement comme pour la santé…

Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM); Aurélien Bigo, Chercheur sur la transition énergétique des transports – chaire Énergie et Prospérité – Institut Louis Bachelier, École normale supérieure, Ensae ParisTech, École polytechnique; Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, Université Paris Dauphine – PSL; Laura Temime, Professor, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Philippe Quirion, Directeur de recherche, économie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.