Le consensus scientifique est clair : la crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours, et les activités humaines en sont à l’origine. Dans son 6ème rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) insiste sur le rôle crucial des médias pour « cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique ». Face à l’urgence absolue de la situation, les journalistes doivent modifier leur façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l’information. C’est l’objet de la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique, fruit d’un travail collectif et signée par 500 journalistes et des dizaines de rédactions et organisations.

charte-journalisme-ecologie.png?w=825&h=510&crop=1Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique

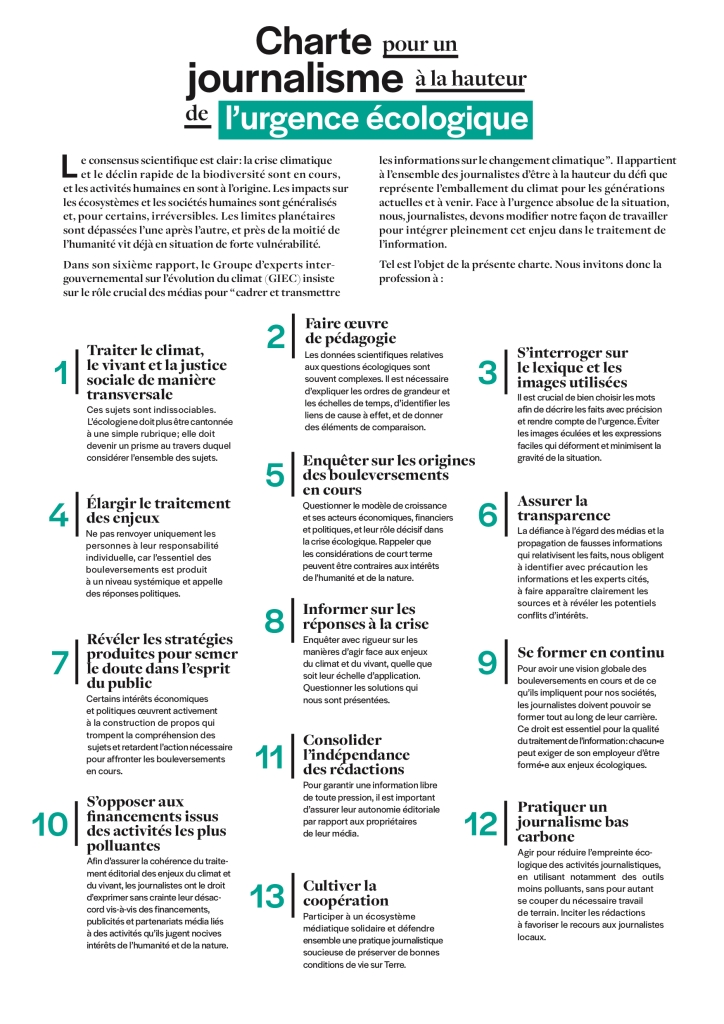

Le consensus scientifique est clair : la crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours, et les activités humaines en sont à l’origine. Les impacts sur les écosystèmes et les sociétés humaines sont généralisés et, pour certains, irréversibles. Les limites planétaires sont dépassées l’une après l’autre, et près de la moitié de l’humanité vit déjà en situation de forte vulnérabilité. Dans son sixième rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) insiste sur le rôle crucial des médias pour « cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique ». Il appartient à l’ensemble des journalistes d’être à la hauteur du défi que représente l’emballement du climat pour les générations actuelles et à venir. Face à l’urgence absolue de la situation, nous, journalistes, devons modifier notre façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l’information. Tel est l’objet de la présente charte. Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique Nous invitons donc la profession à :- Traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale. Ces sujets sont indissociables. L’écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique ; elle doit devenir un prisme au travers duquel considérer l’ensemble des sujets.

- Faire œuvre de pédagogie. Les données scientifiques relatives aux questions écologiques sont souvent complexes. Il est nécessaire d’expliquer les ordres de grandeur et les échelles de temps, d’identifier les liens de cause à effet, et de donner des éléments de comparaison.

- S’interroger sur le lexique et les images utilisées. Il est crucial de bien choisir les mots afin de décrire les faits avec précision et rendre compte de l’urgence. Éviter les images éculées et les expressions faciles qui déforment et minimisent la gravité de la situation

- Élargir le traitement des enjeux. Ne pas renvoyer uniquement les personnes à leur responsabilité individuelle, car l’essentiel des bouleversements est produit à un niveau systémique et appelle des réponses politiques.

- Enquêter sur les origines des bouleversements en cours. Questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques, et leur rôle décisif dans la crise écologique. Rappeler que les considérations de court terme peuvent être contraires aux intérêts de l’humanité et de la nature.

- Assurer la transparence. La défiance à l’égard des médias et la propagation de fausses informations qui relativisent les faits, nous obligent à identifier avec précaution les informations et les experts cités, à faire apparaître clairement les sources et à révéler les potentiels conflits d’intérêts.

- Révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l’esprit du public. Certains intérêts économiques et politiques œuvrent activement à la construction de propos qui trompent la compréhension des sujets et retardent l’action nécessaire pour affronter les bouleversements en cours.

- Informer sur les réponses à la crise. Enquêter avec rigueur sur les manières d’agir face aux enjeux du climat et du vivant, quelle que soit leur échelle d’application. Questionner les solutions qui nous sont présentées.

- Se former en continu. Pour avoir une vision globale des bouleversements en cours et de ce qu’ils impliquent pour nos sociétés, les journalistes doivent pouvoir se former tout au long de leur carrière. Ce droit est essentiel pour la qualité du traitement de l’information : chacun•e peut exiger de son employeur d’être formé•e aux enjeux écologiques.

- S’opposer aux financements issus des activités les plus polluantes. Afin d’assurer la cohérence du traitement éditorial des enjeux du climat et du vivant, les journalistes ont le droit d’exprimer sans crainte leur désaccord vis-à-vis des financements, publicités et partenariats média liés à des activités qu’ils jugent nocives.

- Consolider l’indépendance des rédactions. Pour garantir une information libre de toute pression, il est important d’assurer leur autonomie éditoriale par rapport aux propriétaires de leur média.

- Pratiquer un journalisme bas carbone. Agir pour réduire l’empreinte écologique des activités journalistiques, en utilisant notamment des outils moins polluants, sans pour autant se couper du nécessaire travail de terrain. Inciter les rédactions à favoriser le recours aux journalistes locaux.

- Cultiver la coopération. Participer à un écosystème médiatique solidaire et défendre ensemble une pratique journalistique soucieuse de préserver de bonnes conditions de vie sur Terre.

A propos

En mars 2022, pour fêter ses deux ans, le jeune média Vert.eco lance l’idée d’un « manifeste pour une écologie médiatique ». Considérant que les Français•es sont mal informés sur le climat et le vivant et que cette mal-information empêche la prise de conscience climatique et l’action, l’idée est de trouver une manière de réconcilier les citoyens avec les journalistes et les médias dans une approche alliant les questions liées au climat, au vivant et à la justice sociale. Il s’agit aussi d’associer des acteurs des médias, de la société civile et des scientifiques. Les fondateurs de Vert demandent à Anne-Sophie Novel, qui renforce alors leur équipe le temps des élections présidentielle et législatives, de piloter ce chantier. Anne-Sophie travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans et met à profit son réseau et sa connaissance du milieu pour tester l’idée auprès de différentes personnalités dans le monde médiatique comme dans les réseaux d’experts des questions écologiques. Le texte est alors diffusé à des professionnels des médias, à des personnalités comme Valérie Masson-Delmotte ou Jean-Marc Jancovici, à des collectifs de citoyens comme Climat médias, Quota climat, et d’autres, de manière assez réduite, afin de tester l’idée. Fin avril, une première réunion est organisée en visio avec des journalistes de tous horizons : Anne-Sophie Novel (Vert), Thomas Baïetto (France info), Camille Adaoust (France info), Steven Jambot (RFI), Barnabé Binctin (indépendant), Béatrice Héraud (indépendante), Léa Dang (indépendant), Philippe Vion-Dury (Socialter), Laury-Anne Cholez (Reporterre), Hervé Kempf (Reporterre), Julien Le Bot (indépendant), Carine Mayo (JNE), Juliette Quef (Vert), Loup Espargilière (Vert). Cette réunion est décisive : nous nous mettons d’accord sur l’idée de ne pas avoir un texte moralisateur, mais d’être à l’écoute des attentes de la société et de rassembler le plus de monde possible. Nous décidons d’abandonner l’idée du manifeste au bénéfice d’une charte dont la formulation pourrait, avec concision, proposer un certain nombre de principes définis par la profession pour la profession, afin de faire bouger les lignes dans les rédactions. Il s’agit de lister des points précis pour faire évoluer les fondamentaux du métier. La démarche se veut très ouverte. En mai 2022 débute une longue série d’échanges avec un groupe étoffé de journalistes comme Sophie Roland (indépendante), Lucile Berland (indépendante), Sandrine Feydel (France TV), Rafaële Brillaud (ESJ Lille), Millie Servant (Climax), Laurie Debove (La relève et la peste), Hervé Gardette (ex-France Culture, maintenant chez 28 Minutes), etc. La richesse du travail collectif mené autour de ce texte sauront, on l’espère, proposer une boussole utile pour aiguiller les pratiques journalistiques vers un meilleur traitement des enjeux du siècle.Les signataires

Des dizaines de rédactions et organisations

Des journalistes à titre individuel

Plus de 500 journalistes ont d’ores et déjà choisi de signer cette charte. – Liste complète des signataire de la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique