Le 8 décembre est La Journée mondiale du Climat, créée à l’initiative de plusieurs ONG afin de rappeler la menace du changement climatique et la nécessité d’agir pour en limiter les effets. Elle vise à faire prendre conscience aux populations l’importance des changements climatiques qui impactent de plus en plus les populations. Les sociétés doivent se préparer à vivre sous de nouvelles conditions climatiques. Concrètement, cela passe par des projets d’aménagement, des investissements, des changements de modèle d’affaires et également des changements de comportement. Autant d’actions qu’il nous faut engager dès maintenant pour limiter les dégâts éventuels et bâtir une société plus résiliente, plus solidaire et plus écologique. Le point avec cette nouvelle publication de l’ADEME.

La nécessité de s’adapter, dès aujourd’hui

Le changement climatique est là. Nous pouvons déjà en constater les conséquences sur l’ensemble de notre territoire.

Pour éviter un emballement climatique au XXIe siècle, la lutte contre le changement climatique doit se poursuivre. Dans le cadre de l’Accord de Paris, la France s’est fixée l’objectif de limiter le réchauffement sous 2 °C, voire 1,5 °C. Cependant, même si nous en produisons moins, les gaz à effet de serre continueront à avoir des conséquences pendant plusieurs centaines d’années compte tenu de leur durée de vie dans l’atmosphère.

Nous devons donc nous préparer à vivre sous de nouvelles conditions climatiques. Concrètement, cela passe par des projets d’aménagement, des investissements, des changements de modèle d’affaires et également des changements de comportement.

Autant d’actions qu’il nous faut engager dès maintenant pour limiter les dégâts éventuels et bâtir une société plus résiliente, plus solidaire et plus écologique.

À quoi faut-il s’attendre ?

Le changement climatique est déjà à l’œuvre et ses effets vont aller en s’amplifiant, mettant à l’épreuve notre capacité d’adaptation.

Des changements déjà visibles

De 1900 à nos jours, le climat de la France s’est réchauffé d’1,4 °C, avec une accélération depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance est de +0,3°C par décennie en moyenne annuelle, avec une hausse encore plus marquée au printemps et en été. Et les effets sont déjà là.

- Les événements extrêmes sont plus fréquents et plus intenses : plus de journées très chaudes (canicules), moins de jours de gel, des fortes pluies qui s’intensifient dans les régions méditerranéennes françaises;

- L’évaporation des sols s’accentue et la période d’enneigement diminue en moyenne montagne, induisant des sécheresses plus fréquentes et plus intenses.

- L’humidité des sols est en baisse sur toutes les régions, principalement entre février et septembre.

- Les précipitations annuelles augmentent dans la moitié nord et baissent dans la moitié sud. Au printemps et en automne, les cumuls sont en hausse sur la majeure partie du territoire métropolitain et les hivers sont plus doux.

Une faune et une flore perturbées

Chez certaines espèces, on observe un déplacement sensible vers le Nord, probablement en réaction à des températures plus élevées. D’autres ne semblent pas s’adapter à ces changements et sont en déclin. D’autres encore, comme les espèces thermophiles (préférant la chaleur) étendent leurs zones d’implantation, avec un risque de fragilisation des écosystèmes déjà particulièrement touchés.

QUELQUES EXEMPLES ÉLOQUENTS

- L’habitat de certains passereaux sensibles aux températures élevées (mésange boréale, pouillot siffleur…) remonte vers le Nord de l’Europe. En 20 ans, leurs effectifs ont chuté de

- 20 à 80% en France.

- La chenille processionnaire du pin remonte aussi vers le nord de la France depuis 1974, à raison de 4 km/an en moyenne ces 10 dernières années. En plus de fragiliser les peuplements de pin, cette chenille très urticante constitue un problème de santé publique.

- En Bourgogne s’installe la cicadelle, insecte vecteur d’une maladie de la vigne, la flavescence dorée, auparavant cantonnée aux régions méditerranéennes.

Du fait de températures globalement plus élevées sur la saison, les cycles des végétaux sauvages et des plantes cultivées connaissent également des modifications. Dans les zones tempérées, on trouve de nombreux exemples de floraisons, de mise à feuille et de maturation des fruits plus précoces, de chute des feuilles plus tardives pour les feuillus à l’automne. Ce phénomène est bien observé pour la vigne, avec des vendanges plus précoces. Depuis la fin du XIXe siècle, la date des vendanges en Aquitaine ou en Champagne est avancée de 15 jours en moyenne. La récolte du foin et d’autres cultures a été avancée d’au moins 15 jours en 30 ans dans la vallée de la Saône. Les sécheresses fragilisent aussi les peuplements forestiers et donc la filière bois.

Le milieu marin est également impacté, avec l’arrivée en mer du Nord d’espèces habituellement rencontrées dans des eaux plus chaudes (anchois, sardine…). Celles vivant dans les eaux froides (cabillaud, aiglefin, flétan…) migrent plus au Nord. Ces déplacements perturbent les populations locales : les nouveaux arrivants occupent leur habitat et utilisent une part de leurs ressources alimentaires. À cela s’ajoute l’acidification des océans qui menace de nombreux animaux construisant leur coquille (huîtres) ou leur squelette (coraux) avec du carbonate de calcium, particulièrement sensible à un environnement acide.

Une aggravation attendue d’ici à 2050

La sonnette d’alarme tirée par les scientifiques depuis plusieurs décennies n’a pas été entendue : le changement climatique est déjà enclenché et de manière certaine jusqu’à 2050 en raison de l’inertie climatique. Si nous ne parvenons pas à limiter fortement nos émissions de gaz à effet de serre sur la décennie 2020-2030, le réchauffement de la planète pourrait dépasser les 4 °C avec de graves conséquences pour toute l’humanité et les espèces vivantes.

- Une accentuation des risques naturels : submersion des zones côtières lors de grandes marées et de tempêtes en raison de l’élévation du niveau de la mer, plus d’incendies du fait de l’allongement des périodes de sécheresse et de fortes chaleurs, davantage de crues de rivières compte tenu des phénomènes de fortes pluies plus fréquents et de l’artificialisation des sols…

- Une diminution des ressources en eau : variabilité accrue et limitation des nappes phréatiques, réduction des débits des cours d’eau de 30 à 60 % en été, détérioration des milieux aqua- tiques entraînant une perturbation de l’approvisionnement en eau potable, de l’irrigation des cultures, de l’eau nécessaire pour le refroidissement des centrales nucléaires…

- Une fonte des glaces continue : diminution de la banquise et disparition totale en été, fonte accélérée des glaciers.

- Une accélération de la hausse du niveau des mers : élévation de 61 à 110 cm d’ici à 2100, faisant disparaître certaines îles et zones côtières.

- Des impacts sur plusieurs activités économiques : variabilité accrue et limitation des rendements agricoles, déplacement des zones de cultures, perturbation du secteur du tourisme.

- Des effets sanitaires inquiétants : risque de surmortalité dû aux canicules, risques de contamination de l’eau, propagation de certaines maladies transportées par des moustiques par exemple.

CARTE DES IMPACTS À VENIR D’ICI 2050

EN SAVOIR PLUS

Pour mieux comprendre le changement climatique :

- Guide de l’ADEME « Le changement climatique en 10 questions »

- Centre de ressources poiur l’adaptation au changement climatique

- Pour plus d’information sur l’aide à l’adaptation aux modifications du climat

Un impératif : s’adapter collectivement et partout

Nos sociétés doivent apprendre à anticiper des événements climatiques encore inédits, de manière très rapide et en innovant. C’est donc un véritable défi que de conjuguer atténuation et adaptation au changement climatique.

Un défi qui nous concerne tous

Les pouvoirs publics ont un rôle déterminant, tout comme les responsables territoriaux (Conseils régionaux, maires…) et les décideurs économiques. Mais il appartient aussi à chaque Français de mettre en place des actions dès à présent pour mieux vivre dans un environnement en évolution, aujourd’hui et dans les années à venir.

Les chefs d’entreprise, industriels, agriculteurs, professionnels forestiers ou piscicoles, artisans, commerçants, acteurs du tourisme… vont aussi devoir adapter leurs activités pour tenir compte des évolutions du climat : adaptation des systèmes de production et des cultures pour limiter la baisse des rendements agricoles, proposition de nouvelles activités aux touristes en raison de la baisse de l’enneigement en montagne, intégration des risques climatiques dans les chaînes d’approvisionnement en biens ou en ressources, adaptation des conditions de travail des salariés (télétravail, téléconférences) pour limiter leurs déplacements….

Des territoires en ordre de marche

Les élus se saisissent de plus en plus de l’enjeu climatique et commencent à adapter leurs territoires.

- Pour limiter les risques de canicules et d’inondations en zone urbaine, où vivent 80 % des Français, de nombreuses villes ont entamé leur adaptation. Ils ont comme impératif d’élargir toutes les approches possibles et, au-delà, de repenser l’urbanisme en ayant une vision globale : désartificialisation des sols, gestion des eaux de pluie, végétalisation, choix des matériaux pour construire la ville, forme des bâtiments, organisation urbaine…

- Pour éviter les inondations lors d’épisodes de fortes pluies, (plus fréquentes en raison du changement climatique) plusieurs communes entreprennent des travaux de désartificialisation des sols. Cette solution permet de limiter les inondations car les sols redeviennent perméables et laissent ainsi l’eau s’infiltrer. Cela permet aussi de rafraîchir l’air ambiant. Dans l’Essonne par exemple, la Bièvre, affluent de la Seine qui coulait jusqu’alors dans des canalisations, a revu le jour en 2019.

- Pour empêcher la submersion marine des zones côtières, l’Occitanie, où de nombreuses zones à fleur d’eau sont particulièrement vulnérables, et pourtant très urbanisées, un nouveau plan de zonage rend certaines zones inconstructibles. Des digues sont également en construction pour limiter les risques de déferlement en cas de tempête.

- Pour limiter les pertes de terres sur le littoral, plusieurs communes de Nouvelle-Aquitaine, touchée ces dernières années par une accélération de l’érosion de la côte sableuse sous l’effet de la montée des eaux et de tempêtes plus violentes et plus fréquentes, réalisent des travaux d’enrochements.

- Pour mieux résister aux périodes de sécheresse, les régions fortement exposées, comme le Sud-Est de la France, étudient sous forme de scénarios les quantités d’eau disponibles et les pénuries envisageables. L’objectif est d’anticiper des actions concrètes (irrigations, gestion des bassins de retenue…) pour continuer à approvisionner les populations en eau.

Les solutions à la maison

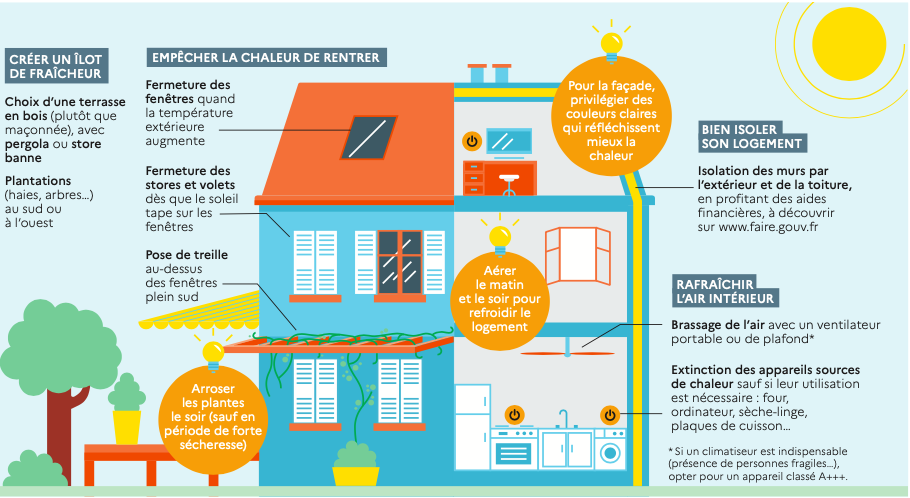

Dans notre vie quotidienne, à la campagne et plus encore en ville, nous pouvons déjà mettre en place des mesures pour nous adapter au changement climatique :

- Supprimer les gaspillages d’eau potable en réparant les fuites, en installant des réducteurs de débit sur les robinets, un récupérateur d’eau de pluie dans le jardin, en plantant des espèces de végétaux qui résistent bien à la sécheresse et aux fortes chaleurs….

- Préparer son logement pour les épisodes de canicules en installant des volets, une pergola ou des stores au-dessus de la terrasse, en végétalisant les abords et les toits, en isolant mieux son logement…

- Désartificialiser le plus possible les sols pour laisser l’eau y pénétrer et s’évacuer plus facilement en cas de fortes pluies.

LA CLIMATISATION NE PEUT PAS ÊTRE LA SOLUTION

De plus en plus de Français s’équipent de systèmes de climatisation, augmentant leur consommation d’électricité dans une période de l’année où de nombreuses centrales nucléaires sont à l’arrêt pour maintenance.

Depuis deux ans, les épisodes caniculaires ont également favorisé le marché des pompes à chaleur air/air réversibles : + 18 % en 2018 et + 27,3 % en 2019. Ces systèmes peuvent être utilisés pour le chauffage mais aussi en mode climatisation l’été. Eux aussi consomment de l’énergie. Des alternatives existent pourtant !

S’adaptau changement climatique

L’ADEME

L’ADEME est engagée dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation des ressources.Elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donne les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines – énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols… – l’ADEME aide, conseille et facilite l’accès au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, ses capacités d’expertise et de prospective sont mises au service des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.