Souvent assimilée à un courant politique, l’écologie est avant tout une science à part entière, qui étudie les interactions du vivant avec son environnement. Pourtant, en France, ce terme est devenu symbole de militantisme au risque d’invisibiliser le travail précieux des écologues, alors même que leurs connaissances sont indispensables pour affronter la crise environnementale en cours.

Par Sébastien Barot, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Dans « l’Écologie est une science », publié par les éditions Belin, Sébastien Barrot, directeur de recherche à l’IRD, présente son domaine de recherche, encore trop méconnu du grand public. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son avant-propos.

À 10 ans, quand on me demandait quel métier je souhaitais faire plus tard, je répondais « Un -logue quelconque. » Je disais par là que je voulais devenir archéologue ou paléontologue. J’ai mal tourné, je suis devenu écologue, chercheur en écologie, et j’ai commencé à écrire ce livre parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Si tout le monde a une idée, juste ou non, de ce qu’est un chercheur, quasiment personne ne sait en France, en dehors du cadre académique, que l’écologie est une science.

Même aujourd’hui, en pleine crise environnementale, je dois expliquer les études que j’ai faites (un master et une thèse en écologie), et on me le fait répéter au moins trois fois car ça ne paraît pas possible. Les gens pensent souvent que j’ai étudié la biologie. Cela paraît beaucoup plus sérieux, mais ce n’est pas le cas. D’autres personnes imaginent que la seule préoccupation d’un écologue est de protéger les petits oiseaux, ou que je développe de nouveaux moyens pour recycler les déchets.

Ce sont deux thématiques importantes, cependant l’écologie scientifique n’a pas uniquement pour but la protection de la nature, et seul le recyclage des déchets organiques entre, en fait, dans le champ des compétences de l’écologie puisqu’il fait intervenir des organismes décomposeurs, comme des bactéries ou des vers de terre.

Selon le Forum économique mondial, plus de la moitié du PIB mondial repose, directement ou indirectement, sur des services rendus par la nature.

sirtravelalot/Shutterstock

Un seul terme pour de nombreuses réalités

La méconnaissance de l’écologie scientifique vient de trois facteurs complémentaires.

Tout d’abord, l’écologie est une science relativement jeune. Le mot a été inventé par Ernst Haeckel en 1866, mais les sciences écologiques ne se sont vraiment développées dans le monde académique qu’après la Seconde Guerre mondiale pour les Anglo-Saxons et durant les années 1970 en France. C’est donc un développement très récent, ce qui signifie que les bases de cette science doivent encore être consolidées, et sa structure affinée. Le système académique étant très conservateur, l’écologie scientifique a parfois du mal à trouver sa place parmi les disciplines plus anciennes. Malgré la gravité des problèmes environnementaux actuels, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il est souvent difficile d’augmenter le volume des enseignements d’écologie du primaire à l’université, et la recherche en écologie n’est pas particulièrement bien financée.

De plus, en France, le terme « écologie » est utilisé aussi bien pour désigner une science que des mouvements politiques environnementalistes ou verts, entraînant de fait une confusion entre le travail de recherche et l’action politique, ou même le militantisme. Il est important de souligner que, la plupart du temps, lorsque quelqu’un intervient dans les médias pour parler de protection de la nature, il s’agit d’un militant ou d’une militante (ou parfois même d’un chercheur d’une autre discipline !). Si ces derniers utilisent souvent les connaissances développées par l’écologie scientifique, ils ne sont pas chercheurs en écologie pour autant.

On pense facilement à de grandes figures, comme Hubert Reeves, qui ont joué et jouent un rôle important et utile dans la dissémination des savoirs et idées écologiques. Ces grandes figures médiatiques mêlent toujours dans leurs discours des messages environnementalistes et d’autres plus fondamentaux et proches des sciences écologiques. Tout cela entraîne des conséquences globalement positives, mais contribue à invisibiliser la science écologique et le travail des chercheuses et chercheurs qui la pratique. D’autant que dans les autres sciences (biologie, physique, chimie…), quand les médias ont besoin d’éclairages, c’est bien à un spécialiste du domaine que l’on fait appel en général.

Enfin, l’écologie est une science intégrative. C’est-à-dire qu’elle utilise les autres sciences (biologie, géologie, climatologie, chimie…) et qu’il est donc difficile de l’identifier en elle-même. Ce fonctionnement fait sa force, mais il rend son positionnement plus difficile. En effet, les systèmes académique et médiatique fonctionnent beaucoup « par boîtes » et la mauvaise identification d’une science et de ses spécialistes complique la prise en compte des connaissances qu’elle développe.

Cela explique en partie que les sociétés humaines soient si lentes à prendre des mesures pour atténuer la crise de la biodiversité et qu’elle reste moins bien prise en compte que la crise climatique par les pouvoirs publics (même si de ce côté-là, cela avance, bien que beaucoup trop lentement).

Les écologues peuvent étudier les arbres, les fleurs ou les insectes par exemple.

brgfx / Freepik, CC BY-SA

Mais alors l’écologie, c’est quoi ?

Ma définition préférée de l’écologie est la suivante : c’est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants (par exemple, entre les espèces de plantes d’une prairie) et leur environnement physico-chimique (par exemple, entre les plantes de cette prairie et les caractéristiques du sol comme son pH ou sa teneur en azote) et les conséquences de ces interactions à toutes les échelles temporelles (de la seconde à des millions d’années) et spatiales (de l’agrégat de sol d’un millimètre à la biosphère) possibles. Cette définition peut paraître un peu abstraite mais elle prendra tout son sens au cours du livre.

Il est important de retenir que l’écologie traite bien d’organismes vivants, tout en étant distincte de la biologie. Cette dernière a tendance à étudier le fonctionnement interne des êtres vivants. Historiquement, à l’aide de moyens techniques de plus en plus sophistiqués, la biologie les a découpés en parties de plus en plus petites (l’organe, la cellule, la molécule, le gène) pour analyser la manière dont le fonctionnement interne d’un organisme et de nombreux mécanismes de régulation permet aux organismes de grandir, de survivre et de se reproduire. C’est aussi grâce à la biologie que l’on comprend les mécanismes de développement d’un organisme à partir de ses gènes.

À l’inverse, les sciences de l’univers (géochimie, climatologie, hydrologie…) s’intéressent essentiellement au fonctionnement physico-chimique, aux éléments abiotiques, de l’environnement et de la planète Terre. Par exemple, ces sciences permettent de quantifier les flux d’eau (évaporation, précipitation, ruissellement…) à des échelles variées depuis le mètre carré jusqu’à la planète entière ou encore les flux d’azote, composante chimique essentielle de toute la matière vivante.

L’écologie se trouve exactement à mi-chemin entre la biologie et les sciences de l’univers : elle traite à la fois des organismes vivants et de leur environnement physico-chimique. Elle fait le lien entre les deux et étudie leurs interactions qui sont bidirectionnelles. Les organismes dépendent de leur environnement (température, humidité…) et des ressources qu’ils y puisent. Si les conditions physico-chimiques sont bonnes (ni trop chaud ni trop froid, suffisamment humide…), ils pourront grandir et se reproduire ; si les conditions sont un peu moins bonnes, cela devient plus difficile ; si elles empirent, les organismes ont de grandes chances de mourir. D’une manière peut-être moins évidente, mais tout aussi importante, les organismes modifient leur environnement physico-chimique en y puisant des ressources (CO2, eau et nutriments minéraux pour une plante), par des activités variées (galeries des vers de terre) ou simplement par leur présence (un arbre fait de l’ombre).

L’écologie est une science à part entière qui a développé son propre cadre conceptuel, ses écoles de pensée et ses outils. Elle fonctionne au quotidien comme les autres sciences : il y a des formations (masters, écoles doctorales), des chercheuses et des chercheurs, des laboratoires et des journaux internationaux en anglais spécialisés.

Elle s’appuie cependant, nous l’avons vu, sur de nombreuses sciences, de la biologie à la climatologie, en passant par la physique ou la chimie. Les résultats de ces différents domaines servent d’éléments de contexte et leurs méthodes et outils sont utilisés comme des couteaux suisses modulables pour répondre à des questions propres à l’écologie. Par exemple, l’étude des interactions entre un ver de terre et le sol peut nécessiter de connaître le fonctionnement interne du ver de terre, tel son mode de digestion (biologie), mais aussi l’impact de l’espèce sur la chimie du sol (chimie).

L’écologie peut aussi étudier comment le climat influence la croissance des plantes en prenant en compte la quantité d’énergie apportée par la lumière solaire et utilisable pour la photosynthèse, ou la température et l’humidité de l’air qui influencent la quantité d’eau transpirée par les plantes. Ou encore la manière dont les plantes influencent le climat en fixant plus ou moins de carbone par la photosynthèse ou en renvoyant plus ou moins de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ces résultats peuvent alors servir aux climatologues pour améliorer les prédictions climatiques.

Par ailleurs, l’écologie est indissociable de l’évolution des organismes vivants au sens darwinien, car ils présentent tous une histoire évolutive : ils ont été façonnés par une succession de pressions de sélection et de processus évolutifs qui ont conduit aux caractéristiques actuelles des organismes et ont contribué à leur diversité. De ce fait, les interactions écologiques entre eux ou avec leur milieu physico-chimique ont été façonnées par l’évolution. Il est important de le prendre en compte pour mieux comprendre et interpréter les fonctionnements écologiques actuels.

Ainsi, les plantes ont construit au cours de l’évolution des mutualismes avec leurs pollinisateurs. Étudier cette évolution peut aider à comprendre la pollinisation et ses conséquences. À l’inverse, les interactions écologiques, elles-mêmes, constituent un des principaux moteurs de l’évolution : la sélection naturelle est fondée sur le fait que les organismes les mieux adaptés à une situation écologique donnée (caractéristiques de l’environnement, existence d’un prédateur…) ont plus de descendants si bien que leurs caractéristiques deviennent dominantes au sein de l’espèce du fait de leur transmission génétique.

Dans ce contexte, les mécanismes conférant à certains individus un avantage sont liés à des interactions écologiques : certaines caractéristiques leur permettent de mieux interagir avec les autres organismes ou leur environnement physico-chimique, acquérant ainsi plus de ressources, augmentant leur survie ou leur fécondité. Tous ces mécanismes sont étudiés en écologie. On sait maintenant que l’évolution peut être suffisamment rapide pour interférer avec les processus écologiques à des échelles de temps communes. Cela signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène ancien qu’il faut étudier pour comprendre les organismes ayant disparu depuis longtemps, mais que les organismes continuent actuellement à évoluer.

De domaines en sous-domaines

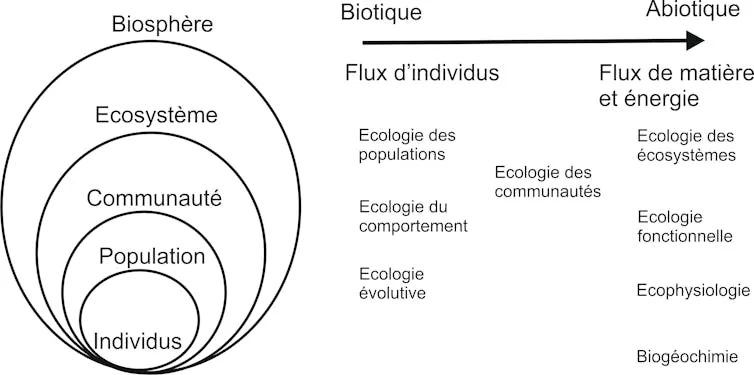

Plus généralement, l’écologie aborde des sujets si variés qu’il est nécessaire de la diviser en sous-domaines.

Bien sûr, on peut en classer les différents champs selon le milieu étudié (écologie forestière, écologie aquatique, écologie des sols…), mais il est important de différencier également certaines approches. En effet, une partie importante de l’écologie, l’écologie des populations, se focalise sur les groupes d’individus d’une même espèce qui interagissent entre eux au sein d’un milieu donné (ce qu’on appelle une « population »). Elle se concentre donc sur les individus, sur ce qu’ils font et sur leur démographie (comme on le ferait pour des populations humaines), s’appuyant notamment pour cela sur leur recensement (on peut, par exemple, compter le nombre d’arbres dans une forêt). L’écologie des populations est fortement liée à l’écologie évolutive, qui étudie l’évolution darwinienne des organismes, puisque l’individu est l’unité de base dans tous les processus évolutifs.

Proche de l’écologie des populations, on trouve aussi celle du comportement qui cherche à analyser le comportement des individus au sein d’une population en fonction de leur environnement, avec souvent des interprétations liées à l’évolution darwinienne des organismes. On distingue ensuite l’écologie des communautés qui étudie les interactions entre populations (d’espèces différentes) dans un même milieu. Cela permet d’aborder, par exemple, les relations proie-prédateur, les symbioses, ou de décrire des communautés d’organismes (le nombre d’espèces, leur abondance relative, leurs caractéristiques, et les facteurs qui déterminent tout ça). On arrive alors à l’écologie fonctionnelle qui étudie la manière dont les organismes arrivent à puiser des ressources dans leur milieu et à les transformer en biomasse, ainsi que la quantité de matière et d’énergie qu’ils échangent avec leur milieu…

Enfin, l’écologie des écosystèmes est proche de l’écologie fonctionnelle puisqu’elle étudie la manière dont ils fonctionnent. Un écosystème comprend à la fois l’ensemble des populations en interaction dans un lieu donné et leur milieu physico-chimique (sol, climat…). Il s’agit donc d’intégrer tous les types d’interactions écologiques entre populations ainsi qu’entre elles et leur milieu physico-chimique, et de comprendre comment cela détermine les propriétés émergentes des écosystèmes, telle que leur production primaire. Là où l’écologie des populations est focalisée sur les individus, l’écologie fonctionnelle et celle des écosystèmes étudient plutôt les flux de matière (carbone, azote, eau…) et d’énergie entre les organismes et avec leur milieu. Ce type d’approche permet souvent d’aller vers des échelles spatiales de plus en plus grandes. On peut, par exemple, mesurer la biomasse de la végétation ou la quantité de carbone dans la matière organique du sol à l’échelle du mètre carré, mais aussi d’une prairie, d’une région, d’un continent…

Sébastien Barot, Chercheur en écologie, IEES-Paris, vice-président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.