Le terme s’est imposé en librairie, en politique. Il est aussi de plus en plus repris par des institutions. Il apparaît souvent comme un synonyme de « nature ». Mais que signifie ce « vivant » dont on se réclame de plus en plus ? Les autrices et auteur de Rendre le vivant politique (éditions de l’Université de Bruxelles, 2025) sondent le succès nouveau de ce mot.

Par Virginie Arantes et Eric Fabri de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et Krystel Wanneau du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

C’est un terme que l’on entend de plus en plus : « vivant ». Mais d’où vient-il ? que décrit-il ? et pourquoi est-il de plus en plus invoqué ?

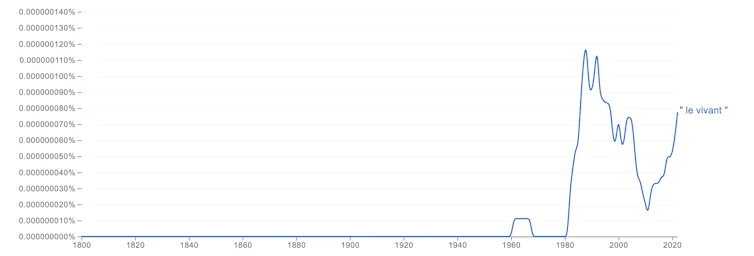

Une rapide recherche du terme « vivant » dans Google Ngram Viewer, qui recense la fréquence des mots usités dans les livres numérisés sur Google Books, permet déjà de repérer deux moments où son usage explose : dans les années 1980 et aujourd’hui.

Le pic des années 1980 peut sans doute s’expliquer par la montée en puissance du discours sur la biodiversité qui n’est plus confinée au registre scientifique. Mais comment expliquer le regain actuel ? Serait-il la manifestation d’un moment politique qui voit le « vivant » devenir un nouvel imaginaire structurant et un horizon de lutte ? Dans les librairies, la tendance est en tout cas nette. Le succès d’ouvrages comme Manières d’être vivant (Baptiste Morizot, 2020), Exploiter les vivants (Paul Guillibert, 2023) ou le Moment du vivant (sous la direction d’Arnaud François et de Frédéric Worms, 2016) témoigne d’une quête de sens et d’un désir de rupture avec une vision instrumentale de la nature.

Mais le mot ne circule pas qu’en rayon : il s’invite de plus en plus dans les slogans militants et partisans. En Belgique, le parti Écolo s’interroge : « Qui va protéger le vivant, qui va protéger ma santé ? », tandis qu’en France, le parti antispéciste Révolution écologique pour le vivant (REV) a été créé en 2018. On retrouve aussi ce terme dans le vocabulaire des politiques publiques, dans les mouvements sociaux, dans les dictionnaires d’écologie politique et jusque dans le langage éducatif.

Dans cette perspective, les défenseurs du vivant appellent à « faire corps » avec les écosystèmes. Ils proposent de repartir des milieux partagés à toutes les échelles – de la mare à l’océan – et de tenir compte de leurs liens, de la goutte d’eau à l’atmosphère.

« Anthropocène », « zone critique » : d’autres termes qui émergent en même temps que celui de « vivant ».

- Ce déplacement de regard trouve un écho dans l’histoire récente des sciences. Il n’est pas anodin que la notion controversée d’anthropocène, apparue au début des années 2000 dans un colloque de géologues, résonne aujourd’hui dans les luttes pour le vivant. De même, il n’est pas plus surprenant que l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), fondé en 1921 pour étudier les forces telluriques et les champs magnétiques, s’intéresse désormais à la zone critique – cette fine couche où se nouent les interactions entre vie, sol et atmosphère. Chez Bruno Latour, cette zone prend une dimension philosophique : elle devient le lieu d’où penser le « nouveau régime climatique ».

Dans un contexte où les sociétés peinent à répondre à la crise environnementale – et où une partie du débat public rejette même l’écologie –, le terme « vivant » propose de décentrer le regard. Il invite à le déplacer, à voir dans la nature et les êtres qui la peuplent non pas des ressources à dominer, mais des existences avec lesquelles apprendre à cohabiter.

Pourquoi ce retour du vivant ?

Le « vivant » permet ainsi de dire ce que la « nature » ne permet pas.

Contrairement à « nature », souvent pensée comme un décor extérieur ou une ressource à exploiter, le « vivant » inclut les humains dans une communauté élargie avec les animaux, les végétaux et les écosystèmes, et s’interroge sur l’ensemble plutôt que sur telle ou telle partie. Il insiste sur les relations, sur les interdépendances et sur la fragilité des milieux que nous habitons. Cette nuance explique son succès croissant : il offre un langage qui relie la crise écologique à nos existences concrètes, à nos corps, à nos manières d’habiter le monde sans nous en couper. Il comble les lacunes des analyses trop focalisées sur la partie et qui perdent de vue le tout. Et c’est précisément parce qu’il nous attache à notre être sensible qu’il ouvre un espace de luttes, d’appropriations et d’expérimentations politiques.

Sa signification varie selon les contextes. En français, il évoque des dynamiques d’interdépendance entre humains et non-humains. En anglais (life, living beings, vital), il est souvent ramené aux Life Sciences, c’est-à-dire l’ensemble des sciences de la vie (biologie, médecine, génétique, agronomie, écologie scientifique), à une approche plus fonctionnelle et technique. En Amérique latine, le « vivant » prend une tournure institutionnelle : la Constitution de l’Équateur reconnaît ainsi la Pachamama (la Terre-Mère) comme sujet de droit – une manière de traduire dans le langage juridique des visions du monde autochtones, fondées sur l’harmonie entre les êtres humains et la nature. Le préambule du texte évoque d’ailleurs la volonté de « construire une nouvelle forme de coexistence publique, dans la diversité et en harmonie avec la nature, afin de parvenir au buen vivir, le sumak kawsay », c’est-à-dire le bien vivre ou la vie en plénitude.

Dans d’autres contextes, notamment occidentaux, la gestion écologique reste trop souvent marquée par des logiques de contrôle, de « maîtrise » de la nature et de ses risques, voire d’exclusion, comme le souligne la chercheuse en sciences politiques Krystel Wanneau lorsqu’elle analyse les dispositifs de « solutions fondées sur la nature » promus par les Nations unies. Elle prend ici comme exemple les problèmes d’inondation dans le nord de la France et aux Pays-Bas pour illustrer l’attrait de ces solutions redonnant de la place à la nature en s’inspirant des services offerts par les écosystèmes.

Dès le XIIe siècle, les Flamands ont ainsi mis en place les wateringues, des dispositifs de canaux pour contenir les inondations et gagner des terres agricoles sur la mer. Aujourd’hui, ces approches conciliant activités humaines et préservation écologique se multiplient, mais elles restent marquées par des tensions entre logiques administratives, agricoles, urbaines et écologiques pouvant reconduire des rapports de pouvoir inégaux entre politiques nationales et initiatives locales, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Partout dans le monde, ces approches de gestion des risques « avec » le vivant séduisent sur le papier, mais leur concrétisation se heurte à des conflits dont la résolution appelle de véritables débats démocratiques.

Pas étonnant donc qu’en parallèle, des alternatives démocratiques émergent. Le mouvement des villes en transition, lancé par l’enseignant britannique Rob Hopkins, promeut des modes de vie collectifs résilients, où « prendre soin du vivant » devient un mot d’ordre local. En France, les Soulèvements de la Terre, ou encore les mobilisations écologistes radicales étudiées par le politiste Luc Sémal, montrent que le vivant peut devenir un outil de mobilisation et de critique.

Parallèlement, certaines collectivités locales expérimentent des Parlements du vivant (dans l’agglomération Dracénie Provence Verdon [Var]) ou des micro-Parlements des vivants (à La Rochelle [Charente-Maritime], à Paris) pour faire participer les écosystèmes dans les décisions publiques afin de dépasser les oppositions modernes entre humain et non-humain, raison et émotion, corps et esprit. Ce changement reflète une tentative de réinventer notre rapport au monde, en mobilisant des savoirs sensibles longtemps marginalisés.

Mais cette prise de conscience ne suffit pas. Comme le montrent les historiens de l’environnement, l’anthropocène n’est pas qu’un moment de réveil écologique : c’est aussi le produit de trajectoires politiques et économiques anciennes, qui vont de l’industrialisation et de l’exploitation coloniale aux logiques extractives et financières contemporaines. Penser le vivant exige donc plus qu’un changement de regard. Il faut transformer les priorités, les institutions, les formes de pouvoir. Les chercheurs en théorie politique Marc-Antoine Sabaté et Emmanuel Charreau insistent : ce n’est pas parce qu’on parle du vivant qu’on agit en conséquence. Il ne suffit pas d’ouvrir les yeux, encore faut-il changer les cadres hérités de ces histoires longues. Avoir conscience du réchauffement climatique ne produit pas une action immédiate, mais plutôt l’inverse.

Ces tensions deviennent de plus en plus visibles en Europe. En Belgique, la Cour constitutionnelle a suspendu le report de l’interdiction des diesels Euro 5 à Bruxelles, mobilisant le droit à la santé et à un environnement sain. En France, le Conseil d’État a condamné l’État pour inaction climatique (affaire Grande-Synthe, dans le Nord), confirmant que seule la contrainte juridique oblige à agir.

Mais la crise des gilets jaunes rappelle que protéger le climat sans corriger les inégalités sociales peut générer de nouvelles fractures. Comme le note le chercheur en théorie politique Éric Fabri, reconnaître le vivant sans transformer les logiques propriétaires revient à reproduire les mêmes asymétries de pouvoir et, en fait, à reconduire le paradigme de la nature (ontologie naturaliste) dont la propriété est une expression juridique. L’histoire des idées est ici utile pour révéler à quel point la vision d’une nature dont l’humain est maître et possesseur est intimement liée à l’idéologie propriétaire. Ne pas la remettre en question, c’est ainsi accepter de continuer à porter les œillères modernes qui font de la nature un ensemble de ressources à s’approprier.

Le vivant bat en brèche cette représentation et invite à penser un rapport au monde qui ne soit pas hiérarchique, unilatéral ni fondé sur la domination.

Une révolution intellectuelle ou un discours récupéré ?

À mesure que le vivant devient un objet de débat, une question devient centrale : assiste-t-on à une transformation en profondeur de nos institutions, ou à une récupération d’un langage critique vidé de sa portée subversive ?

Comme le souligne le professeur en philosophie Philippe Caumières, parler du vivant n’a de sens que si cela s’accompagne d’un véritable renouveau de l’activité politique autonome. Or, aujourd’hui, deux dynamiques coexistent – et parfois s’opposent frontalement. D’un côté, on observe des tentatives sincères pour repenser notre rapport au vivant, à travers le droit, la politique, ou de nouvelles formes de gouvernance écologique. Mais en parallèle, le vivant devient aussi un outil de langage pour des logiques plus anciennes. États et entreprises invoquent la protection du vivant pour légitimer des politiques de contrôle, de marchandisation ou de surveillance.

C’est particulièrement visible en Chine : derrière la bannière de la « civilisation écologique », le Parti communiste chinois promet de réconcilier développement et environnement. Dans les faits, la conservation d’espèces emblématiques comme le panda ou la mise en place de parcs nationaux servent à renforcer le contrôle territorial, à limiter l’accès aux ressources ou à encadrer les populations locales, comme l’analyse la chercheuse en science politique Virginie Arantes, spécialiste de la Chine. Le vivant y devient un capital écologique et symbolique, mais aussi un instrument de gouvernement.

Ceci soulève une question centrale : le vivant remet-il en cause la distinction entre nature et culture, ou la redéfinit-il selon de nouvelles logiques ? Même lorsqu’on parle de vivant, les dynamiques d’exploitation et de pouvoir demeurent. Quel rôle peuvent jouer les humains dans ces conflits d’intérêts interespèces ? Peuvent-ils être arbitres sans imposer leurs propres normes comme seul étalon ? Cette tension traverse également les débats philosophiques. Bruno Latour appelait ainsi à reconstruire nos attachements au vivant et à reconnaître la pluralité des êtres avec lesquels nous cohabitons. Mais des penseurs, comme Frédéric Lordon ou Andreas Malm, rappellent que toute réflexion écologique qui oublie les rapports de classe et la dynamique du capitalisme risque de manquer sa cible. Penser le vivant, oui – mais sans perdre de vue les structures sociales et économiques qui façonnent les conditions de vie et le travail.

Le vivant n’est pas un mot magique. C’est un champ de lutte. Ce qui se joue, c’est la fabrication d’une frontière entre humain et nature, et la difficulté – voire l’impossibilité – d’entretenir avec celle-ci un rapport autre qu’extractiviste. Et la manière dont nous habitons le vivant, le nommons, le protégeons ou l’exploitons en dit long sur le monde que nous sommes en train de construire.

À mesure que le vivant devient un enjeu central, il peut ouvrir des voies nouvelles – ou servir à reconduire des logiques anciennes de domination.

Le défi est triple :

- Transformer les prises de conscience en actions concrètes.

- Mobiliser les savoirs permettant de réordonner les priorités politiques.

- Questionner les formes d’appropriation du vivant, qu’elles soient économiques, juridiques ou politiques.

Plutôt qu’un consensus, le vivant est aujourd’hui une question. Il nous force à choisir : que préserver, pour quels mondes à venir, avec qui et pour qui ?

Cet article est inspiré de l’ouvrage Rendre le vivant politique, dirigé par Virginie Arantes, Éric Fabri et Krystel Wanneau, paru en 2025 aux éditions de l’Université de Bruxelles et consultable en ligne.

- Virginie Arantes, Postdoctoral Researcher – Projet Chine CoREF, CNRS/EHESS (CECMC), Université Libre de Bruxelles (ULB);

- Eric Fabri, Chercheur postdoctoral en théorie politique, Université Libre de Bruxelles (ULB)

- Krystel Wanneau, Chercheuse postdoctorale – Projet ANR « SciOUTPOST », CNRS/CREDA – UMR 7227, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.