À l’approche de la COP30 à Belém, au cœur de l’Amazonie, EY décrypte les enjeux qui se jouent lors de cette énième édition qui s’annonce décisive pour l’action climatique internationale.

Alors que les dix dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, et que 2024 est devenue la première année à dépasser le seuil critique de +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, l’urgence climatique impose une mobilisation sans précédent des acteurs publics et privés.

Un déclic décisif et nécessaire pour l’ambition climatique mondiale

Alors que la COP30 marque le pas du 10ème anniversaire de la COP21, nous ne pouvons plus simplement nous contenter de constater le franchissement des seuils de réchauffement. Le seuil des +1,5°C qui était à l’époque le point à éviter coûte que coûte est devenu notre présent, accepté par résignation ou manque de projection – reléguant le climat en bas de la pile des polycrises (guerre, économie…) que nous traversons.

Souhaitons-nous que l’inertie soit aussi de mise quand nous passerons le seuil des +2°C ? La synthèse de 2024 avait déjà pourtant révélé un écart préoccupant entre les trajectoires actuelles et celles compatibles avec une limitation du réchauffement à +2°C réduisant de fait la portée et l’ambition des États dans leurs Contributions Déterminées Nationales (CDN).

Cette COP30 est attendue au tournant, et tout l’enjeu est de réviser ces CDN sur le papier (mais aussi dans les faits) pour accroître significativement l’ambition climatique des États, s’aligner sur des trajectoires compatibles et définir les orientations en matière d’adaptation climatique. Face à l’insuffisance des actions des États et de leurs CDN, les initiatives locales et privées jouent un rôle de plus en plus important, accélérant la transition climatique là où les politiques nationales peinent à avancer.

L’action doit être un pilier central de la COP30

L’approche de la présidence brésilienne, incarnant la voix du Sud global, place la justice climatique au cœur de son agenda. Structuré autour de six axes thématiques — transition énergétique et industrielle, protection des forêts et de la biodiversité, transformation des systèmes agricoles et alimentaires, résilience des villes et des infrastructures, développement humain et social, ainsi qu’un volet transversal consacré aux leviers d’action (financement, technologies et renforcement des capacités) — l’agenda veut relier l’action climatique aux réalités concrètes vécues par les populations les plus exposées : les impacts du climat sur les personnes, les systèmes alimentaires, la nature, la forêt et l’accès équitable aux ressources. On attend donc de cet agenda une réelle accélération des engagements existants : l’action collective doit devenir la réponse durable à l’urgence climatique.

De Bakou à Belèm, le financement Nord-Sud doit être repensé

Si les engagements pris à Bakou lors de la COP29 ont marqué une étape importante avec l’adoption du New Collective Quantified Goal (NCQG), visant à mobiliser 300 milliards de dollars par an en financement climatique, les pays ont également reconnu, à travers la feuille de route “Baku to Belém”, que les besoins réels des pays en développement s’élèvent davantage à 1 300 milliards de dollars par an d’ici 2035 s’ils voulaient faire face efficacement aux impacts du changement climatique. Après avoir tracé une feuille de route ambitieuse avec Baku to Belém, le Brésil est désormais attendu sur la mise en œuvre effective de cet engagement : faire de l’objectif de 1 300 milliards de dollars par an une réalité portée au plus haut niveau politique international.

Cela passera par des leviers innovants, capables de changer l’échelle du financement climatique. Les Debt-for-Climate Swaps, inspirés des mécanismes déjà testés au Belize et en Équateur, permettent de convertir une partie de la dette en investissements climatiques, libérant ainsi des ressources précieuses pour les pays les plus vulnérables.

Dans cette dynamique, le secteur privé – entreprises, investisseurs, institutions financières – détient une part essentielle de la solution, tant pour mobiliser les capitaux nécessaires que pour assurer sa propre résilience, notamment en renforçant celle de ses chaînes de valeur. Les gouvernements, seuls, ne peuvent répondre aux besoins financiers colossaux qu’exige cette transformation.

Préservation des forêts et résilience alimentaire

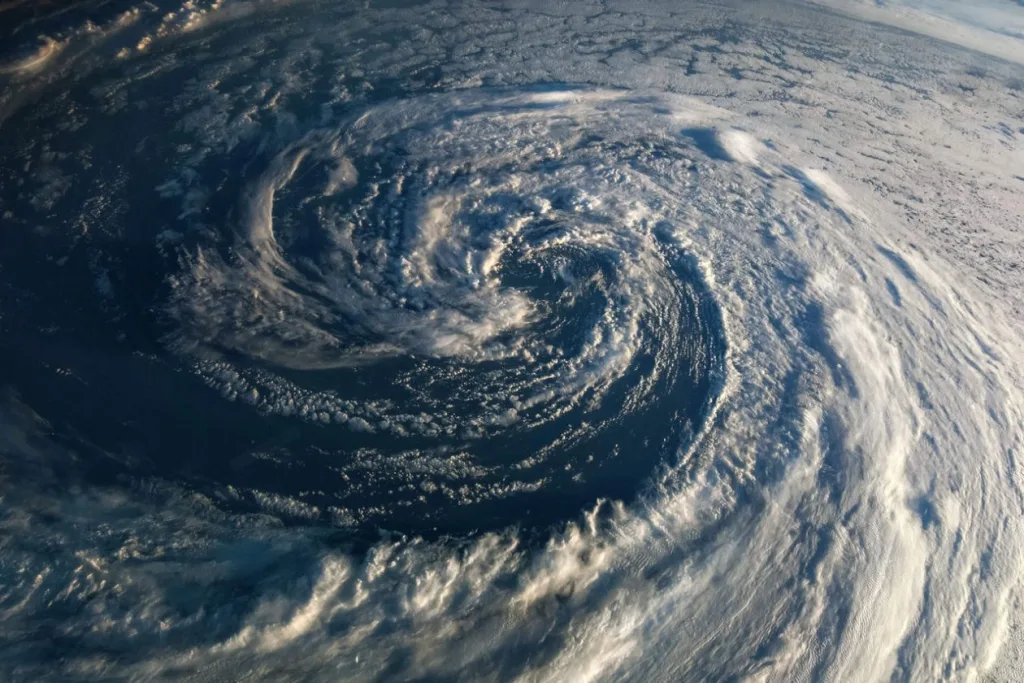

Enfin, la localisation de la COP30 va permettre de replacer le poumon vert de la planète au centre des débats : l’Amazonie avec notamment le lancement du Tropical Forests Forever Facility, fonds de 125 milliards de dollars dédié à la conservation des forêts. Les forêts et océans jouent évidemment un rôle vital sur la séquestration carbone, la protection de la biodiversité et la résilience des chaînes de valeur agroalimentaire, de l’énergie et de l’industrie.

« Dix ans après les accords de Paris, et dans un contexte géopolitique complexe, la COP30 doit être celle de l’implémentation. Il ne s’agit plus de définir des cadres (Accord de Paris) ou même de préciser certaines dispositions (art. 6) mais bien de passer à l’action et donc de passer à une phase de mise en œuvre. L’Amazonie, symbole de la biodiversité mondiale, rappelle l’importance de l’intersection entre climat et nature tant sur les solutions via la séquestration carbone pérenne que sur les enjeux d’adaptations aux changement climatique » alerte Frédéric Papon, associé développement durable EY France