Le terme « traces » apparaît de plus en plus souvent dans les publications scientifiques, mais aussi dans les articles à destination du grand public, sans que les lecteurs sachent exactement à quoi il correspond. Les mots parlent quasiment d’eux-mêmes, mais il n’est pas superflu d’expliquer ce que ce terme signifie tant il est apparu relativement récemment : un élément trace est une substance qui est naturellement présente en quantité plus ou moins faible dans notre environnement, que ce soit l’air, le sol ou l’eau. Toutefois, la concentration de certains de ces éléments traces peut se révéler anormalement élevée à certains endroits, en général à cause de l’activité humaine.

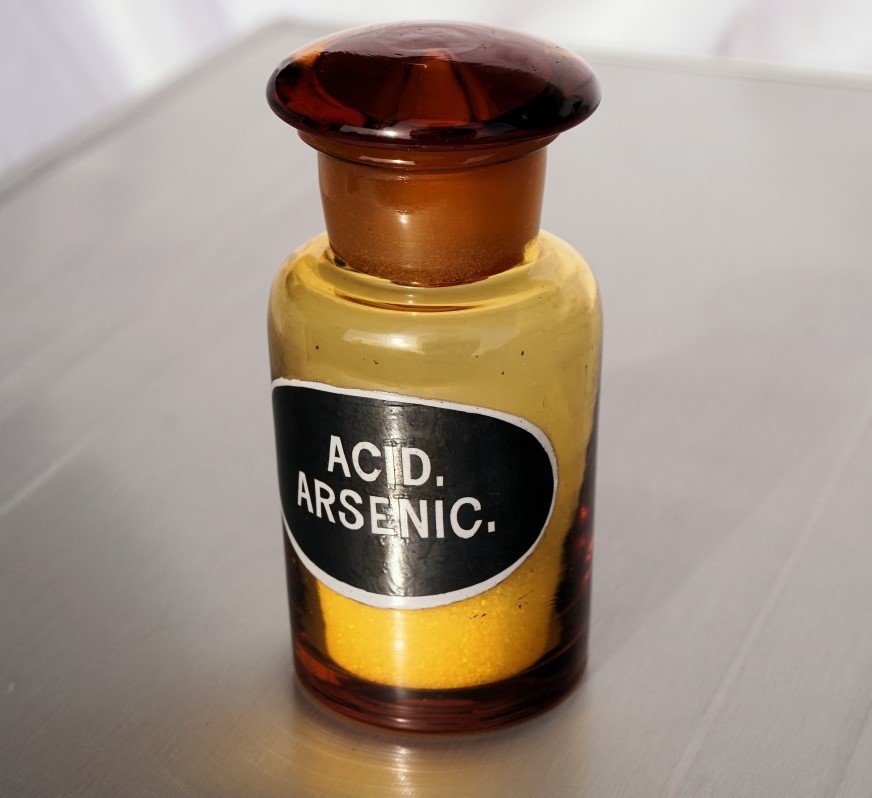

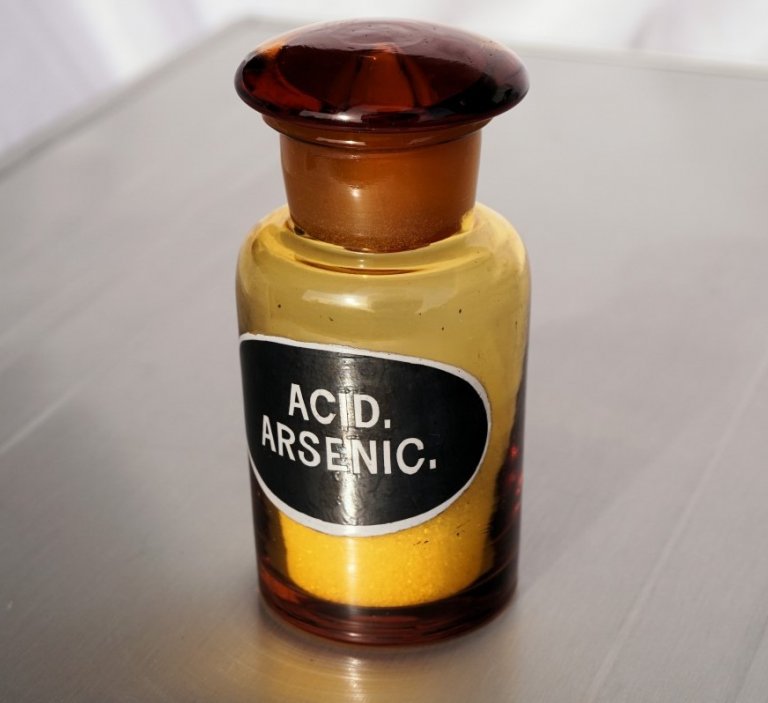

Ce terme a tendance à remplacer de plus en plus souvent celui de « métaux lourds » car plusieurs de ces éléments traces ne possèdent pas les propriétés des métaux. Certains distinguent même les éléments traces métalliques, ou ETM, et les éléments traces non métalliques même si, en l’état actuel des choses, aucun consensus scientifique n’a encore défini une liste précise et exhaustive distinguant définitivement les uns des autres. D’ailleurs, même les organismes qui les étudient ne savent pas toujours comment les répertorier. L’étude Esteban de Santé publique France concernant l’exposition aux métaux de la population française qui a été publié en juillet dernier en est d’ailleurs un parfait exemple puisqu’elle fait figurer l’arsenic parmi les 27 métaux qu’elle a étudiés alors que, d’un point de vue scientifique, l’arsenic n’est pas un métal. Passé ce point de détail sémantique, les résultats de cette étude ont fait un certain bruit et ont largement été relayés dans les médias car ils ont révélé que tous les Français étaient contaminés aux métaux lourds. Arsenic, plomb, mercure, nickel, aluminium, chrome, fer, cuivre, étain, zinc, sélénium… tous ces éléments sont donc présents dans notre organisme à des concentrations dont l’importance caractérise ou non leur toxicité. C’est d’ailleurs dans la bonne définition et le respect de ces seuils que réside l’enjeu des politiques de santé publique qui les concernent. Démonstration avec trois de ces éléments traces. L’arsenic Il faut bien l’avouer : le nom fait peur car nous avons tous en tête les empoisonnements à l’arsenic. Pourtant, à part dans les romans policiers et les films, de tels décès sont extrêmement rares car il faut avoir ingéré une dose très élevée d’arsenic pour succomber. Fort heureusement d’ailleurs car, comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé sur la page qu’elle lui consacre, « l’arsenic est un élément naturel de la croûte terrestre et il est largement présent dans l’environnement, que ce soit dans l’air, dans l’eau ou dans la terre ». L’institution internationale précise même qu’il est naturellement présent à des concentrations élevées dans les eaux souterraines d’un certain nombre de pays. Et c’est sans compter l’arsenic produit par l’activité humaine car il est très utilisé dans l’industrie et l’agriculture, de la production de verres, pigments et textiles à certains intrants agricoles, en passant par des conservateurs de bois ou des produits de tannage… Autant d’usages qui font que la concentration en arsenic dans certaines régions atteint des seuils critiques. Ainsi, selon la Haute autorité de santé (HAS), 7000 sites seraient pollués ou potentiellement pollués à l’arsenic en France, essentiellement à cause de l’activité humaine, sachant qu’est considéré comme pollué tout site dont le seuil dépasse les 25 mg d’arsenic inorganique bioaccessible par kilogramme de terre. Le problème, c’est que les personnes vivant à proximité de ces sites courent le risque d’être contaminées. Selon la HAS, au-delà d’une valeur-seuil de 10 µg d’arsenic par gramme de créatinine, donc dans les urines, l’exposition doit être considérée comme excessive. Et les conséquences sur la santé peuvent être très graves. Le principal risque est l’apparition d’un cancer du poumon, de la peau et de la vessie car l’arsenic est classé cancérogène avéré pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), mais des troubles neurologiques, cardiovasculaires, hépatiques ainsi que des lésions cutanées peuvent être observés par ailleurs. Toutefois, il convient de relativiser et de ne pas céder à la tentation alarmiste à laquelle ont succombé de nombreux médias après la publication des résultats de l’étude Esteban. Car si elle a mis en évidence le fait que toute la population présente des concentrations détectables d’arsenic, la moyenne géométrique est égale à 8,2 µg/g de créatinine, soit en-dessous de la valeur-seuil fixée par l’HAS. Quant aux taux les plus élevés, ils s’observent essentiellement chez les anciens fumeurs et les personnes consommant régulièrement des produits de la mer. Le mercure Tout comme l’arsenic, le mercure fait partie des « ETM » dont Santé publique France a mesuré l’exposition des Français dans le cadre de l’étude ESTEBAN. Et les résultats sont sensiblement les mêmes que pour l’arsenic puisque 99,5% de la population d’enfants et 100% des adultes présentent des concentrations détectables en mercure. Il faut dire que, comme pour l’arsenic, les occasions de se trouver en contact avec cette substance sont nombreuses, tant elle est présente dans notre environnement quotidien, et ce même si les célèbres thermomètres à mercure sont interdits à la vente depuis le 1er mars 1999. En effet, outre le fait qu’il est présent naturellement dans l’air, l’eau et les sols, on trouve encore du mercure dans les amalgames dentaires, qui constituent d’ailleurs l’une des principales sources d’exposition au mercure pour la population générale avec la consommation de poissons. Enfin, de multiples usages industriels : fonderies, usines d’incinération et de recyclage des déchets, production de ciment, toutes sortes d’usines chimiques, sidérurgiques, électroniques et métallurgiques sont également des sources d’émission de mercure dans l’environnement. Les populations résidant à proximité peuvent donc être ponctuellement exposées en cas de contamination des sols, de l’eau ou de l’air. Dans ces conditions, difficile de ne pas se trouver en contact avec du mercure, un métal lourd que l’OMS a classé parmi les dix produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Très nocif pour les systèmes digestif, nerveux et immunitaire ainsi que pour les yeux, les poumons et les reins, le mercure peut être à l’origine de troubles neurologiques et comportementaux, ou encore de dysfonctionnements moteurs et cognitifs. Reste que si ces effets sont indéniables, il convient toutefois de déterminer à partir de quelle concentration ils sont susceptibles de se manifester car, comme l’appelle de ses vœux Santé publique France en conclusion de son étude Esteban, « il serait intéressant d’établir des valeurs-guide sanitaires pour ce métal pour toute la population ». Le fluor À première vue, il peut sembler étonnant de voir figurer le fluor au côté de l’arsenic et du mercure, tant on a une image positive de cette substance essentielle à notre santé. Pourtant, le fluor peut s’avérer très nocif. « En 2010, l’OMS a classé le fluor dans la catégorie des dix produits les plus toxiques pour l’environnement. Il a également été déclaré par l’Europe comme une substance dangereuse prioritaire depuis 2013 », explique le Docteur Catherine Rossi, chirurgien-dentiste. Selon le document que l’association OQUALIM a consacré à cette substance, « en toxicologie, le fluor est reconnu au moins aussi toxique que le mercure et à peine moins toxique que l’arsenic ». En fait, pour cet élément trace plus que pour les autres, il s’agit d’une question de dosage : ni trop, ni pas assez. Car si une carence en fluor peut constituer « une perte de chance dans la prévention contre les caries » selon Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union française pour la santé bucco-dentaire, un surdosage peut aussi avoir des conséquences désastreuses sur les dents, mais aussi sur les os. En effet, au-delà d’une certaine dose, le fluor devient plus nocif que bénéfique pour notre santé. En prévention, l’OMS a fixé une limite de 0,05 mg par jour et par kilo de poids corporel, sans toutefois dépasser 1 mg/j, et ce tous apports confondus. Car du fluor, il n’y en a pas que dans les dentifrices. Cette substance est aussi présente naturellement dans l’eau, qu’elle soit du robinet ou en bouteille, à des teneurs qui varient fortement en fonction de la composition du sol, mais aussi dans le sel de table, qui est souvent enrichi en fluor. Enfin, l’ANSES a dénombré de nombreuses sources anthropiques, telles que la fabrication du verre, des céramiques, de l’émail, de la brique, de la poterie, du ciment, de l’aluminium, de l’acier, mais aussi la fonderie, le traitement de surface, le soudage, le brasage des métaux, la production de substances chimiques fluorées, la fabrication de divers pesticides… Autant de sources potentielles qui font qu’il est parfois difficile de ne pas dépasser la dose maximale. Outre les sources anthropiques, dans certaines régions du monde, le fluor est aussi naturellement présent dans l’eau potable en raison de facteurs géologiques. En Inde et au Maghreb par exemple, de nombreuses personnes sont atteintes de fluorose dentaire. Cette pathologie, causée par une concentration excessive de fluor dans l’émail des dents, a pour conséquence une décoloration des dents, qui laisse souvent des marques blanches opaques, des lignes ou une marbrure de l’émail, et une mauvaise minéralisation des dents.