Une étude publiée dans la revue Nature, menée par l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques à travers le monde, dont plusieurs chercheurs français du CNRS, met en lumière l’effet majeur des activités humaines sur l’érosion de la biodiversité végétale. L’analyse simultanée de la diversité observée et de la diversité qui, au vu de ses caractéristiques, devrait être présente, révèle que de nombreuses espèces de plantes natives sont absentes de leurs habitats naturels, notamment dans les régions les plus impactées par l’activité humaine.

En résumé

- La « diversité fantôme » désigne les espèces qui pourraient naturellement occuper un environnement en raison de leurs besoins écologiques, mais qui en sont absentes pour des raisons historiques.

- Une équipe de chercheurs internationale a analysé le potentiel de la diversité végétale de plus de 5 000 sites dans le monde, en mesurant la part de diversité réellement présente, révélant l’impact inapparent des activités humaines sur la végétation.

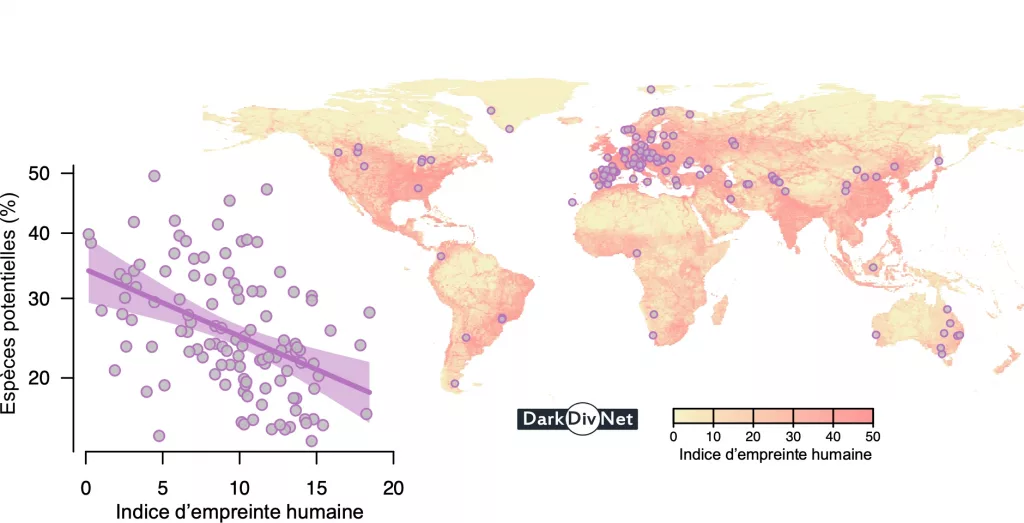

- Dans les régions fortement affectées par les activités humaines, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui pourraient s’y établir, contre 35 % dans les régions les moins impactées, un écart causé par la fragmentation des habitats, favorisant la part de la diversité fantôme.

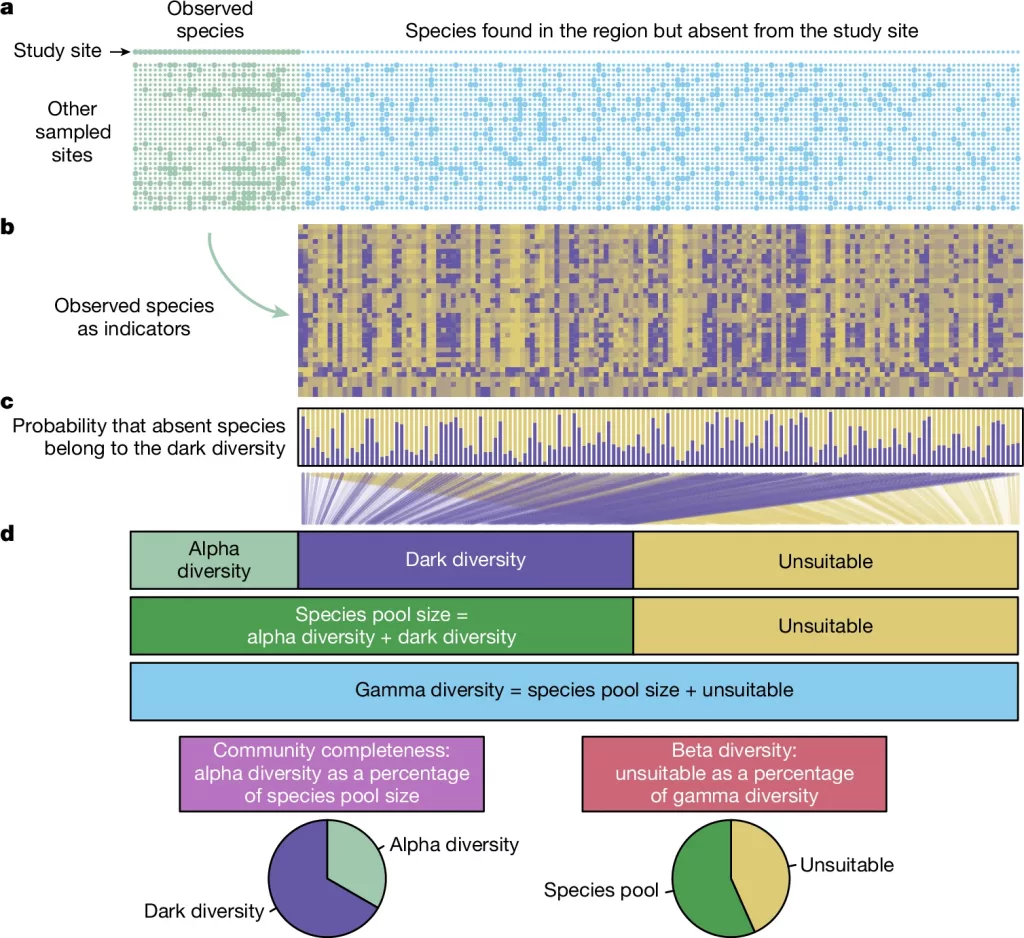

a, Les données comprenaient un site d’étude local où certaines espèces étaient présentes, mais de nombreuses espèces échantillonnées ailleurs dans la région étaient absentes. Pour estimer la probabilité qu’une espèce qui s’absente au site mais présente dans la région appartient à la diversité sombre du site, nous avons utilisé des informations sur les co-occurrences d’espèces sur d’autres sites de la région. b, Nous avons calculé une matrice indicatrice dans laquelle chacune des espèces présentes indiquait l’adéquation écologique de chaque espèce absente pour le site d’étude. Nous avons comparé le nombre de co-événements observés avec le nombre de co-occurrences attendues au hasard (selon la distribution hypergéométrique) et normalisé la différence en utilisant l’écart type par rapport à la distribution hypergéométrique. c, En moyenne pour toutes les espèces observées, chaque espèce absente a été affectée d’une probabilité d’appartenance à la diversité sombre pour le site d’étude. Par conséquent, la diversité sombre était un ensemble flou auquel les espèces appartenaient à des degrés divers. d, plusieurs paramètres de la biodiversité ont été caractérisés pour chaque site dans la région. La diversité alpha était le nombre d’espèces enregistrées sur le site, et la diversité gamma était le nombre total d’espèces enregistrées dans une région. La taille de la diversité sombre a été estimée comme la somme des probabilités d’espèces absentes appartenant à la diversité sombre du site d’étude. L’alpha et la diversité sombre formaient ensemble le pool d’espèces spécifiques au site, et la diversité gamma ne tombant pas dans cette catégorie a été considérée comme la partie inadaptée de la diversité gamma, c’est-à-dire appartenant aux réservoirs d’espèces d’autres sites. Nous avons étudié le pourcentage du réservoir d’espèces qui était présent dans la diversité alpha (complétude de la communauté) et le renouvellement des pools d’espèces dans la région, exprimé en pourcentage de la diversité gamma qui était impropre au site de l’étude (diversité bêta).

Les espèces végétales fantômes

La végétation naturelle est souvent dépourvue de nombreuses espèces qui pourraient y être présentes, en particulier dans les régions fortement touchées par les activités humaines. Une nouvelle étude coordonnée par des chercheurs de l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques du réseau de recherche DarkDivNet, dont des chercheurs français du CNRS, des universités PSL, Claude Bernard-Lyon 1, de Toulouse et de Bordeaux, a mis en lumière ce phénomène.

Pour réaliser cette étude, l’ensemble des espèces végétales de près de 5 500 sites répartis dans 119 régions du monde ont été recensées. Grâce à ce travail, les chercheurs ont identifié la « diversité fantôme » (dark diversity1), c’est-à-dire les espèces natives susceptibles de vivre sur ces sites, mais qui en sont actuellement absentes. Cette approche permet d’évaluer le potentiel de la diversité végétale, et de mesurer la proportion de celle qui est réellement présente, soulignant l’impact inapparent des activités humaines sur la végétation.

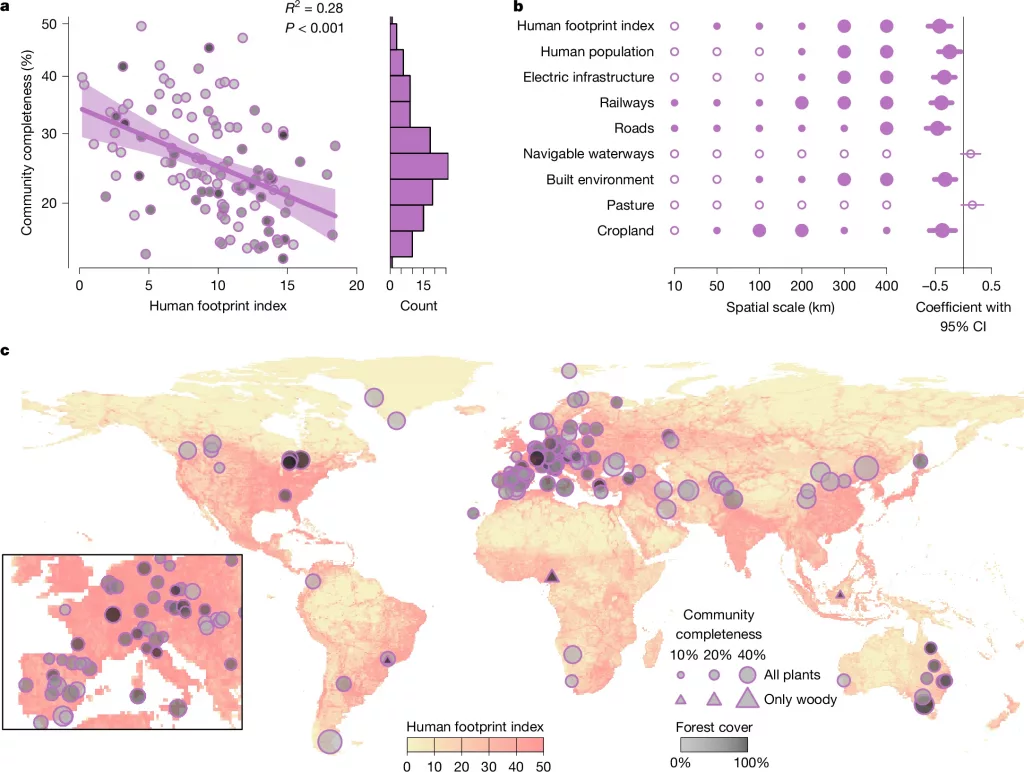

a, Relation entre l’exhaustivité de la communauté dans la végétation naturelle et l’indice d’empreinte humaine dans la zone environnante, défini par un rayon de 300 km. La ligne de prédiction d’un modèle de régression linéaire multiple est représentée avec les intervalles de confiance à 95 %. Notez que les valeurs d’exhaustivité de la communauté sur l’axe y sont rétro-transformées à partir de l’échelle logit. Les tonalités symboles indiquent la couverture forestière (0-100%). La valeur de R 2 du modèle et la valeur P à deux queues de la relation sont indiquées; n x 116 régions. La répartition de l’exhaustivité de la communauté est montrée dans l’histogramme à droite (médiane, 25 %). b, gauche, résumés types reliant l’exhaustivité de la communauté à l’indice d’empreinte humaine et à ses composantes à toutes les échelles spatiales. L’influence humaine a été en moyenne sur différentes échelles spatiales autour des régions de l’étude (radii 10 km, 50 km, 100 km, 200 km, 300 km et 400 km), et les modèles respectifs ont été comparés à l’aide du critère d’information d’Akaike (AIC). Les symboles remplis indiquent des relations significatives (P – 0,05), et le grand symbole indique l’ensemble des meilleurs modèles significatifs (AIC 2). À droite, à partir du meilleur modèle (à l’échelle la plus petite à laquelle l’indice d’empreinte humaine ou l’un de ses composants est représenté sous la forme d’un coefficient normalisé (point) avec un intervalle de confiance à 95 % (IC; ligne); n x 116 régions. Les symboles remplis et les lignes d’intervalle de confiance au caractère gras indiquent des effets significatifs. c, Carte des régions d’échantillonnage, avec l’exhaustivité de la communauté indiquée par la taille des symboles et la carte sous-jacente montrant la variation globale de l’indice d’empreinte humaine 34 (la valeur la plus élevée à l’intérieur de chaque maille de l’ordre de 0,25 x 0,25o). L’encart montre une partie de l’Europe contenant un grand nombre de régions d’étude. Les triangles indiquent des régions dans lesquelles seules des essences ligneuses ont été échantillonnées. Les symboles des tonalités indiquent le pourcentage de forêts dans les régions.

Dans les régions fortement affectées par la présence humaine, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui peuvent s’y établir. Les mesures classiques de la biodiversité, comme le simple comptage d’espèces, ne détectent pas cette différence, en raison des variations naturelles qui masquent l’ampleur des conséquences anthropiques. Celles-ci peuvent être mesurées à l’aide de l’indice d’empreinte humaine, incluant la densité des populations, l’usage urbain ou agricole des terres, ainsi que les infrastructures routières et ferroviaires.

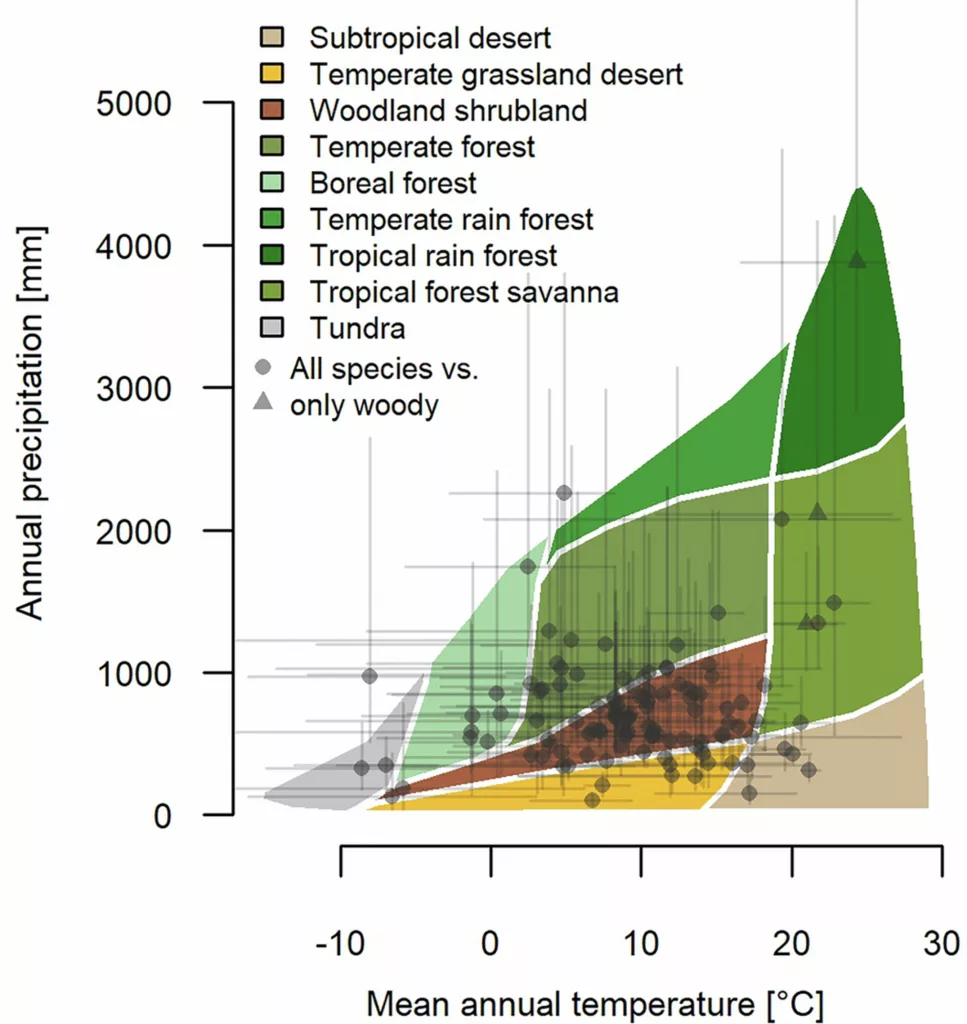

Les lignes indiquent les plages situées dans un rayon de 100 km. Les biomes larges approximatifs sont représentés. Les triangles indiquent des régions dans lesquelles seules des essences ligneuses ont été échantillonnées.

L’équipe de scientifiques révèle que la diversité d’un site se retrouve négativement influencée par cet indice et la plupart de ses composantes, dans une zone pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Ce constat alarme sur l’étendue des conséquences des activités humaines, plus importantes qu’on ne le pensait, affectant même les aires protégées.

La pollution, l’exploitation forestière, les déchets, le piétinement et les incendies d’origine anthropique peuvent exclure certaines plantes de leurs habitats. Cependant, l’impact humain est moins prononcé lorsqu’au moins un tiers de la région environnante est naturelle, soutenant ainsi l’objectif mondial de protection de 30 % des terres de la planète.

Cette étude dévoile l’importance de préserver les écosystèmes au-delà des aires protégées. Le concept de diversité fantôme offre aux défenseurs de l’environnement un outil précieux pour identifier les espèces absentes pourtant adaptées à un milieu, et suivre ainsi les bienfaits de la restauration des écosystèmes.

Référence de la publication

Pärtel, M., Tamme, R., Carmona, C. P., Riibak, K., Moora, M., Bennett, J. A., Chiarucci, A., Chytrý, M., Francesco, D. B., Eriksson, O., Harrison, S., Lewis, R. J., Moles, A. T., Öpik, M., Price, J. N., Amputu, V., Askarizadeh, D., Atashgahi, Z., Aubin, I.,. . . Zobel, M. (2025). Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity. Nature. Publié le 2 avril 2025.

Laboratoires CNRS impliqués

- Centre de Recherche sur la biodiversité et l’Environnement (CRBE – CNRS/IRD/Univ. Toulouse III – Paul Sabatier/Toulouse INP)

- Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC, Bordeaux INP/CNRS/Univ. Bordeaux)

- Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA – CNRS / ENTPE / Université Claude Bernard)

- Le terme dark diversity se réfère à celui de dark matter, ou matière noire en français, qui est une matière hypothétique dont les scientifiques soupçonnent la présence dans l’Univers mais qui reste indétectable à ce jour. ↩︎