« Mais si les Chinois et les Indiens ne font rien, à quoi bon tenter, nous, de réduire notre empreinte carbone ? » Vous avez sans doute déjà entendu une telle idée, listée parmi les douze excuses les plus utilisées pour justifier l’inaction climatique1. Pour les économistes Claudius Gräbner-Radkowitsch (Université de Flensburg) et Birte Strunk (The New School), inciter les pays du Sud à décroître est-ce néocolonial ? Albert Bouffange (Sciences Po Lyon) et ses co-auteurs, pensent que selon les façons de calculer le PIB, concilier croissance et réduction des gaz à effets de serre s’avère plus ou moins réaliste.

Quelle place pour le Sud global dans la décroissance ?

Claudius Gräbner-Radkowitsch, Europa-Universität Flensburg et Birte Strunk, The New School

Le constat est sans appel : les activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique mais aussi d’autres crises environnementales, telles que l’aggravation de la perte de biodiversité. Cependant, la question sur les mesures à prendre pour faire face à ces crises reste elle sujet à débat. Dans les milieux politiques, la solution la plus promue demeure celle la « croissance verte », qui consiste à rendre les activités économiques respectueuses de l’environnement.

Décroissance ou croissance verte ?

Mais l’idée de croissance verte n’implique pas de réduire les activités économiques pour éviter la destruction de l’environnement. Bien au contraire, les économies du monde entier y sont encouragées à poursuivre leur croissance. Les détracteurs du concept de croissance verte soulignent dès lors le succès limité de cette approche, en convoquant pour cela l’évolution de la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, ces dernières décennies.

Malgré les efforts déployés depuis les années 1970 en matière de politique climatique mondiale, les émissions continuent d’augmenter de manière exponentielle : comme le montre le Rapport sur les inégalités dans le monde, près de la moitié des émissions historiques ont été émises après 1990. Il semble ainsi que le statu quo actuel, fait de petits changements politiques, d’innovations technologiques ou de modifications du comportement humain ne suffit pas à empêcher la crise climatique et l’effondrement de la biodiversité. Partant de ce constat, le concept de « décroissance » s’impose de plus en plus comme une alternative à la croissance verte, car il constitue une critique plus radicale du paradigme actuel.

Les origines de la décroissance

La décroissance est un discours académique et un mouvement militant qui a émergé à la fin des années 2000 en Europe, en particulier en France. Il a été conceptualisé par des penseurs comme le philosophe André Gorz et l’économiste Serge Latouche, avant d’être popularisé dans le monde anglo-saxon par des chercheurs comme l’économiste Tim Jackson. Ces partisans de la décroissance affirment que l’incapacité à lutter efficacement contre la destruction de l’environnement s’explique en grande partie par le modèle économique mondial actuel, centré sur la croissance économique et le profit. Car ce n’est pas la seule activité « humaine » qui a provoqué le réchauffement de la planète, mais surtout l’activité économique promue par les pays du Nord depuis la révolution industrielle.

À l’origine, cependant, cette critique de la croissance n’était pas toujours liée aux enjeux écologiques. Le mouvement de la décroissance est plutôt né d’une critique du mode de vie occidental, de ses récits de progrès et de développement, et si le volet écologique de cette critique de la croissance a pris de l’ampleur ces dernières années, elle n’était au départ qu’un des nombreux piliers de la critique de la décroissance.

Qu’en est-il des pays du Sud ?

Aujourd’hui, la majorité des spécialistes de la décroissance affirment que, puisque les pays du Nord sont responsables de la plupart des dégâts environnementaux sur notre planète, ce sont principalement ces pays qui devraient réduire leur activité économique pour éviter une catastrophe écologique. Mais qu’en est-il des pays du Sud ? La décroissance s’applique-t-elle aussi à eux ? Doivent-ils également « décroître » ? Mais est-ce que cela n’impliquerait pas, alors, une démarche néo-coloniale, où les pays du Nord définissent à nouveau l’ordre du jour du développement mondial ? D’autant plus que certains pays plus pauvres pourraient avoir besoin de croître pour lutter contre la pauvreté. Et si la décroissance ne s’appliquait dès lors qu’au Nord, n’impacterait-elle pas quand même le Sud ? Et ces effets seraient-ils bons ou mauvais pour les habitants des pays les plus pauvres ?

Nous avons voulu trouver des réponses à toutes ces questions et avons pour cela passé en revue la littérature académique sur la décroissance. En partant d’environ 1000 publications sur la décroissance, nous avons abouti à un ensemble de 52 publications qui évoquaient tout à la fois la décroissance et le Sud global. Ironiquement, la majorité d’entre elles était rédigée par des chercheurs du Nord.

Une lecture attentive de ces publications a révélé l’existence d’une série de réponses nuancées à ces questions, que l’on peut grosso modo diviser en deux positions : celles qui soulignent les « défis » qu’il y à à allier les appels à la décroissance et les préoccupations du Sud global, et celles qui en présentent les synergies.

Lorsqu’on se penche, d’abord, sur les défenseurs de la décroissance partisans d’une synergie avec les enjeux des Sud, on retrouve trois arguments principaux. La décroissance serait inspirée par des penseurs du Sud, la décroissance permettrait d’achever la décolonisation des Sud, enfin, la dépendance à l’égard de la croissance serait tout aussi problématique dans les Nord et dans les Sud.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous.

Des penseurs et mouvements du Sud comme source d’inspiration et comme alliés

Les partisans de la décroissance soulignent souvent que nombre de leurs idées originelles ne proviennent pas des universitaires occidentaux qui ont inventé le terme « décroissance », mais plutôt de voix autochtones, d’universitaires et de mouvements d’activistes des Sud. Sont par exemple cités par l’anthropologue Jason Hickel le philosophe et historien d’origine sri-lankaise Ananda Coomaraswamy, le poète, philosophe et réformateur social bengali Rabindranath Tagore ou les économistes indiens Radhakamal Mukerjee et J.C. Kumarappa.

Bien que ces penseurs n’utilisent pas le terme « décroissance », mais se réfèrent plus fréquemment à des concepts tels que le Sumak kawsay (« ou Buen Vivir ») latino-américain ou l’Ubuntu africain, leurs idées et leurs concepts ont été une source d’inspiration essentielle pour le développement du discours sur la décroissance dans les pays du Nord. C’est cet argument qui est de loin le plus souvent avancé dans la littérature sur la décroissance et le Sud.

La décroissance au Nord comme décolonisation du Sud

Au-delà des similitudes au niveau conceptuel, la décroissance pourrait également fournir une occasion concrète de briser la division inégale du travail à l’échelle mondiale. Dimension visible notamment par l’extraction des ressources principalement effectuée dans le Sud et souvent associée à des coûts sociaux et écologiques considérables.

Ces matières premières sont ensuite exportées vers le Nord, où elles sont transformées en biens de consommation et souvent revendues au Sud. Cependant, la plupart des bénéfices économiques restent dans les pays déjà riches du Nord. L’argument selon lequel le Nord devrait dès lors « payer pour l’exploitation coloniale passée et présente dans le Sud », pour emprunter les mots du chercheur en écologie politique Federico Demaria et de ses co-auteurs, est au cœur de ce cadrage très typique du discours contemporain sur la décroissance.

La dépendance à l’égard de la croissance est problématique dans le Nord comme dans le Sud

Enfin, plusieurs chercheurs affirment qu’il n’est jamais bon pour un pays de dépendre de la croissance économique pour assurer sa stabilité sociétale, que ce pays soit situé au Nord ou au Sud. Ils soulignent qu’à elle seule, la croissance ne permet pas de sortir de la pauvreté : la distribution des richesses et les institutions sont tout aussi importantes, si ce n’est plus.

Si la décroissance est comprise comme un appel à rendre les économies plus indépendantes de la croissance, c’est-à-dire à rendre les prestations sociales et le bien-être des personnes moins dépendants d’une économie en expansion constante, alors la décroissance dans ce sens pourrait s’appliquer à la fois au Nord et au Sud, « en empêchant les pays du Sud d’être piégés dans l’impasse » à laquelle les économies de croissance conduiraient pour Serge Latouche.

Environ deux tiers des articles sur la décroissance et le Sud global suivent cette vision d’une synergie entre décroissance des Nord et intérêts des Sud. Mais, d’autres chercheurs évoquent eux les défis qu’il y a à lier les deux.

La décroissance est un concept inadapté au Sud

Certains soulignent par exemple que le cadrage et l’orientation théorique de la décroissance appliqués aux Sud ne sont tout simplement pas très attrayants pour ses habitants des pays du Sud.

S’appuyant sur des entretiens avec des universitaires et des activistes du Sud, ces sources affirment que le langage de la décroissance est souvent exclusivement axé sur le contexte du Nord, que ses débats sont trop détachés des luttes concrètes auxquelles les gens sont confrontés dans le Sud, et que le cadre général est trop eurocentré.

Ainsi, même si les mouvements et les universitaires du Sud sont d’accord avec certaines des idées de la décroissance, ils ne veulent pas utiliser son langage. En d’autres termes, le Nord pourrait continuer à apprendre du Sud, mais le Sud a très peu à apprendre de la décroissance en tant que concept, et plutôt que de se présenter comme une alliance naturelle, les chercheurs du Nord et du Sud devraient « renforcer les synergies potentielles, par une reconnaissance affirmée des barrières » soulignent par exemple l’économiste Beatriz Rodríguez Labajos et ses co-auteurs.

Le danger de la décroissance en tant que projet néocolonial

De même, si la décroissance, en tant que concept occidental, était imposée au Sud comme un concept pour tous, il ne s’agirait dès lors d’un projet néocolonial. En outre, les critiques affirment que dans le système économique mondial actuel, la décroissance dans les pays du Sud signifierait que ces pays seraient privés de la voie vers la prospérité que les pays du Nord ont empruntée, souvent sur le dos de ces pays plus pauvres.

De fait, le discours de la décroissance ne prête pas assez attention aux racines coloniales du développement, et ce manque d’attention à l’histoire coloniale représente un défi pour ce mouvement, surtout s’il se revendique comme un projet décolonial.

Le problème des dépendances mondiales

Enfin, il existe des dépendances globales qui provoqueraient des défis pour le Sud si le Nord mettait en œuvre des politiques de décroissance. Ce défi, contrairement aux deux autres, est plus matériel que conceptuel : un nombre important d’individus dans le Sud dépendent d’activités économiques liées aux exportations dans le Nord.

Une réduction de ces activités dans le Nord pourrait dès lors, au moins à court terme, avoir des effets néfastes sur les populations du Sud. Une baisse significative de la demande dans le Nord aurait des répercussions négatives sur de nombreux habitants du Sud, qui tirent leurs revenus de la vente de produits aux clients aisés du Nord.

Un dilemme fondamental pour la décroissance

Ce dernier point, l’interdépendance entre le Nord et le Sud, constitue un dilemme pour la décroissance. Car il peut à la fois être perçu comme une motivation et un obstacle à la décroissance. Pour ses partisans, la solution à ce dilemme ne peut être l’abandon de l’idée de décroissance dans le Nord. Comme ils le soulignent, il est cynique de justifier des schémas d’exploitation par l’argument selon lequel l’arrêt de l’exploitation aggraverait encore la situation des exploités. Mais dans le même temps, ils doivent reconnaître que des réformes institutionnelles non négligeables des systèmes internationaux de commerce, de finance, de politique et de droit sont nécessaires si l’on veut éviter des conséquences indésirables pour les populations du Sud.

Mais le mouvement de la décroissance n’a pas encore discuté concrètement de la forme que pourraient prendre ces réformes institutionnelles mondiales. C’est donc l’une des travaux les plus importants pour les spécialistes de la décroissance que de faire avancer ces débats et de formuler des suggestions viables sur la manière d’aborder efficacement le problème des dépendances structurelles mondiales et de concrétiser la promesse d’un changement radical de système pour le bien de tous les habitants de la planète.

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet associant The Conversation France et l’AFP audio. Il a bénéficié de l’appui financier du Centre européen de journalisme, dans le cadre du programme « Solutions Journalism Accelerator » soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. L’AFP et The Conversation France ont conservé leur indépendance éditoriale à chaque étape du projet.

Claudius Gräbner-Radkowitsch, Junior Professor of Pluralist Economics, Europa-Universität Flensburg et Birte Strunk, PhD candidate in economic, The New School

Une croissance moins polluante ? Encore faut-il savoir ce que l’on entend par croissance…

Albert Bouffange, Sciences Po Lyon; Baptiste Andrieu, Université Grenoble Alpes (UGA); Florence Jany-Catrice, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et Pierre-Yves Longaretti, Inria

À mesure que le changement climatique se fait une place dans le débat politique et économique, les discussions se polarisent de plus en plus autour de la possibilité ou non d’un « découplage ». Derrière ce terme, une question simple : la réduction des impacts environnementaux peut-elle avoir lieu en même temps que l’on continue à faire croître les systèmes économiques ? Un récent article de Gregor Semieniuk, économiste à la Banque mondiale en aborde un aspect crucial et sous-discuté : mesurons-nous correctement l’activité économique ?

Le « découplage » est celui de deux courbes, dont on veut savoir si elles peuvent se séparer, voire évoluer, de manière contraire : celle des émissions de gaz à effet de serre, et celle de la croissance économique, c’est-à-dire la variation du produit intérieur brut (PIB) réel : peut-on voir croître la courbe du PIB réel dans le temps, tandis que celle des émissions augmente moins vite (« découplage relatif »), voire baisse (« découplage absolu ») ? On considère ici le PIB réel car il rend les différentes années comparables en tenant compte de l’inflation (contrairement au PIB nominal). C’est toujours le PIB réel dont il est question lorsque l’on manipule des séries temporelles.

Le plus souvent dans le débat sur le découplage, la focale est portée sur la question des émissions de gaz à effet de serre (EGES) ou de l’énergie et donc sur le seul problème climatique. Or, il ne s’agit que d’une seule des neuf limites planétaires identifiées aujourd’hui par la communauté scientifique. Il y a théoriquement autant de débats sur le « découplage » que d’indicateurs environnementaux dont on regarde l’évolution dans le temps : consommation d’énergie, extraction de matière première, empreinte environnementale générale, etc.

Chacun de ces indicateurs environnementaux, il faut le souligner, fait l’objet de questionnements sur la pertinence de la mesure, sur sa fiabilité, sur sa construction. Les scientifiques cherchent à savoir si l’on mesure bien ce que l’on espère mesurer et si les phénomènes sont bien captés par la statistique. Entend-on, par exemple, par émissions d’un pays celles liées à ce qui est produit sur son territoire ou bien à ce qui est consommé par ses habitants, ce qui inclut les émissions liées aux biens importés ?

Le PIB, lui, est à l’inverse toujours pris comme allant de soi. L’usage de cet indicateur reste rarement interrogé. Or, à quel point les séries de PIB donnent-elles une représentation « juste » de nos économies ? Le fait est que lorsque l’on prend en compte l’incertitude statistique liée à la « bonne » mesure de l’activité économique, la marge d’erreur sur l’identification d’un « découplage » augmente. Et avec elle, l’incertitude ou la prise de risque, liée aux stratégies de « croissance verte », par opposition aux paradigmes de sobriété, de post-croissance ou de décroissance. L’article récemment publié par Gregor Semieniuk aborde justement la question de cette manière : mesure-t-on correctement l’activité économique ou, dit autrement, le PIB est-il un indicateur fiable pour cela ?

Des conventions et des erreurs qui se cumulent

On peut identifier différentes étapes critiques dans le calcul du PIB, qui pourraient mener à une incertitude quant à sa valeur dans le cadre du débat sur le découplage. Premièrement se pose la question du périmètre. Au fil du temps, les conventions comptables ont élargi les domaines d’activités dans le calcul, pour des raisons souvent techniques mais aussi sociopolitiques. Par exemple, les activités financières n’ont été ajoutées qu’en 1968 aux recommandations de calcul de comptabilité nationale. Avant cela, elles ne « comptaient » pas dans l’indicateur, car considérées comme improductives. De même en 1977, ce sont les services rendus par les administrations publiques qui ont été incluses au périmètre du PIB, témoignant de changements importants, en particulier dans l’idée que les activités publiques produisent des richesses.

Deuxièmement, certaines productions n’ont pas de prix de marché, et leur valeur est, par convention, associée à leur coût de production. C’est le cas précisément de ces services non marchands fournis par les administrations publiques. Une production assurée par un service public vaut ainsi en général moins que la même production assurée par une entreprise privée, le coût de production étant inférieur au prix de marché, qui intègre, quant à lui, le profit.

Troisièmement, et c’est une étape absolument décisive, on calcule le PIB « réel », aussi appelé « en volume », en le corrigeant de l’évolution des prix pour permettre une analyse dans le temps. En France, l’Insee reste relativement discret sur ses méthodes de calcul de l’inflation. Les biens et services composant le panier sur lequel l’indicateur des prix est construit sont, par exemple, toujours secrets. Cela est notamment l’héritage d’enjeux et de pressions politiques très fortes sur sa valeur : le lecteur ou la lectrice imagineront sans peine l’intérêt que pourrait avoir un gouvernement à mesurer une inflation faible quand les prestations sociales, les pensions ou autres salaires minimums y sont indexés.

La philosophie elle-même du calcul de l’inflation a drastiquement évolué dans le temps, passant d’un indicateur représentatif d’une famille ouvrière « type » de la région parisienne, à un indicateur qui ambitionne de représenter le coût de la vie pour un consommateur « moyen » théorique. Ces conventions ont chacune leur légitimité, mais il faut avoir conscience que l’inflation dans sa définition actuelle mesure une sorte de coût de la vie qui n’est ressenti par personne stricto sensu.

Outre la composition du panier de biens et services, le calcul de l’inflation fait aussi l’objet de conventions quant à la manière de tenir compte de variations dans la composition du panier de biens et services, en particulier les variations de qualité. Les débats sont toujours actifs autour de sa « bonne » mesure, et certaines estimations varient, au niveau international, du simple au double, souvent à la baisse.

Imaginons bien ce que cela représente : si l’inflation est plus forte ou plus basse de X points de pourcentage, alors le PIB déflaté, celui que l’on manipule tous les jours et pour toutes les comparaisons historiques, accuse une erreur dans les mêmes proportions chaque année, et donc de manière cumulative ! Sans même mentionner le problème des prix relatifs qui changent dans le temps et qui modifient sensiblement les valeurs des séries historiques selon le point de référence.

Découplage ou recouplage ? Cela dépend en partie de la définition

Dans cette discussion sur la confiance que l’on peut accorder au PIB dans le débat sur le découplage, les travaux de Gregor Semieniuk sont les premiers, à notre connaissance, à regarder l’impact des différentes définitions du PIB, élaborées au fil du temps, sur les résultats de découplage. L’auteur retrace ainsi les différentes séries de PIB proposées au fil du temps et les « révisions structurelles » adoptées, et qui concernent la méthode de calcul, son périmètre ou l’année de référence pour l’inflation.

La tendance est claire : plus les définitions sont récentes, plus le PIB actuel est élevé, et plus la croissance passée est forte (le graphique présenté plus haut dans l’article, tiré de l’étude de Semieniuk, en donne une illustration pour les définitions de 1978 et de 2018). Cela pose cependant la question redoutable de la « bonne » définition pour se représenter notre histoire économique : celle de 1950 ou celle de 2020 ? Celle de 1950 était assurément jugée plus pertinente à l’époque pour décrire l’économie. Chaque version est heuristique au moment où elle a été élaborée.

Or, les résultats de « découplage » ou de « recouplage » varient grandement selon les séries de PIB utilisées. Avec les définitions récentes, la croissance historique est plus forte qu’avec une définition plus « industrielle » du PIB, et il est donc plus aisé pour la courbe associée de s’écarter de celle des impacts environnementaux. Ce second graphique, tiré aussi de l’étude de Semieniuk, illustre cela avec l’énergie : dans un cas, les statistiques renvoient l’image d’une économie qui a besoin de 50 % de moins d’énergie pour produire une unité de richesse. Dans l’autre, le progrès n’a été que de 30 %. Le seul changement est la définition de l’indicateur de mesure de l’économie – le PIB.

On peut ainsi comparer les différents résultats de « découplage » selon les définitions du PIB dans le temps. En changeant simplement la mesure de l’activité économique, que l’on prend d’habitude pour évidente, Semieniuk transforme pour certains pays des découplages en recouplages, et vice-versa (!). Plus la définition est ancienne, plus les pays passant à la situation de découplage sont nombreux, mais en moyenne ce sont 10 à 30 pays qui passent d’une situation à son opposé en termes de découplage lorsque l’on change la définition du PIB, alors qu’on peut considérer qu’il s’agit là d’un artefact statistique.

Comparer dans le temps et dans l’espace

Un degré supplémentaire de confusion s’ajoute lorsque l’on souhaite comparer différents pays. Idéalement, les séries de PIB doivent être comparables d’un pays à l’autre et ne pas dépendre des différences induites par les monnaies nationales. L’idée est qu’un même PIB par habitant représente un même niveau de vie, c’est-à-dire l’accès à un même ensemble de biens et services « types ». Pour cela, on recourt aux données en « parité de pouvoir d’achat » (PPA), dont la méthodologie est encore plus délicate que celle de la mesure de l’inflation : comment comparer rigoureusement les « pouvoirs d’achat » dans tous les pays du monde, alors que les cultures de consommation sont peu comparables ?

À nouveau, on retrouvera différentes mesures dont les conventions ont évolué au fil du temps. Et lorsque l’on analyse les données pour un même pays, les taux de croissance et la valeur du PIB en PPA dans leurs différentes versions produisent des résultats parfois sensiblement éloignés. A priori, le principe de la PPA est plus juste pour les comparaisons internationales qu’une simple conversion des monnaies nationales en dollar car les taux de change varient selon les années et pour des raisons parfois simplement spéculatives. Cependant, il demande un certain numéro d’équilibrisme méthodologique.

Cela nous amène à une autre conséquence, notamment pour les pays où les statistiques sont fragiles : si les taux de croissance des pays du Sud sont sur ou sous-estimés, cela implique des changements majeurs dans la crédibilité des réductions d’émissions qu’on leur demande dans les scénarii de lutte contre le changement climatique. Un PIB surévalué porte un regard très optimiste sur les tendances passées de performance environnementale comparée à la performance économique, et les tendances vont être prolongées dans les modèles de transition, utilisés notamment par le GIEC.

Rappelons, pour finir, que l’étude de Gregor Semieniuk ne regarde qu’un seul des différents aspects de la définition du PIB (celui des prix relatifs). Mettre sur la table la question de la crédibilité du calcul du PIB et, surtout, celle de sa nécessaire et si délaissée interprétation, ouvre la porte à davantage de remises en question de la manière dont on se représente le chemin parcouru par nos économies, et celui qui nous reste à parcourir vers l’atténuation du changement climatique. Sa signification, si souvent présentée comme évidente, est en réalité un délicat problème. Plus généralement encore se pose la question de ce que la croissance du PIB peut réellement dire sur la santé et l’évolution de l’activité économique. Dans quelle mesure nous racontons-nous des histoires ?

Albert Bouffange, Doctorant en économie, Sciences Po Lyon; Baptiste Andrieu, Doctorant en sciences de la terre et de l’environnement, Université Grenoble Alpes (UGA); Florence Jany-Catrice, Professeur d’économie à l’Université de Lille, co-titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politiques sociales du Collège d’études mondiales, FMSH., Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et Pierre-Yves Longaretti, Chercheur CNRS dans l’équipe « Soutenabilité, Territoires, Environnement, Économie et Politique », Inria

Il reste donc beaucoup à faire pour penser la croissance et ses alternatives, mais une chose est certaine : la possibilité d’une croissance verte demeure de plus en plus chimérique pour les universitaires, malgré le consensus autour de cette idée dans les sphères politiques, notent Ivan Savin (ESCP) et Lewis King (Universitat Autonoma de Barcelona).

La croissance verte de moins en moins crédible pour les universitaires

Ivan Savin, ESCP Business School et Lewis King, Universitat Autònoma de Barcelona

Pour son discours sur l’état de l’Union Européenne la semaine dernière, Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne, n’a pas dévié de sa ligne habituelle. Décrivant sa vision d’une Europe économiquement dynamique et durable à l’ère du changement climatique, elle a appelé l’UE à accélérer le développement du secteur des technologies propres, « de l’éolien à l’acier, des batteries aux véhicules électriques ». « En ce qui concerne le Green Deal européen, nous nous en tenons à notre stratégie de croissance », a-t-elle conclu.

Rien de très révolutionnaire, en somme. La notion de croissance verte, c’est-à-dire l’idée que les objectifs environnementaux peuvent être alignés sur une croissance économique continue – reste l’orthodoxie économique commune à de grandes institutions telles que la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L’OCDE a quant à elle promis de « renforcer leurs efforts pour poursuivre des stratégies de croissance verte […], en reconnaissant que la croissance verte et la croissance peuvent aller de pair », tandis que la Banque mondiale a appelé à une « croissance verte inclusive » où « l’écologisation de la croissance est nécessaire, efficace et abordable ».

Dans son Green Deal européen, l’UE a défini la croissance verte comme « une base pour soutenir les niveaux d’emploi et garantir les ressources nécessaires à l’augmentation du bien-être public […] en transformant la production et la consommation de manière à concilier l’augmentation du PIB avec les limites environnementales. »

En dépit de ce consensus au niveau des organisations, notre nouvelle enquête menée auprès de près de 800 chercheurs en politique du Climat du monde entier révèle, elle, un scepticisme généralisé à l’égard de ce concept de croissance verte dans les pays à revenu élevé, avec notamment de plus en plus d’ouvrages affirmant que ce principe n’est ni viable ni souhaitable. Au lieu de cela, d’autres paradigmes post-croissance, dont la « décroissance » et l’« acroissance » ( agrowth en Anglais ) gagnent du terrain.

Différencier la croissance verte de l’acroissance et de la décroissance

Mais que signifient ces termes ?

La « Décroissance » est une école de pensée proposant une réduction planifiée de la consommation matérielle dans les pays riches afin de créer des sociétés plus durables et plus équitables. De leur côté, les partisans de « l’acroissance » choisissent d’adopter une vision neutre de la croissance économique, et de se concentrer sur la réalisation de la durabilité indépendamment des fluctuations du PIB.

Pour résumer, les deux positions se montrent donc sceptiques à l’égard du paradigme prédominant de la « croissance verte », la décroissance représentant cependant une vision plus critique de la croissance économique.

Une grande partie du débat porte sur le concept de « découplage » (decoupling en anglais), c’est-à-dire sur la question de savoir si l’économie peut croître sans que la dégradation de l’environnement ou les émissions de gaz à effet de serre n’augmentent en conséquence. Il s’agit d’une rupture du lien historique entre la croissance du PIB et ses effets néfastes sur l’environnement. Pour que la croissance verte soit réussie, il faut un découplage absolu plutôt relatif. En d’autres termes, les émissions doivent diminuer au cours de la croissance économique, et non simplement croître plus lentement.

Les partisans de la croissance verte affirment que le découplage absolu est réalisable à long terme, bien que les avis soient partagés sur la question de savoir si la croissance économique sera affectée à court terme. Les partisans de la décroissance critiquent le fait que le découplage absolu est réalisable à l’échelle mondiale et peut être atteint au rythme rapide requis pour rester dans les limites des objectifs de l’Accord de Paris. Une étude récente a révélé que les taux actuels de découplage dans les pays à revenu élevé sont loin d’être suffisants pour limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C, comme le prévoit l’accord de Paris.

La position des partisans de l’accroissance se traduit elle par des points de vue plus mitigés et intermédiaires sur le débat sur le découplage. Certains affirment que le découplage est potentiellement plausible avec les bonnes politiques, mais qu’il faut se concentrer sur les politiques plutôt que sur les objectifs, car cela revient à confondre les moyens et les fins. D’autres soutiennent que le débat est largement hors de propos car le PIB est un mauvais indicateur du progrès sociétal – il existe à cet égard un « paradoxe du PIB » s’étonnant du fait que l’indicateur continue d’être dominant en économie et en politique malgré ses défaillances largement reconnues.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

7 experts climatiques sur 10 sont sceptiques à l’égard de la croissance verte

Parmi les universitaires, quelle école de pensée domine ?

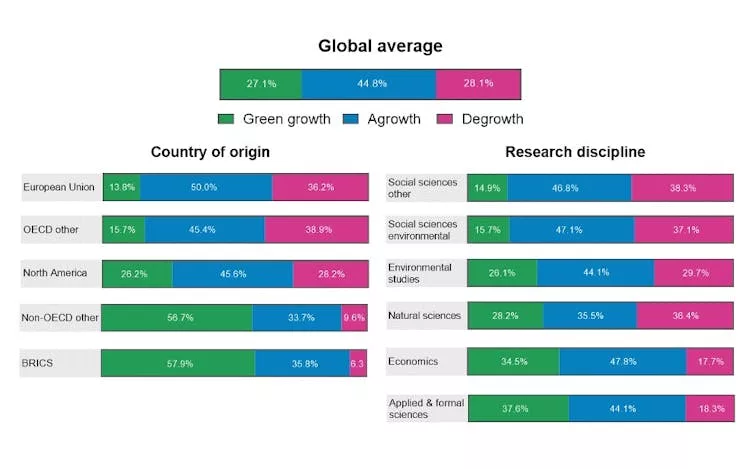

Dans le cadre d’une enquête récente menée auprès de 789 chercheurs internationaux ayant publié sur les politiques d’atténuation du changement climatique, nous avons pu interroger leurs positions vis-à-vis du débat sur la croissance. 73 % de tous les répondants ont exprimé des points de vue alignés sur les positions de « l’acroissance » ou de la « décroissance », la première étant la plus populaire. Nous avons constaté que les opinions variaient en fonction du pays et de la discipline du répondant (voir la figure ci-dessous).

Alors que l’OCDE elle-même plaide fortement en faveur de la croissance verte, les chercheurs de l’UE et des autres pays de l’OCDE ont fait preuve d’un grand scepticisme. En revanche, plus de la moitié des chercheurs des pays non membres de l’OCDE, en particulier dans les économies émergentes telles que les BRICS, se sont montrés plus favorables à la croissance verte.

Fractures disciplinaires

En plus de ces divergences géographiques, il existe un fossé disciplinaire. Les chercheurs en sciences sociales, à l’exclusion des économistes orthodoxes, étaient les plus sceptiques à l’égard de la croissance verte. En revanche, les économistes et les ingénieurs se sont révélé les plus favorables au concept de croissance verte, possiblement du fait d’une confiance dans le progrès technologique et les modèles économiques conventionnels qui suggèrent que la croissance économique et les objectifs climatiques sont compatibles.

Notre analyse a également tâché d’évaluer les possibles liens entre ces différentes théories à propos de la croissance et le PIB par habitant du pays d’origine des chercheurs. Une tendance se dégage : plus le revenu national augmente, plus le scepticisme à l’égard de la croissance verte s’accroît. À des niveaux de revenus plus élevés, les experts soutiennent de plus en plus l’argument post-croissance selon lequel, au-delà d’un certain point, les coûts socio-environnementaux de la croissance peuvent l’emporter sur les bénéfices.

Les résultats étaient encore plus prononcés lorsque nous tenions compte de l’indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI), un outil statistique visant à évaluer le niveau de développement des pays en tenant compte des inégalités en matière de santé, d’éducation, de genre, et de revenu. Les résultats montrent alors que d’autres critères que le strict revenu, tels que l’inégalité et le développement global, pourraient influencer ces points de vue.

Dans un monde en proie au dérèglement climatique comme aux disparités socio-économiques, ces résultats ne doivent pas être ignorés. Ils soulignent la nécessité d’un dialogue plus élargi sur le développement durable, allant au-delà du paradigme conventionnel de la croissance verte.

La pensée post-croissance n’est plus une position marginale

Bien qu’Ursula von der Leyen se soit clairement rangée dans le camp de la croissance verte, les positionnements des universitaires de plus en plus critiques de la croissance verte se fraient progressivement un chemin dans le débat politique. En mai 2023, le Parlement européen a accueilli une conférence sur le thème « Au-delà de la croissance » à l’initiative de 20 députés européens issus de cinq groupes politiques différents et soutenus par plus de 50 organisations partenaires. Son principal objectif était de discuter de propositions politiques visant à dépasser l’approche selon laquelle la croissance du PIB national est la principale mesure du succès.

Six gouvernements nationaux et régionaux – l’Écosse, la Nouvelle-Zélande, l’Islande, le Pays de Galles, la Finlande et le Canada – ont rejoint le partenariat Wellbeing Economy Governments (WEGo) dont l’objectif premier est de passer à “une économie conçue pour servir les gens et la planète, et non l’inverse”.

Il est clair que la pensée post-croissance n’est plus une position marginale et radicale au sein de ceux qui travaillent sur les solutions au changement climatique. Il convient dès lors d’accorder une plus grande attention aux raisons pour lesquelles certains experts jugent la croissance verte peu réaliste, ainsi qu’aux alternatives potentielles axées sur des concepts plus larges de bien-être sociétal plutôt que sur une réflexion limitée à la croissance du PIB.

Ivan Savin, Associate Professor of Business Analytics at ESCP Business School, Madrid campus & Research Fellow at ICTA-UAB, ESCP Business School et Lewis King, Lecturer in climate policy and green economics, Universitat Autònoma de Barcelona

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.

- d’après une étude parue dans Cambridge University Press ↩︎