Les territoires littoraux français sont attractifs mais aussi fragiles du fait des risques naturels auxquels ils sont exposés. Les cordons dunaires sont des structures littorales d’interface qui participent souvent à la protection contre la submersion. Les modifications importantes que certains d’entre eux ont subi lors des tempêtes ont laissé craindre des inondations importantes par la mer. Il est apparu essentiel d’apporter des clés de compréhension sur le fonctionnement et l’évolution de ces éléments naturels, dans une perspective de gestion des risques littoraux. « Cordons dunaires : évaluer leur comportement et leur robustesse face aux submersions marines« , édité par le Cerema1 et l’ONF, répond à cette attente et s’adresse en particulier aux techniciens et ingénieurs souhaitant approfondir leurs connaissances et qualifier le rôle joué par les cordons dunaires littoraux en matière de protection contre les submersions.

Implantés à l’interface entre terre et mer, dans le prolongement des plages, les cordons dunaires occupent une place toute particulière sur le littoral. Ces structures d’accumulation sédimentaire, façonnées par les éléments et influencées par les interventions humaines, constituent en effet une des rares formes naturelles d’obstacle à la submersion marine des zones basses.

Leurs évolutions, incessantes, complexes et multifactorielles, constituent de longue date un sujet de préoccupation des populations littorales. Ces évolutions sont à l’origine des premières mesures de gestion des dunes, progressivement déployées en lien avec la variété d’enjeux qui leur sont associés : sécurité des populations, écologie, tourisme, agroforesterie, etc.

Source : ONF

Dans un contexte de changement climatique (marqué notamment par l’élévation du niveau marin sur le littoral), et de promotion des solutions fondées sur la nature (eu égard aux services écosystémiques rendus), il est apparu nécessaire d’apporter un éclairage technique sur la prise en compte des cordons dunaires dans l’évaluation des risques de submersion marine.

En effet, qualifier voire quantifier au mieux leur robustesse, leur comportement face aux sollicitations et les éventuelles conséquences associées à leurs défaillances semble désormais

indispensable dans une perspective de prévention efficace des risques littoraux,

d’aménagement durable des territoires, et de gestion intégrée des côtes sableuses.

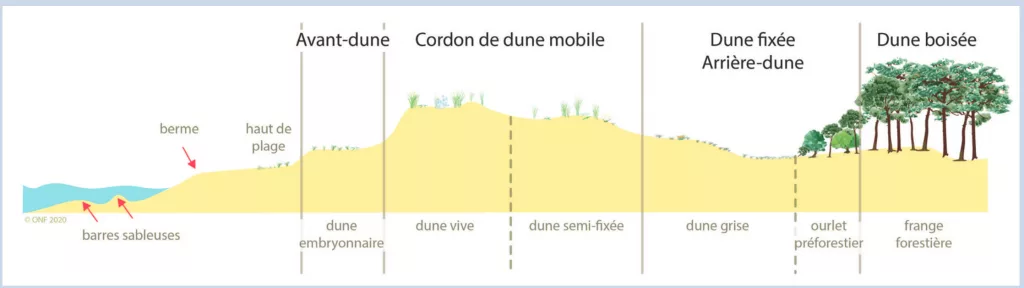

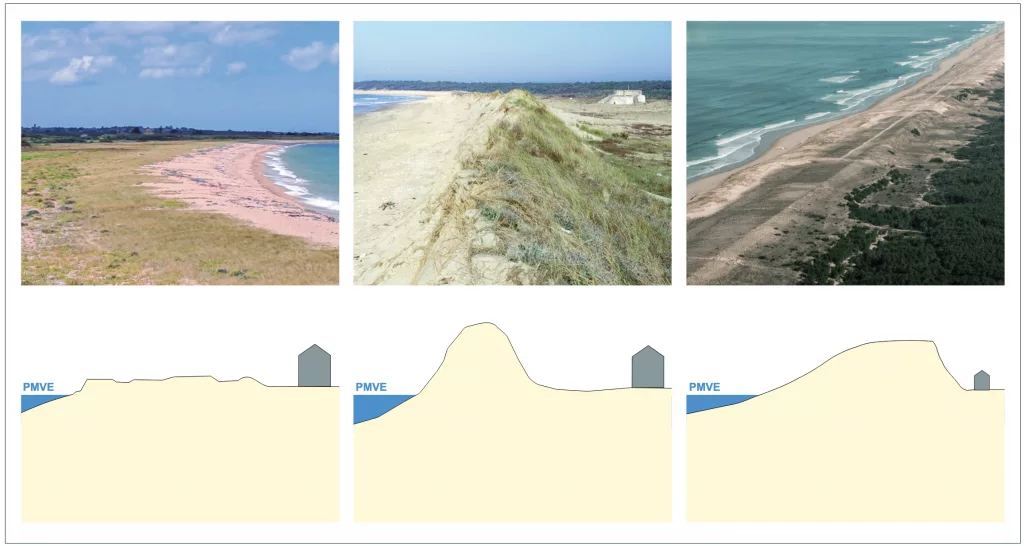

La largeur totale des habitats de dunes non boisées, la largeur de l’habitat dune blanche et le rapport de largeur habitat de dune blanche/habitat de dune grise sont un indicateur de l’état du fonctionnement du massif dunaire : la dune blanche peut être fortement réduite par l’érosion marine (voire disparaître dans certains cas extrêmes), et ne plus assurer un rôle de captage de sable et de tampon vis-à-vis des intrusions marines. La représentativité des habitats d’un massif dunaire (proportionnalité des habitats de dune embryonnaire, dune blanche et dune grise, vis-à-vis de la largeur globale du massif, continuité des peuplements végétaux, naturalité du site) constitue donc un indicateur local de sa capacité de résilience, notamment dépendant de la zone géographique considérée.

Le corpus des études techniques existantes pour justifier des choix opérés dans la prise en compte des cordons dunaires dans la prévention des risques de submersion marine était jusqu’à présent assez peu structuré. Le présent état de l’art, fruit de l’expertise conjointe de l’ONF, gestionnaire des dunes littorales domaniales et du Cerema, spécialiste de l’ingénierie côtière, vise à combler une partie de ce manque.

Dépourvu de valeur normative, il est centré sur la compréhension et l’évaluation de la protection contre la submersion apportée par les dunes et n’aborde pas l’importance écosystémique des milieux dunaires ni leurs usages multifonctionnels.

Ces derniers ne doivent néanmoins pas être sous-estimés par les gestionnaires, encouragés à élaborer des approches globales et durables de gestion du littoral.

Source : Laurent Mignaux/Terra

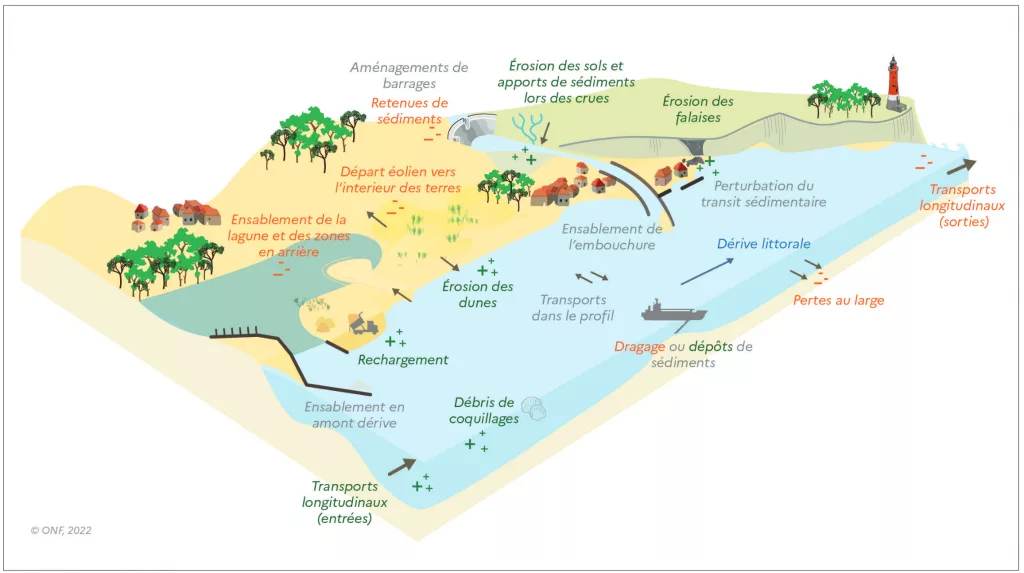

Les formations dunaires littorales, constituées de sable et souvent couvertes de végétation plus ou moins dense, sont façonnées naturellement par le vent et la mer.

Prolongement des plages, leurs formes, leurs dimensions, leurs positions même varient sans cesse ; les dunes littorales sont mobiles par essence. L’ensemble de leurs caractéristiques évolue au cours du temps. Leurs formes s’adaptent d’ailleurs à l’élévation du niveau marin.

Source : François Hédou

Parfois remodelées, aménagées, voire urbanisées, même lorsqu’elles ont été façonnées et entretenues par

l’homme, les dunes n’en restent pas moins des éléments naturels, dont le comportement est principalement issu de facteurs naturels, et qui relèvent d’un fonctionnement complexe.

Souvent composantes d’un massif dunaire, vaste espace cohérent d’accumulations sédimentaires

sableuses, les dunes peuvent se présenter sous la forme de champs de dunes, successions de cordons

relevant d’un même massif dunaire et dont on peut distinguer les reliefs successifs.

Le cordon bordier, le plus proche de la mer, assure alors l’interface avec la plage et est directement soumis aux sollicitations hydrodynamiques. Il constitue également le premier obstacle à l’écoulement des vents en provenance du large. Il présente des évolutions plus fortes que l’arrière-dune, située en retrait et souvent caractérisée par une couverture végétale basse.

Source : Céline Trmal

La capacité d’un massif à contenir les ondes de submersion dépend directement des évolutions des dunes parallèles qui le composent et de la plage associée (les phénomènes de contournement des massifs dunaires, bien qu’ils puissent conduire à l’inondation d’une zone basse, ne sont pas abordés

dans le cadre de la présente publication).

Ces évolutions, à l’échelle d’une tempête ou d’une plus grande période de temps donnée, sont notamment liées aux phases d’érosion et d’accrétion, mais peuvent également résulter d’actions humaines.

L’évaluation des évolutions des cordons est multi-factorielle et parfois difficile à prévoir. Elle nécessite le croisement d’un certain nombre de données, tant relatives aux caractéristiques des cordons et des plages, qu’aux sollicitations auxquelles ils sont soumis (vagues, vents, niveaux marins, courants…).

GEMAPI et gestion du trait de côte

Cette fiche du Cerema publiée en 2023 propose des clés de lecture relatives aux possibilités d’intervention de l’autorité compétente au titre de la Gemapi, en matière de gestion du trait de côte. Elle prend en compte le cadre de droit rénové, issu de l’entrée en vigueur de la compétence Gemapi, de la promulgation de la loi climat-résilience et de la fin de la clause de compétence générale des départements et régions.

La prise de conscience de la vulnérabilité du littoral, notamment à l’occasion de la tempête Xynthia et de l’hiver 2013-2014, la création de la compétence en gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), la recherche d’une meilleure connaissance des risques et le constat d’un manque relatif à l’évaluation de l’aléa de submersion marine au niveau des cordons dunaires, ont motivé la production de ce document.

Celui-ci a notamment pour objectif de présenter les paramètres et méthodes disponibles pour évaluer le comportement des dunes face aux tempêtes susceptibles d’induire des submersions.

Source : ONF

Cette publication technique synthétise des connaissances utilisables dans le cadre des études de dangers des systèmes d’endiguement comprenant des cordons dunaires contributifs, lors d’élaboration de plans

de prévention des risques littoraux (PPRL) ou dans le cadre de l’exercice de la mission de référent

département inondation (RDI).

Plus largement, elle répond à un besoin de connaissance du fonctionnement de ces formations naturelles qui, même si elles n’ont pas vocation à être considérées ni gérées comme des ouvrages hydrauliques, méritent d’être correctement appréhendées et analysées au regard de leur rôle de protection des zones littorales basses.

Une approche structurée en 7 étapes pour analyser le rôle de protection des cordons dunaires vis-à-vis de la submersion marine

Pour analyser au mieux le rôle de protection apporté par les cordons dunaires vis-à-vis de la submersion

marine, une approche structurée en 7 étapes (correspondant aux 7 parties du guide) est proposée :

- Replacer le massif dans son contexte géographique et géomorphologique et mettre en évidence les tendances d’évolution à moyen/long terme.

- Relever les caractéristiques actuelles des cordons dunaires (géométriques, géologiques, écologiques), utiles pour réaliser l’évaluation de leur vulnérabilité à court/moyen terme.

- Identifier les facteurs à l’origine d’évolutions possibles et les qualifier en termes d’intensité et de période de retour, en vue de l’évaluation globale de la vulnérabilité.

- Déterminer les fragilités potentielles propres à chaque cordon dunaire, sur la base du croisement de ses caractéristiques et des sollicitations auxquelles il est soumis.

- Utiliser différentes approches fondées sur des méthodes complémentaires et des échelles de temps différentes pour évaluer la robustesse des cordons dunaires, sur la base des caractéristiques et des sollicitations.

- Identifier les spécificités en matière d’évolution des cordons dunaires liées à des franchissements et à la cinétique de propagation de l’onde de submersion associée.

- Croiser les approches d’évaluation de la robustesse et de la cinétique afin de déterminer la vulnérabilité globale à la submersion pour diverses échéances.

Source : Laurent Mignaux/Terra

Les chapitres 2 et 3, relatifs aux caractéristiques du cordon et aux sollicitations, ainsi que le chapitre 4 qui aborde leur croisement, pourront paraître relativement descriptifs et peu opérationnels. Ils visent cependant à faire le point sur les données disponibles et à attirer l’attention sur la multiplicité des paramètres susceptibles de conditionner l’évolution des cordons. La mise en perspective des données précédemment décrites, par leur utilisation couplée pour la prévision des évolutions, est abordée au sein du chapitre 5.

Source : Cédric Lefebvre

En complément, un glossaire, une liste de portails de données mobilisables et des développements plus théoriques relatifs aux phénomènes et mécanismes à l’origine de l’évolution des cordons dunaires sont présents en annexes. Ils proposent au lecteur qui le souhaite d’approfondir ses connaissances sur les phénomènes physiques à l’œuvre, afin de mieux comprendre les évolutions constatées sur le terrain.

Sources : Céline Perherin, Jean Favennec, ONF-Inoxia

Cordons dunaires : évaluer leur comportement et leur robustesse face aux submersions marines

Niveaux d’eau extrêmes sur le littoral métropolitain : mieux les connaître pour mieux caractériser et anticiper le risque de submersion marine

L’augmentation du nombre de tempêtes constatées sur les côtes place le risque de submersion marine en première ligne et renforce le besoin de connaissances, auquel cet ouvrage répond. Issu d’un partenariat de recherche entre le Cerema et le Shom, il présente des estimations des valeurs extrêmes de niveau d’eau le long du littoral métropolitain, pour une trentaine de ports de référence.

Il permet d’élaborer des jeux de cartes de submersions marines, utiles pour la vigilance et l’alerte, ainsi que la préparation à la gestion des risques. Les estimations des valeurs extrêmes de niveau d’eau vont jusqu’à la période de retour de 1 000 ans, mais les auteurs alertent sur la nécessité d’être particulièrement vigilant quant à l’utilisation des estimations au-dessus de 100 ans.

Également, la méthode d’élaboration ne prenant pas en compte l’action des vagues, une analyse plus fine impliquera de croiser les résultats présentés avec les informations disponibles localement, en particulier l’éventuelle surélévation liée au déferlement des vagues.

[…] Les territoires littoraux français sont attractifs mais aussi fragiles du fait des risques naturels auxquels ils sont exposés. Les cordons dunaires sont des structures littorales d’interface qui participent souvent à la protection contre la submersion. Les modifications importantes que certains d’entre eux ont subi lors des tempêtes ont laissé craindre des inondations importantes par la mer. Il est apparu essentiel d’apporter des clés de compréhension sur le fonctionnement et l’évolution de ces éléments naturels, dans une perspective de gestion des risques littoraux. « Cordons dunaires : évaluer leur comportement et leur robustesse face aux submersions marines« , édité par le Cerema1 et l’ONF, répond à cette attente et s’adresse en particulier aux techniciens et ingénieurs souhaitant approfondir leurs connaissances et qualifier le rôle joué par les cordons dunaires littoraux en matière de protection contre les submersions. […]