Etes-vous un « bio-beau » sensible au vert, un « éco-restreint » écolo ou un « consophage » ? Ethicity a rendu public vendredi 8 septembre 2011 les résultats de son enquête annuelle sur le comportement des Français face à l’environnement. Avec une piste pour faire changer les habitudes : offrir aux consommateurs une meilleure connaissance de l’impact écologique de leurs achats. C’est ce que propose l’expérimentation de l’affichage environnemental, lancée cet été par le ministère du Développement durable.

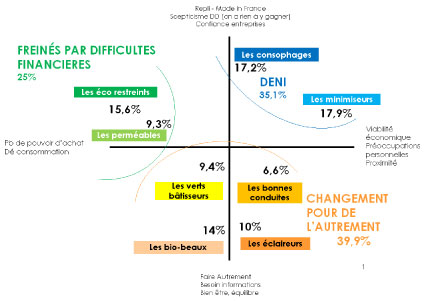

Le changement des comportements individuels est la clé pour un changement collectif vers une société qui doit se réinventer dans un contexte de crise sociale, écologique et économique : Chacun prend peu à peu conscience de la nécessité d’être autonome, de se prendre en main. Pour près de la moitié des français le rôle de l’individu pour agir concrètement en faveur du développement durable est très important. L’individu acteur du changement. Bonne nouvelle ! Alors que l’expérimentation de l’affichage environnementale, lancée le 1er juillet 2011 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, est actuellement menée par 168 entreprises, Ethicity, avec le support d’Aegis Media Solution, et en partenariat avec l’ADEME, publie la typologie 2011 des Français pour mesurer de l’intégration du développement durable dans leurs comportements. L’enjeu : mieux comprendre les leviers du changement des individus pour optimiser les expérimentations en cours et plus globalement pour accompagner ce processus de transformation du modèle de société pour le rendre plus soutenable et désirable. Les résultats de l’enquête Ethicity de mars 2011 sur laquelle est construite la typologie réaffirmaient une tendance de fond : Globalement, les consommateurs sont devenus plus méfiants, exigeants et plus compétents en matière de compréhension et de comparaison des offres. Ils sont plus autonomes, s’efforcent d’acheter malin et plus qualitatif notamment pour la santé. Cela se traduit par le renforcement de la dimension humaine pour mieux apprécier ce que l’on consomme (importance du local et de la proximité) et la demande d’informations accessibles (claire et fiable) sur les conditions sociales et environnementales de production permettant de faire des choix plus éclairés. Des spécificités de sensibilités et de motivations plus marquées. La typologie 2011, révèle une segmentation essentiellement liée au pouvoir d’achat et aux convictions. La CSP, l’age et la situation géographique sont moins segmentants. Par ailleurs, on observe que l’engagement DD est fortement corrélé à la recherche du bien être, au vivre mieux. Globalement, chacun de ces types d’individus est plus marqué avec des leviers de changement différents. Le noyau dur (dans le changement pour le DD et très demandeur d’information), reste constant autour de 40% de la population depuis 3 ans, mais se fragilise vs 2010 au profit d’un groupe plus sensible (25%) qui est freiné par les difficultés financières. En parallèle, la rupture s’accentue pour plus d’un tiers de la population qui semble être dans le déni. Ainsi, huit groupes d’individus et trois grandes familles de comportement se distinguent :

FOCUS : EXPERIMENTATION DE L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

L’affichage environnemental, multi-critères, représente clairement une opportunité d’agir sur la consommation responsable en jouant à la fois sur l’offre (évolution du produit/service) et sur la demande. L’analyse que nous avons menée sur 43 expérimentations, certaines regroupant plusieurs acteurs (visibles au 1er septembre) est une première qui permet d’ores et déjà, sur la base des aspirations des Français, (analyse croisée entre les attentes et de la manière dont les expérimentations y répondent), de dresser quelques constats : Le premier est… la variété des expérimentations. Si l’expérimentation est structurée par un référentiel de bonnes pratiques pour l’affichage environnemental (BP X 30 – 323), la façon de mettre en avant l’impact, que ce soit sur la manière de présenter, de calculer, de nommer, de communiquer, recèle d’une richesse rarement atteinte. Le fait de rencontrer 12 manières différentes de nommer le CO2… permettra en juillet prochain de savoir ce qui est le plus clair pour le consommateur. Au-delà de ce premier point, si nous prenons comme « juge de paix » le consommateur et ses attentes 6 leviers d’amélioration peuvent être identifiés : – Peu d’expérimentations répondent à toutes les attentes des Français en matière de communication responsable – La compréhension immédiate de l’impact n’est pas toujours simple : Une difficulté à appréhender l’impact qui peut s’expliquer par plusieurs raisons : tout d’abord par le média sur lequel sont véhiculées les informations : La majorité des expérimentations sont en déporté (on-line) vs. sur ou à proximité du produit. Ensuite sur la manière dont sont présentés les résultats. Les jalons d’harmonisation posés par de nombreuses entreprises de l’expérimentation sont pour autant une piste sérieuse d’apprentissage. Dans cette diversité 2 grandes approches de « simplification des messages » structurent néanmoins la quasi totalité des expérimentations. Elles reprennent d’ailleurs toutes 2 des repères familiers pour le consommateur : L’impact du produit rapporté à une consommation globale, à l’instar des repères nutritionnels (Casino). L’échelle (note + code couleur), tel le repère lancé par le secteur de l’électroménager. Cette échelle est d’ailleurs parfois utilisée pour exprimer une note agrégée. – La difficulté de comparer les produits de même catégorie entre eux. Un tiers seulement des expérimentations analysées permettent ce choix au consommateur. Intéressant à noter, sur ces dernières, certaines ont franchi le Rubicon de la comparaison entre marques nationales et MDD. En outre peu d’expérimentations ont proposé une assiette de produits (d’une centaine de références à plusieurs centaines de milliers) favorisant les conditions d’un passage à l’acte. – La biodiversité, la grande absente des indicateurs. Source prioritaire de préoccupation pour les Français, la biodiversité a été peu traitée. L’absence de référentiel explique bien évidemment cet état de fait mais n’en demeure pas moins un point à traiter dans un futur proche. – La faible certification des données. Là où les Français attendent de la transparence, il est intéressant de voir que peu d’expérimentations sont « certifiées » par un tiers extérieur. On peut nuancer ces propos par le fait que la majorité des expérimentations ont été menées par des cabinets référents. – Peu d’incentive pour un « achat responsable ». Nos expériences terrain n’ont pas montré de démarche marquante en la matière. Par ailleurs, il est très intéressant de remarquer que : – La distribution est aux premières loges de l’expérimentation. Sur les cas répondant au mieux aux attentes des consommateurs, il faut bien admettre que la grande distribution (alimentaire ou spécialisée) se taille une place de choix et apporte des réponses très complètes. – La Communication et la pédagogie sont soignés. C’est un point fort de l’expérimentation. Quasiment toutes on mis en place des lexiques, des leviers d’action (usage). Les pictos utilisés sont de manière générale très clairs. Nous sommes donc au début d’une histoire à écrire, dans une démarche d’amélioration continue (notamment en ce qui concerne l’information délivrée et la formation des équipes au contact du client). De cette diversité plusieurs bénéfices émergent déjà : un vrai intérêt de la démarche en amont avec les fournisseurs et une grande variété des approches d’information auprès du consommateur qui enrichissent de nouveaux champs dans les relations et permettent de rendre le produit encore davantage le support de l’engagement de la marque. Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année pour la suite. – Cliquez ici pour télécharger la présentation sur la typologie des consommateurs 2011 et l’affichage environnemental.