L’économiste Henri Jorda nous donne des raisons d’admirer l’escargot. La lenteur de ce gastéropode, nous rappelle-t-il, était considérée pendant tout le Moyen Âge comme un gage d’application et de persévérance, avant que la modernité et sa vitesse ne balaient tout. Aujourd’hui cependant, refuser de se presser ne serait-il pas une question de survie pour respecter les limites planétaires ?

La sagesse de l’escargot : une invitation à ralentir et à respecter les limites de la planète ?

Henri Jorda, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, les animaux lents, comme l’âne et l’escargot, étaient associés à la sagesse. Mais, dès le XVe siècle, le temps ne doit plus être perdu car il vaut de l’argent, et la lenteur cesse d’être admirée. Aujourd’hui, avec la « Grande Accélération » qui essouffle la planète et les vivants, la sagesse de l’escargot redevient cependant un emblème des comportements à adopter par l’humanité, notamment pour le mouvement Slow et la décroissance. Retour sur les rapports contrastés que nous entretenons avec cette incarnation de la lenteur.

La disqualification de la patience et de la lenteur

À la fin du Moyen Âge, la patience était encore une qualité précieuse pour qui souhaitait faire des affaires. Les meilleures affaires étaient celles qui réclamaient le plus de temps, pour aller chercher la marchandise, la transporter, la vendre sur les marchés et les foires. La plus grande patience était alors récompensée par les plus grands profits, bien des années après la mise de fonds initiale.

Les marchands du Moyen Âge étaient de fait patients en affaire et suivaient très scrupuleusement les préceptes religieux en employant leur temps de manière utile, pour plaire à Dieu. Pour les chrétiens, le temps est un don divin qu’il ne faut pas gaspiller, car cela reviendrait à voler Dieu, un péché capital connu sous le nom de paresse. À partir du XIIIe siècle, la paresse devient même le péché qui connaît les condamnations morales les plus sévères, « la mère de tous les vices », car elle ouvre la porte à bien d’autres péchés, y compris capitaux, comme la gourmandise et la luxure.

Les péchés auront leur bestiaire, car commettre un péché, c’est être un animal n’ayant conscience ni du bien ni du mal. Comme la paresse est un péché intérieur et solitaire, s’observant difficilement, les animaux qui la représentent sont ceux qui se cachent, comme la chauve-souris et le hibou. Dès la fin du Moyen Âge, l’âne rejoint ce bestiaire de paresseux alors qu’il était jusque-là, dans la tradition biblique, associé à la patience, au travail obstiné et à la sagesse : dans la Genèse, c’est l’âne qui transporte Abraham et les charges de blé de Joseph.

Au tournant du XVe siècle, l’âne devient de fait celui qui n’avance pas et n’obéit pas, qui piétine sur place. Ce qui passait pour de l’opiniâtreté et de la sagesse devient de la sottise et de l’indolence. De la même manière, l’escargot et la limace, qui étaient jusque-là associés à la patience, seront les autres symboles de la paresse, pour leur lenteur, leur lâcheté (le limaçon rentre dans sa coquille) et leur diablerie (les cornes de l’animal). Ce bestiaire est réuni dans la gravure de Brueghel l’Ancien pour représenter la paresse.

Les temps modernes et leur accélération

Avec l’avènement de la modernité, la vitesse se trouve ensuite érigée comme vertu cardinale, associée à la puissance, et, à l’inverse, la lenteur connote la fragilité, à l’inadaptation. C’est ce que montre notamment l’historien Laurent Vidal dans Les Hommes lents. La civilisation européenne érige alors en contre-modèle de l’homme moderne, l’Indien d’Amérique et le hamac qui lui sert de symbole, forgeant ainsi une image d’homme sauvage, paresseux, lent, immoral.

À partir du XVIIIe siècle, les autres indolents seront les Noirs et les colonisés, représentés « sous la forme de simples corps soumis au pur régime des émotions », écrit Laurent Vidal. Enfin, les nouveaux hommes lents seront les ouvriers, dont les figures les plus connues de l’organisation du travail tâcheront de combattre la lenteur.

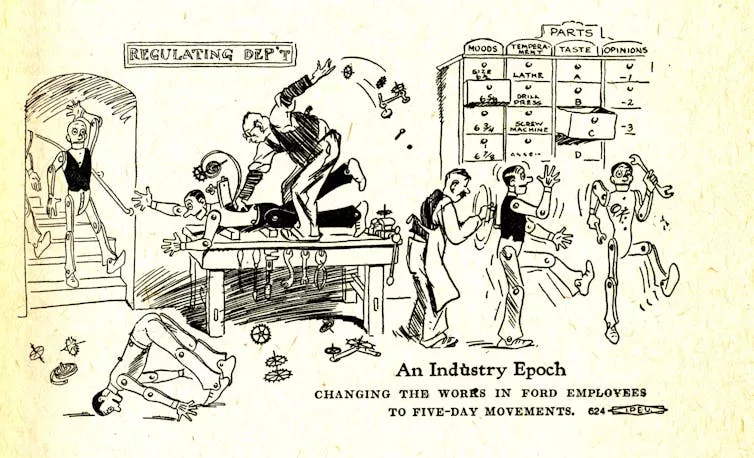

D’abord, l’ingénieur américain Frederick Taylor et son chronométrage des temps élémentaires destiné à augmenter la vitesse d’exécution, pour faire passer les ouvriers d’une « allure lente ordinaire » à une « allure très rapide », écrit-il dans la Direction des ateliers (1912). Puis, l’industriel américain Henry Ford et sa chaîne de montage, avec son tempo régulier qui fait perdre aux ouvriers toute autonomie dans l’emploi de leur temps car « la tâche vient à l’ouvrier et non l’inverse », dit-il dans Propos d’hier pour aujourd’hui (1926).

Enfin, le père du système de production Toyota, Taiichi Ohno, pour qui le stock est le mal absolu, du travail humain gaspillé, le symptôme d’organisations obèses par « excès de production ». Son antidote : développer les « capacités réflexes » en produisant juste à temps et en cultivant le changement par l’amélioration continue. Dans L’esprit Toyota (1989), il compare les ouvriers à des sportifs qui battent des records de productivité.

Cette mise en tension gagne désormais l’ensemble des organisations, qui éliminent toutes les sources de gaspillage, la première d’entre elles étant le temps. C’est ainsi que le lean management (mot à mot « gestion allégée ») se présente comme le meilleur remède à la lenteur des organisations qui ont laissé se développer en leur sein des stagnations, des arrêts, des opérations qui ne produisent aucune valeur. Le Lean réduit en permanence le temps passé entre la commande et la livraison du bien ou du service, et, pour cela, il réalise un flux continu en supprimant les temps d’attente, de déplacement, tous les temps perdus à ne pas gagner d’argent. Aucune minute n’est gaspillée car « chaque seconde de vie de chacun est précieuse », écrivent Michael Ballé et Godefroy Beauvallet, dans Le Management Lean (2013).

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ». Abonnez-vous dès aujourd’hui.

La lenteur pour retrouver les plaisirs perdus

Si la lenteur a ainsi été disqualifiée par la modernité, elle a aussi été l’emblème de la résistance à l’ordre établi. C’est ainsi que les ouvriers, suspectés de flânerie, ralentissaient les cadences, freinaient collectivement, à la vue d’un chronomètre. Et tout au long de la modernité, la paresse et la lenteur ont fait l’objet d’éloges dénonçant les conditions de l’industrie, l’exploitation des humains et de la nature, l’enfermement disciplinaire de l’usine, l’exportation du travail par la colonisation… Dans ces éloges, la civilisation du travail a fabriqué un monde froid, technicien, bureaucratisé, artificiel, qu’il faut fuir pour retrouver le goût des plaisirs simples et le sens du merveilleux. Car les rêves ont été brisés par un travail qui mesure, calcule, programme et accélère le temps.

Depuis les années 1980, s’est constitué un mouvement autour de la lenteur, le Slow. Le journaliste et sociologue italien Carlo Petrini, fonde ainsi en 1986 l’association Slow Food, à la suite d’une protestation contre l’ouverture d’un McDonald’s à Rome. D’après ce mouvement, dont le symbole est l’escargot, il ne s’agit pas d’aller lentement tout le temps, mais de trouver le bon rythme : « Nous nous battons pour le droit à déterminer notre propre temps », dit Petrini. Aux antipodes du turbo-capitalisme, qui menace du surmenage la planète et ses habitants, la Slow Food privilégie, au contraire, le plaisir des repas, mais aussi les exploitations agricoles de petite échelle qui travaillent sans précipitation.

La promotion de la lenteur s’étend depuis à d’autres dimensions de la vie. C’est ainsi que plusieurs villes deviennent « lentes » en réduisant la place de l’automobile, machine qui exprime et alimente la passion de la vitesse. La lenteur se manifeste aussi dans le monde académique, avec la Slow Science qui résiste aux injonctions de productivité de la recherche connues sous le slogan « publish or perish » (mot à mot « publier ou périr »). La Slow Science cherche à promouvoir, dans le travail scientifique, le plaisir et la convivialité, pour apprécier « la qualité d’un travail bien fait » et « tirer plaisir et fierté de son travail ».

La décroissance par une révolution des mentalités

D’autres alternatives à l’accélération renvoient à ce qu’il est convenu d’appeler la décroissance. Pour l’une de ses figures françaises, l’économiste Serge Latouche, la décroissance pourrait réaliser les promesses trahies de la croissance capitaliste : travailler moins en gagnant plus, travailler tous grâce à la civilisation des loisirs, et ne plus travailler du tout grâce aux nouvelles technologies. La décroissance, selon Latouche, propose de retrouver la sagesse de l’escargot qui nous enseigne la « nécessaire lenteur ».

La décroissance s’inspire en cela du philosophe allemand Ivan Illich. C’est dans Le genre vernaculaire (1983) qu’Illich met en scène l’escargot pour représenter la « croissance négative » qu’il appelle de ses vœux pour apprendre à vivre dans certaines limites :

« L’escargot construit la délicate architecture de sa coquille en ajoutant l’une après l’autre des spires toujours plus larges, puis il cesse brusquement et commence des enroulements cette fois décroissants. C’est qu’une spire encore plus large donnerait à la coquille une dimension seize fois plus grande. Au lieu de contribuer au bien-être de l’animal, elle le surchargerait. Dès lors, toute augmentation de sa productivité servirait seulement à pallier les difficultés créées par cet agrandissement de la coquille au-delà des limites fixées par sa finalité. » (p. 53).

La critique décroissante porte, en définitive, sur la mesure de notre bonheur par un PIB qui doit toujours croître alors que la planète et les vivants atteignent leurs limites. Les coûts cachés de la croissance sont tellement nombreux (pollutions de la planète, maladies des vivants) que la croissance est devenue pathogène. La réduction du temps de travail est l’une des conditions nécessaires pour continuer à envisager l’existence humaine dans une planète vivable. Mais la sagesse de l’escargot est difficilement compatible avec le capitalisme financier qui requiert des profits à court terme.

La décroissance en appelle alors à une « révolution mentale », une déconstruction des imaginaires. Rien ne sera possible sans une « dépollution » de nos mentalités éduquées selon les principes d’efficacité et de vitesse qui, depuis le Moyen Âge, disqualifient la lenteur et la paresse. L’escargot a, pourtant, une forme de sagesse : point trop n’en faut pour éviter de s’effondrer dans sa coquille.

La réduction du temps de travail permettrait ainsi d’orienter l’emploi de notre temps vers des activités non profitables, mais nécessaires sur le plan social et écologique. Elle conduirait à une réduction des activités néfastes ou inutiles pour les humains et la planète, ce que l’économiste Timothée Parrique appelle le « grand ralentissement », qui doit d’abord concerner les activités dont l’empreinte écologique est la plus lourde.

Mais la compétition entre les nations, entre les organisations, entre les individus, rend impossible la victoire des escargots, sauf à changer les règles du jeu capitalistes fondées sur la concurrence, sauf à considérer que la vie humaine n’est pas une course.

Henri Jorda, Maître de conférences Sciences économiques, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.