Quinze ans après les émeutes urbaines à Clichy-sous-Bois puis dans plusieurs banlieues françaises, l’Institut Montaigne publie le rapport “Les quartiers pauvres ont un avenir”. Ce travail casse les idées reçues sur les dynamiques à l’oeuvre dans ces territoires et décrypte avec des faits et des chiffres, le besoin de mobilité sociale en France.

S’appuyant sur 300 tableaux statistiques, 40 cartes et 35 entretiens individuels, cette publication dresse un état des lieux inédit de la situation des quartiers pauvres de la ville (QPV). Elle les décrit dans leurs spécificités par rapport au reste de la France en insistant sur trois maux qui les minent : l’échec scolaire, la sur-délinquance et le trafic de drogue. Sa conclusion pour la politique de la ville de demain est sans appel : la réalité de ces quartiers est plus encourageante qu’il n’y paraît mais il est temps de changer de stratégie, d’investir dans les dans les habitants plutôt que dans les bâtiments.

« Les quartiers pauvres des grandes villes vont mieux qu’on ne le croit. Pour le comprendre, il faut changer le regard que l’on porte sur eux et étudier leur évolution dans le temps : on voit alors apparaître la création d’emplois, le renouvellement des populations et un dynamisme économique certain. On comprend aussi pourquoi il faut changer de stratégie en matière de politique publique. Aujourd’hui, on investit trop sur les bâtiments et pas assez sur les habitants. A côté de l’ANRU des bâtiments, il faut un ANRU des habitants. Reste le cas des quartiers pauvres des petites villes : il est plus problématique car ces quartiers ne bénéficient pas de la puissance des métropoles. Pour eux, il faut un soutien public massif. » explique Hakim El Karoui, Senior Fellow de l’Institut Montaigne et auteur de ce rapport.

Ce que l’on ne dit jamais sur les quartiers pauvres…

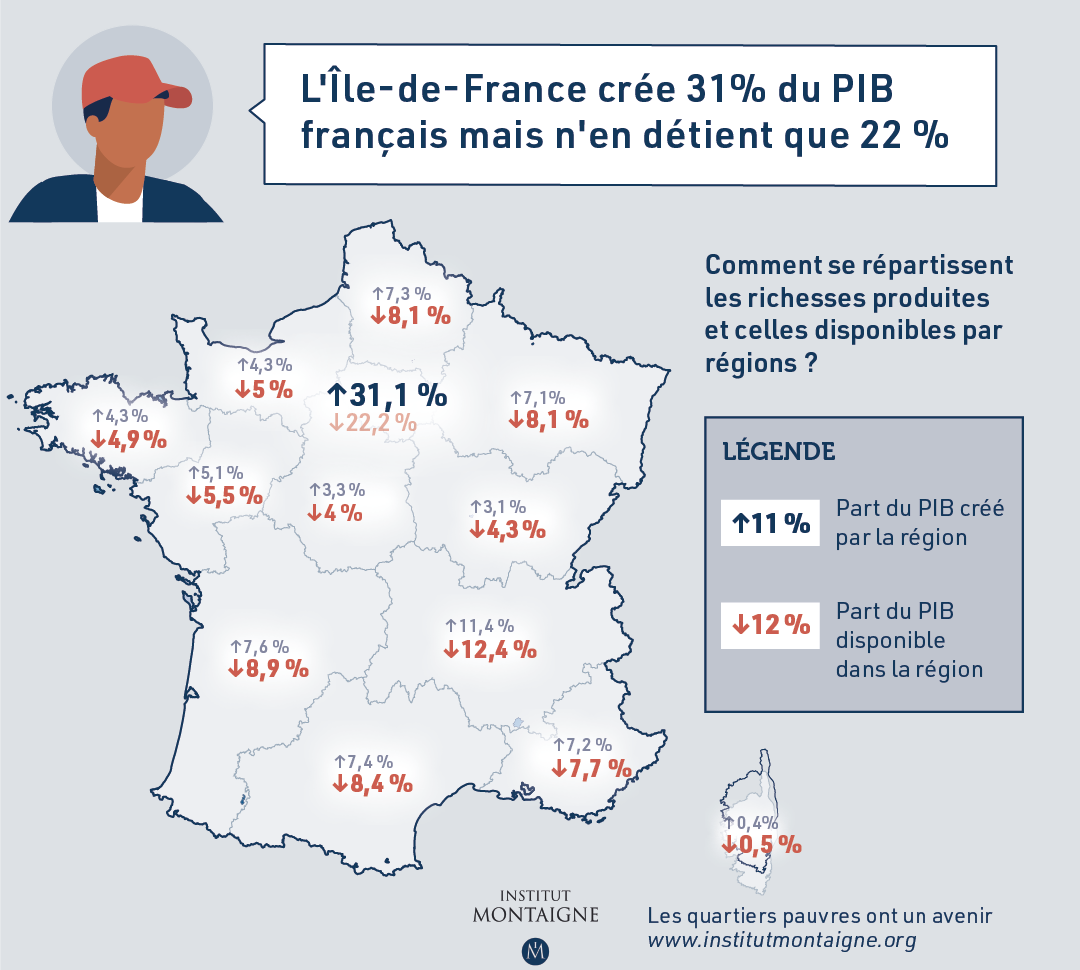

– Idée reçue N°1 : l’Île-de-France concentrerait les richesses au détriment de la France périphérique.

En réalité, l’Île-de-France est la seule région qui redistribue de la richesse. Elle représente 31 % du PIB français mais les Franciliens ne disposent que de 22 % du revenu disponible brut national. La France et les Français dépendent de plus en plus de Paris et de l’Île-de-France qui sont, et de très loin, les seuls contributeurs net à la solidarité nationale. À un point tel que sans la région capitale, le système de solidarité français n’existerait plus.

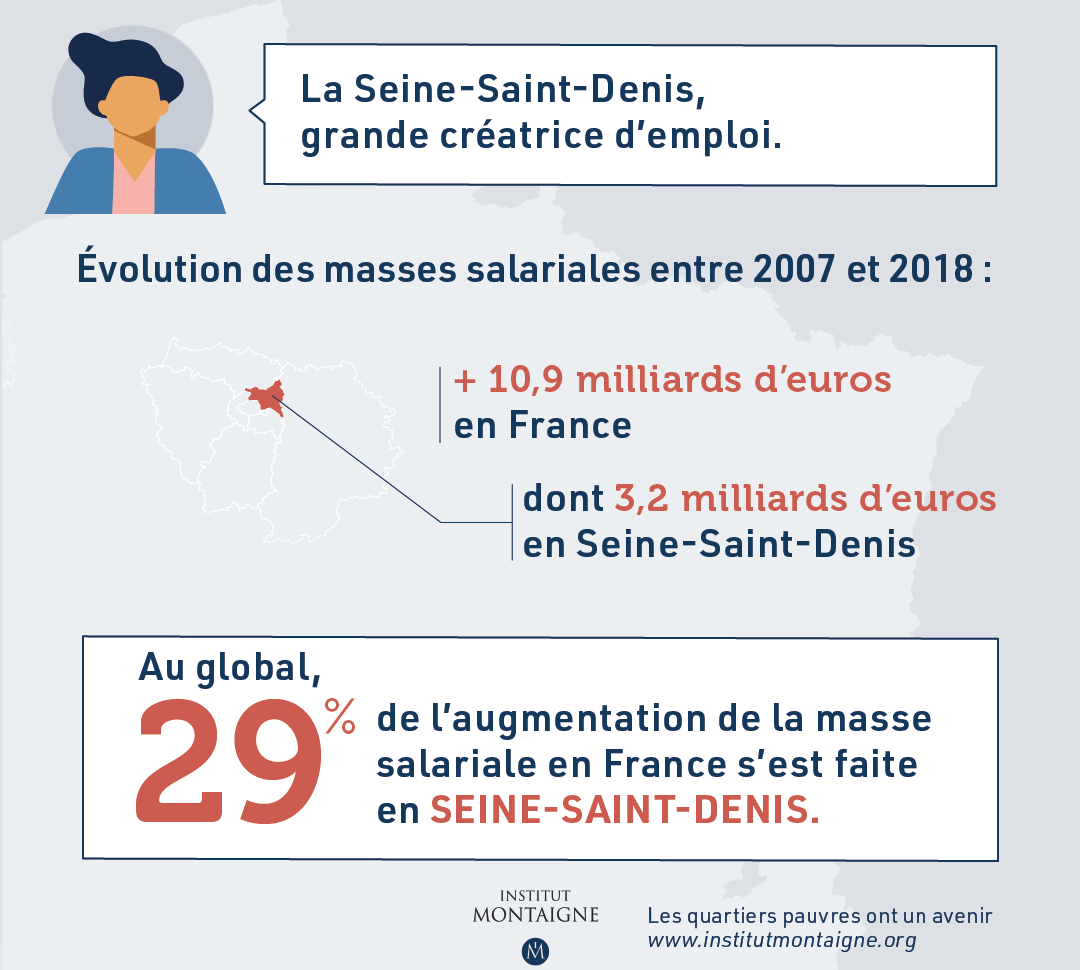

– Idée reçue N°2 : la Seine-Saint-Denis serait peu dynamique économiquement.

La Seine-Saint-Denis est le département qui a créé le plus d’emplois en 10 ans dans notre pays. En 2007, le montant des masses salariales était d’environ 13,5 milliards d’euros, il passe à près de 16,7 milliards d’euros en 2018, soit 3,2 milliards d’euros de plus en onze ans – une augmentation de près de 25 %. Mieux, entre 2007 et 2018, 29 % de l’augmentation de la masse salariale en France s’est ainsi faite en Seine-Saint-Denis.

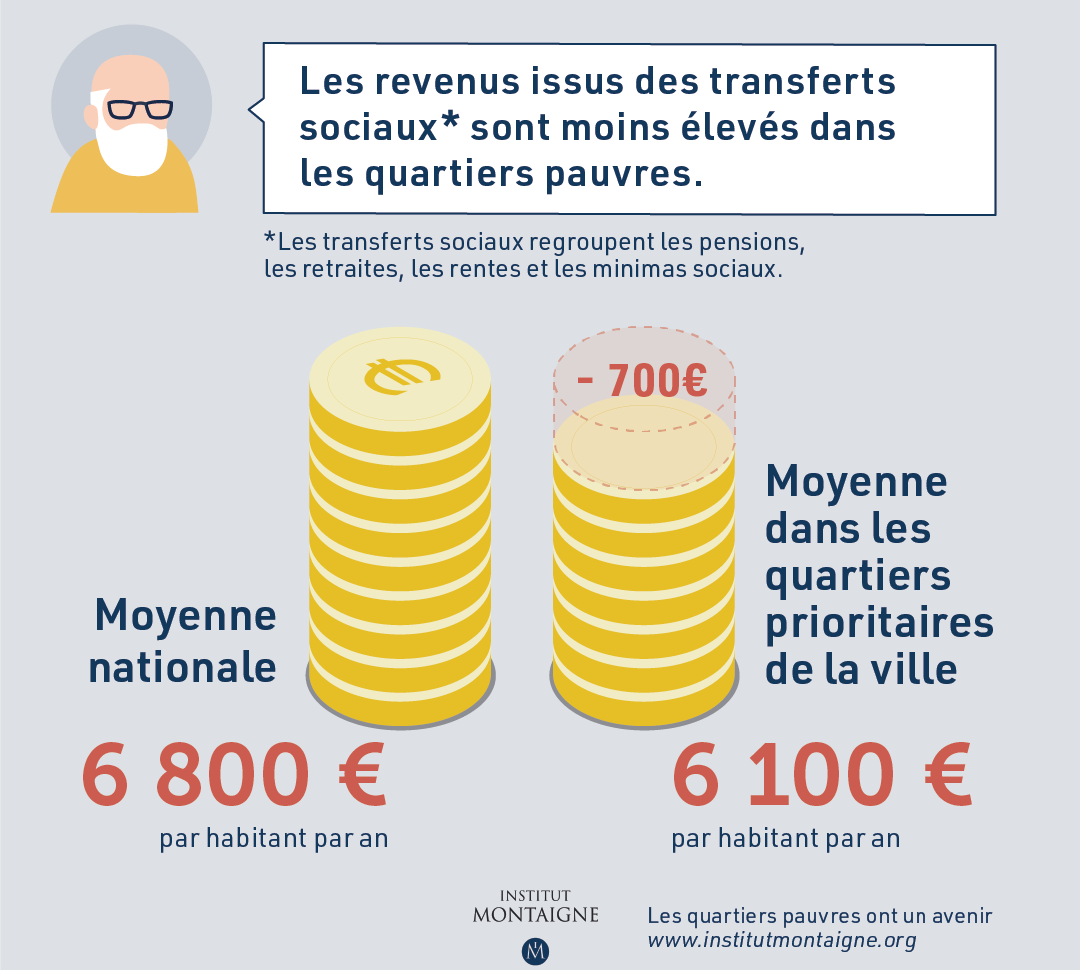

– Idée reçue N°3 : les habitants des quartiers pauvres vivraient confortablement des transferts sociaux.

Les revenus dits de transfert des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont, en moyenne, inférieurs à la moyenne nationale (6 100 euros contre 6 800 euros par an).

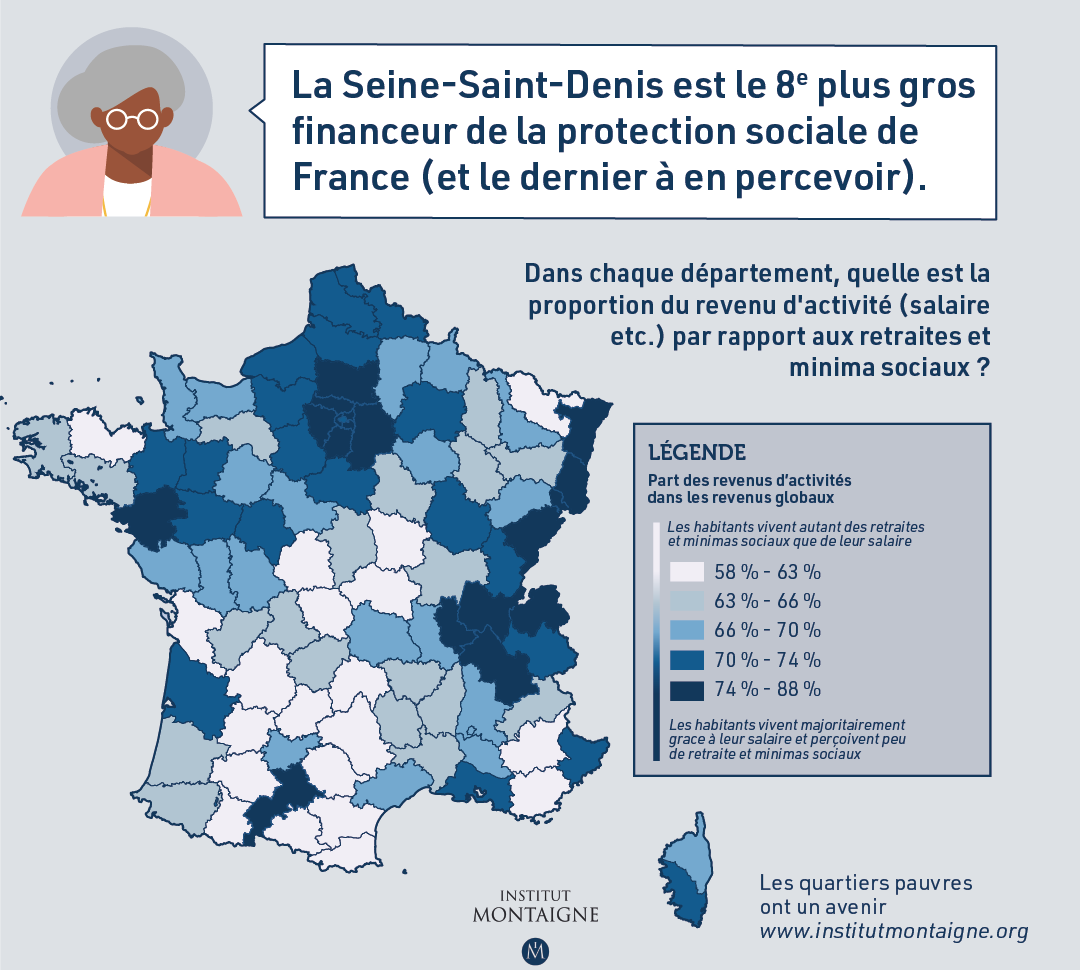

– Idée reçue N°4 : les territoires les plus pauvres recevraient beaucoup de la solidarité nationale sans vraiment y contribuer eux-mêmes.

La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, est le 8ème contributeur au financement de la protection sociale et la Seine-Saint-Denis est le département de France métropolitaine qui reçoit le moins de protection sociale par habitant.

– Idée reçue N°5 : les quartiers pauvres seraient mieux traités par l’État que la « France périphérique ».

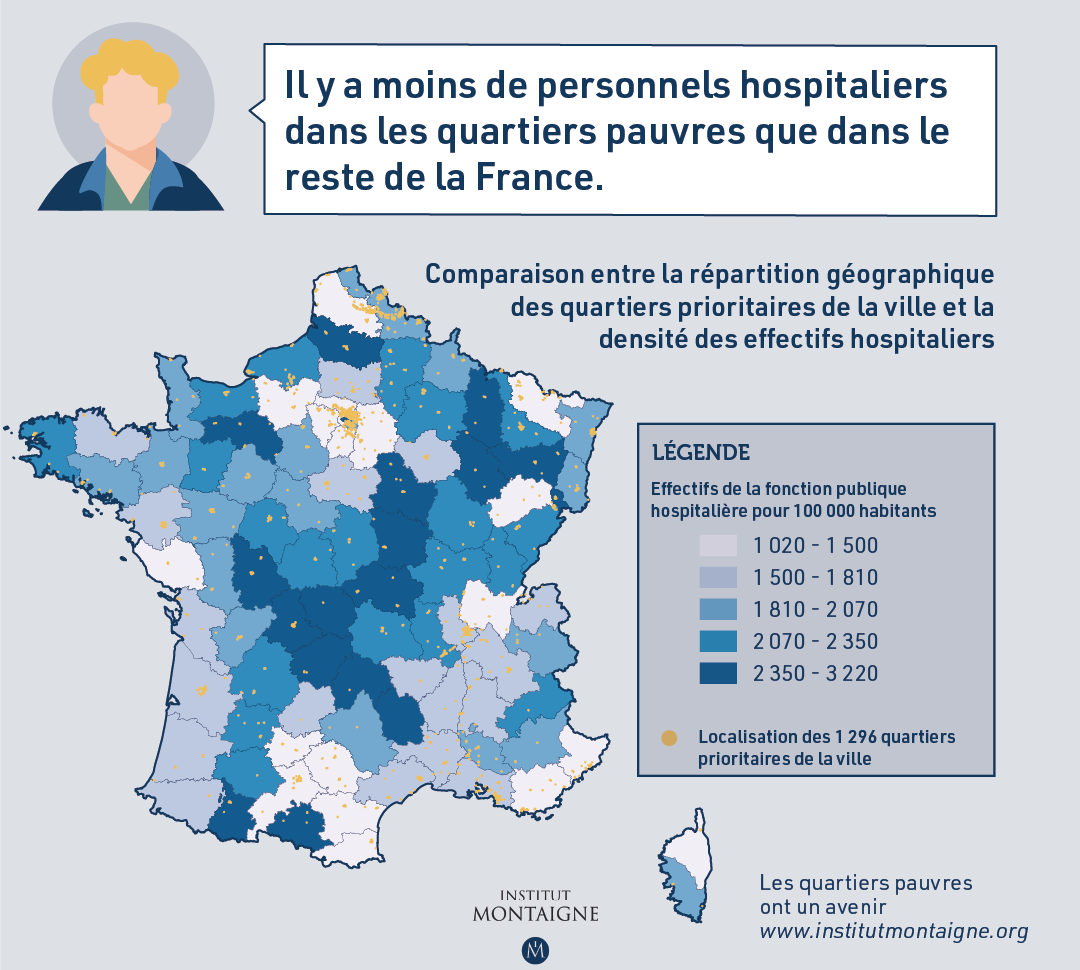

Les quartiers pauvres sont victimes d’une sous-représentation des effectifs dans le domaine de la santé notamment : la Seine-Saint-Denis compte 1 100 effectifs de la fonction publique hospitalière pour 100 000 habitants, contre 1 800 en France métropolitaine et les départements de la “diagonale du vide” sont mieux dotés en offre de soins que le reste du territoire.

– Idée reçue N°6 : la politique de la ville serait un puit sans fond.

Le montant des dépenses totales de l’État pour les quartiers pauvres et des bailleurs sociaux pour l’ANRU est de seulement 840 € par an par habitant. Il y a donc une véritable sous-dotation en matière d’investissement public dans les quartiers pauvres.

– Idée reçue N°7 : la drogue ferait vivre les quartiers pauvres.

L’activité économique générée par le trafic de drogue est en réalité plus faible que ce que l’on pourrait penser. Nous la chiffrons à 2,7 milliards d’euros. Cette activité de trafic de drogue représenterait 20 000 emplois en équivalent temps plein. En clair, la drogue ne fait pas vivre les quartiers pauvres.

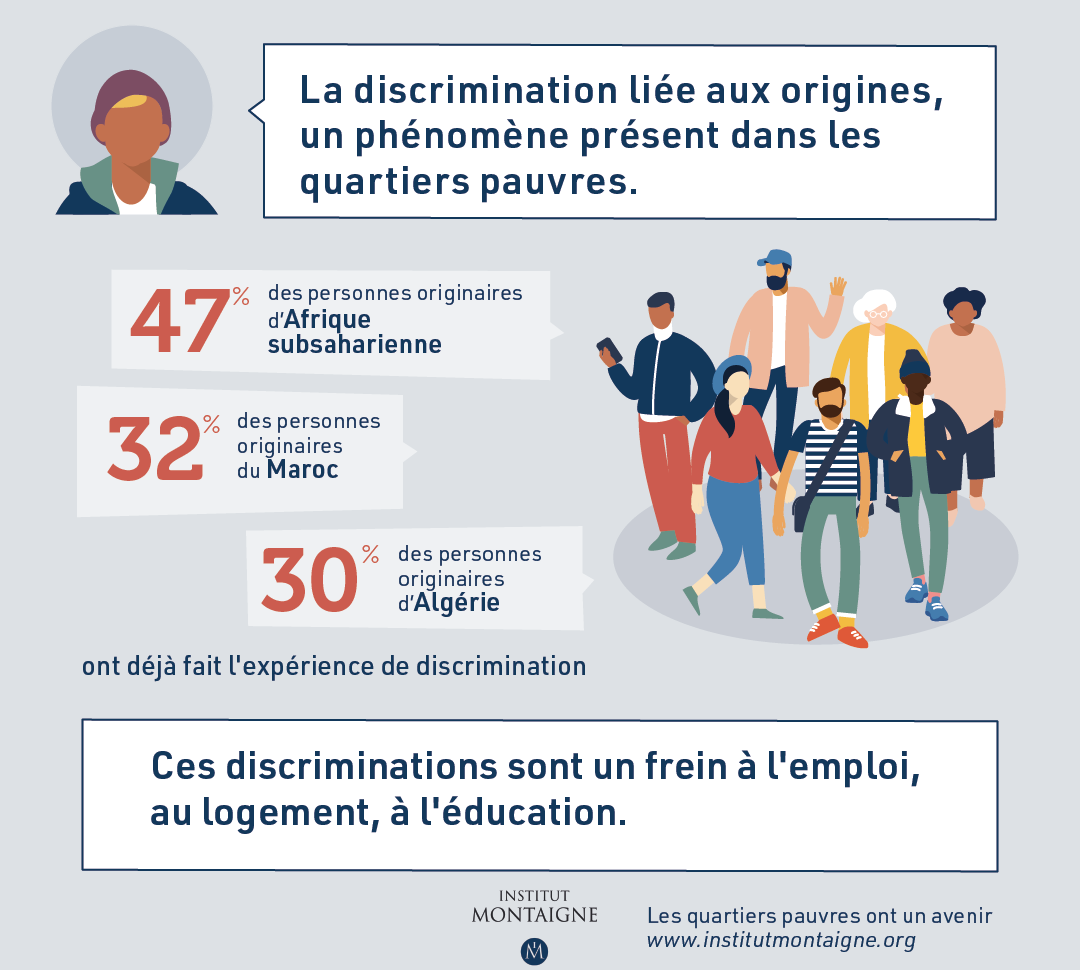

– Idée reçue N°8 : il n’y aurait pas de discrimination à l’embauche, c’est un phénomène marginal.

De nombreuses enquêtes prouvent que les discriminations à raison de la religion et à raison de l’origine existent. Dans l’enquête TeO, 47 % des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, 32 % du Maroc, 30 % d’Algérie disent ainsi avoir fait l’expérience de discriminations.

Le dessous des cartes : portraits croisés de quartiers pauvres

Quartiers pauvres : qui êtes-vous ?

Les quartiers pauvres répondent dans le présent rapport à une définition précise : celle des 1 296 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de France métropolitaine, situés dans plus de 800 communes et regroupant 5 millions de personnes, soit 8 % de la population française. Nés avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, les QPV sont des quartiers urbains d’au moins 1 000 habitants, où plus de la moitié de la population vit avec moins de 11 250 euros par an, soit 60 % du revenu médian national.

Trois types de quartiers

Si les QPV sont définis par leur pauvreté, il apparaît qu’ils partagent d’autres caractéristiques : ils accueillent davantage de populations immigrées et jeunes, ils disposent d’un parc de logements sociaux plus important, ils ont un taux d’emploi féminin ou encore de participation électorale plus faible que le reste de la France métropolitaine. Toutefois, ils sont loin d’être homogènes et le présent rapport offre une nouvelle typologie des quartiers pauvres, qui se distinguent en trois grands types :

- Les quartiers « post-industriels » (type 1) correspondent en majorité aux zones anciennement industrielles et situées dans le nord/nord-est de la France. Près de 1 million d’habitants y vivent. Il se caractérisent par la grande pauvreté, la désindustrialisation et l’immobilité.

- Les quartiers « excentrés » (type 2), situés en grande partie dans ou près des petites villes et villes moyennes. Moins pauvre et moins jeune, leur population compte 1,7 million d’habitants. Ils sont définis par la pauvreté, l’éloignement et une forme d’immobilité.

- Les quartiers « maquiladoras » ou « métropolitains » (type 3), situés en périphérie des grandes métropoles et en particulier en Île-de-France. Ils comptent 3,4 millions d’habitants. Ils se caractérisent par la pauvreté, la proximité des grandes métropoles et la mobilité, du fait notamment de la jeunesse de leurs habitants, pour beaucoup immigrés.

Une politique de la ville trop statique

Depuis quarante ans, les gouvernements successifs ont mis en œuvre des « plans banlieues » largement ciblés sur la rénovation urbaine. Ces divers plans ont laissé de côté la question de l’amélioration de la cohésion sociale et la situation économique des habitants des quartiers. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a permis la mise en place d’un guichet unique et une réduction des délais pour la mise en oeuvre de projets de rénovation. mais en matière de développement économique, les résultats sont plus nuancés, pour l’ANRU 1 comme pour l’ANRU 2. La politique de la ville gagnerait à se tourner vers l’humain et capitaliser sur le dynamisme de certains quartiers, comme la Seine-Saint-Denis, département à fort potentiel, capable de s’inscrire dans l’évolution de l’économie. Il est nécessaire d’avoir enfin une vraie stratégie de promotion sociale et de lutte contre la pauvreté, dont l’exécution serait interministérielle reposant sur un « Anru des habitants », à côté de l’Anru des bâtiments.

Auteur

Normalien, agrégé de géographie, Hakim El Karoui a enseigné à l’université Lyon II avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre en 2002. Après un passage à Bercy, il rejoint, en 2006, la banque Rothschild. En 2011, il rejoint le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger où il est co-responsable de l’Afrique et du conseil au gouvernement français. En 2016, il fonde sa propre société de conseil stratégique Volentia. Il est également essayiste et entrepreneur social et a créé le club du XXIe siècle et les Young Mediterranean Leaders. Hakim El Karoui est l’auteur des rapports de l’Institut Montaigne Un islam français est possible, (septembre 2016), Nouveau monde arabe, nouvelle « politique arabe » pour la France, (août 2017) et La fabrique de l’islamisme (septembre 2018).

Téléchargements

Les quartiers pauvres ont un avenir – Rapport complet

Les quartiers pauvres ont un avenir – Résumé