Une note de SUEZ et de la Fondation Jean-Jaurès appelle à repenser le modèle de financement des services d’eau et d’assainissement en France pour assurer un accès durable et équitable à cette ressource.

A l’occasion de l’édition 2025 du Salon des Maires et des Collectivités Locales, SUEZ et la Fondation Jean-Jaurès publient une étude intitulée « L’eau, un bien commun sous tension – Repenser son financement pour assurer son avenir » afin d’interpeller les pouvoirs publics et la société sur l’urgence de faire évoluer le financement des services d’eau et d’assainissement en France.

« Les canicules et sécheresses de 2022 ont forcé la prise de conscience du caractère fragile de la ressource et de la complexité de sa gestion, à un moment où les défis sont majeurs, les risques croissants et les besoins cruciaux. »

Un contexte d’urgence climatique

© Institut Terram, mars 2025

Dans un contexte d’urgence climatique entrainant une pression accrue sur la disponibilité et la qualité de la ressource, mais aussi sur l’assainissement des eaux usées, les auteurs de cette note, Arnaud Bazire, Benoît Calatayud et Esther Crauser-Delbourg, analysent les limites du modèle de financement actuel du secteur de l’eau en France, et proposent des pistes concrètes pour assurer la pérennité de ce service public essentiel à l’attractivité des territoires et à la cohésion sociale tout en contribuant aux enjeux de santé publique.

15 milliards d’euros supplémentaires nécessaires d’ici 5 ans pour rattraper le retard pris dans les infrastructures

Benoît Calatayud, Directeur de l’Observatoire de la transition énergétique et sociale de la Fondation Jean-Jaurès

15 Milliards d’euros pour rattraper le retard pris

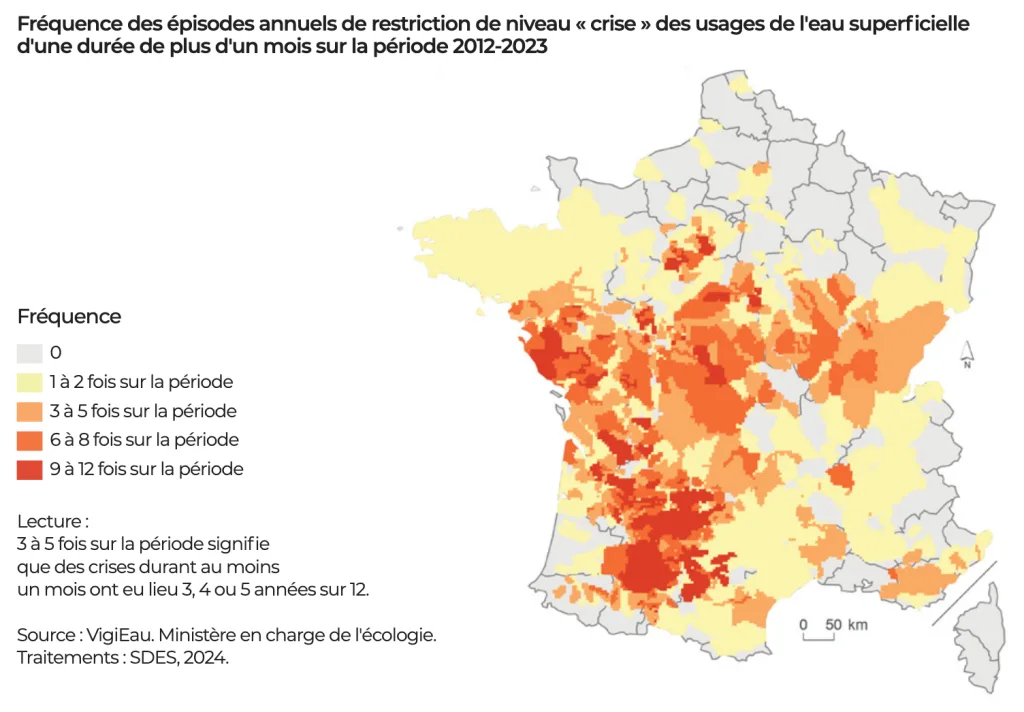

Alors que les effets du changement climatique accroissent la pression sur la ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que quantitatif (vagues de chaleur et de sécheresse récurrentes, inondations, évènements météorologiques extrêmes, conflits d’usage), les défis à relever pour assurer un service d’eau et d’assainissement performant aux Français deviennent plus aigus et structurels : renouvellement des réseaux pour limiter les pertes en eau, recherche de ressources alternatives, traitement des micropolluants pour assurer une eau de qualité, lutte contre les inondations.

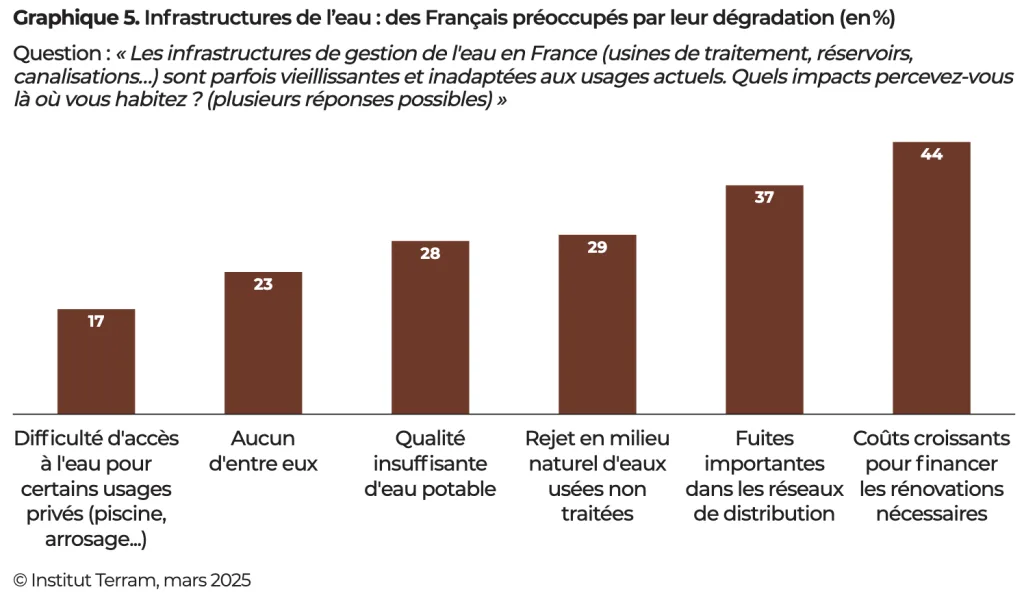

Les besoins d’investissements supplémentaires s’élèvent à 15 milliards d’euros dans les cinq ans à venir uniquement pour rattraper le retard en matière de renouvellement des réseaux et de modernisation des infrastructures. Au-delà de ce retard, les impacts de la nouvelle réglementation à venir (DERU 2) tout comme les besoins afférents au traitement des micropolluants vont conduire la France, en particulier les collectivités, à investir pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires.

L’eau, un bien commun sous pression : Le Jeudi 20 novembre 2025 à l’Atrium de Montpellier

La question de l’eau est bien aujourd’hui, plus que jamais, un sujet universel et multiformes. Et son importance ne fera que croître dans les années et les décennies qui viennent, notamment sous l’effet du changement climatique, de la croissance démographique et d’une inéluctable urbanisation, générant potentiellement des risques, des catastrophes, des difficultés économiques et/ou sociales ainsi que des tensions ou des conflits à travers la planète. Comment, alors, intégrer et gérer le fait que les réponses à ces crises plurielles soient de mise en œuvre locales et nécessitent, partout, de reconsidérer certains éléments et fondements du fonctionnement de nos sociétés humaines ?

Cette CONFÉRENCE est LIBRE ET GRATUITE

Un prix de l’eau inférieur à 1% de la facture des ménages

le prix de l’eau équivaut à 0,8% de la facture des ménages reste le plus bas des commodités (2% pour la téléphonie, et 4% à 5% pour l’énergie liée au chauffage).

Il existe aujourd’hui un consensus sur le fait que ce prix et la structure tarifaire associée ne reflètent plus les investissements indispensables à engager pour assurer la pérennité des services de l’eau et répondre aux préoccupations grandissantes de la population.

Alors que la structure des charges des services d’eau et d’assainissement, qu’ils soient opérés par des acteurs publics ou privés, repose à 80%-85% sur des charges fixes incompressibles, indépendantes du volume distribué, les recettes reposent dans les mêmes proportions sur des éléments variables, à savoir les volumes d’eau consommés.

cette consommation ne cesse de diminuer, encouragée par des politiques de sobriété et une gestion plus raisonnée de la ressource.

Si cette politique est évidemment pertinente sur le plan environnemental, elle trouve ses limites au regard du principe fondamental de « l’eau paie l’eau », qui stipule que les dépenses sont équilibrées grâce aux recettes perçues via les consommations.

Face au « mur d’investissements » à engager et alors que les recettes baissent, il est essentiel de repenser le modèle de financement des services d’eau et d’assainissement en France afin de relever les défis de l’eau d’aujourd’hui et dans les années à venir. Dans cette étude commune qui a mobilisé de nombreuses parties prenantes, SUEZ et la Fondation Jean Jaurès s’attachent à proposer des pistes de réforme concrètes s’échelonnant à long, moyen et court terme.

Des solutions concrètes pour réformer le financement du service de l’eau et de l’assainissement

I. A court terme, la nécessité de stopper l’hémorragie

Des mesures tarifaires et d’évolution du modèle de financement peuvent être mises en place rapidement afin de garantir l’équilibre économique des services d’eau et d’assainissement à court terme :

- Rééquilibrer la structure tarifaire pour mieux refléter les coûts du service et anticiper les investissements nécessaires ;

- Augmenter progressivement et équitablement les tarifs domestiques pour couvrir les coûts globaux à l’échelle du territoire, en prévoyant une tarification sociale pour les ménages modestes (loi Brottes) ;

- Repenser la contribution des usages économiques (industrie, énergie, agriculture) au financement du service ;

- Faire évoluer la part fixe de l’abonnement, avec un plancher fixé à 30 % ;

- Encourager, pour atteindre les objectifs de sobriété, les économies d’eau via la part variable de la facture, avec des mécanismes de compensation pour l’opérateur, tels que les services complémentaires : suivi des consommations, détection des fuites, conseil, réutilisation des eaux grises ;

- Créer un indice spécifique du prix de l’eau au sein de l’INSEE pour suivre les coûts réels du secteur ;

- Permettre la sobriété en installant des compteurs individuels accessibles aux usagers.

II. À moyen terme, des outils contractuels et tarifaires à exploiter de manière innovante

Dans un second temps, des mesures pourront être engagées pour faire évoluer les mécanismes contractuels existants afin de mieux couvrir les variations de volumes d’eau consommés, et l’accroissement des risques climatiques tout au long de la durée des contrats. Cela implique de :

- Créer un fonds amortisseur et assurantiel de résilience pour couvrir chaque année les risques financiers des collectivités et des opérateurs liés aux événements climatiques majeurs (sécheresses, inondations, tempêtes) ;

- Prévoir des ajustements pluriannuels des contrats pour réviser ses paramètres économiques en fonction des aléas (sur le modèle de la régulation économique aéroportuaire) ;

- Adapter progressivement les tarifs à la réalité des conditions climatiques et des variations d’usage territoriales, notamment en zones touristiques ;

- Les objectifs de sobriété imposés aux opérateurs peuvent aussi se refléter dans la tarification. Par exemple, instaurer un système de forfaits de consommation responsabiliserait chaque usager en lui attribuant un quota individuel de ressource, encourageant ainsi un usage raisonné et partagé de l’eau.

III. A long terme, de nouveaux équilibres à trouver pour répondre aux besoins

A long terme, il apparait nécessaire de :

- Repenser les contributions relatives des tarifs de l’eau et leur structure ;

- Diversifier les sources de financement et de rémunération des opérateurs, notamment à travers les services rendus par les services d’eau et d’assainissement en termes d’économie circulaire et de transition écologique (valorisation des boues, réutilisation des eaux usées) ;

- Développer les dispositifs de responsabilité élargie des producteurs et les financements européens ;

- Faire évoluer les contrats de concession pour intégrer les nouveaux risques, notamment climatiques, et introduire une part de rémunération liée à la performance des opérateurs, indépendamment des volumes consommés.

- Repenser la tarification en tenant compte des volumes prélevés, de la pollution émise, de la valeur économique et sociétale générée, pour une équité entre tous les usagers (agriculture, industrie, collectivités, services publics, tourisme).

Réformer le modèle de financement du secteur de l’eau est un enjeu majeur pour la cohésion sociale, le développement économique et l’adaptation écologique de la France. Elle appelle à une mobilisation collective afin de garantir à chaque génération un accès équitable et durable à la ressource en eau.

« L’évolution du modèle de financement des services d’eau et d’assainissement est essentielle et urgente pour préserver l’avenir de la ressource et garantir l’accès pour tous à un service de qualité.

nous devons passer collectivement à l’action pour faire face aux défis structurels de l’eau en France. »

Arnaud Bazire, Vice-Président Exécutif de SUEZ, en charge des activités Eau en France

Rapport « L’eau, un bien commun sous tension. Repenser son financement pour assurer son avenir »

Eau sous tension : les Français face aux défis hydriques de leurs territoires

L’inquiétude des Français face à l’urgence hydrique

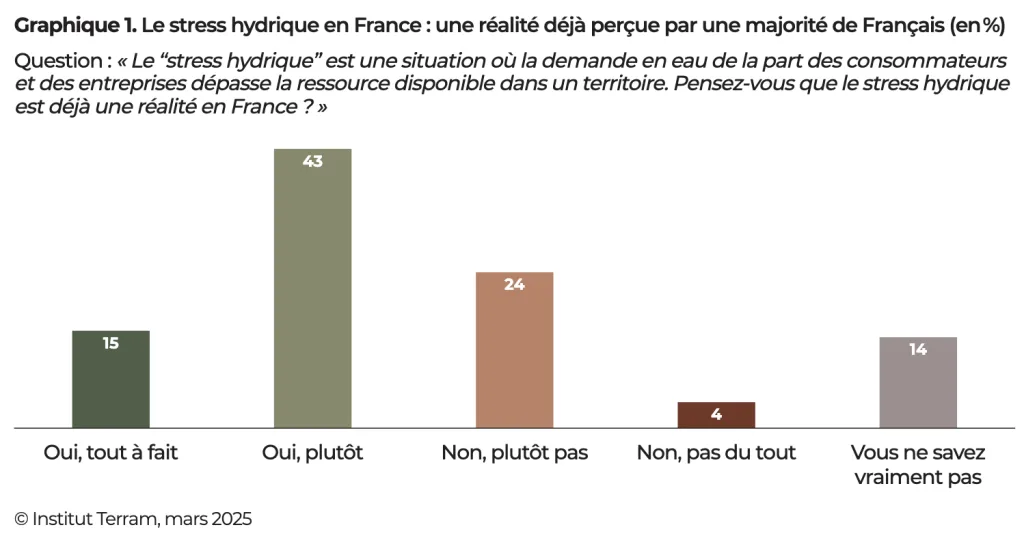

Longtemps perçu comme un enjeu lointain, le stress hydrique est désormais une source de préoccupation pour une majorité de citoyens : 58 % d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’une réalité présente dans le pays, contre 28 % qui expriment un avis contraire et 14 % qui déclarent ne pas savoir

La crise de l’eau, une réalité tangible

Pour beaucoup, la crise de l’eau n’est plus une abstraction mais un choc vécu. Au cours des cinq

dernières années, dans leur commune :

- 29 % des personnes interrogées ont subi une coupure d’eau potable liée à une sécheresse ;

- 16 % ont été touchées par une inondation majeure ;

- 13 % ont été confrontées à une pollution de l’eau.

Sécheresses, inondations, pollution : la crise de l’eau est perçue comme multidimensionnelle.

L’analyse des perceptions françaises face à la crise de l’eau révèle une inquiétude complexe, intégrant des aspects environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires :

- 54 % des Français s’inquiètent de la dégradation de la qualité de l’eau ;

- 48 % des sécheresses de plus en plus longues ;

- 39 % des risques d’inondations ;

- 33 % de la hausse du prix de l’eau ;

- 26 % des conflits d’usage entre l’agriculture, l’industrie et les besoins domestiques.

Qui s’inquiète le plus ?

Deux facteurs alimentent particulièrement l’inquiétude :

- l’expérience des catastrophes hydriques : les individus ayant été confrontés à des catastrophes hydriques dans leur commune au cours des cinq dernières années affichent un niveau d’inquiétude significativement plus élevé ;

- l’orientation politique : les sympathisants d’EELV (76 %), de LFI (75 %) et du PS (70 %) se montrent plus préoccupés que ceux du RN (63 %), des Républicains (59 %) et de Renaissance (58 %).

Les spécificités géographiques jouent un rôle déterminant.

- Institut Terram, mars 2025