Les canicules, comme celle que la France a vécue entre le 19 juin et le 6 juillet 2025, sont appelées à se multiplier et à s’intensifier avec le changement climatique. Les villes tentent de s’adapter et les citoyens ont dans ce processus de nombreux leviers d’action. L’Agence de la transition écologique (Ademe) a créé un service numérique public gratuit, baptisé « Plus fraîche ma ville », qui peut être une source d’idées. Retour sur quelques expériences pratiques.

Elodie Briche, Ademe (Agence de la transition écologique)

La France a été frappée fin juin et début juillet 2025 par une canicule qui a duré près de trois semaines.

Cette période a une nouvelle fois mis en lumière l’inadaptation des villes françaises face aux températures extrêmes, malgré les efforts menés ces dernières années. À l’échelle nationale comme locale, des actions d’adaptation au changement climatique sont en cours. Par exemple : rénovation thermique des écoles, opérations de revégétalisation de l’espace public, de désimperméabilisation des sols urbains…

Mais il n’existe pas de réponse unique à la chaleur. Pour être efficaces, ces mesures doivent être bien pensées en amont : la nature des solutions à engager dépend du contexte, du climat, de l’architecture (ou plus largement de la morphologie urbaine) et de la population de la ville.

C’est pourquoi les villes ont aussi besoin, pour mener leurs politiques d’adaptation, de la participation citoyenne. Les habitants peuvent jouer un rôle, collectivement et individuellement. Et cela, dans le choix des solutions comme dans leur mise en œuvre, afin de lutter le plus efficacement possible contre la surchauffe urbaine.

Nous n’en sommes pas toujours bien conscients, mais nous disposons de leviers pour nous réapproprier les espaces urbains et pour participer à les rendre plus vivables en période de fortes chaleurs. L’Agence de la transition écologique (Ademe) a ainsi créé un service numérique public gratuit, « Plus fraîche ma ville », consacré aux collectivités, qui peut également être une source d’idées inspirantes pour les citoyens.

En nous informant mieux pour prendre conscience de la situation particulière de notre ville, en participant à des concertations locales sur les projets d’aménagement, en portant des projets avec d’autres citoyens mais aussi par nos comportements individuels, nous disposons d’une vaste panoplie de moyens pour lutter contre le phénomène de surchauffe locale qu’on appelle îlot de chaleur urbain (ICU).

Mais pour pouvoir s’en saisir, encore faut-il les connaître.

Des balades urbaines pour prendre conscience de son environnement

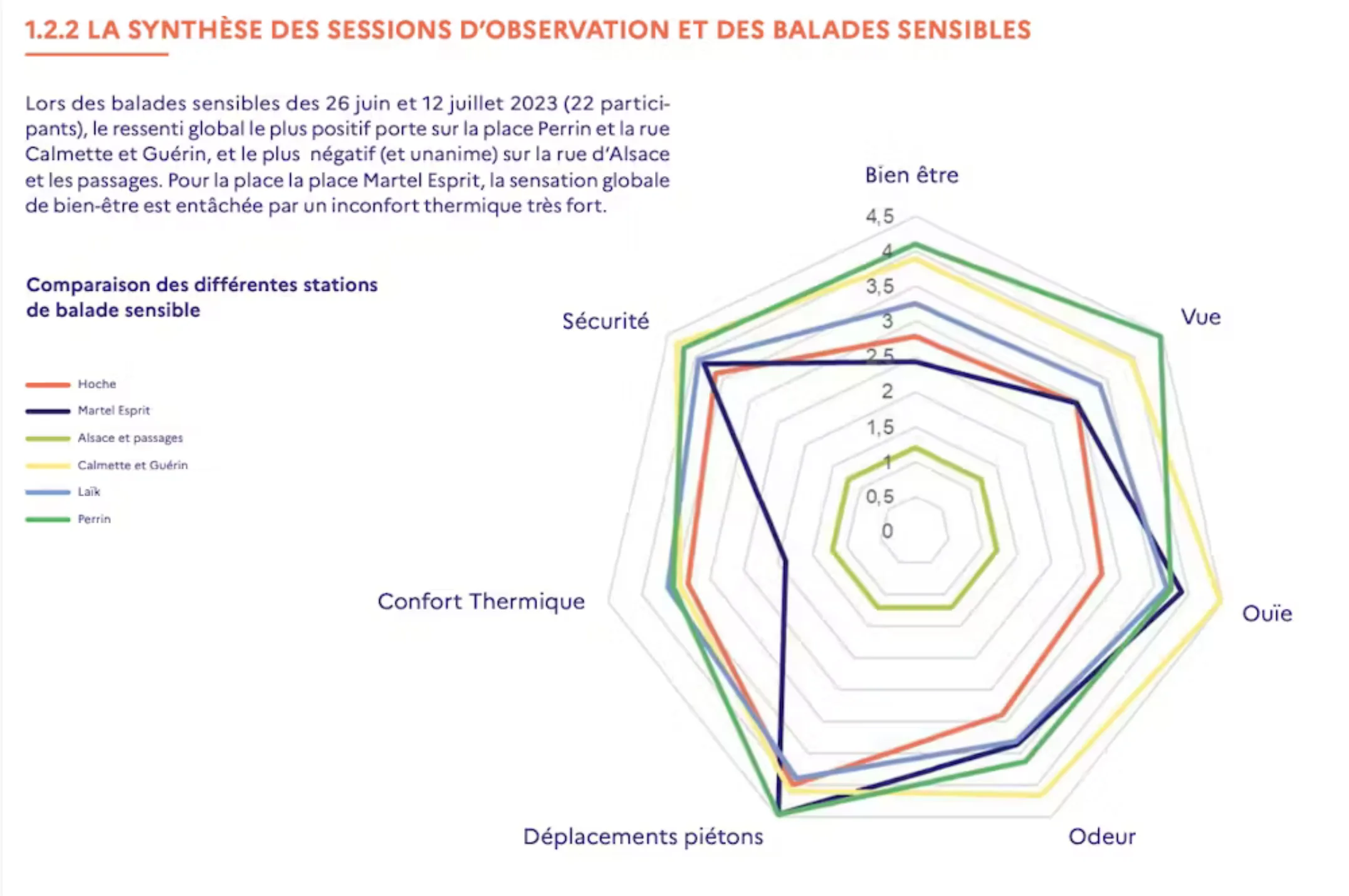

Depuis quelques années, de plus en plus de communes proposent aux citoyens d’appréhender de façon plus concrète la façon dont leur environnement urbain surchauffe, par exemple à travers des « balades urbaines et climatiques ».

Le principe est le suivant : citoyens, élus et experts techniques se réunissent pour suivre un parcours dans la ville à un moment où il fait chaud. De point en point, ils échangent sur leurs sensations dans les différents espaces – trottoirs goudronnés, bouches d’aération évacuant les rejets de climatisation, parcs arborés, aires de jeux exposées au soleil où aucun enfant ne joue…

- Le premier but est d’objectiver l’aggravation de la chaleur estivale ressentie par l’effet d’îlot de chaleur urbain, ce phénomène qui se traduit par des températures plus élevées en ville qu’en zone rurale. Faire le constat partagé de cette surchauffe sur le terrain permet déjà aux participants de créer un consensus.

- Dans un second temps, l’idée est de créer du dialogue entre élus, techniciens et habitants pour favoriser un passage à l’action rapide et durable.

C’est par exemple la démarche qui a été menée à Toulon et à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. Elle a permis de mettre en évidence des lieux de rafraîchissement, d’identifier le rôle de la minéralisation (béton, goudron…), de la circulation et du stationnement excessif dans l’intensification de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Par la suite, des solutions concrètes ont été identifiées. Un projet d’adaptation est en cours à l’échelle d’un premier quartier.

Participer aux programmes de sa commune

Une fois le constat posé, comment agir ? Difficile de s’y retrouver dans la jungle des interlocuteurs et des programmes communaux. Il existe pourtant plusieurs façons de prendre part aux décisions et aux actions publiques menées pour adapter les villes à la chaleur.

Cela passe par la participation à des concertations locales, par exemple pour concevoir une cour d’école, une place, un parc municipal… Ou, très concrètement, en mettant les mains dans la terre dans le cadre d’un dispositif de la ville.

Saint-Michel-de-Lanès (Aude), qui a connu un tel projet il y a une dizaine d’années, en donne un bon exemple. Les habitants volontaires ont participé à l’installation de plantes grimpantes sur les façades des maisons. L’enjeu était d’améliorer le confort thermique pour les habitants, l’adaptation aux conditions climatiques locales tout en ayant une gestion plus raisonnée de l’eau. Conseillés par une paysagiste, ils ont sélectionné des plantes peu exigeantes en eau et adéquates pour le climat local (clématites, chèvrefeuilles, jasmins étoilés, etc.), en fonction de différents critères tels que le feuillage, la floraison et les supports.

À Elne, dans les Pyrénées-Orientales, la mairie et les citoyens ont décidé, pour répondre au contexte de sécheresse répétée, de désimperméabiliser et de végétaliser les rues en créant des jardins partagés. L’objectif était de « favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol pour limiter le ruissellement pluvial et conserver plus de fraîcheur en cœur de ville ».

Comment lancer un projet avec d’autres citoyens ?

Parfois, attendre que les transformations viennent du haut peut être long et frustrant. De nombreux projets émergent des citoyens eux-mêmes, qui à partir des besoins qu’ils identifient, imaginent des solutions et des espaces adaptés.

Il est tout à fait possible de rejoindre des collectifs citoyens existant, ou même, si vous avez une idée pour lutter contre la chaleur en ville près de chez vous, de fédérer d’autres citoyens pour agir avec vous. Quitte à demander ensuite à la ville de vous accompagner – financièrement, techniquement – pour le mettre en œuvre.

C’est ce qui s’est produit à la cascade des Aygalades, dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), où une association locale, la Cité des arts de la rue, s’est saisie de ce lieu laissé à l’abandon. Elle l’a renaturé pour en faire un lieu de visite, de promenade et de baignade précieux dans cette zone de la Cité phocéenne.

« Permis de végétaliser »

Il existe des façons plus individuelles de s’engager contre la surchauffe urbaine. De plus en plus de villes octroient par exemple des « permis de végétaliser » : il suffit de demander à la ville le droit de planter telles espèces à tel endroit.

Certains citoyens prennent les devants et s’approprient les espaces délaissés, comme en Guadeloupe, dans les dents creuses (parcelles en friches en plein centre-ville), où certains habitants se mobilisent pour créer des jardins.

Plus simplement, nous avons tous un rôle à jouer sur le bien-être thermique collectif par nos comportements du quotidien.

Cela passe par exemple par un usage raisonné de la climatisation : si celle-ci est, en bien des lieux, indispensable, elle ne doit pas être le premier réflexe à adopter, du fait de son impact sur la consommation d’énergie et la facture d’électricité, son risque de déséquilibrer les réseaux, mais aussi sa contribution à l’accentuation de l’effet d’îlot de chaleur urbain – par les rejets d’air chaud qu’elle génère vers l’extérieur.

D’autres pratiques existent pour rafraîchir le logement en évitant, dans bien des cas, le recours à la clim’ : fermer les volets et les stores, humidifier le logement (en faisant sécher une serviette ou un drap mouillé), placer des films anti-chaleur sur les vitres ou encore planter des arbres ou des haies au sud et à l’ouest de l’habitat.

Alice Bour, rédactrice « Plus fraîche ma ville », a contribué à la rédaction de cet article

Elodie Briche, Coordinatrice R&D en Urbanisme Durable et intrapreneure Plus fraîche ma ville, Ademe (Agence de la transition écologique)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.