La transformation de l’agriculture, alimentée par les engrais et le commerce international, a contribué à réduire la faim dans le monde. Mais les progrès réalisés dans le domaine agricole ont eu un coût environnemental et systémique élevé. L’agriculture est confrontée à un double risque de matérialité, changement climatique et érosion de la biodiversité. Alors comment nourrir un monde en surchauffe ? Pour garantir sécurité alimentaire et stabilité économique, l’agriculture doit renforcer sa résilience climatique selon l’étude Allianz Trade.

Une transformation de l’agriculture pour réduire la faim dans le monde

Au cours des 80 années qui ont suivi la création de la Journée mondiale de l’alimentation, la transformation de l’agriculture, alimentée par les engrais et le commerce international, a contribué à réduire la faim dans le monde, bien que de manière inégale selon les régions.

Depuis 1961, l’apport calorique mondial a augmenté d’environ 35 %, contribuant à réduire la sous-alimentation dans le monde.

Alors que la faim dans le monde a diminué de près de 4 % entre 2000 et 2023, l’Asie du Sud-Est a réduit la prévalence de la sous-alimentation de 20 % à 6 % au cours de la même période, l’Amérique latine et certaines régions d’Asie du Sud enregistrant des améliorations comparables. Cependant, l’Afrique subsaharienne continue de faire face à une insécurité alimentaire aiguë, près d’un quart de sa population souffrant de sous-alimentation.

Des progrès agricoles qui ont un coût environnemental et systémique élevé

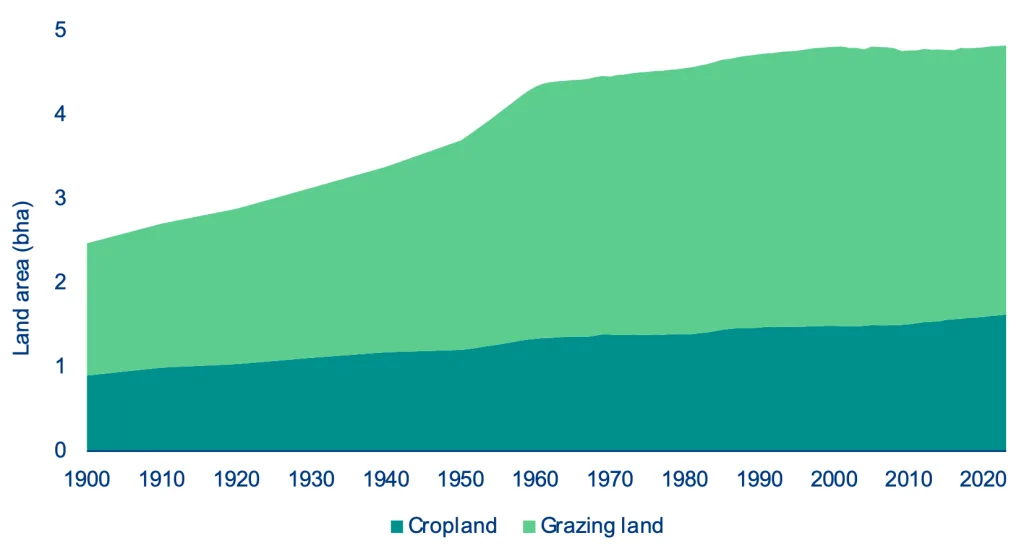

Mais les progrès réalisés dans le domaine agricole ont eu un coût environnemental et systémique élevé. Le transport des produits agricoles génère environ 3 gigatonnes d’équivalent CO2 par an, soit près d’un cinquième des émissions totales du système alimentaire.

Le transport alimentaire représente moins d’ 1/5ème de l’activité totale de transport, mais produit plus d’ 1/4 des émissions liées au transport, les expéditions de fruits et légumes étant particulièrement intensives.

Utilisation de fertilisants durant la période 1961 – 2022 (mn ton)

L’inefficacité des engrais constitue un autre défi majeur : en moyenne, seuls 40 % de l’azote appliqué sont absorbés par les cultures. Le reste s’infiltre dans les écosystèmes, dégradant la qualité de l’eau et créant des « zones mortes ». Rien qu’aux États-Unis, les dommages causés par l’eutrophisation des eaux douces sont estimés à 2,2 milliards de dollars par an.

L’agriculture est confrontée à un double risque de matérialité

L’agriculture est confrontée à un double risque de matérialité : elle contribue au changement climatique et à la dégradation de l’environnement tout en étant l’un des secteurs les plus vulnérables à ces phénomènes.

Au cours des trois dernières décennies, les catastrophes naturelles ont causé des pertes agricoles estimées à 3 800 milliards de dollars, soit 5 % du PIB agricole mondial par an, les sécheresses représentant les deux tiers des dommages.

À elle seule, la mégasécheresse européenne de 2022 a affecté 143 000 km² de terres, réduisant la productivité végétale sur 66 500 km² de terres cultivées (+13 % par rapport à la moyenne à long terme). En Europe, les rendements céréaliers ont chuté d’environ 10 %, tandis que les pertes agricoles et environnementales ont atteint 50 milliards d’euros cette année-là.

Aux États-Unis, la sécheresse reste le principal facteur de pertes agricoles, avec des indemnités record en 2012, 2020 et 2022. D’autres risques, tels que les inondations, l’excès d’humidité et les gelées, ont également augmenté, révélant une volatilité croissante des risques climatiques. La plupart des pertes se concentrent dans la production de maïs et de soja, exposant les vulnérabilités structurelles du système alimentaire américain et soulignant l’urgence de la diversification et de l’adaptation.

Les indemnités versées au titre des assurances liées aux conditions météorologiques en 2023 ont été 7 fois plus élevées qu’en 2000, soulignant le fardeau financier croissant qui pèse sur les agriculteurs et le système d’assurance fédéral.

À l’horizon 2050, l’analyse suggère que les rendements du maïs pourraient baisser de 9 %, ceux du blé de 7 % et ceux du soja de 4 %, ce qui entraînerait des répercussions inflationnistes, notamment dans la région Asie-Pacifique (+27 %) et en Europe (+6 %).

D’ici 2050, les fluctuations des rendements agricoles pourraient alimenter l’inflation alimentaire mondiale, poussant les prix à la consommation à environ 13 % au-dessus du niveau de référence.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la hausse la plus forte (+27 %), tirée par des pays tels que l’Indonésie (+146 %), la Malaisie (+113 %), l’Inde (+31 %) et la Chine (+21 %).

Au-delà des risques agricoles, cela représente une menace macroéconomique, car l’inflation alimentaire liée au climat pourrait déclencher une instabilité économique, sociale et financière plus générale. En outre, la baisse des rendements et la hausse des prix des matières premières agricoles pourraient réduire les marges des entreprises agroalimentaires1.

Pour garantir sécurité alimentaire et stabilité économique, l’agriculture doit renforcer sa résilience climatique

Pour garantir la sécurité alimentaire et la stabilité économique, l’agriculture doit renforcer sa résilience face aux changements climatiques.

Le système alimentaire mondial doit renforcer son adaptation en s’appuyant sur quatre piliers essentiels :

- les pratiques agricoles,

- l’innovation technologique,

- le soutien des pouvoirs publics

- les filets de sécurité financière

L’assurance est l’un des outils les plus efficaces pour renforcer la résilience financière. Les produits d’assurance paramétrique, qui lient les indemnités à des mesures objectives telles que les précipitations ou les rendements, offrent rapidité et accessibilité financière tout en réduisant les coûts administratifs.

Les mesures politiques contribuent à développer ces instruments : l’UE subventionne désormais jusqu’à 70 % des primes, une initiative qui devrait permettre de doubler le marché mondial de l’assurance indexée au cours de la prochaine décennie, passant de 18 milliards de dollars aujourd’hui à 34,4 milliards de dollars d’ici 2033. Cependant, l’accès reste très limité pour les petits exploitants agricoles, en particulier dans les pays en développement. Pour ces agriculteurs, la micro-assurance offre une solution plus pratique : le marché potentiel est vaste, couvrant près de 3 milliards de personnes, mais la couverture réelle n’atteint que 11,5 % à l’échelle mondiale et seulement 8,2 % en Afrique.

Étude complète en anglais

- Allianz estime que chaque augmentation de 1 point de pourcentage du prix entraîne une baisse d’environ 1,67 point de pourcentage de la rentabilité des entreprises en amont et en aval. ↩︎