Créé à la fin des années 1980, ce mot a immédiatement connu un grand succès. Mais ce qu’il désigne est bien plus vaste qu’on ne le pense souvent. Aujourd’hui, de nouvelles notions émergent également pour nous permettre de mieux penser la diversité du vivant, telles que la biodiversité fantôme ou la biodiversité potentielle.

Par Thierry Gauquelin, Aix-Marseille Université (AMU)

Demandez à un enfant de huit ans, à un homme politique ou à une mère de famille, quel organisme symbolise, pour eux, la biodiversité… À coup sûr, ce sera un animal et plutôt un gros animal. Ce sera le panda, le koala, la baleine, l’ours, ou le loup, présent aujourd’hui dans nombre de départements français. Ce sera rarement un arbre, même si la déforestation ou les coupes rases sont dans tous les esprits, et, encore plus rarement, une fleur… Jamais un insecte, une araignée, un ver, une bactérie ou un champignon microscopique… qui, pourtant, constituent 99 % de cette biodiversité.

Raconter l’évolution de ce terme, c’est donc à la fois évoquer un grand succès, mais aussi des incompréhensions et certaines limites.

Mais pour prendre la mesure de tout cela, commençons par revenir sur ses débuts.

Biodiversité, un terme récent

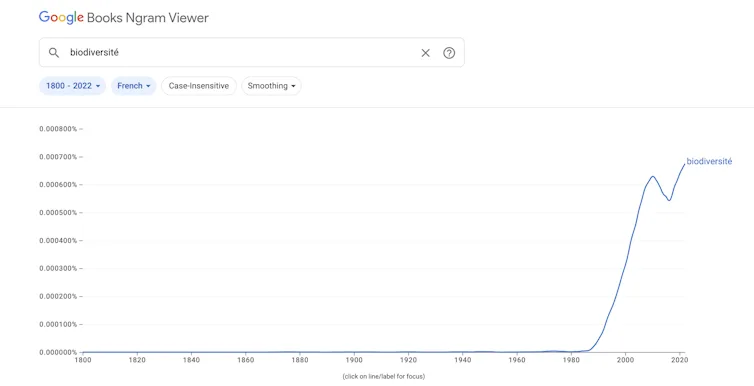

Le terme « biodiversité », traduction de l’anglais biodiversity, est issu de la contraction de deux mots « diversité biologique » (biological diversity). Il est relativement récent et date seulement de la fin des années 1980, mais il a connu depuis un intérêt croissant.

Ainsi, en 2012, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystèmiques (IPBES), équivalent pour la biodiversité du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), a été lancée par le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

L’IPBES a publié, en moins de quinze ans, nombre de rapports dont, par exemple, en 2023, un rapport sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) qui constituent l’une des cinq principales pressions sur la biodiversité.

La progression spectaculaire de l’utilisation de ce terme depuis sa création témoigne de l’intérêt croissant pour cette notion, notamment depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 où la biodiversité et sa préservation ont été considérées comme un des enjeux principaux du développement durable.

Les trois principaux niveaux d’organisation de la biodiversité

Mais dès qu’on s’intéresse à ce que cette notion tâche de décrire, on voit rapidement qu’il existe différents critères complémentaires pour mesurer la richesse du monde vivant, avec, au moins, trois niveaux de biodiversité retenus par les scientifiques. :

- la diversité spécifique, soit la richesse en espèces d’un écosystème, d’une région, d’un pays donné. Elle correspond, par exemple concernant les espèces de plantes natives, à près de 5 000 espèces pour la France hexagonale contre seulement 1 700 pour la Grande-Bretagne.

- la diversité génétique, soit la diversité des gènes au sein d’une même espèce. C’est, par exemple, la très faible diversité génétique de la population de lynx boréal de France, issue de quelques réintroductions à partir des Carpates slovaques.

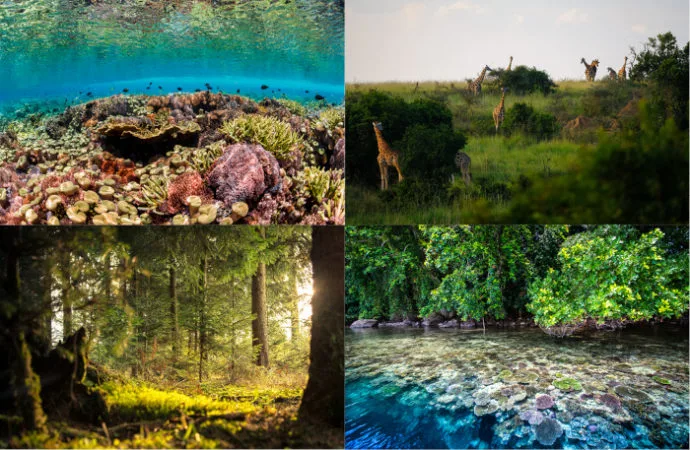

- la diversité des écosystèmes, soit la diversité, sur un territoire donné, des communautés d’êtres vivants (la biocénose) en interaction avec leur environnement (le biotope). Ces interactions constituent aussi un autre niveau de biodiversité, tant elles façonnent le fonctionnement de ces écosystèmes.

Ces différents niveaux tranchent avec la représentation que peuvent se faire nos concitoyens de cette biodiversité, souvent limitée à la diversité spécifique, mais surtout à une fraction particulière de cette biodiversité, celle qui entretient des relations privilégiées ou affectives avec l’être humain. Ces espèces sont d’ailleurs aussi celles que l’on voit incarnée dans les principaux organismes de défense de la nature, par exemple le panda du WWF. Mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt.

Une biodiversité trop mal connue… concentrée dans les sols et dans les océans

Car, à ce jour, seulement environ 2 millions d’espèces ont pu être inventoriées alors qu’on estime qu’il en existe entre 8 millions et 20 millions.

Cette méconnaissance affligeante et paradoxale, à une époque où l’on veut conquérir Mars, est liée au fait que cette biodiversité se trouve pour une grande partie dans deux endroits, les sols, d’une part, et les océans, d’autre part. Soit deux milieux encore trop peu investigués et, pourtant, recélant l’essentiel de la biodiversité spécifique de notre planète.

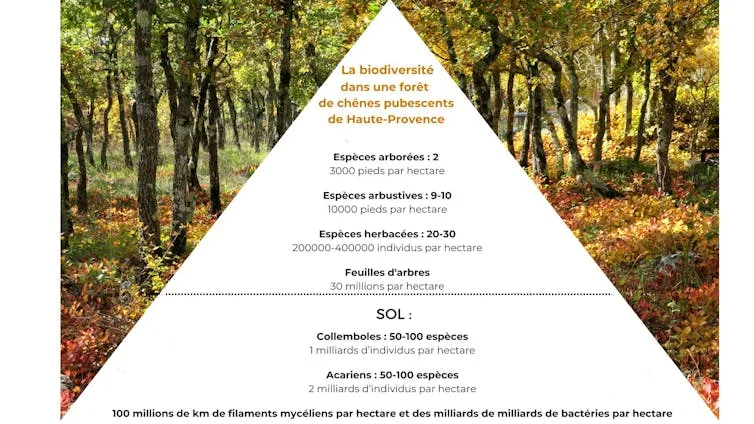

Concernant les sols, si l’on s’intéresse simplement à sa faune, on sait qu’elle correspond à environ 80 % de la biodiversité animale. Plus de 100 000 espèces ont déjà été identifiées (notamment les collemboles, les acariens, les vers de terre…), alors qu’il n’existe que 4 500 espèces de mammifères. Mais, rien que pour les nématodes, ces vers microscopiques au rôle capital pour le fonctionnement du sol, il y aurait en réalité entre 300 000 et 500 000 espèces.

Il faut aussi avoir en tête tous les micro-organismes (bactéries et champignons) dont on ne connaît environ qu’un pour cent des espèces et dont on peut retrouver un milliard d’individus dans un seul gramme de sol forestier.

Ainsi, dans une forêt, et d’autant plus dans une forêt tempérée où la biodiversité floristique reste faible, c’est donc bien dans le sol que cette biodiversité, pour l’essentielle cachée, s’exprime.

Elle demeure, enfin, indispensable au fonctionnement des écosystèmes, indispensable au fonctionnement de la planète, marqué par les échanges de matière et d’énergie.

Darwin, en 1881, nous disait à propos des vers de terre qu’il avait beaucoup étudiés, on le sait peu :

« Dieu sait comment s’obtient la fertilité du sol, et il en a confié le secret aux vers de terre. »

Il ajoutait ensuite :

« Il est permis de douter qu’il y ait beaucoup d’autres animaux qui aient joué dans l’histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d’une organisation si inférieure. »

Concernant la biodiversité des océans, et notamment celle des écosystèmes profonds, il est frappant de voir à quel point les chiffres avancés restent très approximatifs. On connaît moins la biodiversité, notamment marine, de notre planète que les étoiles dans notre univers.

À ce propos, Evelyne Beaulieu, l’héroïne océanographe du dernier prodigieux roman de Richard Powers, Un jeu sans fin (2025), s’exclame, après une plongée dans l’archipel indonésien Raja Ampat :

« C’est presque absurde des compter les espèces. Rien que pour les cnidaires, il y a sans doute au moins un millier de variétés, dont un bon nombre qu’aucun humain n’a jamais vu. Combien d’espèces encore à découvrir ? Autant qu’on en veut ! Je pourrais passer ma vie à donner à des créatures ton nom et le mien. »

La diversité génétique

La diversité génétique demeure, ensuite, la deuxième manière d’aborder la biodiversité.

Elle est fondamentale à considérer, étant garante de la résilience des espèces comme des écosystèmes. Dans une forêt de hêtres présentant une diversité génétique importante des individus, ce sont bien les arbres qui génétiquement présentent la meilleure résistance aux aléas climatiques ou aux ravageurs qui permettront à cette forêt de survivre.

Si, à l’inverse, la forêt ou le plus souvent la plantation est constituée d’individus présentant un patrimoine génétique identique, une sécheresse exceptionnelle ou encore une attaque parasitaire affectant un arbre les affecterait tous et mettra en péril l’ensemble de la plantation.

La diversité des écosystèmes

Les écosystèmes sont également définis comme des ensembles où des organismes vivants (la biocénose) se trouvent en interaction avec leur environnement physique (le biotope) dans un espace délimité.

Écosystèmes et biodiversité sont ainsi indissociables, d’une part, parce que la diversité d’écosystèmes va de pair avec la diversité spécifique, mais surtout, d’autre part, parce que les interactions qui définissent ces écosystèmes se réalisent au travers des organismes vivants constituant cette même biodiversité spécifique. Maintenir dans un espace donné des écosystèmes diversifiés, c’est en même temps favoriser la biodiversité et le fonctionnement de chacun de ces écosystèmes.

Les paysages méditerranéens du sud de la France présentent ainsi une diversité d’écosystèmes où se côtoient pelouses sèches, garrigue ou maquis, forêts de pins, forêts de chênes verts, blancs ou liège, s’inscrivant tous dans une dynamique successionnelle, auxquels s’ajoutent oliveraies, champs de céréales ou de légumineuses, etc.

Pallier le manque de connaissances ?

Pour dépasser la difficulté à inventorier complètement et partout ces différentes facettes de la biodiversité, le concept d’une biodiversité potentielle a été développé. Des forestiers ont ainsi mis au point l’indice de biodiversité potentielle (IBP), un outil scientifique particulièrement intéressant et pédagogique permettant d’évaluer le potentiel d’accueil d’un peuplement forestier par les êtres vivants (faune, flore, champignons), sans préjuger de la biodiversité réelle qui ne pourrait être évaluée qu’avec des inventaires complexes, non réalisables en routine.

Cet IBP permet donc d’identifier les points d’amélioration possibles lors des interventions sylvicoles. Cet indicateur indirect et « composite », repose sur la notation d’un ensemble de dix facteurs qui permettent d’estimer les capacités d’accueil de biodiversité de la forêt.

Ainsi sera notée, par exemple, la présence ou non dans l’écosystème forestier de différentes strates de végétation, de très gros arbres, d’arbres morts sur pied ou au sol, mais aussi de cavités, de blessures, d’excroissances se trouvant au niveau des arbres et susceptibles d’abriter des organismes très divers, des coléoptères aux chiroptères.

Enfin, cette biodiversité peut aussi s’exprimer au travers de la biodiversité fantôme, c’est-à-dire la biodiversité des espèces qui pourraient naturellement occuper un environnement du fait de leurs exigences écologiques, mais qui en sont absentes du fait des activités humaines.

De fait, chaque écosystème a, par les caractéristiques climatiques, géographiques, géologiques de son biotope, un potentiel de biodiversité – potentiel entravé par la main de l’être humain, ancienne ou récente. Dans les régions fortement affectées par les activités humaines, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui pourraient s’y établir, contre 35 % dans les régions les moins impactées ; un écart causé par la fragmentation des habitats qui favorise la part de la diversité fantôme.

Inventoriée, cachée, potentielle ou fantôme, la biodiversité n’en reste pas moins la clé du fonctionnement des écosystèmes et la clé de notre résilience au changement climatique.

En témoignent toutes les publications scientifiques qui s’accumulent montrant l’importance de cette diversité pour nos efforts d’atténuation et d’adaptation. De plus en plus menacée dans toutes ses composantes sur la planète, la biodiversité doit donc, plus que jamais, être explorée et décrite, notamment là où elle est la plus riche mais la moins connue.

Thierry Gauquelin, Professeur émérite, Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.