L’espoir d’un monde plus durable diminue chez les Français, révèle une nouvelle étude réalisée par Médiascopie publiée à l’occasion des derniers Ateliers de la Terre. Une conséquence directe des catastrophes écologiques récentes et des nombreux « signaux négatifs » émis par le gouvernement français, selon le fondateur de l’institut, Denis Muzet.

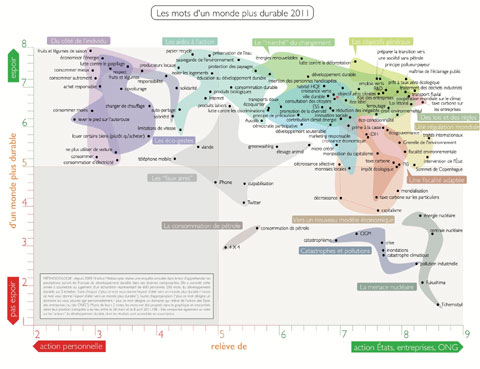

Pour la troisième année consécutive, l’institut Médiascopie a conduit l’étude « Les mots d’un monde plus durable » : six cents Français représentatifs ont été interrogés entre le 28 mars et le 8 avril 2011 sur deux cents mots relatifs au champ lexical du développement durable, repérés dans la littérature, les médias, des articles de presse, ou encore dans les conversations de tous les jours. Il est « intéressant de savoir ce que pensent les Français des notions comme celle du développement durable, qui sont plus souvent débattues dans des cercles d’experts », estime ainsi Denis Muzet interrogé par Olivier Clairouin et Camille Revel-Mouroz du site Planetreporters. Bilan : l’espoir d’aller vers un monde plus durable s’est nettement dégradé depuis 2009. De 6,9 sur une échelle de 10 cette année-là, il est passé à 6,5 en 2010 pour tomber à 6 cette année.

Les 7 grands enseignements de l’enquête

– Vous pouvez télécharger cette synthèse au format PDF en cliquant ici. 1- La montée des crises et des catastrophes depuis 2010 – crise économique et sociale, crise climatique, pollution, accident nucléaire au Japon, etc. – exacerbe le sentiment des Français qu’il y a urgence à ce que nos sociétés prennent en compte les critères du développement durable. Simultanément, “l’espoir d’aller vers un monde plus durable” s’est dégradé entre 2010 et 2011 : il subit une baisse d’un demi point sur une échelle de 0 à 10 en un an et de presque un point sur les deux dernières années. 2- Nos compatriotes renvoient la responsabilité de l’action en matière de développement durable vers les acteurs collectifs ; ils attendent plus que jamais des pouvoirs publics, des entreprises et des ONG un engagement fort pour faire face à ces questions complexes qui les touchent de plus en plus et devant lesquelles, en tant qu’individus, ils se sentent démunis. Le paradoxe est là : la population se tourne vers les acteurs collectifs – politiques, économiques en particulier – au moment où la crédibilité de ceux-ci est profondément affectée par la crise. D’ailleurs, le volet de cette enquête consacré aux “acteurs du développement durable” – responsables politiques, entreprises, ONG, etc. – montre que le crédit qui leur est accordé s’est globalement dégradé sur la dernière année. 3- La catastrophe de Fukushima rejoint Tchernobyl au cimetière des symboles du risque encouru par les pays qui ont fait le choix de l’atome civil. Les centrales nucléaires suscitent une forte méfiance, même si l’item centrale nucléaire en France est mieux accepté ; en dépit de l’angoisse qui se fait jour, l’industrie nucléaire “à la française”, faute de mieux, conserve donc une forme de soutien raisonné de la population, à condition de sécurité, et parce qu’elle permet de ne pas voir s’envoler les prix de l’énergie. 4- Afin de faire face à la crise environnementale, les Français estiment qu’il y a besoin de concertation et d’entente au niveau mondial. Ils appellent de leurs voeux une gouvernance environnementale, des conférences sur le climat, ainsi qu’une coopération mondiale sur le climat. Ils souhaitent que soit instaurée une fiscalité verte ; et l’exemple, à leurs yeux, doit d’abord venir d’en haut, gouvernants et grands groupes industriels ; à chacun son rôle, l’État pour orienter et donner les règles communes, les entreprises pour les suivre, et les individus pour agir à leur niveau, sans supporter au-delà de leur possibilité le poids de la culpabilité, ni celui de l’effort à fournir. 5- L’idée qu’il faut désormais remettre en question un modèle de développement trop uniquement fondé sur la mondialisation et la croissance s’impose comme une évidence ; de nouvelles régulations, qui engagent de nouvelles façons de gérer l’économie, commencent à émerger et à se populariser. La décroissance reste une perspective impopulaire et la croissance économique n’emporte plus l’enthousiasme d’autrefois (l’item est en recul d’un demi-point en un an), les regards se tournant vers la croissance durable et verte ; tandis que l’idée de préparer la transition vers une société sans pétrole progresse à vive allure (l’item, introduit cette année dans cette enquête, se place d’emblée très haut sur le mapping). 6- Le Développement durable voit ainsi s’ouvrir un véritable “marché du changement”, au sein duquel des opérateurs de toutes sortes – entreprises, associations, ONG – pourvoient les citoyensconsommateurs en principes déclinables en actions et en solutions opérationnelles. Les secteurs montants de ce marché sont les énergies renouvelables, les transports propres, la ville durable, les emplois verts et l’innovation sociale. Dans le domaine sociétal, le Développement durable d’une société en crise ne peut faire l’impasse sur la rénovation du pacte social, autour de la consultation des citoyens, de la démocratie participative et de la RSE. Mais, plus encore que de co-décision, c’est d’une réelle solidarité dont nos sociétés ont besoin : la lutte contre l’illettrisme, contre l’exclusion, pour l’égalité des chances, et la lutte contre les discriminations sont plus que jamais des combats d’actualité. 7- Clés de voûte d’un monde plus durable, trois valeurs président à l’avènement d’une société capable de mieux maîtriser sa consommation, d’économiser son énergie et de préserver son cadre de vie : le respect, la responsabilité et la solidarité. Ces valeurs nourrissent, du côté du consommateur, un ensemble de comportements encourageants autour de la notion d’achat responsable : lever le pied sur l’autoroute, changer de chauffage, recourir au covoiturage, pratiquer le vélo, consommer local ou acheter des fruits et légumes de saison, sont quelques-uns des écogestes emblématiques, qui dessinent autant de nouvelles habitudes à prendre et qui ont un impact positif sur la facture, par ces temps de crise du pouvoir d’achat.

Bannissons du vocabulaire ce mot « croissance » et remplaçons le par « développement humain ».

La croissance, voilà la grande affaire !!! On nous explique à longueur de journée que vivement le retour de la croissance du PIB, pour que ça aille mieux !

Mais de quoi parle t’on ? D’une soit disant croissance qui est prévue à 1% en 2010 mais qui détruira plus de 100 000 emplois… Ou y a t’il coissance là d’un point de vue humain !!!!

La croissance de ce chiffre « PIB », n’a aucun rapport avec la réalité de ce que vivent les humains. Ce n’est qu’une valeur, arbitraire et quantitative, servant de propagande à l’économie spéculative, celle qui enrichie quelques uns et laisse mourir de faim et de soif des milliards d’êtres humains et détruit l’ensemble des ressources naturelles.

Dans le calcul du PIB, il n’est tenu aucun compte de l’utilisation et de l’épuisement des ressources naturelles ! Pire même, la pollution n’est pas prise en compte, mais la dépollution, générant de l’activité économique fait augmenter le PIB !

De plus à partir d’un certain niveau d’abondance matérielle (que nous avons largement dépassée dans les pays occidentaux depuis 20 ans), il n’y a plus aucune relation, entre d’un coté les grandes variables sociales et humaines, et de l’autre le niveau d’abondance mesuré par le PIB/habitant.

Par exemple :

– Il n’y a plus aucune corrélation à partir de 18 000 $ de PIB/habitant, entre « espérance de vie » et PIB/h,

– Il n’y a plus aucune corrélation à partir de 12 000 $ de PIB/habitant , entre « taux de scolarisation dans le secondaire » et PIB/h,

– Il n’y a aucune corrélation entre « Personnes en prison pour 100 000 h » et PIB/h, ou entre « taux d’homicides » et PIB/h. (Jean Gadrey – Fev 2009)

Plus grave même, à partir d’un certain seuil, « la croissance » se fait contre le social !

Finalement, la question de la croissance est la question de la mesure : que mesure t’on ? De quoi parle t’on ?

Cette croissance là (du PIB), ne renvoie qu’à une conception économique, quantitative, et c’est justement de ça dont nous ne voulons plus !

Par contre, nous louons ardemment, un accroissement de l’indice de développement humain (notion qualitative) avec une économie au service de l’épanouissement de l’homme dans toute ses dimensions. Une augmentation de l’harmonie entre les hommes et entre l’homme et son environnement, une progression du bien être de tous et pas du mieux être de quelques uns, un développement qui renvoie à la question de l’être et non de l’avoir. Mieux être sans avoir toujours plus, voila le modèle de société que nous devons bâtir, mais pour ça, nous devons sortir de la société de consommation au seul service de l’économie financière et spéculative. Nous devons raisonner en termes d’économie sociale et solidaire, la seule durable, qui prenne en compte les ressources naturelles, le capital humain et social, comme un patrimoine commun inaliénable !

Pour en revenir à la mesure, faisons de l’homme la mesure de toute chose, pour paraphraser Protagoras, et l’humanité ne s’en portera que mieux !

Ce que je veux dire avec cet article, c’est de bannir du vocabulaire ce mot « croissance » et de le remplacer par « développement humain ». Ne nous laissons pas enfermer dans des concepts de pensée unique. Nous devons repenser toute l’organisation de la société autour du social et de l’environnement, sur des critères qualitatifs, et non plus autour de la seule économie avec des seuls critères quantitatifs (comme l’augmentation du PIB).

La décroissance ne veut rien dire non plus, puisque dans un autre paradigme sociétal, les 2 termes » croissance et décroissance (du PIB) » sont inadaptés. Cette simple question de sémantique est fondamentale pour repenser et inventer un nouveau monde (on ne peut pas inventer un nouveau modèle en gardant les vieilles formules !)

« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée » Albert Einstein

Bannissons du vocabulaire ce mot « croissance » et remplaçons le par « développement humain ».

LA VALEUR DES MOTS.

« Croissance », « Développement humain », « Décroissance », « Développement durable » ….

Un célèbre sociologue a dit: « tout n’est que langage ».

Effectivement un mot n’aura pas la même consonance pour chacun. La façon dont nous avons été programmé pendant nos années de scolarité a forgé en chacun d’entre nous des stéréotypes dont nous avons du mal à nous débarrasser. C’est pourquoi le mot « décroissance » a une consonance péjorative. Ce mot « décroissance » ne prendra un sens positif pour des individus que si ceux-ci collent à ce mot des adjectifs valorisants. La « croissance » étant le contraire de « décroissance » suit donc le parcours contraire. Le drame du vocabulaire est que les médias ont utilisé des mots existants au lieu d’en créer de nouveaux. A cela s’ajoute des traductions de langue qui ne reflètent pas l’exactitude du sens de la langue initiale (Cf. Traduction de langue anglo-saxonne en français);

Ainsi on ne peut pas dire que « croissance = développement humain ». Mais la « croissance économique » devrait avoir une notation négative pour chacun d’entre nous.

En effet la notion de « développement » a pour chacun d’entre nous (cause éducation) une connotation positive. Exemple: développement durable. Le mot « Développer » est considéré comme une action bénéfique. Mais cela se justifie-t-il quand on sait que nous n’avons qu’une planète?

Alors que choisir? Inventer des mots ou essayer de donner une autre connotation aux mots existants.

Solidairement.