Le ralentissement de l’économie mondiale et des mobilités individuelles pendant et suite à la crise du Covid-19 auront fortement impacté le secteur aérien. Néanmoins, le trafic a rapidement recouvré la bonne dynamique dans laquelle il s’était inscrit pré-pandémie et présente déjà des prévisions de croissance étourdissantes. Tandis que le dérèglement climatique s’aggrave et que les États sont poussés à légiférer pour contenir les secteurs d’activités les plus polluants, le transport aérien fait face à des défis majeurs dans un contexte de plus en plus contraint.

Article écrit par Ulysse Burel, Guillaume van der Schueren et Camille Brunnquell

Article écrit par Ulysse Burel, Guillaume van der Schueren et Camille Brunnquell

Synthèse

Aujourd’hui plusieurs milliards d’individus voyagent chaque année via le ciel et les aéroports. Les projections vont bon train pour un secteur qui pourtant, n’accueille à son bord qu’un pourcentage très faible de la population mondiale. Le secteur aérien est à la fois un acteur économique de taille, un pourvoyeur d’emplois et une source d’intense pollution, tant atmosphérique que visuelle ou acoustique, ainsi qu’un vecteur d’artificialisation des sols, par le biais de ses infrastructures et par le tourisme qu’il favorise. L’aviation au XXIe siècle, c’est la démocratisation du voyage dans les pays riches avec la multiplication des compagnies low-cost, un secteur du fret aérien en pleine expansion, de grandes compagnies nationales historiques aux finances souvent fébriles et sous perfusion des États, constituant ensemble un lobby puissant et écouté. Ce sont aussi des méga aéroports au rayonnement mondial, deux constructeurs en situation d’oligopole, Airbus et Boeing, mais aussi des consommateurs, toujours plus nombreux. Le secteur aérien doit entamer sa mue pour répondre à l’urgence à contenir le dérèglement climatique, parce qu’il a structuré sa croissance autour d’un combustible fossile longtemps bradé, le kérosène, et parce qu’il est le moyen de transport le plus polluant par passager transporté. Entre défis techniques, politiques et normatifs, ce décryptage tente d’explorer les possibilités pour reformer le secteur à l’aune de ces enjeux. Même si pour le moment, discipliner nos comportements de consommation et repenser la place de l’aviation dans notre imaginaire collectif semblent être les meilleurs leviers d’action.Introduction

À force d’idéation, d’abnégation et d’ingéniosité, l’humanité s’est donné les moyens de voler. Du songe d’Icare jusqu’au début du XXème siècle, ce rêve était inaccessible. Mais en 1903, le premier prototype permettant de réaliser des vols motorisés et contrôlés voyait le jour[1], embarquant avec lui l’espoir de voir émerger un nouveau mode de transport à grande échelle : l’avion. Depuis, au nom du progrès, son utilisation s’est démultipliée (plus de 4 milliards de passagers en 2017[2]) et démocratisée (le prix unitaire du billet en monnaie constante a diminué de 40 % en 60 ans[3]), son utilité largement élargie (fret aérien, aviation militaire…) et son impact environnemental est devenu colossal. Mais aujourd’hui, dans un contexte de crise environnementale majeure, l’aviation est controversée. Entre le mouvement flygskam[4] initié par Greta Thunberg, l’abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, ou encore la thématique « Objectif E : Se déplacer » de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à réduire les émissions de CO2 liées au secteur aérien, des mouvements citoyens s’élèvent à travers le monde pour interroger son modèle. Cette hostilité grandissante fait écho à des problématiques environnementales multiples (maintien de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, préservation des ressources naturelles…) et s’oppose à une réalité économique dont les défis ont été exacerbés par la crise de la Covid-19… Alors, peut-on encore rêver d’avion ? L’objectif de cette note est d’établir dans un premier temps un état des lieux des contradictions dans lequel se trouve le secteur aérien en contexte de réchauffement climatique, du fait de son poids économique mondial et de ses impacts environnementaux conséquents. Dans un second temps, nous analyserons dans quelle mesure les pratiques et les politiques publiques envisagées ou mises en place peuvent remédier aux différents enjeux de pérennité du secteur aérien et de prise en compte de la lutte contre le réchauffement climatique. En somme, posons-nous la question du devenir du secteur aérien dans un contexte de plus en plus contraint.I. Tour d’horizon du secteur aérien : entre acteur macro-économique majeur et gouffre écologique

- A. Des impacts environnementaux conséquents externalisés La montée en puissance de mouvements citoyens circonspects, voire hostiles envers le secteur aérien, s’est constituée du fait que les nuisances et pollutions induites par ce secteur ont longtemps été occultées en faveur d’aspects considérés positifs, comme pouvoir aller rapidement d’un bout à l’autre de la planète ou comme nécessaire contrepartie du développement économique : pour un grand nombre d’États, l’impact économique du secteur aérien sur les économies nationales est en effet conséquent. L’aérien a, de fait, permis de constituer des secteurs industriels majeurs, contribué à l’interconnexion des centres économiques mondiaux, induit le développement de nombreux pays par le biais du tourisme, permis une relative démocratisation des déplacements et, finalement, accompagné la mondialisation de l’économie. Parmi les principaux acteurs de ce secteur se trouvent en premier lieu les compagnies aériennes, acteurs majoritairement privés, qui exploitent des avions sur des lignes aériennes, dont les leaders mondiaux en termes de passagers transportés sont américains (Delta Airlines et American Airlines[5]), les deux plus importantes au niveau européen étant Lufthansa et Ryanair. Ces compagnies aériennes utilisent le réseau des aéroports qui sont détenus par des gestionnaires. Viennent ensuite les constructeurs aéronautiques, véritables géants industriels dont les deux principaux sont Boeing et Airbus. Aux compagnies et constructeurs sont associés les sous-traitants : équipementiers, maintenance, service de restauration… Viennent enfin les organismes de contrôle du trafic aérien qui, en fonction des pays et des aéroports, peuvent être privés ou publics. On ne peut conclure cette cartographie des acteurs contribuant à l’économie du secteur aérien, sans évoquer un acteur majeur : l’État. En effet, l’affirmation des États sur la scène internationale a été fréquemment liée à la création de leurs compagnies nationales. Concernant le cas français, l’État, principal actionnaire d’Air France, marque ainsi sa volonté de protéger cette vitrine à l’international par une stratégie de sauvetage par recapitalisation[6], de même que par le statut privilégié accordé à la compagnie sur les hubs du territoire comme Roissy. De fait, les compagnies aériennes constituent un outil de soft-power, de surcroît quand elles sont adossées à des hubs aéroportuaires, méga-aéroports qui visent à assurer un maximum de correspondance aux voyageurs et aux biens, et dans la constitution desquels les pouvoirs publics jouent un rôle prépondérant. L’exemple par excellence est le hub d’Atlanta aux États-Unis, le plus grand du monde, avec la compagnie Delta Airlines, en deuxième position mondiale. Une combinaison qui se réédite dans l’histoire récente avec les pays du Golfe (hub de Dubaï et Emirates Airlines, hub de Doha et Qatar Airways), dont les compagnies sont liées de manière plus étroite encore aux autorités politiques locales[7]. Le caractère stratégique du contrôle des routes aériennes, qui a été longtemps la prérogative de l’aviation civile nationale, explique l’émergence d’outil tel que le programme européen SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), qui permet une homogénéisation des pratiques sur ces routes, préférée à une diversité d’initiatives nationales potentiellement contradictoires[8]. Une politique intracommunautaire qui fait suite à une autre, menée à la fin des années 1990, de libéralisation du secteur aérien pour les droits d’accès au marché. La libéralisation du ciel avait mis le secteur au diapason des règles de libre échange à l’européenne, en permettant à toute compagnie dûment établie sur le sol communautaire de desservir n’importe quelle(s) destination(s) du continent. Cette dérégulation risquant d’éprouver nombre de compagnies alors protégées par les États, la mise en place d’un réseau intégré européen visant à réduire les coûts dus au contrôle aérien (initiative « Ciel unique européen, Single European Sky » en 1999, puis SESAR donc, en 2005) aura permis de contenir les dommages de l’entrée en concurrence[9]. Autres grands acteurs en présence, les alliances comme Skyteam, Star Alliance ou encore One world, qui ont un temps constitué des canaux de choix concernant la stratégie mondiale des compagnies, mais dont le rôle est aujourd’hui minoré, concurrencé par les joint-ventures et les plans de fusion-acquisition entre compagnies[10]. Le secteur aérien a donc été très fortement soutenu par les États et a contribué à l’économie mondiale au cours des cinq dernières décennies. Ce soutien se traduit également par l’absence de réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre (conséquence par ailleurs d’un intense lobby effectué par les compagnies) et par de nombreux avantages fiscaux (comme en France avec l’exonération de TICPE — taxe intérieure sur les produits énergétiques — sur le kérosène, le taux réduit de TVA, les subventions directes aux aéroports et aux compagnies aériennes) et ce, sans que les dommages pour l’environnement et la santé n’aient été pris à leurs justes mesures. Or, le modèle de l’aviation civile, qui repose sur l’existence d’une énergie fossile, le kérosène, jusqu’alors facilement disponible mais fortement polluant, est remis en cause par la nécessité de réduire son impact climatique. Le secteur, exempté des mesures de l’Accord de Paris, s’est cependant fixé ses propres objectifs de réduction des émissions, mais ces initiatives ne sauraient être, à ce jour, à la hauteur des enjeux climatiques. Ainsi jusqu’à la pandémie, le trafic aérien affichait une expansion fulgurante : le seuil des 4 milliards de passagers était atteint en 2017 avec des perspectives annoncées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) de doublement du trafic d’ici dix ans. Les projections de l’Association du transport aérien international (IATA pour son acronyme en anglais) vont dans la même direction, et estiment que dès 2024, le nombre de passagers aura retrouvé son niveau d’avant crise, et devrait atteindre 5.4 milliards de passagers d’ici 2030.[11] Le tour de passe-passe consiste toutefois à établir une moyenne entre différentes régions du monde, entre lesquelles les différences de projections de récupération sont de plusieurs années. Et quand un marché est en perte de vitesse (Amérique du Nord), un autre décolle (Chine). Quant à connaître la part d’émissions mondiales de CO2 du transport aérien, la question ne fait pas consensus. Selon l’OACI, le niveau d’émissions de CO2 du secteur participerait à hauteur de 2 % des émissions mondiales. Mais selon certaines contributions scientifiques[12] et ONGE (Organisations non gouvernementales environnementales), l’impact réel sur le changement climatique serait plutôt de l’ordre de 5 %, dès lors que sont pris en compte d’autres facteurs contribuant également au réchauffement de l’atmosphère. Outre le gaz carbonique en effet, émis en basse et en haute atmosphère, les cirrus de traînées (contrails), les oxydes d’azote (NOx)[13] et autres particules fines solides et aérosols, sont à prendre en compte dans le calcul[14]. Ces phénomènes, indépendants des rejets de gaz à effet de serre, participent pour plus de moitié à la contribution totale du secteur au réchauffement climatique. Ils ne font pourtant l’objet d’aucune prise en compte ni dans le protocole de Kyoto, ni dans les accords suivants.[15] Ainsi, alors que le niveau de forçage radiatif[16] dû au secteur aérien au niveau mondial n’est pas totalement quantifié, la question du niveau de réduction de ses émissions dans la perspective des scénarios du GIEC ne l’est pas davantage et reste au bon vouloir du secteur. Ces 2 % voire 5 % des émissions mondiales de CO2 pourraient paraître modestes, mais doivent être corrélés aux taux de croissance du trafic mondial, celui-ci ayant doublé tous les 15 ans depuis les années 1970 (multiplié par près de 15 en 49 ans)[17]. À titre indicatif, selon l’International Energy Agency (IEA) le transport aérien émettait 1,27 milliards de tonnes (Gt) de CO2 en 2019 soit une augmentation de plus de 52 % depuis 2000. De fait, la multiplication des compagnies low-cost a encouragé une hausse spectaculaire de l’activité aérienne. Le Parlement Européen a ainsi projeté cette croissance fulgurante du trafic, indiquant qu’à ce rythme, la part des émissions de CO2 de l’aviation internationale pourrait atteindre 22 % des émissions mondiales en 2050[18]. En effet, l’avion occupe désormais une place centrale dans les déplacements, comptant pour une large portion des transports longue distance. Pour preuve, l’Organisation Mondiale des Transports (OMT) estime que la part de l’avion dans le total des arrivées internationales est passée de 46 % en 2000 à 59 % en 2019[19]. Une évolution d’autant plus problématique qu’elle n’est en majorité, explicitée par aucun besoin humain fondamental. Les motivations déclarées des passagers témoignent majoritairement du caractère “non-nécessaire” du recours aux services du trafic aérien : 63 % d’entre eux se déplacent pour motif de loisir ou de visite à des proches[20]. Aussi, si le secteur aérien se targue d’efforts considérables pour améliorer sa performance énergétique (améliorations technologiques des avions, optimisation des procédures opérationnelles, système CORSIA de compensation carbone…) qui tendent à réduire les émissions par passager, l’impact climatique du transport aérien augmente régulièrement, conduisant ces mesures à être largement insuffisantes pour venir compenser la très forte croissance du trafic. Cette croissance du trafic amplifie de plus le problème de fond : le transport aérien reste le mode de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre par personne et par kilomètre parcouru : de 14 à 40 fois plus émetteur en CO2 que le train, et deux fois plus que la voiture ; un vol aller-retour Paris-Pékin produit ainsi plus d’une tonne d’émissions de CO2 par passager, soit l’équivalent annuel de la consommation en chauffage d’une famille en France[21]. Dans ce contexte post-Covid de ralentissement du trafic aérien et de remise en cause du système actuel, une étude publiée dans la revue Global Environmental Change estime qu’en 2018 seulement 2 à 4 % de la population ont pris un vol international. Ils estiment aussi que 1 % de la population mondiale émet 50 % du CO2 de l’ensemble du secteur aérien[22]. Ces chiffres très évocateurs traduisent la nécessaire prise en compte des inégalités des émissions de CO2 dans la régulation du secteur aérien : 1 % de la population ne peut contraindre le devenir de la population mondiale. Le transport aérien de marchandise est une branche à part entière de l’aviation civile qu’il est nécessaire d’analyser séparément. La crise du Covid 19 a en effet accéléré le développement du e-commerce, contribuant à faire augmenter fortement la demande de fret aérien. Elle devrait être supérieure de 13 % à son niveau d’avant crise en 2022[23]. Il est difficile d’estimer finement les émissions de CO2 du transport aérien de marchandises, puisqu’une large partie du fret aérien mondial est transportée dans les soutes inférieures des gros porteurs de ligne (près de 50 % avant la pandémie, 30 % en 2021 après crise)[24]. Le lancement d’un nouvel avion-cargo de la part d’Airbus en juillet 2021[25] corrobore les perspectives optimistes de croissance à long terme de Boeing, qui table sur 3400 unités en 2040 (une augmentation de 70 % par rapport à la flotte mondiale prépandémique de 2000 appareils). Les impacts du secteur aérien et de l’aviation commerciale en particulier sur le réchauffement climatique sont en l’état problématiques et conduisent certaines parties prenantes (Réseau Action Climat, associations NégaWatt, The Shift Project, Haut Conseil pour le Climat…) à prôner des mesures plus ou moins radicales pour faire baisser l’usage de l’avion. La Présidente du Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le Quéré, constate ainsi en avril 2020 : « L’aviation est un secteur difficile car il n’a pas de solution technologique pour atteindre la neutralité carbone. Les technologies évoluent lentement à cause de la sécurité aérienne. C’est un secteur dépendant de la compensation carbone. C’est le seul secteur où une diminution de la demande faciliterait l’atteinte de la neutralité carbone ». Par ailleurs, quand on considère les impacts environnementaux du secteur aérien dans son ensemble, il faut également rappeler que le trafic aérien soumet les populations, riveraines et sous les couloirs aériens, à un lot de nuisances, notamment sonores, et de pollutions qui altèrent l’environnement et la santé. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA), l’aviation est la troisième source de pollution sonore en Europe, avec environ 2 millions de personnes exposés à des bruits environnementaux supérieurs à 55 décibels[26]. Le rapport 2019 de l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA) rappelle que des questions restent en suspens pour une meilleure acceptabilité sociale : protection de la période nocturne, mesures de compensation, prise en compte des externalités, lutte contre les pollutions atmosphériques et meilleur respect des règles environnementales. En outre, l’Autorité environnementale (A.E) pointe dans son rapport de 2020 que « la compatibilité du développement du transport aérien avec les engagements (climatiques) pris par la France n’est […] pas démontrée ». À cet emballement des pollutions et nuisances du secteur aérien qui engendrent des risques pour la santé et l’environnement et nuisent à la lutte contre les changements climatiques, il faut rappeler les enjeux économiques du secteur qui témoignent de la dissonance cognitive dans laquelle nos sociétés sont plongées.

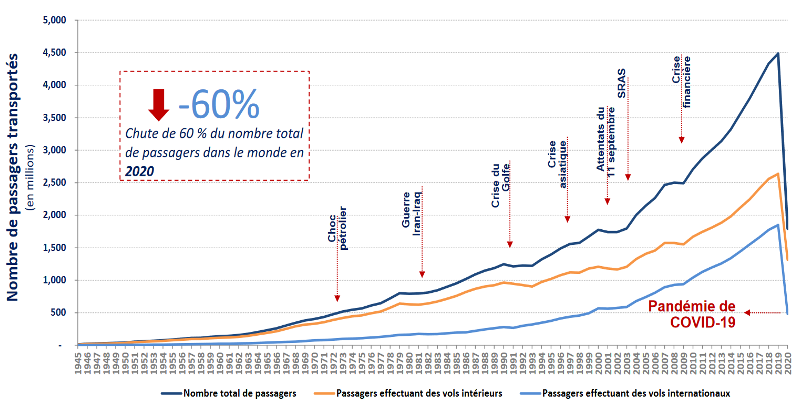

- B. Un secteur stratégique… à l’avenir incertain ? D’un point de vue macro-économique, le secteur aérien est un acteur majeur. En 2016, à lui seul, il représente 3,6 % du PIB mondial avec 65 millions d’emplois et 2.693 milliards de $ de chiffre d’affaires direct selon l’ATAG (Air Transport Action Group). En France, pour un volume du trafic qui s’élevait en 2019 à près de 180 millions de passagers selon le bulletin statistique du trafic aérien commercial fourni par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), la filière transport du secteur aérien représente environ 85.000 emplois directs, et la masse emploi globale du secteur intégrant la filière transport et la filière industrielle (emplois directs et indirects) représente près de 350.000 personnes[27]. La présence en France du premier constructeur d’avion, Airbus, accroît d’autant l’importance du secteur pour l’économie française, et explique pourquoi il représente 12 % des exportations en 2018[28]. Par ailleurs, le secteur aérien est également un catalyseur touristique. Ainsi, Paris et ses 38 millions de visiteurs en 2019 (dont 19 millions étrangers) dépend grandement du secteur aérien, ce qui est également le cas d’autres capitales telles que Londres, Barcelone, Rome ou Athènes… Mais s’il va sans dire que le secteur aérien s’appuie sur une position de force d’un point de vue économique en tant que pourvoyeur d’emplois et attracteur de devises, force est de constater que l’actualité récente laisse entrevoir un avenir moins euphorique. D’une part, la crise du Covid-19 a certes affecté la majorité des secteurs économiques mais le secteur aérien est l’un des secteurs les plus fortement touchés. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du trafic mondial de passagers et compare les conséquences des principales crises politiques du XXe siècle. Au regard de ces chiffres, on prend la mesure du caractère exceptionnel de cette crise sur le transport de passagers. L’ensemble des aéroports mondiaux ont ainsi vu leur trafic chuter et les compagnies aériennes ont subi des pertes à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Selon les spécialistes, la visibilité quant à une reprise « à la normale » du trafic aérien, c’est-à-dire pour retrouver son niveau de 2019 (dernière année de référence), n’interviendrait pas avant 2024[29]. Cependant, les conséquences économiques à long terme ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du secteur. Les compagnies low-cost semblent mieux repartir, en raison de leur coût plus flexibles et la reprise plus rapide des vols courts courriers. Aussi, pour pallier l’arrêt brutal d’un secteur tout entier début 2020, puis à la progressive et lente reprise d’abord envisagée, les États ont dû investir massivement pour préserver au mieux leur économie, donc leurs compagnies et les emplois qui s’y rattachent : « le soutien financier d’environ 239 milliards de dollars fournis par les gouvernements a été une bouée de sauvetage pour de nombreuses compagnies aériennes »[30]. Ainsi, quand la France et les Pays-Bas ont versé 7 milliards d’€ en avril 2020, auxquels s’ajoutent 4 autres milliards douze mois plus tard en échange d’une recapitalisation de l’État Français au sein d’Air France – KLM (atteignant à présent les 30 %), l’Italie et l’Allemagne ont fait de même avec Alitalia et Lufthansa. Air France à elle seule emploie 41 000 personnes sur le territoire français.[31]. La préservation de ces acteurs économiques est certes essentielle pour l’économie et les emplois, mais des garanties écologiques tangibles autre qu’une « aviation zéro carbone à l’horizon 2035 » auraient dû faire partie du dispositif. Alors que la France est à la peine pour tenir ses engagements en matière de dérèglement climatique, l’objectif gouvernemental semble être de retrouver le niveau de trafic pré-crise et d’en poursuivre la croissance. En 2020, sous l’effet de la pandémie, le trafic passager avait en effet chuté de 60 %, ramenant le nombre de voyageurs au niveau de 2003[32]. Ce temps d’introspection forcé consécutif aurait dû permettre de repenser au niveau mondial la transition du secteur vers un modèle plus vertueux pour l’environnement, d’autant que certaines voix s’érigeaient avant la crise pour déjà s’y engager.

Figure 1 : Évolution du trafic mondial de passagers, 1945 – 2020

Figure 1 : Évolution du trafic mondial de passagers, 1945 – 2020II. Une mutation du secteur par tâtonnements

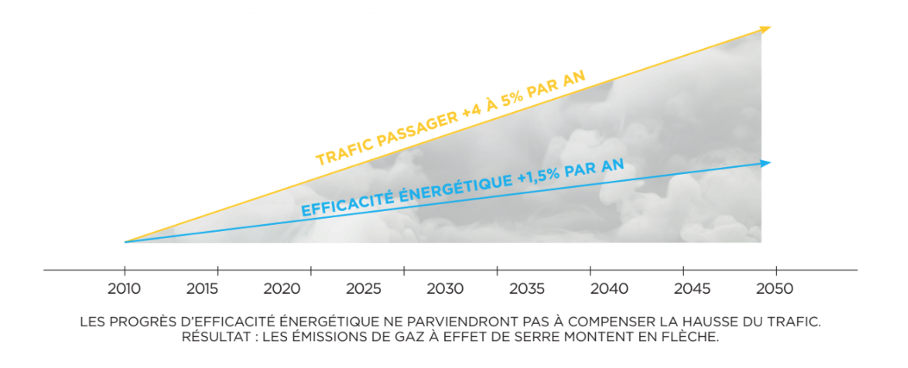

Face aux travaux du GIEC, de l’accord de Paris et de la montée en puissance de la demande citoyenne, le secteur aérien a été sommé de prendre des mesures. Sa principale réponse a été de proposer le programme CORSIA.- A. Le programme CORSIA : trop d’émissions, compensation Lors de la 39ème assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), le 6 octobre 2016, le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) a été adopté. Présenté comme un outil de contrainte, pionnier à l’échelle d’un secteur tout entier, auprès des acteurs de l’aviation civile, efficace dans son objectif de lutte contre le dérèglement climatique, il se distingue à travers un programme de compensation carbone en plusieurs étapes. Il a pour objectif à terme, d’instaurer une croissance neutre en carbone à partir de l’année de référence 2019 et de compenser la part d’émissions supplémentaires par rapport à ce jalon via notamment des projets d’investissements de captation carbone. La phase pilote (2021-2023) et la première phase (2024-2026) se basent sur le volontariat des États membres de l’OACI. À ce jour, 70 États dont la France ont fait part de leur intérêt de participer à ce programme. À partir de la seconde phase seulement (2027-2035), l’OACI pourra contraindre les États « dont la part individuelle des activités de l’aviation internationale pour 2018 est supérieure à 0,5 % du total mondial ou dont la part cumulative atteint 90 % du total mondial »[42] de respecter ce protocole, sauf exception (les pays insulaires en développement et les pays sans littoral en développement sont exemptés de fait mais peuvent s’inscrire dans une démarche volontaire). Un bon début ou un leurre ? La question est pertinente, la réponse est sans appel. Si, en effet, l’aviation civile est le premier secteur de cette envergure à proposer un plan mondial de lutte contre le réchauffement climatique à travers la compensation carbone, celui-ci peut s’avérer être une déviation du vrai problème structurel auquel le secteur fait face, à savoir une croissance du nombre de passagers de 347 % entre 1990 et 2019[43] qui n’est pas équilibrée avec une optimisation énergétique de la même ampleur (voir schéma), couplée à un besoin en pétrole en hausse perpétuelle, dépassant même les 7 % du besoin mondial en 2015[44].

- B. Biocarburants, éco-roulage, éco-pilotage, hydrogène et aérostats… Que ce soit au niveau de l’OACI, des compagnies elles-mêmes ou encore des diverses législations mises en œuvre par certains pays, d’autres mesures de réduction des émissions ont vu le jour. Le programme CORSIA a mécaniquement contraint les compagnies aériennes à reconsidérer leur impact carbone. De ce fait, bon nombre d’entre elles ont un intérêt (économique) à s’orienter vers ce qu’on appelle les biocarburants. Il importe de rappeler que la majorité des biocarburants dits de « première génération » utilisés à ces fins sont issus d’huiles végétales (palme, soja, tournesol, colza, etc.) et peuvent donc entrer en concurrence avec la production agricole destinée à l’alimentation (en Allemagne, par exemple, 12 % des céréales produites servent à la confection de carburants[45]). De plus, des productions comme l’huile de palme peuvent être à l’origine de ravages écologiques. En tenant compte de l’ensemble du cycle, de la production agricole initiale à l’utilisation finale, ces biocarburants émettent au moins autant, si ce n’est plus, de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles auxquels ils se substituent[46]. Leur bilan environnemental est d’autant plus mitigé qu’ils sont à l’origine de tensions sur les marchés agricoles[47]. C’est ici qu’interviennent les SAF (Sustainable ou Synthetic Aviation Fuels), encore en phase de développement et sur lesquels tous les acteurs de la filière parient massivement. Ils regroupent deux grandes familles de carburants. D’une part, les BtL (Bio to Liquid), des biocarburants « de deuxième génération ». Airbus a fait une démonstration magistrale de leur potentiel en faisant voler son A380[48]. D’autre part, les PtL (Power to Liquid). Cette seconde solution étant très consommatrice d’énergie pour sa production (électricité), nous ne la développerons pas ici. Les BtL présentent l’avantage d’être fabriqués à partir de lignocellulose (issue de déchets forestiers, de paille ou à partir de certaines cultures spécifiques), ce qui signifie qu’ils ne font appel ni aux oléagineux ni aux sucres dans leur composition. Dans la théorie, ils ne rentrent donc pas en compétition pour l’usage du sol et de l’eau avec la production alimentaire[49]. Des déchets ménagers communs comme les huiles et graisses récupérées, des déchets urbains solides et des déchets d’exploitation forestière peuvent aussi entrer dans le processus. Selon l’IATA, la réduction des émissions de CO2 globales sur l’ensemble du cycle de vie peut atteindre 80 % par rapport à des combustibles fossiles[50]. Il faut cependant bien évacuer l’idée selon laquelle ce type de carburant pourrait être entièrement décarboné. En France, l’ambition gouvernementale est d’appuyer en faveur de l’utilisation des biocarburants de deuxième, voire de troisième génération (produits à partir d’algues et de bactéries). Ainsi un « Engagement pour la Croissance Verte » (ECV) signé en 2017 par l’État, Air France, Airbus, Safran, Suez et Total, ambitionne de structurer la filière en France et tablent sur la substitution progressive du kérosène par les biocarburants dits durables, d’abord stipulé dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie[51] et désormais acté au niveau européen depuis le 2 juin 2022. Le conseil des ministres des Transports des 27 a validé l’initiative « ReFuelEU Aviation » tirée du paquet de propositions « Fit for 55 » et feuille de route pour l’intégration progressive des biocarburants et carburants de synthèse. De 2 % de carburants non-pétroliers en 2025, à 6 % en 2030, 20 % en 2035, 32 % en 2040 et enfin 63 % en 2050. Considérant ces ordres de grandeur, les uns n’ont pas vocation à remplacer l’autre dans l’immédiat. Même si, selon les mots du directeur général de l’IATA, c’est le vecteur de décarbonation dans lequel le secteur place précisément ses plus grands espoirs. Les biocarburants ne sont donc pas, pour l’heure tout du moins, une solution pour contrer le réchauffement climatique, mais bien une tentative de maquiller l’impact final réel. D’autres solutions sont alors envisagées, non pas pour baisser drastiquement les émissions de CO2, mais au moins pour apporter une cohérence d’ensemble au mécanisme de baisse globale souhaitée. L’une des pistes utilisées consiste à faire de l’« éco-pilotage ». Intuitivement, cette pratique revient, tel un automobiliste qui optimiserait ses conditions de déplacements en voiture en régulant sa vitesse, optimisant ses changements d’allure ou en anticipant les variations de trafic, à optimiser ses trajectoires de vol et son altitude, et à adapter sa vitesse de croisière. Parmi les autres solutions pratiques envisagées et/ou d’ores et déjà mises en place, l’« éco-roulage » est une pratique plus consensuelle. Depuis presque dix ans, le secteur de l’aviation admet qu’avec une phase de roulage de près de 20 minutes en moyenne, le problème est à la fois environnemental (polluants locaux et gaz à effets de serre) et économique. Moteur électrique embarqué (une charge conséquente supplémentaire), véhicule de tractage « vert » : des solutions sont sur la table. Pour l’heure, elles ne sont guère inventives : lors de la période de roulage, un seul des deux moteurs que possèdent les avions est en fonctionnement. Selon une étude de Koudis et al. (2018), « renoncer à l’éco-roulage augmenterait de 50 % les émissions de CO2 liées au roulage »[52]. Aller plus loin serait donc bénéfique, voire essentiel. Selon une étude de 2013 réalisée par Israel Industry Aerospace (IIA), un Boeing 747 émet 1 tonne de CO2 lors de sa phase de roulage. Considérable et évitable. Du côté de l’IATA, on table sur 13 % des émissions évitées par le truchement de l’hydrogène et de l’électricité à horizon 2050.[53] Pour l’utilisation de l’hydrogène comme carburant, il existe en France un fort tropisme principalement du fait de l’engagement pris par Airbus de développer cette technologie en contrepartie de l’afflux de subventions étatiques durant la crise du Covid-19. À la condition de ce soutien de l’État, et de la collaboration internationale, le constructeur promet l’avion tout hydrogène dès 2035, sur des modèles neufs. Seul l’hydrogène sous sa forme liquide se montre approprié. En outre, le stocker obligerait à des modifications importantes du fuselage des avions. Il faut donc repartir d’une feuille blanche. L’hydrogène, peu dense et à l’énergie par unité de volume inférieure au kérosène, est de facto inadapté aux vols longues distances — quand ceux-ci contribuent pour plus de 50 % aux émissions du secteur. Ajouté à cela, un tel carburant obligerait au déploiement de nouvelles infrastructures, tant pour la production que le transport ou le stockage.[54] Il faut préciser en outre, que l’intérêt écologique du recours à l’hydrogène dépend de l’intensité carbone de la production électrique à sa fabrication. Pour le cas d’un mix électrique émettant plus de 180 g de CO2 par kWh produit, l’avion à hydrogène devient plus émetteur de CO2 que son parent au kérosène[55] (or c’est 461g CO2e/kWh pour le mix électrique de l’Allemagne par exemple, selon l’ADEME[56]). En l’état, le recours à l’hydrogène ne promet donc pas d’être un levier de substitution efficace au kérosène. Ainsi Boeing, l’autre leader mondial du secteur avec Airbus, l’a pour l’instant laissé de côté. Les flottes à l’horizon 2035 promettent, aux dires de leurs constructeurs, un abattement de l’ordre de 20 % de la consommation de carburant par rapport à aujourd’hui. Pour les encourager à ce renouvellement, les pays disposent de l’incitation économique. Il leur est en effet possible de faire correspondre les performances environnementales des avions des compagnies à des taxes et redevances aéroportuaires plus ou moins élevées, selon le principe du pollueur-payeur. La France applique fortement cette politique de taxes modulées, à l’instar de ses voisins allemand ou hollandais. En termes de maturité à court terme, la solution du remplacement des appareils semble la plus avancée. Air France déclare que c’est actuellement son premier levier de décarbonation, et table sur 45 % d’avions « nouvelle génération » dans sa flotte pour 2025[57]. Notons qu’au niveau mondial, calculée en termes de « passagers – kilomètres payants »[58], la consommation de carburant a déjà été réduite de moitié par l’industrie au cours des 25 dernières années. À échelle plus réduite, des entreprises investissent dans des nouveaux modes de transport aérien plus économes en CO2. Le dirigeable fait ainsi son grand retour pour le transport de marchandises ou de passagers. L’entreprise française Flying Whales prévoit en 2023 le vol inaugural de son dirigeable LCA60T, long de 60 mètres et capable de transporter jusqu’à 60 tonnes dans des zones enclavées[59]. Ils prévoient la production de 150 aéronefs de ce type dans les dix prochaines années. L’entreprise Hybrid Air Vehicles proposera elle un dirigeable capable de transporter 100 personnes d’ici 2025[60]. Malgré des avantages en termes d’émissions de CO2 (90 % de moins que l’équivalent dans l’aviation) et de bonnes capacités de charge, se pose la question de la production d’hélium (polluante et limitée). Enfin, prenons bonne note que les nouvelles technologies comme les nouveaux carburants se trouveront limités de facto par la disponibilité en ressources d’une part, par l’incompatibilité des infrastructures existantes en l’état d’autre part. Les ruptures technologiques n’interviendront pas à un rythme suffisant pour prétendre impacter la trajectoire du secteur à horizon 2050 de manière à la rendre compatible avec les objectifs de neutralité carbone. À contre-courant des perspectives énumérées, auxquelles les constructeurs d’avion historiques voient un intérêt économique évident, la régulation du trafic demeure encore la variable d’ajustement la plus réaliste[61]. En ce sens, une fois balayées les fausses-bonnes solutions et les demi-mesures, il reste donc à engager une véritable transition, à l’aune des défis du secteur aérien.

III. Gouvernance, propositions : quelles solutions ?

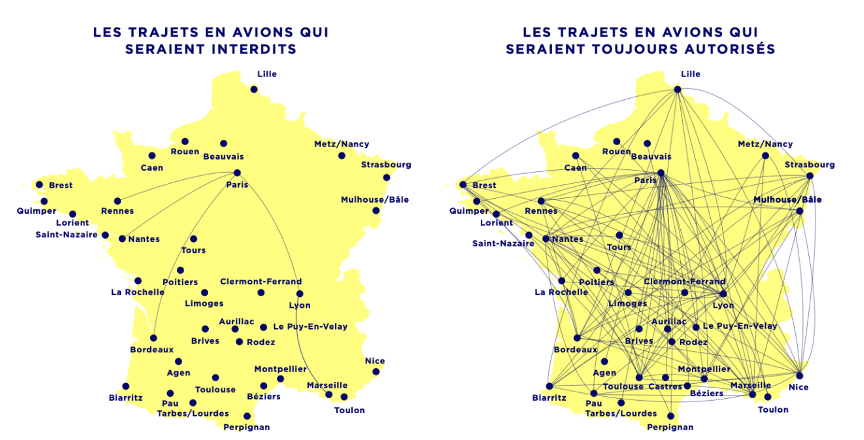

- A. Loi climat & résilience : quel impact sur le secteur aérien ? La Convention Citoyenne sur le Climat, détaillée en annexe, a proposé en 2020 une série de mesures fiscales et structurelles qui s’accordent avec une ambition d’agir au niveau européen. Dans ses traces, le Gouvernement a adopté la loi Climat & Résilience prévoyant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990. Le Chapitre IV, « Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion » du Titre IV « Se déplacer » est spécifiquement dédié au secteur aérien. Les principales propositions de la Convention Citoyenne y ont certes été reprises, avant d’être reconsidérées. Deux mesures principales ont été retenues et ajustées : la fin des vols domestiques lorsqu’existe une alternative en train de moins de 2h30 et la compensation de 100 % des émissions sur les vols intérieurs par les compagnies d’ici 2024. La CCC avait en effet proposé d’interdire les vols domestiques dont une alternative en train existait en moins de 4 heures. L’Assemblée Nationale s’est finalement prononcée pour l’Article 145 du projet de loi « Climat et Résilience », interdisant les vols intérieurs là où il existe une alternative « bas carbone » en moins de 2h30, rabotant l’efficacité de la proposition initiale : cinq lignes sont concernées par les 2h30 contre 23 pour les 4 heures. De même, le Gouvernement a précisé par décret des dérogations à cette interdiction, comme les vols par correspondance, réduisant d’autant plus l’impact de la mesure. Une multiplication « d’exceptions à la règle » qui suscite des inquiétudes. Ainsi le Réseau Action Climat, avec l’étude « Le train peut-il absorber les voyageurs des lignes aériennes intérieures en France ? » analyse que « l’impact climatique de cette mesure resterait très limité, puisqu’elle ne permettait de réduire que de 11,2 % les émissions de CO2 issues des vols métropolitains, et de 0,8 % les émissions de l’ensemble des vols au départ de la France. L’élargissement de ce champ horaire à 4h permettrait de réduire de 33,2 % les émissions de CO2 issues des vols métropolitains et de 2,5 % les émissions de l’ensemble des vols au départ de la France, soit une multiplication par 3 du bénéfice climat de la mesure » [62]. L’impact de cette mesure parait donc très relatif en nombre de destinations intégrées et en quantité de carbone évité.

- B. Proposition de loi Ruffin/Batho Au regard de l’aspect inégal de l’instauration d’une taxe carbone (les ménages précaires ne pourront plus voyager tandis que les ménages aisés continueront sans trop de difficultés), et de la nécessité d’établir une justice sociale face au problème climatique, les députés Delphine Batho et François Ruffin avaient soumis en juin 2020 à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à instaurer un quota carbone individuel pour limiter l’usage de l’avion. « La transformation écologique ne peut simplement être envisagée sous forme de taxes, que les plus riches payent sans même s’en rendre compte »[66], elle doit intégrer des notions de limites, donc de quotas. Dans le détail, cette proposition visait à instaurer un quota carbone individuel sur une échelle de cinq ans, calculé préalablement selon 3 critères (distance parcourue, catégorie de confort et performance énergétique de la ligne) et en s’alignant sur l’objectif des 2°C de limitation de la hausse de la température globale d’ici 2100 (Cop 21). Celui-ci serait strictement égal pour toute personne physique et serait cumulable d’une année sur l’autre. Naturellement, les quotas ne pourraient pas faire l’objet d’éventuelles transactions. En revanche, seraient exclus du système des quotas les déplacements pour motifs de santé, de rapprochement familial et de continuité territoriale[67]. Le sens de cette proposition de loi était alors de réfléchir à une nouvelle gouvernance de la consommation de l’avion. Réinventer le paradigme de la liberté individuelle de voyager « à tout prix » au nom de la préservation à minima du bien commun : la planète. Une telle proposition de loi impliquait de profonds questionnements philosophiques conduisant à s’interroger sur notre manière de voyager, de découvrir l’ailleurs, de consommer… Bien qu’il soit socialement complexe d’imposer à très court terme un quota carbone individuel pour voyager en avion, la question mérite amplement d’être posée. La liberté des uns ne s’arrête-t-elle pas quand la planète accuse le coup ? Dans son livre co-écrit avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, Nicolas Hulot va dans ce sens : « le dénominateur commun de toutes nos crises, c’est l’excès. Comme le rappelle fort justement le philosophe Dominique Bourg, l’étymologie du mot « liberté » révèle la loi que l’on se fixe à soi-même. Au XXIème siècle, pour rester libres, il devient impératif de se fixer des limites »[68]. Se fixer des limites pour rester libres, voilà un argumentaire contre-intuitif. Et pourtant, la liberté fondamentale d’aller et venir[69], reconnue comme valeur constitutionnelle, doit-elle être contrainte (modérément) sous prétexte d’un danger immédiat menaçant jusqu’à l’humanité dans son ensemble ? Enfin, se pose la question de l’échelle. Quel impact réel et tangible aurait une telle mesure si elle n’était qu’hexagonale ? Un modèle cohérent à l’échelle européenne pourrait s’imaginer. Tout comme pour les précédentes solutions abordées (écocontribution, substitution train/avion), le nerf de la guerre semble être l’unité européenne, le commun accord, et partant, sa capacité d’entraînement par l’exemple à l’échelle planétaire. En juillet 2021, la Commission Européenne lançait l’examen d’un socle de douze propositions de textes allant de la révision de directives et règlements à la mise en place de nouveaux outils visant à s’aligner sur les accords de Paris et à réduire d’au moins 55% d’ici à 2030 les émissions carbones par rapport à 1990 : l’emblématique paquet « Fit for 55 » évoqué plus haut. Une partie des propositions ont été examiné par le parlement européen le 8 juin 2022. Les députés ont voté l’intégration des vols longs courriers au départ de l’Union Européenne au marché carbone Emissions Trading System (ETS) et la fin des quotas gratuits à compter de 2025[70]. Les compagnies aériennes devront dorénavant s’acquitter de droits à polluer pour les vols intra et extra-communautaires. Une avancée significative de la part d’eurodéputés ayant visiblement intégré l’urgence à se positionner au sein d’un cadre international peu restrictif. Ce tout nouveau plan climat de la Commission européenne propose aussi de taxer le kérosène pour les vols intérieurs à l’Union à compter de 2023. En juillet 2021, la Commission estimait qu’à un montant de 0.33 euros par litre de kérosène correspondraient 2.6 milliards d’euros de recette fiscale en 2025, 5.4 milliards en 2050[71]. Mesure réellement contraignante pour les compagnies, incitées de fait à préférer des aéronefs davantage sobres en carburant. Le secteur s’alarme sur une possible distorsion de concurrence par rapport aux compagnies non-européennes (taxe « punitive », dit l’IATA) de même que certains États européens opposent toujours de vraies réticentes à contraindre le secteur aérien. On ne parlera donc pas pour le moment de consensus à l’échelle européenne, même si c’est accord ouvre la voie pour des avancées des avancées futures.

Conclusion

La pandémie a atteint le secteur aérien comme peu d’autres secteurs au niveau mondial mais ne l’a pas fragilisé durablement pour autant. Les États du monde se sont mobilisés pour protéger leurs compagnies et aéroports. En outre les perspectives de croissance restent élevées, de l’ordre de 4 % par an jusqu’en 2050. Une croissance qui, si rien n’est fait, se verra nécessairement assortie de davantage d’émissions de gaz à effet de serre. Malgré un potentiel d’innovations technologiques sur les carburants, sur les appareils, malgré une amélioration envisageable des systèmes organisationnels, le secteur aérien n’en demeure pas moins structurellement polluant. De ce constat difficilement argumentable, d’aucuns pensent que le péché originel de l’aviation peut être en partie absout par le financement de programmes de compensation carbone (plantation d’arbres, création de puits de carbone…). Mais la faible efficacité de ce type de recours prouve qu’ils ne sauraient constituer une solution viable et suffisante. En outre, suggérer aux compagnies aériennes de compenser leurs émissions sans par ailleurs les réglementer franchement, risque de réduire leurs efforts de décarbonation. Si le secteur entend s’accorder aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, il devra se réinventer en profondeur. Pour y parvenir, une gouvernance ambitieuse de l’aviation doit être structurée. En premier chef à l’échelle des États. Si la France a pu paraître prendre le problème à bras le corps avec sa loi Climat & Résilience, les faits ne suivent pas les déclarations d’intentions. À n’en pas douter, l’efficacité nécessaire des actions futures ne pourra s’envisager, a minima, qu’à l’échelle européenne. La France n’en a pas la capacité sans mettre en péril sa filière aéronautique et ses centaines de milliers d’emplois. L’Europe, quant à elle, a le pouvoir d’instaurer progressivement une meilleure justice sociale face au problème climatique par une législation harmonieuse entre États. Car si la revalorisation de la taxe carbone, les investissements massifs dans une offre ferroviaire de qualité devenant une véritable substitution à l’avion — tant en offre de transport qu’en emploi — ou la mise en place d’un quota carbone individuel peuvent effectivement être implémentés à l’échelon national, leur efficacité n’est tangible qu’à 27. Le paquet de propositions « Fit for 55 » est un levier qu’il importe de ne pas détricoter et de continuer de retranscrire dans la loi. Toutefois, l’ONG InfluenceMap place l’IATA — lobby des compagnies — en tête des acteurs économiques paralysant la mise en œuvre des politiques climatiques européennes. S’affranchir de son influence est une priorité. Cinquante ans après le rapport Meadows, à l’heure du Green Deal, de la loi Climat & Résilience, du consensus scientifique le plus total scellé par six rapports du GIEC, la crise environnementale et les bouleversements qui en découlent forcent aussi les usagers à considérer l’avion autrement qu’à travers le prisme de la découverte, du voyage ou de la conséquence opportune d’une mondialisation sans limites établies. Si l’on entend contenir le réchauffement climatique dans une fourchette de températures vivables, compensation carbone et amélioration de l’efficacité énergétique ne suffiront pas. Une mutation profonde des comportements individuels, des politiques publiques, du logiciel économique et des enjeux industriels sont à intégrer au plus vite. Les entreprises du secteur ont d’ores et déjà résolument intérêt à bâtir l’aviation de demain. En somme le secteur aérien, comme tant d’autres industries et secteurs, est dans l’obligation de se réinventer.Annexe

- Convention Citoyenne pour le Climat, Se Déplacer – Objectif E. Limiter les effets néfastes du transport aérien

- L’objectif E de la thématique « Se Déplacer » du rapport final de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) orchestrée par le Gouvernement entre 2019 et 2020 a pour enjeu de « Limiter les effets néfastes du transport aérien ».

- À travers 7 propositions concrètes et détaillées visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le transport aérien en favorisant notamment les transports « bas carbone », la CCC rappelle toutefois qu’« à court terme, l’impact sur les émissions sera donc relativement modéré ; mais à moyen terme et long terme, ces mesures contribueront à éviter que les émissions du secteur aérien n’augmentent trop rapidement, avec un effet significatif sur les émissions. »[74].

Proposition E1 : Eco-contribution kilométrique

L’écocontribution kilométrique (ou taxe carbone sur les billets d’avion) est en vigueur depuis 2020 sur les vols en partance de France métropolitaine (hors Corse et Outre-mer). Elle est progressive (de 1,50 € sur les vols intérieurs et intra-européens en classe éco à 18 € pour les vols hors UE en classe affaire). Certes les bénéfices de cette taxe tendent à être redirigés vers des projets d’investissements sur des modes de transports plus « verts », leur effet de dissuasion n’est à l’évidence pas efficace. D’autant plus qu’en comparaison de l’exonération sur le kérosène qui représente 7,2 milliards d’euros par an, les recettes fiscales de cette écocontribution devraient rapporter environ 180 millions d’euros[2]. La CCC a ainsi proposé via la proposition SD-E1, afin de créer et propager cet effet dissuasif, de renforcer « très sensiblement » cette taxe sur les billets d’avion : de 30 € sur les vols de moins de 2000 km en classe éco à 400 € sur les vols de + de 2000 km en classe affaire afin de « mieux refléter les dommages environnementaux liés à l’aviation ». À travers la proposition SD-E5 « Promouvoir l’idée d’une écocontribution européenne », la CCC met le doigt sur un aspect essentiel de la complexité des enjeux. C’est en réalité un combat à mener à plusieurs, à l’unisson. Si la France peut donner le La dans la mutation du secteur de l’aviation civile afin de tenir l’objectif crucial des 2°C, les enjeux sont multiples et les acteurs nombreux. Sans commun accord à l’échelle européenne, c’est la certitude d’un coup d’épée dans l’eau. Avec un tel accord, ce serait une première étape nécessaire pour réussir ce défi, doublé d’un symbole fort.Proposition E2 : La substitution de l’avion par le train — si offre satisfaisante —

Parmi les propositions de la Convention, la question centrale de la substitution de l’avion par le train sur certains trajets a fait l’objet d’un certain consensus. La proposition SD-E2 consiste à « organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici 2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps (sur un trajet de moins de 4h) ». En d’autres termes, un Paris-Bordeaux en avion dure 1h10 et revient approximativement à 70 kg de CO2 par passager quand le même trajet en train dure à peine plus de 2 heures et ne revient qu’à 1 kg de CO2 par passager. Le calcul est relativement simple, le ratio impact carbone/temps investi, limpide. Il en va de même pour les destinations comme Nantes ou Lyon, et c’est de ce constat que résulte cette proposition : réduire drastiquement l’offre de ces vols dans un premier temps, afin d’en interdire la possibilité dans un second temps. Le vrai défi est alors d’améliorer ladite offre de substitution, de l’enrichir. Si un Paris-Bordeaux en avion n’est plus réellement un sujet (l’offre ferroviaire est plus intéressante en termes de budget, de temps, d’impact carbone voire de confort), qu’en est-il des autres axes empruntés massivement ? À l’échelle européenne, 7 % des voyageurs et 11 % des marchandises transitent par le rail, pour uniquement 0,5 % des émissions de gaz à effet de serre[75]. Si la Commission Européenne a annoncé vouloir doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse pour les voyageurs d’ici à 2030, l’enjeu est véritable et nécessite des investissements lourds pour inciter les voyageurs européens à privilégier le train à l’avion sur un maximum de déplacements. « Sur la période 2014-2020, près d’un milliard d’euros de subventions européennes ont été versés au profit d’une sélection de projets de SNCF Réseau. Ces subventions ont permis d’accélérer la modernisation et le développement du réseau ferroviaire français, et de créer de la valeur au-delà de ses territoires. », annonce la SNCF. De multiples programmes sont prévus dans le cadre budgétaire européen sur la période 2021-2027 participant également à améliorer l’offre ferroviaire en France et en Europe. En septembre 2021, un appel à propositions appelé « MIE 2 » devait être doté de 6 milliards d’euros[76]. De même, un grand plan d’offre de trains de nuit reliant différentes capitales a été annoncé à partir de la fin d’année 2021, avec, progressivement, des destinations comme Paris-Berlin (ambitionnée pour 2023 en plus d’une liaison de jour[5]), Paris-Vienne ou encore Zurich-Barcelone. L’incitation à privilégier le train plutôt que l’avion doit trouver des réponses à l’échelle de l’Europe. Seule, la France ne peut produire un impact concret et efficace. Une politique européenne cohérente dans son ensemble au sujet du ferroviaire peut en revanche permettre d’atteindre des objectifs ambitieux, réels et impactants. Transport aérien : où en est-on ? Un décryptage de La Fabrique écologique – Télécharger le Décryptage de la Fabrique écologique : «Transport aérien : où en est-on ?»