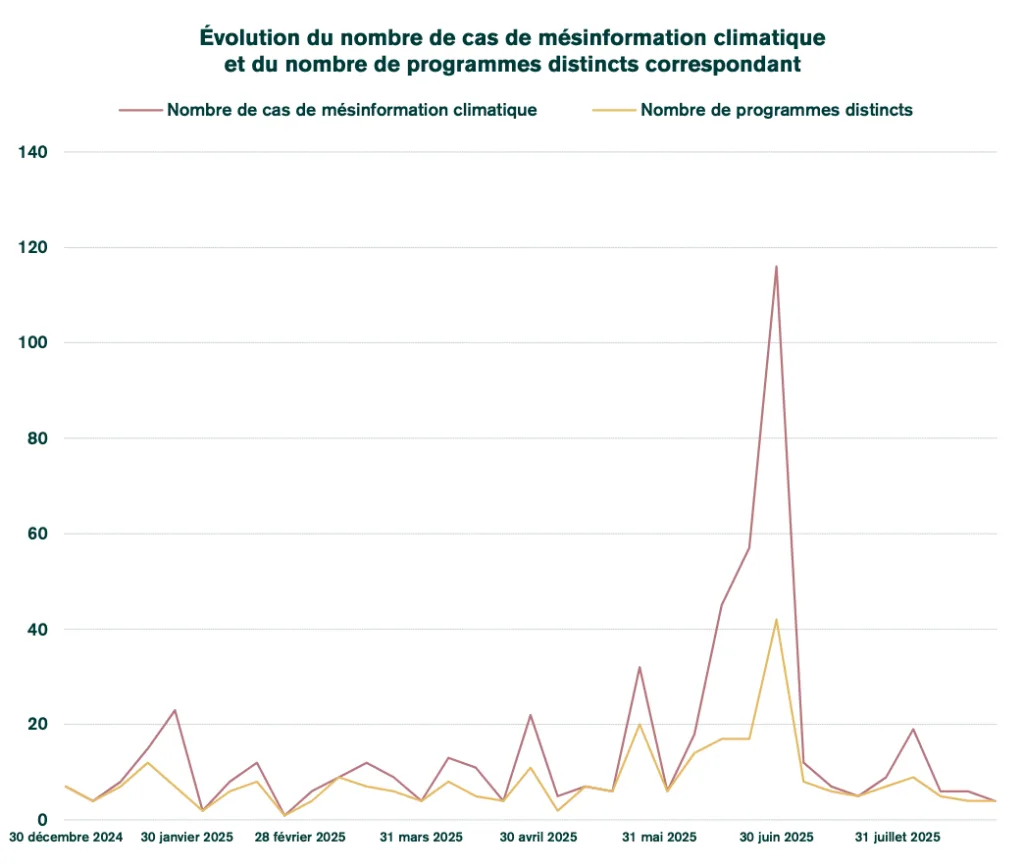

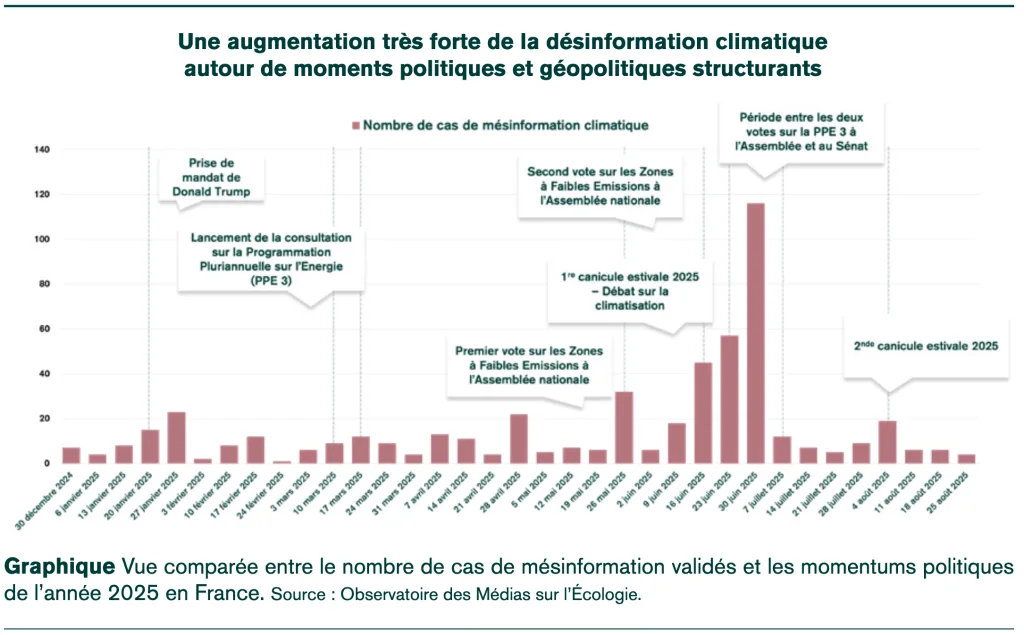

La désinformation climatique gagne du terrain dans les médias audiovisuels français : 529 cas ont été détectés en 8 mois. Le phénomène a été multiplié par 3 à l’été 2025, par rapport au début d’année. C’est le constat alarmant du nouveau rapport des ONG Data for Good, QuotaClimat ⏱ et Science Feedback.

À quelques semaines de la COP30, les ONG alertent : sans action rapide, cette désinformation risque de s’infiltrer davantage dans les médias mainstream. Il est urgent de :

- 👉 Protéger les médias d’intérêt public et les journalistes indépendants

- 👉 Former les journalistes et rédactions aux narratifs les plus récurrents

- 👉 Réguler la désinformation climatique

Les résultats clés par Eva Morel, Secrétaire générale de QuotaClimat :

- La désinformation climatique est concentrée autour de moments identifiés : prise de mandat de Trump, débats sur les ZFE, sur la programmation pluriannuelle de l’énergie et canicule.

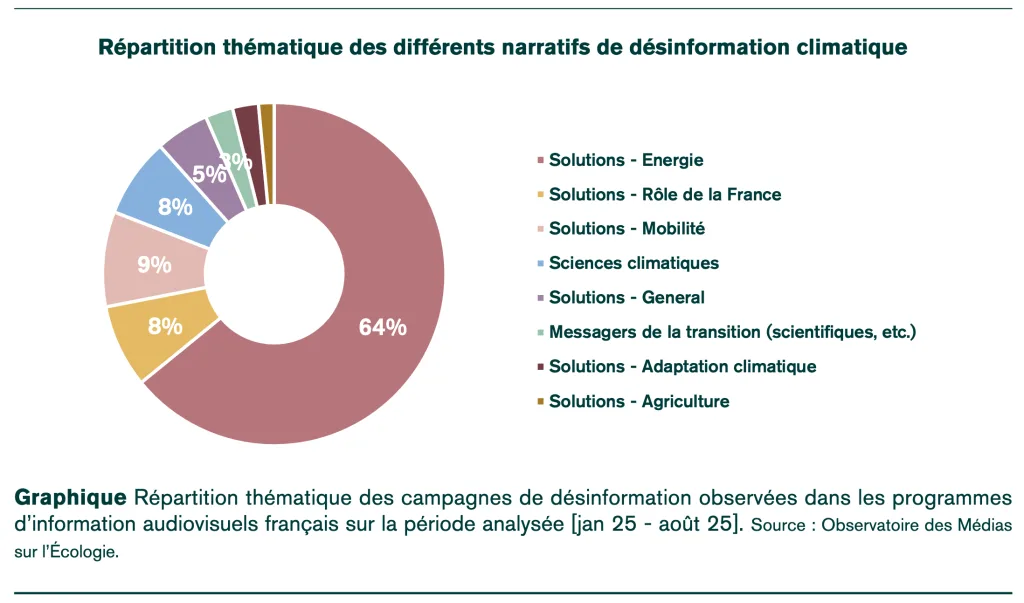

- La presque totalité des cas ciblent les mêmes sujets : plus de 90% concernent les solutions de la transition.

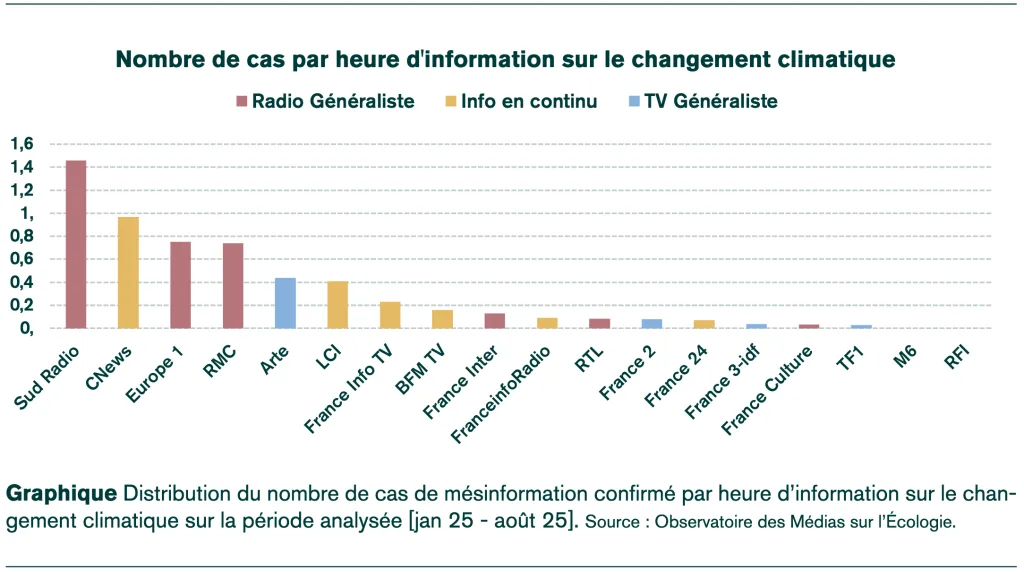

- Au sein des chaînes d’info en continu, l’audiovisuel public est six fois moins exposé que les chaînes privées.

- Au sein des chaînes généraliste (radio et télé), Sud Radio, Europe 1 et RMC sont les plus exposées.

- Chez Sud Radio, un cas est détecté toutes les 40 minutes d’information sur le climat. Chez CNEWS, c’est une fois toutes les heures.

- Dans le secteur privé, 46% des cas sont prononcés par des journalistes ou des chroniqueurs. Dans le secteur public, les invités (incluant les invités politiques), concentrent 92% des cas identifiés.

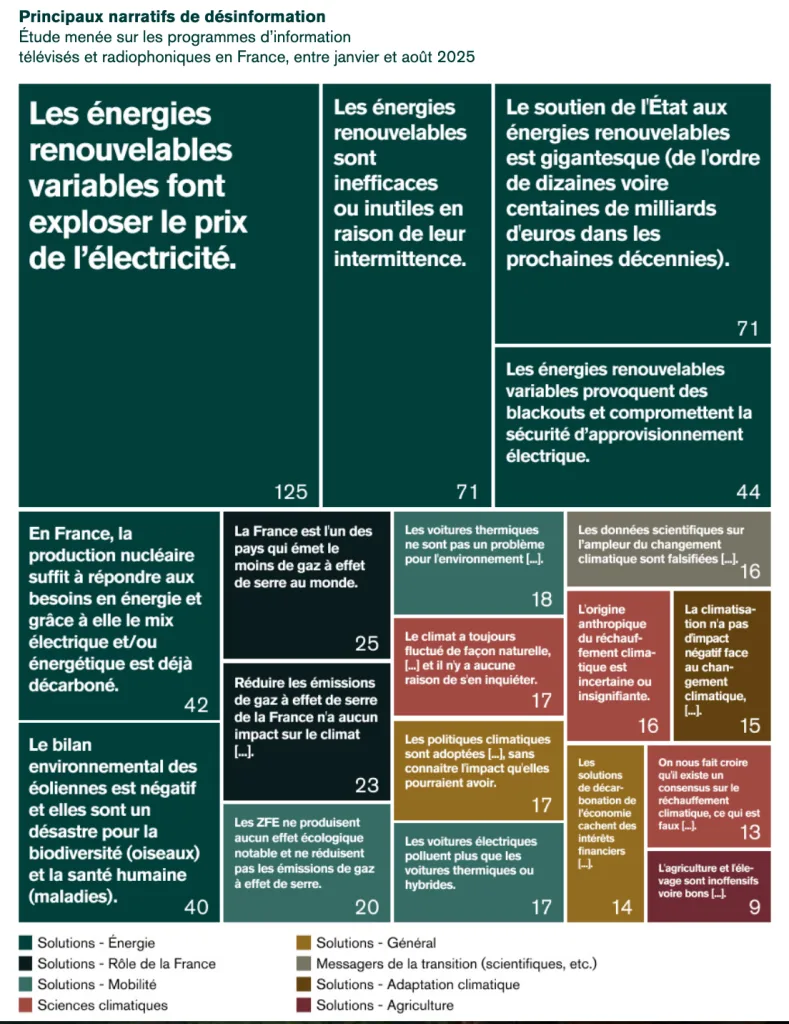

LA bonne nouvelle, selon Eva Morel : « nous avons identifié 19 narratifs récurrents, qui concentrent 80% des cas détectés. Ils sont intégralement décryptés dans le rapport et cela signifie que nous pouvons anticiper les moments ET les formes que prennent la désinformation – donc, s’y préparer avant que le phénomène ne s’accroissent encore plus« .

Principaux narratifs de désinformation

La désinformation climatique bénéficie d’un terreau fertile pour se normaliser

En France, l’émergence et la normalisation de la désinformation climatique dans le débat public résulte de facteurs convergents : des stratégies politiques exploitant l’information comme outil d’influence, une fragilité démocratique face à cette dérive et des pressions économiques et politiques qui affaiblissent les médias mainstream.

Une fragilisation inédite du journalisme dans son indépendance et son pluralisme

Conséquences de la désinformation climatique en France

Des perceptions publiques brouillées : un terrain propice aux récits climatosceptiques

Malgré l’accumulation de preuves scientifiques et la fréquence croissante des événements climatiques

extrêmes, la perception publique du changement climatique demeure fragmentée en France. Près d’un tiers des Français (33 %, selon l’Obs’COP 2024) exprime encore des doutes sur le rôle déterminant des activités humaines dans le réchauffement, une proportion stable depuis plusieurs années.

Ce socle de climatoscepticisme, minoritaire mais durable, constitue un terreau favorable à la diffusion des campagnes de désinformation, d’autant qu’il se combine à un haut niveau d’adhésion aux thèses complotistes : plus de 60 % des Français déclarent croire à au moins une théorie du complot.

Une fragilisation du travail législatif et des reculs normatifs qui se cumulent

L’une des conséquences les plus préoccupantes de la banalisation des arguments de désinformation

climatique est sa capacité à influencer le processus législatif. L’objectif ultime des campagnes organisées d’obstruction n’est pas seulement de créer le doute dans l’opinion publique : il est de faire

en sorte que ces récits soient repris dans le débat institutionnel et médiatique, jusqu’à façonner les décisions politiques.

Un tissu économique et industriel freiné par l’incertitude normative, amplifiée par les campagnes de désinformation

Cartographie des principaux médias audiovisuels français face à la désinformation climatique

plus les chaînes d’information en continu : traitent de sujets climatiques, moins elles sont poreuses à la désinformation.

Spécifiquement :

- — CNews s’illustre par une couverture médiatique du changement climatique particulièrement basse,

tout en diffusant près de deux fois plus de désinformation que ses homologues - — France Info Radio s’illustre par une faible prévalence de désinformation, tout en maintenant un haut niveau d’information en comparaison du marché.

S’agissant des radios généralistes, le porosité médiatique aux cas de mésinformation apparaît plus

marquée. Les stations qui diffusent le plus de cas de mésinformation sur le climat – comme Sud Radio,

RMC et Europe 1 – sont aussi celles qui consacrent le moins de temps d’antenne aux enjeux climatiques,

maintenant ainsi leur audience dans un niveau d’information à la fois insuffisant et biaisé.

Source : données provenant de l’Observatoire des Médias sur l’Ecologie.

Analyse et grille de lecture : auteurs du rapport.

Légende Disques = nombre de cas identifiés sur la période [jan 25 – août 25]. Échelle Arte (6 cas) ; CNews (164 cas)

De cas isolés de mésinformation climatique aux campagnes structurées de désinformation

La recension des cas de mésinformation permet de dégager des répétitions et similarités, et donc d’en déduire l’existence de campagnes de désinformation. À cette fin, l’ensemble des cas de mésinformation détectés ont été regroupés au sein de groupes d’affirmations similaires, statistiquement représentatifs.

- 63% des cas identifiés traitent du secteur énergétique, spécifiquement des énergies renouvelables,

- 9% de la mobilité électrique,

- 8% des sciences climatiques

- 8% du rôle de la France dans l’action climatique mondiale.

Climat : comment se propage la désinformation ?

Le discrédit des militants et des scientifiques ou encore la minimisation des effets du réchauffement climatique alimentent la mécanique de la désinformation. Face à cette dérive, la COP30 a pour la première fois placé “l’intégrité de l’information climatique” au cœur de ses discussions. Avec :

- Cyril Dion, auteur, réalisateur et militant écologiste, poète

- Eva Morel, secrétaire générale de l’association Quota Climat

- Laurent Cordonier, docteur en sciences sociales, chercheur.

L’association QuotaClimat révèle 128 cas de désinformation climatique sur les 18 principales chaînes de télévision et de radio pour le seul premier trimestre 2025. CNews est depuis peu la première chaîne de télévision condamnée par le Conseil d’État à une amende pour désinformation climatique. Quant à Sud Radio, un cas problématique autour de l’information est détecté toutes les 40 minutes de programme consacré à ce sujet. Quels sont donc les mécanismes de la désinformation sur le dérèglement climatique et comment s’en prémunir ?

Déclaration de Paris sur l’action multilatérale pour l’intégrité de l’information et les médias indépendants

La lutte contre la désinformation climatique et environnementale est une priorité pour construire des politiques publiques environnementales efficaces. La circulation de ces fausses informations est en forte hausse, en particulier à l’approche de grandes mobilisations pour le climat.

La Déclaration de Paris sur l’action multilatérale pour l’intégrité de l’information et les médias indépendants, publiée le 29 octobre 2025, reconnaît qu’une information indépendante et fiable constitue un bien public commun indispensable, et que, sans elle, nous ne serions pas en mesure de traiter les problématiques économiques, sociales et environnementales actuelles les plus urgentes.

De façon complémentaire, le groupe de travail animé par le Forum sur l’information et la démocratie a rendu ses premières conclusions, le 5 novembre 2025, sur la désinformation climatique et les autres enjeux environnementaux. Co-présidé par l’Arménie, qui accueillera la COP17 sur la biodiversité en 2026, et le Brésil, ce groupe travaille sur cet axe de recherche depuis février 2025.

Vérification des principaux narratifs de désinformation identifiés

“Les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l’électricité.” – TROMPEUR

L’électricité d’origine solaire et éolienne est désormais moins coûteuse à produire que l’électricité provenant des centrales à combustibles fossiles ou nucléaires. Plus de solaire et d’éolien n’entraîne pas nécessairement une augmentation des factures d’électricité.

“Les données scientifiques sur l’ampleur du changement climatique sont falsifiées et exagérées par des scientifiques, ONG et institutions, dans le but de manipuler l’opinion publique et de servir leurs propres intérêts.” – INFONDÉ

Il n’existe aucune preuve de “falsification massive des données” ou de “fraude” dans le domaine de la

science climatique. Les affirmations contraires reposent sur des théories du complot et non sur des preuves. Les principaux rapports sur le climat, comme le dernier rapport d’évaluation du GIEC, sont rigoureusement vérifiés par des centaines d’experts scientifiques à travers le monde et attribuent de manière transparente des niveaux de confiance à leurs conclusions

“La France est l’un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde.” – MANQUE DE CONTEXTE

Tant au niveau global que par habitant, la France émet nettement moins de gaz à effet de serre que les

grands émetteurs tels que les États-Unis ou la Chine. Mais la France n’est certainement pas le pays qui émet le moins au monde. Globalement, la France se classe environ 20e au niveau mondial en termes d’émissions de gaz à effet de serre, avec environ 180 pays qui émettent moins qu’elle. Les émissions par habitant relativement faibles de la France sont en grande partie dues à l’utilisation importante de l’énergie nucléaire.

“Les énergies renouvelables variables provoquent des blackouts et compromettent la sécurité d’approvisionnement électrique.” – INFONDÉ

Il n’existe aucune preuve que l’ajout d’énergie solaire et éolienne au réseau provoque des blackouts. Nous

devons certes adapter le réseau pour qu’il puisse gérer l’énergie solaire et éolienne, mais les ingénieurs électriciens sont bien conscients de ce problème et savent comment y remédier.

“Les énergies renouvelables sont inefficaces ou inutiles en raison de leur intermittence.” – INFONDÉ

De nombreux pays sont en mesure de produire une grande partie de leur électricité à partir d’énergies

renouvelables intermittentes. Il existe de nombreuses solutions pour pallier l’intermittence de l’énergie solaire et éolienne, telles que le stockage d’énergie sur le réseau, qui ne dépendent pas des centrales à combustibles fossiles.

“Les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques ou hybrides.” – INEXACT

Tout au long de sa durée de vie, un véhicule à essence est presque toujours responsable de plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’un véhicule électrique comparable. Bien que les batteries des véhicules électriques contiennent des métaux sensibles sur le plan écologique, comme le lithium et le nickel, les experts estiment que leur impact n’est pas supérieur à celui du pétrole nécessaire pour alimenter un véhicule à combustion.

“Les ZFE ne produisent aucun effet écologique notable et ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre.” – INEXACT

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont réduit les niveaux de pollution atmosphérique dans leurs villes

en décourageant ou en interdisant l’accès de certains véhicules à certaines zones. Cette diminution de la pollution atmosphérique a entraîné une amélioration observable de la santé, comme une réduction des cas de maladies respiratoires. La mise en place des ZFE ne vise pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le climat a toujours fluctué de façon naturelle, c’est aussi le cas aujourd’hui et il n’y a aucune raison de s’en inquiéter.” – TROMPEUR

Les données disponibles montrent que les changements climatiques récents sont dus à l’activité humaine – et non à des facteurs naturels – et entraînent une augmentation de certains phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, qui peuvent avoir des conséquences négatives pour les êtres humains. Les conditions climatiques – et leurs fluctuations – qui prévalaient dans le passé lointain de la Terre ne sont pas nécessairement les conditions idéales pour le développement de l’humanité (les périodes glaciaires de la Terre étaient par exemple des “fluctuations naturelles”).

“Le soutien de l’État aux énergies renouvelables est gigantesque (de l’ordre de dizaine voire centaine de milliards d’euros dans les prochaines décennies).” – MANQUE DE CONTEXTE

En 2020, à l’échelle mondiale, environ un tiers des investissements dans les énergies renouvelables provenaient des gouvernements. Le montant de l’aide apportée aux énergies renouvelables est inférieur à celui accordé aux combustibles fossiles, et la construction d’infrastructures pour les énergies renouvelables a un coût environnemental bien moindre que celle des combustibles fossiles. En France, la proposition PPE3 prévoit 3 milliards d’euros par an de soutien public à cet effet.

“En France, la production nucléaire suffit à répondre aux besoins en énergie et grâce à elle le mix électrique et/ou énergétique est déjà décarboné.” – INEXACT

L’énergie nucléaire est une source d’électricité à faible émission de carbone, mais ce n’est pas la seule – les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien le sont également. Bien que la France dispose d’une électricité relativement propre grâce à ses centrales nucléaires, l’électricité n’est pas la seule forme d’énergie. Les combustibles fossiles représentent encore plus de 60 % de la consommation d’énergie de la France – carburants pour alimenter les voitures et chauffage domestique.

“Réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France n’a aucun impact sur le climat surtout si les autres pays ne le font pas.” – ERRONÉ

Réduire les émissions de n’importe quel pays diminue l’apport de gaz à effet de serre dans l’atmosphère –

l’atmosphère ne réagit pas différemment aux réductions d’émissions d’un pays ou d’un autre. Tous les pays émettant moins de 2 % des émissions mondiales (dont la France) représentent ensemble 37,6 % des émissions totales ; ainsi, même les petits émetteurs, comme la France, peuvent contribuer à réduire les émissions totales.

“Le bilan environnemental des éoliennes est négatif, c’est un désastre pour la biodiversité (oiseaux) et la santé humaine (maladies).” – INFONDÉ

Les données disponibles ne permettent pas de qualifier l’impact environnemental des éoliennes de “désastreux” en tant que source d’énergie. En réalité, leur impact sur l’environnement et la santé humaine est très faible par rapport à celui des centrales à combustibles fossiles.

“Les voitures thermiques ne sont pas un problème pour l’environnement, en particulier si elles sont alimentées à l’éthanol, au diesel, ou si elles sont récentes.” – TROMPEUR

Bien que les émissions des voitures thermiques ont diminué au fil du temps, tant en termes d’émissions

de CO2 que d’autres polluants atmosphériques, elles restent généralement plus élevées que celles des voitures électriques. Les voitures diesel n’ont pas connu les mêmes baisses, et les nouvelles voitures diesel ont désormais des émissions plus élevées que les voitures à essence comparables. L’éthanol est moins polluant que l’essence ou le diesel, mais de nombreux scientifiques s’inquiètent de l’usage des terres agricoles pour la production d’éthanol (à partir de cultures maraîchères), ce qui rend ce carburant problématique pour l’environnement.

“On nous fait croire qu’il existe un consensus sur le réchauffement climatique, ce qui est faux puisque certains scientifiques sont en désaccord, et on nous interdit d’en débattre.” – TROMPEUR

Un consensus émerge lorsque la grande majorité des scientifiques parviennent à des conclusions identiques ou similaires en analysant les données scientifiques. Pratiquement tous (97-99 %) les climatologues s’accordent à dire que le climat de la Terre est en train de changer, se réchauffant depuis plusieurs décennies en raison des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Seule une minorité extrêmement réduite de scientifiques “désapprouve”, mais ces derniers n’ont pas présenté de contre-preuve scientifique crédible.

“Les politiques climatiques sont adoptées sans aucune étude préalable, sans connaître l’impact qu’elles pourraient avoir.” – INEXACT

Les études préliminaires sont courantes dans le cadre de nombreuses politiques climatiques. Elles aident

les planificateurs à comprendre les impacts, les avantages et les inconvénients d’une politique avant sa mise en œuvre. Des groupes de réflexion indépendants et des chercheurs universitaires sont également très actifs dans la simulation de domaines tels que les énergies renouvelables.

“L’origine anthropique du réchauffement climatique est incertaine ou insignifiante.” – ERRONÉ

Dans les rapports sur le climat, les scientifiques attribuent des niveaux de confiance à différentes conclusions en fonction de la force et de la certitude des preuves. Le rapport climatique le plus complet au monde décrit la contribution humaine au réchauffement climatique récent comme incontestable, un terme réservé aux cas où les preuves ne laissent pratiquement aucun doute. Plus précisément, les preuves montrent que les humains sont responsables de la quasi-totalité du réchauffement depuis 1950.

“Les solutions de décarbonation de l’économie cachent des intérêts financiers, et non un réel intérêt climatique.” – INFONDÉ

Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles modifient le

climat, mais nous savons également que la réduction des émissions provenant de nos sources d’énergie peut réduire les impacts futurs du changement climatique. De plus, les énergies renouvelables sont désormais moins coûteuses à produire que les autres sources d’électricité.

“La climatisation n’a pas d’impact négatif face au changement climatique, c’est une bonne solution d’adaptation.” – MANQUE DE CONTEXTE

La climatisation peut réduire efficacement le nombre de décès liés à la chaleur extrême, mais elle augmente également considérablement la consommation d’énergie (contribuant au changement climatique si l’énergie utilisée n’est pas décarbonée) et entraîne un réchauffement local à l’extérieur du bâtiment.

“L’agriculture et l’élevage sont inoffensifs voire bons pour l’environnement (les prairies sont un puits de carbone).” – ERRONÉ

Il existe des preuves formelles que les pratiques agricoles et d’élevage nuisent à l’environnement. Alors que les prairies naturelles ou peu exploitées stockent le carbone dans leurs sols, il est démontré que leur exploitation les font passer d’un puits à une source de gaz à effet de serre. Et les quelques 1,5 milliard de vaches/bovins élevés par l’homme émettent chaque année plus de 100 millions de tonnes métriques de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. Certaines pratiques agricoles sont également liées à la déforestation et à la dégradation des sols.

Recommandations

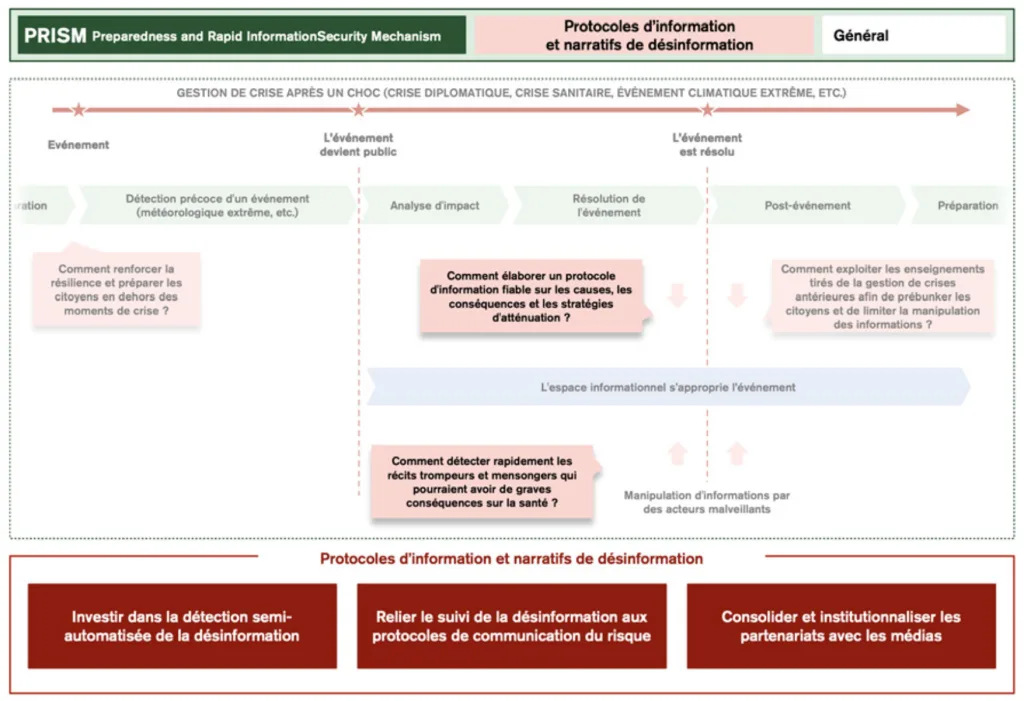

Intégrer la désinformation climatique comme élément déterminant des systèmes de réponse rapide

Pour renforcer la préparation aux catastrophes, Science Feedback recommande une approche en trois volets visant à mieux intégrer le risque posé par la désinformation :

- Investir dans la détection semi-automatisée de la désinformation

- — Développer des systèmes d’alerte précoce semi-automatisée (certification humaine) dédiés à la

désinformation (par exemple Climate Safeguards), fonctionnant en parallèle des alertes météorologiques. - — Recourir à des outils semi-automatisés pour surveiller en temps réel les “TTPs” (tactics, techniques, procédures), les deepfakes, les campagnes de désinformation prévalentes.

- — Considérer la désinformation comme un aléa à part entière et institutionnaliser la coordination entre les instances de veille informationnelle, la société civile et les agences de gestion des catastrophes.

- — Confier ce dispositif à une agence indépendante, dotée d’un mandat clair et rattachée à des instances gouvernementales stratégiques telles que le ministère de l’Intérieur, afin de garantir à la fois son autorité, sa neutralité et sa capacité d’action dans un contexte d’urgence.

- — Développer des systèmes d’alerte précoce semi-automatisée (certification humaine) dédiés à la

- Relier le suivi de la désinformation aux protocoles de communication du risque

- — Intégrer les données issues de la veille de désinformation aux protocoles de communication (par

ex. CAP) et aux stratégies de réponse d’urgence. - — Établir des protocoles clairs et transparents pour la validation et la diffusion de l’information, garantissant l’indépendance scientifique et la crédibilité des messages.

- — Intégrer les données issues de la veille de désinformation aux protocoles de communication (par

- Consolider et institutionnaliser les partenariats avec les médias

- — Formaliser des partenariats entre agences de gestion des catastrophes, services météorologiques

nationaux et médias locaux au moyen de réunions de coordination semestrielles. - — Garantir des alertes efficaces, innovantes, multilingues, inclusives et véritablement actionnables

(par exemple, avec interprétation en langue des signes, formats audio ou en braille). - — Développer des programmes de sensibilisation à l’échelle communautaire et des campagnes de renforcement de la confiance avant les catastrophes, afin de s’assurer que les voix d’autorité soient reconnues et crédibles lorsque le choc survient.

- — Formaliser des partenariats entre agences de gestion des catastrophes, services météorologiques

Cet effort s’inscrit dans un contexte mondial marqué par un déficit croissant de confiance envers les institutions, les médias et la science climatique.

Toute réponse efficace doit donc prêter une attention particulière à trois piliers de gouvernance :

- — l’indépendance des sources d’information ;

- — la capacité et la formation des journalistes à évoluer dans des environnements manipulés ;

- — la mobilisation des communautés locales pour la collecte et la validation des données.

“La collaboration entre les médias, les entreprises technologiques, les organisations de la société civile et les chercheurs, autour du développement et du déploiement transparents de normes communes et de signaux lisibles par machine permettant d’identifier les contenus crédibles et fiables, est essentielle — en gardant à l’esprit que les solutions technologiques ne peuvent à elles seules résoudre des problèmes sociaux et politiques, et que la responsabilité ultime quant à leur conception et à leur fonctionnement

incombe aux individus et aux organisations.”

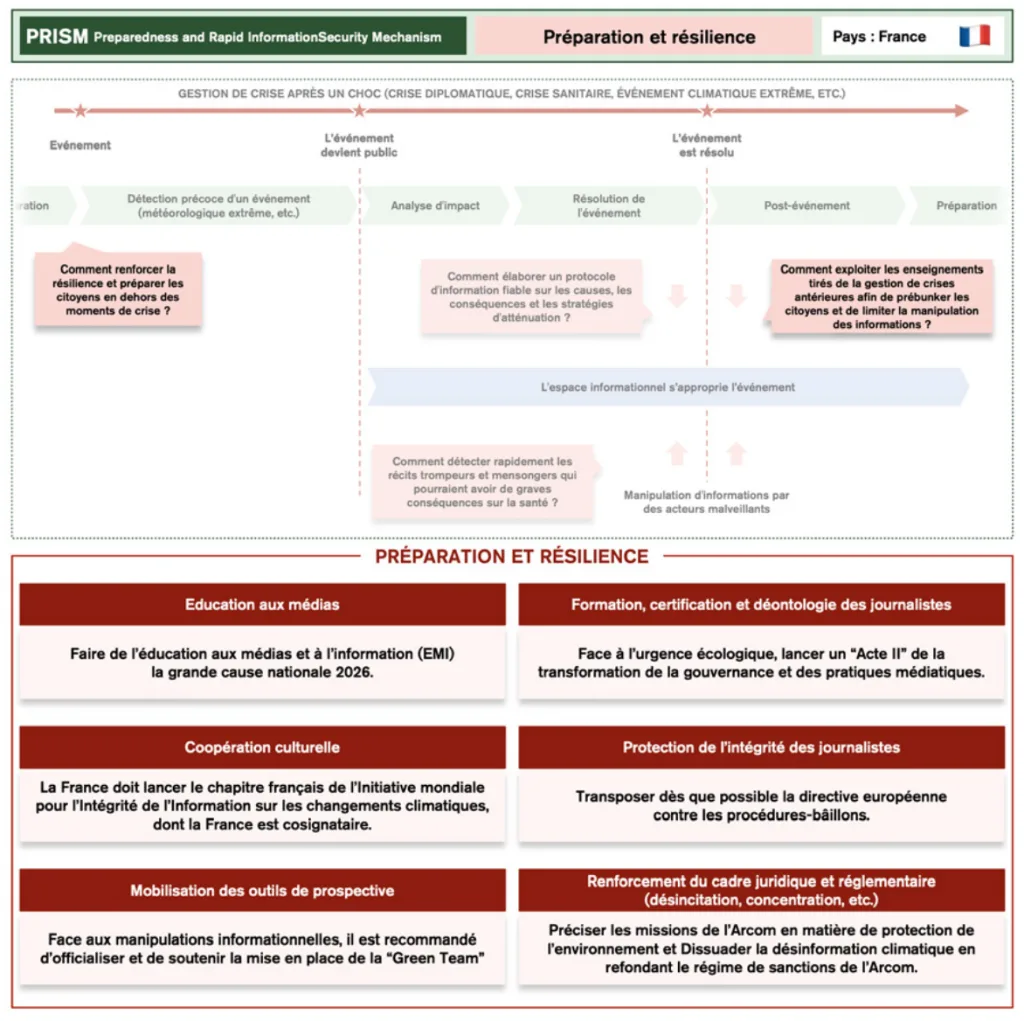

France : préparation et résilience face à la désinformation climatique

- Éducation aux médias

- Faire de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) la grande cause nationale 2026. Attendue de longue date par la société civile, elle permettrait de donner l’impulsion attendue pour renforcer la résilience informationnelle de la société. Deux priorités sont identifiées : la reconnaissance de l’EMI comme une discipline scolaire à part entière et la création d’une politique publique destinée à l’ensemble de la population, particulièrement des seniors, fortement exposés aux récits fallacieux.

- La création d’une cellule interministérielle dédiée à l’éducation aux médias et à l’information, rattachée

au Premier ministre, permettra un portage global d’un dispositif aujourd’hui éclaté entre divers ministères (Éducation nationale, Culture, Enseignement supérieur et recherche, Agriculture, Santé).

Rapport Data for Good – QuotaClimat – Science Feedback