Le microbiote est un écosystème microbien qui a d’incroyables pouvoirs et bienfaits. Mais il possède aussi une face cachée car il peut être modifié par des substances chimiques, voire même faire office de porte d’entrée des polluants dans l’organisme, nous raconte le chercheur en ecotoxicologie Anthony Bertucci de l’IFREMER. Et si les portes d’entrée des substances toxiques dans notre organisme sont parfois négligées, ce sont parfois les polluants eux-mêmes que l’on peine à considérer comme tel. C’est le cas des polluants émergents. Un terme qui regroupe une famille hétéroclite de produits pharmaceutiques, de pesticides, de produits chimiques et de micro plastiques. Tous ont en commun de n’être pas surveillés et réglementés par les pouvoirs publics, nous apprennent la géographe Christine Bouisset et la chimiste Mathilde Monperrus (Université de Pau et des pays de l’Adour).

Si de tels polluants ne sont pas encore comptabilisés ou analysés, c’est notamment car avec 100 000 substances chimiques répertoriées au niveau européen, étudier chaque composant reste toujours compliqué. En attendant, on retrouve en abondance ces polluants émergents dans les eaux usées où les traitements conventionnels ne savent pas les éliminer, et puis fatalement, en bout de course, sur nos littoraux.Le microbiote et les polluants : des liaisons dangereuses ?

Depuis quelques années, les médias et les produits présents sur les étagères de nos supermarchés vantent les propriétés étonnantes de notre microbiote, cet écosystème microbien avec lequel nous vivons une relation symbiotique étroite. Mais comme tous les organismes vivants, le microbiote est soumis aux polluants environnementaux sans que l’on en connaisse encore les conséquences sur son fonctionnement et sur la santé de son hôte. Pour prendre la mesure de cette réalité, l’étude des espèces aquatiques peut être particulièrement éclairante.

L’essor de l’écotoxicologie

Avant de comprendre comment, il est nécessaire de revenir un peu en arrière.

En 1971, dans un contexte de développement de l’industrie chimique et des risques écologiques associés, le chercheur français Jean-Michel Jouany donnait naissance à l’écotoxicologie. Cette discipline, à l’interface de la chimie et de la biologie, a pour objectif d’évaluer, de comprendre et de prédire l’impact des contaminants biologiques ou chimiques, sur les organismes, les populations, les communautés et les écosystèmes.

Les effets des polluants chimiques sur les organismes peuvent être analysés à différentes échelles, du gène à l’organisme, en passant par la cellule et le fonctionnement des organes.

Effectivement, Jean-Michel Jouany a écrit pour la première fois le terme #écotoxicologie en 1971 dans son article « Nuisances et écologie », alors jeune professeur de Toxicologie à la Faculté de #Nancy.

— LIEC (@labo_liec) February 22, 2022

Pour découvrir l'historique et le personnage ⤵️https://t.co/Lv2pjvaBc3 https://t.co/fxBGxIF4DT

On parle par exemple de génotoxicité quand l’intégrité du matériel génétique est menacée. C’est le cas avec certains composants de colles ou de vernis tels que le dichlorométhane et le trichloréthylène, ainsi que la radioactivité ou les rayons UV. Cette action se manifeste par des mutations délétères de l’ADN et par l’apparition de cancers.

D’autres substances peuvent avoir un effet néfaste sur un type de cellule précis comme les neurones avec le méthanol et l’acétone ou encore un organe. Par exemple, les branchies des organismes aquatiques qui sont en contact direct avec leur environnement.

Chez l’Homme, le foie est particulièrement sensible aux effets toxiques en raison de son rôle dans la transformation, l’élimination et de stockage des polluants chimiques parmi lesquels l’alcool et certains médicaments d’usage courant comme le paracétamol, certains antibiotiques (comme l’amoxicilline) ou les anti-inflammatoires non-stéroïdiens.

À une échelle supérieure, enfin, une substance chimique peut altérer des fonctions physiologiques essentielles comme la reproduction et l’immunité. Les métaux, la radioactivité, ou les perturbateurs endocriniens peuvent impacter le développement des organes reproducteurs, la production de gamètes (spermatozoïdes et ovules), ainsi que le développement et la survie de la descendance. Ils sont qualifiés de reprotoxiques. Enfin des composés comme les pesticides organochlorés ou les polychlorobiphényles (PCB) ont eux des effets dits « immunotoxiques » en altérant la capacité des organismes à faire face aux infections.

Mais dans cette approche globale qui souhaite étudier les effets des agents nocifs auxquels un organisme est exposé pendant sa vie, un organe primordial demeure grandement négligé.

Le microbiote, pas un simple passager

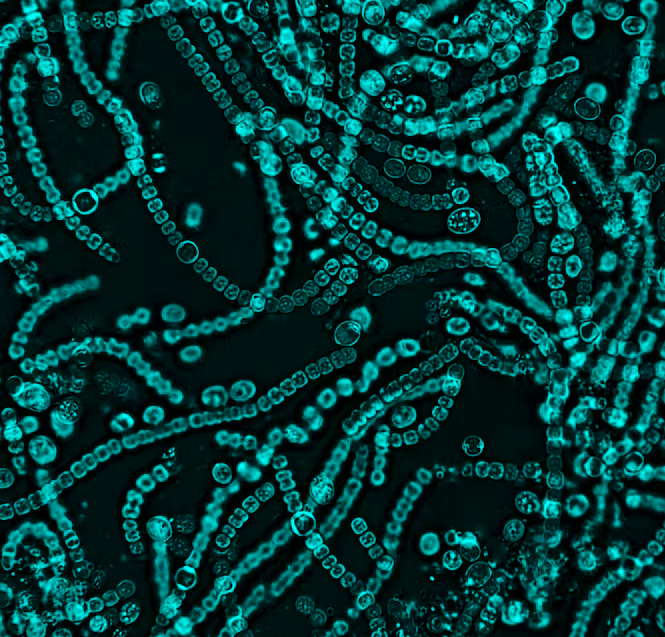

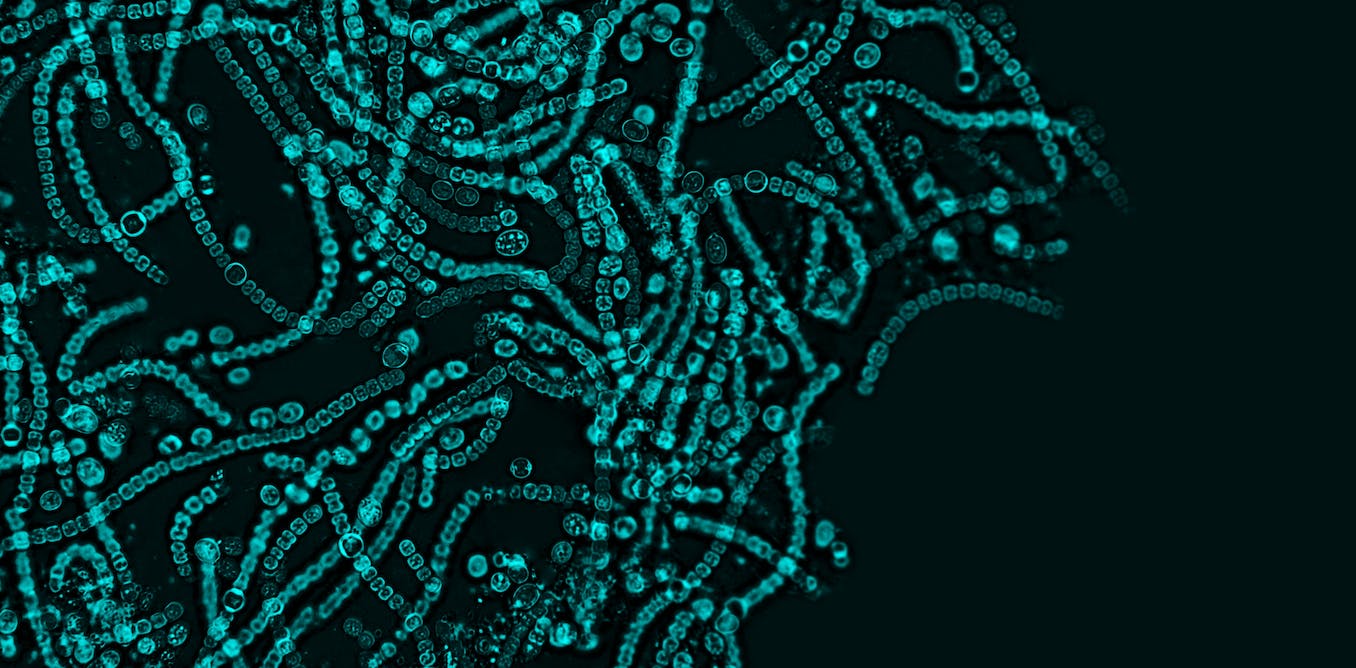

Cet organe, c’est le microbiote : l’ensemble des Archées, des bactéries, des champignons, des levures, des virus et des petits eucaryotes avec lesquels tout organisme vit en symbiose. Étymologiquement symbiose signifie « vivre ensemble » et englobe différents types de relations allant du mutualisme (relation mutuellement bénéfique) au parasitisme ou commensalisme (relation ni bénéfique, ni nuisible).

Quelques chiffres suffisent à montrer l’importance de cette symbiose. Chez l’Humain par exemple, longtemps, la communauté scientifique a considéré que le nombre de cellules bactériennes dépassait d’un facteur 10 le nombre de cellules humaines. Une réévaluation récente revoit ce rapport à la baisse et estime que chez un sujet masculin de 1,70m et 70 kg, on retrouve 39 000 milliards de bactéries, majoritairement dans l’intestin.

Ce chiffre est très proche des 30 000 milliards de cellules humaines qui constituent cet individu. Soit 13 bactéries pour 10 cellules humaines chez l’homme. Dû à quelques différences morphologiques (par exemple une taille moyenne plus faible pour un volume intestinal comparable) et physiologiques (par exemple un volume sanguin réduit de 20-30 %), ce rapport peut monter à 17 pour 10 chez les femmes.

Selon ces chiffres, notre microbiote pèserait environ 200 grammes. Un poids proche du rein (120 grammes) ou du cœur (330 grammes). Autre particularité, contrairement à ces organes « humains » qui sont formés de quelques types cellulaires possédant tous le même matériel génétique (environ 60 000 gènes), le microbiote contient plusieurs milliers d’espèces qui représentent un répertoire additionnel de près de 10 millions de gènes. Ce microbiote est en grande majorité constitué par la communauté microbienne qui colonise le système digestif de l’hôte et qui a attiré l’essentiel des recherches ; mais d’autres niches comme le système respiratoire, l’épiderme ou les organes sexuels possèdent également un microbiote spécifique.

Grâce aux progrès techniques depuis 15 à 20 ans, en particulier concernant le séquençage de l’ADN, l’étude des microbiotes est désormais possible chez toutes les espèces animales et végétales. Une véritable révolution en biologie qui introduit un niveau supérieur d’organisation du vivant remettant en cause la définition même d’individu : l’holobionte, soit l’association de l’organisme hôte et des microorganismes vivant en symbiose avec lui.

Le microbiote face aux polluants

Les microorganismes symbiotiques jouent un rôle important dans de nombreuses fonctions physiologiques qui vont de la production de nombreux composés que l’hôte est incapable de synthétiser (comme des acides gras, des vitamines ou des composés phénoliques), à l’établissement et au maintien du système immunitaire. Ils participent donc au bon état de santé de l’organisme hôte. Ce qui explique les liens possibles entre perturbation du microbiote (dysbiose) et pathologies. Ces perturbations peuvent se manifester par un changement de composition du microbiote et/ou un changement dans son fonctionnement.

Actuellement les effets des polluants chimiques sur le microbiote humain restent peu connus car l’étude du microbiote est relativement récente, tout comme celle, nous l’avons vu des polluants chimiques.

Mais de nombreux travaux montrent déjà que, parmi les paramètres environnementaux induisant une dysbiose, la contamination chimique a un impact majeur, particulièrement en milieu aquatique où les organismes sont fortement exposés aux pollutions d’origine humaine. En effet, le microbiote est généralement associé à des organes situés à l’interface entre environnement et individu comme l’épiderme, les voies respiratoires ou le tractus digestif. Ce qui fait du microbiote un acteur non négligeable dans l’impact possible d’un polluant sur l’organisme.

Les interactions polluants – microbiote peuvent être multiples. La capacité du microbiote à faire face ou non aux pollutions dépend en fait de sa diversité. Car plus une communauté est diversifiée et plus elle est susceptible de contenir un membre capable de s’adapter à cette contamination. Les polluants peuvent ainsi être métabolisés et transformés par certains partenaires microbiens.

Certaines substances comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (par exemple le benzo[a]pyrène contenu dans les fumées de combustion incomplète de pétrole, de bois ou la fumée de cigarette), ou certains pesticides peuvent par exemple être éliminés ou rendus moins toxiques par certains microorganismes. Mais d’autres peuvent également favoriser l’absorption et les effets toxiques des polluants chimiques, comme le Mercure ou l’Arsenic.

Les polluants peuvent aussi déséquilibrer la composition et le fonctionnement du microbiote des organismes aquatiques. Le glyphosate, par exemple, favorise la croissance de bactéries pathogènes (Salmonella ou Clostridium) au détriment des souches bénéfiques (Bifidobacterium ou Lactobacillus). Si depuis 2014, l’écotoxicologie microbienne se propose d’étudier les interactions entre polluants et communautés microbiennes dans leur environnement (air, eaux, sols), les liens entre environnement, partenaires symbiotiques et physiologie de l’hôte sont encore peu connus malgré l’importance médiatique du microbiote.

De la santé des écosystèmes à la santé humaine

Que ce soit la santé humaine ou la santé des espèces aquatiques, les microbes pathogènes ont longtemps attiré l’essentiel des travaux. Le rôle des partenaires bénéfiques, quant à lui, est encore peu étudié alors même que ces partenaires peuvent devenir néfastes face à une perturbation environnementale. Face à la diversité des polluants et l’émergence permanente de nouvelles molécules, il convient donc, en premier lieu, de considérer l’ensemble des compartiments biologiques et d’intégrer le microbiote à l’écotoxicologie. En second lieu, il est nécessaire d’étudier l’ensemble des constituants du microbiote et de définir leurs fonctions afin de comprendre et d’anticiper les effets des polluants.

Partant de ce constat, j’ai récemment introduit le concept de « symbiotoxicité »(par analogie avec les termes précédents de « génotoxicité », « reprotoxicité » ou « immunotoxicité ») Ce terme désigne la capacité d’un polluant à produire ses effets toxiques sur un organisme par l’intermédiaire de son microbiote. Cet objet d’étude permet de prendre en compte l’organe microbiote et se place à l’intersection entre l’écotoxicologie classique, l’écotoxicologie microbienne et l’étude des interactions symbiotiques entre organismes

En milieu aquatique, l’impact des modifications du microbiote face aux contaminations est particulièrement étudié chez des espèces consommées par l’Homme afin d’améliorer les pratiques, limiter les traitements pharmacologiques, etc. Parmi ces espèces, de nombreux mollusques bivalves, comme les huîtres, ont un rôle crucial dans le fonctionnement de leur écosystème et ont une valeur économique importante.

Or chez les huîtres, un microbiote sain pourrait limiter l’installation de souches pathogènes, jouer un rôle dans la prévention de la dysbiose et aider au rétablissement de l’état de santé après un stress. Des effets non négligeables car bien souvent les pathogènes ont des effets néfastes en cascades sur la santé des consommateurs, des écosystèmes, les filiales économiques dépendant du commerce de produits de la mer.

La symbiotoxicité pourrait alors permettre d’identifier des polluants dont la présence favorise l’apparition et la diffusion de pathogènes dans l’environnement et ainsi révéler un mode d’action encore inconnu des polluants, mieux comprendre les conséquences physiologiques de cette exposition pour la santé des organismes vivants, le fonctionnement de leurs écosystèmes et in fine l’impact sur la santé humaine.

La symbiotoxicité pourrait alors permettre d’identifier des polluants dont la présence favorise l’apparition et la diffusion de pathogènes dans l’environnement et ainsi révéler un mode d’action encore inconnu des polluants, mieux comprendre les conséquences physiologiques de cette exposition pour la santé des organismes vivants, le fonctionnement de leurs écosystèmes et in fine l’impact sur la santé humaine.

Anthony Bertucci, Chercheur en écotoxicologie | Titulaire de la Chaire « Contaminants, Mer et Santé », Ifremer

Polluants émergents : pourquoi est-il si difficile d’améliorer la qualité des eaux littorales ?

Ils parcourent parfois des kilomètres avant de s’échouer sur nos littoraux, les polluants émergents y sont alors dangereux pour les écosystèmes et la santé humaine. Par Christine Bouisset et Mathilde Monperrus, Université de Pau et des pays de l’Adour

La récente condamnation de l’État à cause des algues vertes en Bretagne, celle concernant un industriel chimique responsable d’une pollution en Méditerranée ou encore les inquiétudes autour d’algues toxiques sur le littoral Sud Atlantique, montrent que la question de la pollution des eaux littorales suscite des préoccupations de plus en plus vives.

De fait, en France métropolitaine, seules la moitié des eaux côtières et 30 % des eaux estuariennes sont dans un état écologique satisfaisant.

Parmi les produits présents dans l’eau, le terme de polluant émergent désigne tout composé chimique ayant des effets néfastes potentiellement connus ou suspectés sur l’environnement et la santé humaine et qui n’est pas couramment surveillé ou réglementé dans l’environnement par les pouvoirs publics. Si la dangerosité de certains de ces polluants est clairement établie, la question est vaste puisqu’environ 100 000 substances chimiques sont répertoriées au niveau européen. Réduire cette pollution est donc un défi de taille.

Les polluants émergents : des produits omniprésents

Les grands types de polluants émergents comprennent : les produits pharmaceutiques (antibiotiques, hormones), les produits corporels (muscs, écrans solaires, cosmétiques), les pesticides, les produits chimiques industriels et ménagers, les tensioactifs (émulsifiants, agents moussants), les additifs industriels, les additifs et packaging alimentaires (phtalates, plastifiants), les métalloïdes (arsenic, silicium), les terres rares, les nanomatériaux, les microplastiques et autres.

La première phase du projet de recherche Micropolit conduit à l’université de Pau a par exemple permis d’identifier une importante présence de détergents, de filtres UV, de muscs synthétiques et de produits pharmaceutiques anti-inflammatoires sur le littoral Sud Atlantique.

Ces polluants émergents comprennent à la fois de nouvelles substances chimiques et des composés utilisés depuis longtemps, mais présents en faibles concentrations et pas forcément considérés comme des polluants jusqu’à ce que de nouvelles méthodes de détection aient permis de les identifier. Certains sont incorporés dans les produits ingérés par la population et rejetés via les eaux usées qui représentent leur principale voie d’accès à l’environnement dans les pays développés. Les traitements conventionnels des stations de traitement des eaux usées ne sont pas conçus pour éliminer ces polluants si bien que leur efficacité est limitée.

Des produits difficiles à identifier

De nombreux polluants chimiques présents dans les eaux littorales sont directement issus des activités locales de ces zones attractives. Ces dernières abritent plus de 8 millions d’habitants : industrie, activités portuaires, tourisme balnéaire, etc. Cependant, ces polluants peuvent aussi venir de très loin : jusqu’à 80 % de la pollution des mers et des océans provient d’activités terrestres.

Un produit repéré en Méditerranée ou dans l’Atlantique peut très bien provenir des égouts lyonnais ou des vallées pyrénéennes, car le littoral se situe au bout d’un continuum aquatique composé d’écosystèmes interconnectés (ruisseaux, zones humides, rivières, estuaires…) qui se succèdent. Il est donc le réceptacle de toutes les pollutions générées à des dizaines voire des centaines de kilomètres en amont.

Les rejets domestiques et collectifs (hôpitaux par exemple) d’eaux usées, les ruissellements agricoles, l’aquaculture et les effluents industriels sont les principales sources de ces polluants aquatiques. Si certaines de ces sources sont facilement identifiables (une usine, un équipement), d’autres, comme pour les produits phytosanitaires, sont au contraire très diffuses et impossibles à localiser précisément.

Des effets mal connus

Certains de ces polluants peuvent causer une toxicité chronique et des perturbations endocriniennes chez les humains et la faune aquatique. Le devenir et les effets d’une grande majorité d’entre eux sont mal connus et ils ne sont pas inclus dans la réglementation sur la qualité de l’eau. Estimer les effets sur les écosystèmes d’une pollution liée à ces molécules s’avère difficile, car il existe des dizaines de milliers de substances. Ils sont en outre souvent utilisés à faibles doses et leurs comportements sont très divers.

Par exemple, de nombreux ingrédients cosmétiques comme les muscs de synthèse, les filtres UV, des alkylphenols présents dans les détergents ou les cosmétiques ou encore des microplastiques, sont des polluants aquatiques persistants et néfastes pour la faune et la flore.

Leur impact dépend à la fois de leur mode d’action (certains sont beaucoup plus toxiques que d’autres), de leur persistance dans le temps (dégradation plus ou moins rapide) et de leurs sous-produits de dégradation lesquels sont parfois plus toxiques et se dégradent moins vite que le composé initial, comme le cas des métabolites, issus de certains pesticides.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Une importante préoccupation concerne les « effets cocktail » c’est-à-dire les effets cumulatifs et synergiques entre les différentes substances. Les évaluer est une tâche complexe mais les études scientifiques sont claires : bien qu’encore très lacunaires, les connaissances acquises ces dernières années sur les effets combinés des polluants sont telles que nous devons prendre en compte ces effets combinés dans l’évaluation des risques.

Or, les gouvernements ne surveillent et ne réglementent que les niveaux individuels de certains produits chimiques et pour le moment le cadre réglementaire prend peu en considération l’effet cocktail.

Réduire les risques : des objectifs fixés à l’échelle internationale

Trouver des stratégies efficaces et durables d’identification de ces polluants émergents et d’atténuation de leurs effets néfastes est un grand défi pour les gestionnaires des milieux aquatiques, les régulateurs et les chercheurs.

L’Union européenne (UE) est un acteur majeur de la lutte contre la pollution de l’eau à travers la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et la Directive Cadre sur l’Eau. Ces deux directives, qui s’imposent aux États membres, accordent une grande importance à la surveillance et au contrôle des polluants. L’UE est aussi à l’origine de REACH, règlement destiné depuis 2007 à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques en obligeant les industriels qui les produisent à procéder à leur évaluation. Mais évaluer toutes les molécules est un chantier titanesque, les industriels sont parfois réticents et comme le montre le cas du bisphénol A, l’innocuité des produits de substitution n’est pas toujours garantie.

Sur le terrain, pas de solution magique mais des pistes d’action

Pour réduire la présence de ces polluants émergents dans les milieux littoraux, deux types de solutions sont envisageables : la première est de réduire les émissions polluantes. La deuxième solution est d’améliorer le traitement des eaux usées.

Parce que les points d’entrée et de circulation des produits dans l’eau sont multiples, la solution la plus efficace serait de réduire à la source les émissions polluantes. La réglementation au niveau européen et national peut instaurer des normes de fabrication, définir des seuils maximums, voire interdire certains produits.

Mais faute d’alternative, tous ne peuvent pas être interdits. Améliorer la situation des littoraux nécessite alors des efforts importants sur de vastes territoires en amont pour réduire l’usage des produits problématiques : le seul littoral Sud Atlantique est au débouché de 25 départements du bassin Adour Garonne, soit un 1/5e du territoire métropolitain par exemple. Or motiver les acteurs socio-économiques de ces territoires représente une difficulté majeure : il faut les amener à adhérer à des mesures parfois contraignantes et coûteuses dont les bénéfices sont attendus bien loin de chez eux.

Communiquer auprès des usagers

La population détient également une partie de la solution : communiquer sur les nombreuses substances chimiques présentes dans les produits quotidiens permet d’accompagner les changements de pratique des consommateurs et de limiter le rejet de certaines substances. Certains projets de recherche comme Cosmet’eau sur les cosmétiques ou Lumieau-Stra sur les produits ménagers ont notamment évalué l’efficacité des changements de pratiques.

Mais là encore, la diversité des produits concernés complique les choses : si on peut se passer de parfum, changer de marque de produit ménager, l’arrêt d’autres produits est plus difficile. C’est le cas des médicaments qui peuvent, comme à Bordeaux, représenter plus de 90 % des polluants mesurés dans les eaux usées urbaines.

Les efforts peuvent alors porter sur l’amélioration des procédés de traitement des eaux usées, insuffisamment efficaces à l’heure actuelle vis-à-vis de ces molécules.

Enfin, poursuivre les suivis de la qualité des eaux, tant littorales que continentales en amont pour vérifier les résultats de ces efforts est indispensable. Cela suppose de faire évoluer les normes pour intégrer ces polluants émergents dans les mesures de la qualité de l’eau. Le réseau européen NORMAN qui regroupe les laboratoires et centres de recherche sur le sujet, travaille notamment à la hiérarchisation de ces nombreux produits afin de combler les lacunes en matière d’évaluation des risques.

Christine Bouisset, Professeure de géographie, membre du laboratoire TREE – Transitions Energétiques et Environnementales, UMR 6031 CNRS, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) et Mathilde Monperrus, Maître de conférence en chimie environnementale, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)