C’est un mot qui peut provoquer des tensions dans toutes les classes sociales, notamment les classes populaires. Celui d’écologie, qui se retrouve parfois associé à des solutions inaccessibles, à des discours moralisateurs. Pourtant, comme le montrent les résultats d’une recherche-action, menée en Bourgogne-Franche-Comté, auprès de collectifs citoyens avec des personnes en situation de précarité, ces dernières sont tout sauf insensibles aux enjeux environnementaux. Elles sont même pourvoyeuses de solutions.

Alex Roy, ENTPE; Dany Lapostolle, Université de Technologie de Troyes (UTT) et Jérémy Sauvineau, Université Bourgogne Europe

C’est une situation pour le moins paradoxale. Des enquêtes, comme celles de Parlons climat ou de l’Agence de la transition écologique (Ademe), montrent que les préoccupations environnementales restent globalement importantes dans l’ensemble de la population française. Mais, en parallèle de cela, une petite musique monte dans le champ politico-médiatique : celle d’un backlash (ou retour de bâton) écologique. Autrement dit, les commentateurs observeraient une forme de retour en arrière sociétal lié à un rejet des politiques et des discours environnementaux que l’on retrouve sous le vocable de l’« écologie punitive ». Une fois n’est pas coutume, une partie des classes populaires seraient à l’origine de cette opposition, à l’instar du mouvement des gilets jaunes. Ce présupposé n’est pas sans effets sur les politiques environnementales qui font aujourd’hui l’objet d’un détricotage.

Pourtant, si l’on se fie aux travaux de terrain du chercheur en science politique Théodore Tallent, l’opposition populaire demeure relative et, lorsqu’elle est constatée, elle n’est pas un rejet généralisé de l’écologie. Il s’agit plutôt d’une critique de solutions écologiques vues comme coûteuses et d’une critique de la manière dont les politiques environnementales sont menées : perçues comme injustes et imposées d’en haut.

En creux se dessine aussi une quête de reconnaissance d’une écologie ancrée dans les réalités des classes populaires, prenant en considération les contraintes économiques, les inégalités environnementales, et valorisant les pratiques de débrouillardise écologique, l’attachement aux liens sociaux humains et non humains de proximité.

Une étude que nous avons menée entre 2023 et 2025 vient appuyer ce constat. Prefigs (« précarité-écologie-futur-imaginaires-organisations-savoirs ») est un projet de recherche-action participative réalisé en partenariat avec quatre associations de Bourgogne-Franche-Comté qui ont chacune mobilisé un collectif citoyen dans leur territoire respectif : à Belfort (Territoire de Belfort), à Prémery (Nièvre), à Autun et à Tournus (Saône-et-Loire).

Lors de vingt-sept ateliers participatifs et de multiples réunions, l’objectif était de proposer un cadre favorable à un empowerment écologique, c’est-à-dire un pouvoir d’agir collectif, fondé sur l’expérience des personnes en situation de précarité avec une portée transformative. Pour ce faire, nous avons constitué des collectifs d’enquête capables de formuler un problème commun, puis d’esquisser des actions locales susceptibles de s’étendre à plus grande échelle. Ce sont 123 personnes qui se sont impliquées volontairement, pour la plus grande partie bénévolement, au sein de la démarche. Soixante-trois d’entre elles connaissent la précarité économique et sociale ou différentes formes de vulnérabilité, à l’instar du handicap mental (trois personnes concernées).

Une série d’ateliers dits « régionaux » ont, dans un second temps, permis de croiser les expériences locales de ces quatre terrains pour construire un récit commun d’une transition écologique juste et élaborer collectivement des recommandations pour l’action publique. Aux 123 participants et participantes volontaires des premiers ateliers se sont alors ajoutés 115 autres personnes qui se sont joints à des ateliers locaux et régionaux de restitution.

Le backlash écologique citoyen n’existe pas

Pour Alina Zubareva, co-fondatrice de Linka, le « backlash » écologique citoyen n’existe pas en France. Contrairement à ce que prétendent certains responsables politiques et dirigeants, la population française comprend la crise écologique et souhaite agir, voire agit déjà. Et des sondages récents le prouvent. Ce qui offre des opportunités aux organisations pour :

- ☑️ Baisser les coûts du désengagement

- ☑️ Se distinguer en tant qu’employeur

- ☑️ Augmenter leur résilience dans un monde en pleine mutation

- ☑️ Cultiver l’esprit d’innovation

La conscience écologique est un avantage pour rendre nos organisations plus robustes et plus adaptées aux limites physiques de la planète. N’est-ce pas le moment d’en faire son alliée ?

Alina Zubareva, co-fondatrice de Linka

Derrières les critiques de l’écologie, les inégalités sociales

Dans notre enquête réalisée avec ces collectifs citoyens, nous nous sommes confrontés aux critiques de l’écologie. Ce sont elles qui façonnent le présupposé du backlash. Au lieu de les balayer d’un revers de main ou de les contourner en évitant d’employer le terme d’écologie, nous avons, au contraire, voulu ouvrir un espace de dialogue démocratique. Un participant en situation de précarité a ainsi pu rapporter :

« Dans tous les quartiers de France, ce n’est pas ce truc de faire un jardin qui va régler les problèmes sociaux. L’écologie bio on le fout partout. À un moment, faut arrêter ! »

Un autre a, pour sa part, déploré à propos des voitures électriques :

« C’est un truc de riches. La moins chère, c’est combien ? 30 000 euros ? C’est dix fois mon budget quand je vais acheter une voiture, c’est du 2 400 euros ! »

Loin d’être la résultante d’un climato-scepticisme, les critiques exprimées révèlent les contraintes qu’éprouvent les personnes en situation de précarité, mais aussi en situation intermédiaire. Ce sont les difficultés du quotidien sur les manières de se déplacer en milieu rural, de se nourrir convenablement à faible coût ou de maintenir un milieu de vie agréable autour de soi qui se sont exprimées. Mais c’est aussi une anxiété qui a été partagée liée à la crise écologique venant assombrir les perspectives pour l’avenir, tout en ayant des impacts concrets dans le présent. « Peut-être que l’humain va disparaitre », « On est dans le mur, le mal est fait » font ainsi partie des inquiétudes qui ont été verbalisées lors des ateliers.

Les collectifs de Prefigs ont alors exposé leurs préoccupations environnementales, des valeurs d’antigaspillage, leurs savoirs de la débrouillardise populaire écologique ainsi que quelques pratiques qualifiées volontiers d’écogestes. Ce dernier point est intéressant, car il est vrai que les écogestes ont également fait l’objet de critiques, parfois virulentes. Ainsi, dans le quartier populaire du Mont, à Belfort, les « petits gestes pour la planète » ont été décriés par certains (« Ce n’est pas ça qui va sauver le monde », a pu assurer un participant), mais aussi largement valorisés par d’autres :

« Moi j’y crois, j’essaie de polluer le moins possible, trier mes déchets, moins rouler, pas prendre l’avion »,

a-t-on pu entendre, ou encore :

« On fait à notre échelle, du tri […]. Le jardin, c’est petit, il y a peu de monde et on ne nourrira pas le quartier. Mais c’est une petite piste d’avancée. »

Encore une fois, ce qui se cache bien souvent derrière la critique des écogestes, c’est davantage le rejet d’une moralisation venant d’en haut, que les pratiques en elles-mêmes. Alors oui, quelques solutions écologiques ont été décriées à l’instar de la voiture électrique et de l’alimentation bio. Mais la principale raison avancée, c’est l’inaccessibilité économique de ces biens. Car les participants et participantes à Prefigs, en situation de précarité ou non, n’ont pas remis en question l’intérêt d’une alimentation saine et durable ou d’un mode de transport moins carboné.

« Ce qu’il nous faut, c’est un truc simple, a résumé un participant ayant l’expérience de la précarité. On a juste besoin d’un petit coin pour se reposer, qui ne prend pas trop d’énergie, qui ne dépense pas beaucoup dans l’écologie. Ça, c’est l’idéal. Un toit, un coin où se reposer, mais minimaliste, pas besoin de plus. Tu vois que, pendant la vie, on n’a pas besoin de plus pour être heureux. »

L’enquête Prefigs met finalement en évidence une « écologie en tension » : tour à tour rejetée, lorsqu’elle est perçue comme une injonction moralisatrice ou élitiste, et vécue comme une évidence, lorsqu’elle se fond dans les pratiques ordinaires (cuisine, jardinage, récupération, covoiturage). Celles-ci, bien que modestes, produisent des affects positifs et participent d’une responsabilisation située, ouvrant des pistes pour penser une écologie ancrée dans les réalités sociales.

La transition écologique juste au concret

Alors que les enjeux de préservation sont souvent vus comme un supplément d’âme des populations aisées, les personnes en situation de précarité qui ont participé à Prefigs se sont engagées avec d’autres dans des actions concrètes dénonçant le manque de considération à la fois environnementale et sociale.

Pendant les deux années d’enquête les collectifs citoyens ont, d’abord, identifié une situation jugée problématique, générée par la précarité, par les inégalités environnementales, par le changement climatique, par la raréfaction des ressources, de la biodiversité et des liens sociaux. Les difficultés du quotidien ont ainsi rejoint les enjeux globaux pour étudier les conditions d’une mobilité moins carbonée en milieu rural (à Prémery), d’une alimentation saine et durable pour tous (à Tournus), d’une habitabilité des milieux de vie en quartiers populaires attentive aux humains comme aux non-humains (à Autun et à Belfort).

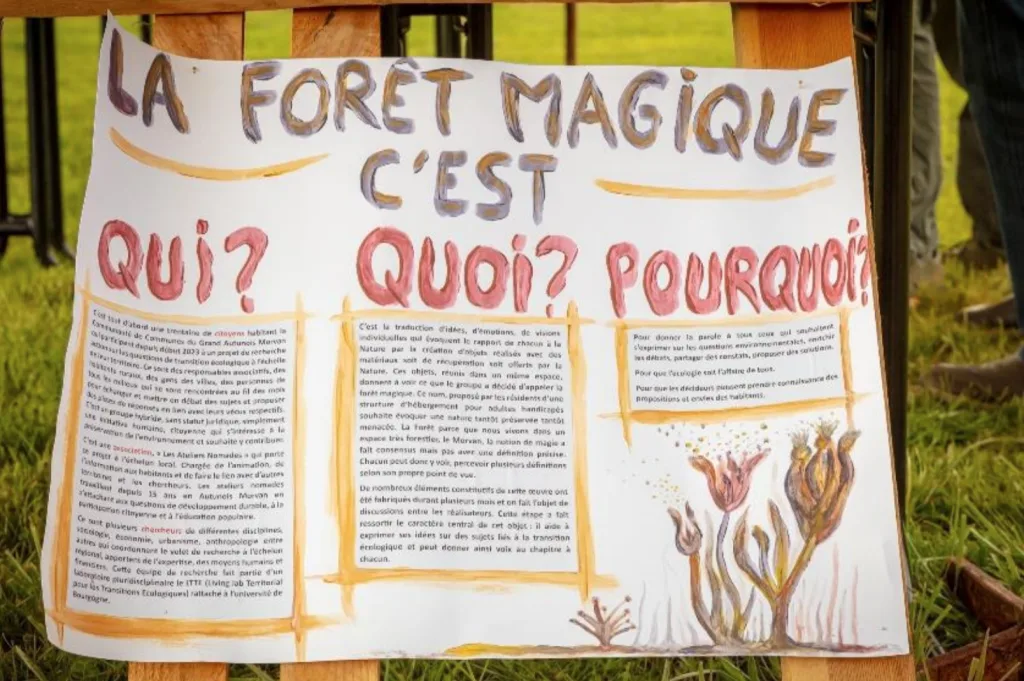

Puis les collectifs se sont engagés dans l’élaboration de solutions locales de transition écologique juste, en organisant un système de covoiturage, une caisse locale alimentaire, des jardins partagés, des animations participatives, et en créant une œuvre collective, intitulée la Forêt magique.

Cette dernière est un bon exemple pour illustrer le processus de mobilisation écologique en milieux populaires. Dans l’Autunois, les débats autour des déchets ont été au cœur des échanges, révélant une double lecture : certaines personnes attribuent la saleté du quartier à la responsabilité individuelle des habitants et habitantes, d’autres pointent les insuffisances des services publics, notamment dans la collecte et le tri. Ce questionnement a permis la construction progressive d’une responsabilité collective envers leur cadre de vie.

Ce processus a trouvé une expression concrète à travers la création d’un objet transitoire, la Forêt magique, une maquette réalisée à partir de matériaux de récupération et donnant à voir les différentes représentations de ces concepteurs sur la biodiversité. L’objet est transitoire, car il a servi ensuite de support pour élargir le débat de la « relation à la nature », au-delà du groupe initial, pour toucher un public diversifié (enfants, élus et élues du territoire, associations, grand public) dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de communes.

À l’instar du groupe autunois, des agencements partenariaux avec les institutions locales ont permis la montée en échelle territoriale et sociale de ces initiatives en élargissant le cercle des personnes impliquées. Ainsi, à Belfort, les habitants et habitantes d’un quartier populaire se sont organisés en « amicale des voisins » et ont établi des relations avec le bailleur social et la commune pour déployer leurs projets autour de l’amélioration du cadre de vie (jardin collectif, compostage, mobilier urbain, plantation d’arbres fruitiers, etc.). La communauté de communes des Bertranges a pris en charge la réalisation d’une étude de faisabilité économique pour développer le système de covoiturage imaginé par le collectif de Prémery. Le groupe tournugeois, initialement constitué des membres d’une épicerie sociale, s’est élargi à d’autres partenaires pour monter un comité local visant la préfiguration d’une sécurité sociale alimentaire.

Ces initiatives locales façonnent « par le bas » ce que le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) appelle une « transition écologique juste ». Ce terme désigne une transformation radicale et démocratique visant la soutenabilité écologique, l’émancipation et la satisfaction digne des besoins de tous et toutes. Inspirée de la justice environnementale nord-américaine, la transition écologique juste repose sur quatre piliers :

- réduire les inégalités (justice distributive),

- garantir la participation (justice procédurale),

- reconnaître les différences culturelles et sociales,

- et renforcer le pouvoir d’agir.

Vers de nouveaux récits porteurs d’action collective

Les résultats du projet Prefigs démontrent ainsi que les barrières à l’engagement collectif des personnes en situation de précarité (sentiment d’impuissance, désaffiliation, injonctions institutionnelles, fatigue, perte de dignité, résignation) ne sont pas une fatalité. La sensibilité environnementale n’est pas l’apanage d’une classe sociale, d’autant moins lorsqu’elle est fondée sur la prise en compte des inégalités sociales et des contraintes économiques.

Tout l’enjeu est donc de rendre visible cette écologie qui s’élabore par le bas, dans des initiatives citoyennes et associatives, accompagnée parfois par les pouvoirs publics. Ce sont de nouveaux récits à construire. Et ils se construisent déjà, qu’ils prennent le nom de « transition écologique juste », de « social-écologie » ou encore d’« écologie populaire ». Ces récits ont une vocation existentielle. C’est un espace d’activités socioécologiques qui cherche la reconnaissance de son existence en vue d’une pérennisation dans un contexte de précarisation budgétaire forte du milieu associatif.

Mais ces récits ont aussi une vocation transformative : des collectifs citoyens et associatifs interpellent les pouvoirs publics dans leur responsabilité à intégrer ce référentiel socioécologique pour son rôle de planification écologique à toutes les échelles.

Selon les participants et participantes à notre journée de restitution finale de Prefigs, la planification d’une transition écologique juste passe par la formation de la fonction publique et des élus ou élues à ces enjeux, par le soutien des expérimentations locales sans chercher à les contrôler, par le décloisonnement des silos de secteurs d’action publique, par la création d’espaces de délibération démocratique inclusifs, par des dispositifs de compensation économique des mesures écologiques, par la démocratisation des savoirs scientifiques disponibles et par des aménagements facilitant le changement de pratiques prenant en compte les contraintes des habitants et des habitantes.

Alex Roy, Chercheur associé en sociologie urbaine, ENTPE; Dany Lapostolle, Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Technologie de Troyes (UTT) et Jérémy Sauvineau, Docteur en anthropologie, Université Bourgogne Europe

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

A lire aussi :

Société & Environnement :

Quelles sont les principales préoccupations des Français ?

Quelles motivations les incitent à passer à l’action ?

Quelle est leur relation aux enjeux environnementaux ?

54 % des Français se déclarent très sensibles aux enjeux environnementaux. Sur une échelle de 1 à 7, ils choisissent les notes maximales 6 ou 7 signifiant un degré de sensibilité important aux problèmes liés à l’environnement. Seuls 2 % des enquêtés donnent une note comprise entre 1 et 3.

👉🏼 Lire l’article complet “Opinions des Français sur l’environnement en 2024”

Qu’est-ce qui les motive à agir ?

Leur première motivation reste de « laisser un environnement de qualité aux générations futures » (34 %). La protection de la santé arrive juste après (29 %), suivie de la préservation de la nature et des espèces (21 %).

👉🏼 Lire l’article complet : Pratiques environnementales des Français en 2024 : agir à l’échelle individuelle