Près de 96% de l’eau douce de la planète se trouve dans les aquifères souterrains, dont une grande majorité est transfrontalière. Alors qu’un projet de Convention sur les aquifères transfrontaliers est présenté le 27 octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UNESCO publie la première carte mondiale de ces aquifères partagés.

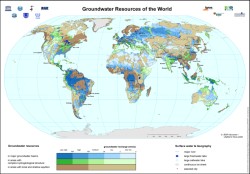

– Télécharger la carte mondiale des réserves d’eau souterraines au format .pdf Malgré l’importance stratégique de ces bassins, il n’existait jusqu’ici aucun inventaire mondial. Le Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, qui participe depuis 2000 à la mise en place d’une base de données sur les eaux souterraines, présente aujourd’hui une carte détaillée –disponible en ligne- de ces aquifères transfrontaliers, c’est-à-dire partagés par au moins deux pays. Cette carte, qui indique leur localisation, renseigne aussi sur leur qualité et leur taux de recharge. A ce jour, on en recense 273 dans le monde, dont 68 sur le continent américain, 38 en Afrique, 65 en Europe orientale, 90 en Europe occidentale et 12 en Asie.

Les aquifères, qui représentent un volume 100 fois supérieur à l’eau douce de surface, assurent déjà une bonne part de nos besoins. L’augmentation de la demande en eau s’est traduite depuis la deuxième moitié du XXème siècle par un recours croissant à ces bassins souterrains. A l’échelle mondiale, cette ressource est utilisée à 65% pour l’irrigation, 25% pour l’alimentation en eau potable et 10% pour l’industrie.

Ils constituent plus de 70% de l’eau utilisée dans l’Union européenne et sont souvent une des seules, voire l’unique, source d’approvisionnement dans les régions arides ou semi-arides (100% en Arabie saoudite ou à Malte, 95% en Tunisie, 75% au Maroc). Dans de nombreux pays, les systèmes d’irrigation reposent très largement sur les nappes souterraines (90% dans la Jamahiriya arabe libyenne, 89% en Inde, 84% en Afrique du Sud, 80% en Espagne).

Si les systèmes aquifères existent sur tous les continents, tous ne sont pas renouvelables. Ainsi ceux de l’Afrique du Nord et de la péninsule arabique, qui se sont constitués il y a de plus de 10 000 ans alors que le climat était plus humide, ne sont pas rechargés. Même lorsqu’ils sont renouvelables, c’est-à-dire alimentés régulièrement par les précipitations, les aquifères sont dans certaines régions menacés par la surexploitation ou la pollution. Dans les petites îles et les zones côtières de la Méditerranée, les populations exploitent souvent l’eau souterraine à un rythme supérieur à sa capacité de renouvellement.

En Afrique en revanche, les aquifères, qui sont parmi les plus grands au monde, restent largement sous-exploités. Ils constituent donc un potentiel considérable, à condition que soit adoptée une gestion durable de ces ressources. Or, comme ils s’étendent généralement sur plusieurs Etats, leur exploitation suppose des mécanismes de gestion concertée pour éviter par exemple que les nappes ne soient polluées ou ne fassent l’objet d’une exploitation trop intensive par l’un des pays riverains.

Depuis quelques années, de tels mécanismes commencent à voir le jour. Ainsi le Tchad, l’Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne et le Soudan ont mis en place dans les années 1990 une autorité conjointe pour gérer de manière concertée le système aquifère nubien. Dans le cadre d’un projet sur l’aquifère Iullemeden, le Niger, le Nigéria et le Mali ont approuvé le principe d’un mécanisme consultatif pour administrer le système aquifère. Mais bien souvent, de tels dispositifs n’existent pas.

Le projet de Convention sur les aquifères transfrontaliers, préparé par la Commission du droit international des Nations Unies avec le concours d’experts du Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, a donc pour vocation de combler un vide juridique. Présenté le 27 octobre pendant l’Assemblée générale des Nations Unies, le texte prévoit notamment d’inciter les Etats partageant des aquifères à ne pas causer de dommage aux bassins existants, à coopérer ou encore à prévenir et contrôler la pollution des nappes souterraines.

Le Programme de cartographie et d’évaluations hydrogéologiques mondial (WHYMAP) a été lancé par l’UNESCO en 1999[[Avec le concours de la Commission de la carte géologique du monde (CCGM), l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Institut fédéral allemand de géosciences et de ressources naturelles (BGR).]] afin d’améliorer la connaissance et la gestion des ressources de la Terre, notamment des eaux souterraines. En 2000, le PHI a lancé le projet de Gestion des Ressources aquifères partagées (ISARM) afin de dresser l’inventaire et d’évaluer les systèmes aquifères transfrontaliers dans le monde (localisation, estimation du volume, taux de recharge…). Une évaluation région par région a été lancée. Dans une première phase, il s’agit de dresser un état des lieux géographique puis, dans une deuxième phase, de répertorier les systèmes légaux de chaque pays relatifs à la gestion des aquifères.

Malgré l’importance stratégique de ces bassins, il n’existait jusqu’ici aucun inventaire mondial. Le Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, qui participe depuis 2000 à la mise en place d’une base de données sur les eaux souterraines, présente aujourd’hui une carte détaillée –disponible en ligne- de ces aquifères transfrontaliers, c’est-à-dire partagés par au moins deux pays. Cette carte, qui indique leur localisation, renseigne aussi sur leur qualité et leur taux de recharge. A ce jour, on en recense 273 dans le monde, dont 68 sur le continent américain, 38 en Afrique, 65 en Europe orientale, 90 en Europe occidentale et 12 en Asie.

Les aquifères, qui représentent un volume 100 fois supérieur à l’eau douce de surface, assurent déjà une bonne part de nos besoins. L’augmentation de la demande en eau s’est traduite depuis la deuxième moitié du XXème siècle par un recours croissant à ces bassins souterrains. A l’échelle mondiale, cette ressource est utilisée à 65% pour l’irrigation, 25% pour l’alimentation en eau potable et 10% pour l’industrie.

Ils constituent plus de 70% de l’eau utilisée dans l’Union européenne et sont souvent une des seules, voire l’unique, source d’approvisionnement dans les régions arides ou semi-arides (100% en Arabie saoudite ou à Malte, 95% en Tunisie, 75% au Maroc). Dans de nombreux pays, les systèmes d’irrigation reposent très largement sur les nappes souterraines (90% dans la Jamahiriya arabe libyenne, 89% en Inde, 84% en Afrique du Sud, 80% en Espagne).

Si les systèmes aquifères existent sur tous les continents, tous ne sont pas renouvelables. Ainsi ceux de l’Afrique du Nord et de la péninsule arabique, qui se sont constitués il y a de plus de 10 000 ans alors que le climat était plus humide, ne sont pas rechargés. Même lorsqu’ils sont renouvelables, c’est-à-dire alimentés régulièrement par les précipitations, les aquifères sont dans certaines régions menacés par la surexploitation ou la pollution. Dans les petites îles et les zones côtières de la Méditerranée, les populations exploitent souvent l’eau souterraine à un rythme supérieur à sa capacité de renouvellement.

En Afrique en revanche, les aquifères, qui sont parmi les plus grands au monde, restent largement sous-exploités. Ils constituent donc un potentiel considérable, à condition que soit adoptée une gestion durable de ces ressources. Or, comme ils s’étendent généralement sur plusieurs Etats, leur exploitation suppose des mécanismes de gestion concertée pour éviter par exemple que les nappes ne soient polluées ou ne fassent l’objet d’une exploitation trop intensive par l’un des pays riverains.

Depuis quelques années, de tels mécanismes commencent à voir le jour. Ainsi le Tchad, l’Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne et le Soudan ont mis en place dans les années 1990 une autorité conjointe pour gérer de manière concertée le système aquifère nubien. Dans le cadre d’un projet sur l’aquifère Iullemeden, le Niger, le Nigéria et le Mali ont approuvé le principe d’un mécanisme consultatif pour administrer le système aquifère. Mais bien souvent, de tels dispositifs n’existent pas.

Le projet de Convention sur les aquifères transfrontaliers, préparé par la Commission du droit international des Nations Unies avec le concours d’experts du Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, a donc pour vocation de combler un vide juridique. Présenté le 27 octobre pendant l’Assemblée générale des Nations Unies, le texte prévoit notamment d’inciter les Etats partageant des aquifères à ne pas causer de dommage aux bassins existants, à coopérer ou encore à prévenir et contrôler la pollution des nappes souterraines.

Le Programme de cartographie et d’évaluations hydrogéologiques mondial (WHYMAP) a été lancé par l’UNESCO en 1999[[Avec le concours de la Commission de la carte géologique du monde (CCGM), l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Institut fédéral allemand de géosciences et de ressources naturelles (BGR).]] afin d’améliorer la connaissance et la gestion des ressources de la Terre, notamment des eaux souterraines. En 2000, le PHI a lancé le projet de Gestion des Ressources aquifères partagées (ISARM) afin de dresser l’inventaire et d’évaluer les systèmes aquifères transfrontaliers dans le monde (localisation, estimation du volume, taux de recharge…). Une évaluation région par région a été lancée. Dans une première phase, il s’agit de dresser un état des lieux géographique puis, dans une deuxième phase, de répertorier les systèmes légaux de chaque pays relatifs à la gestion des aquifères.