Ce guide, élaboré avec le soutien de l’UNESCO à travers son Fonds mondial pour la défense des médias, a vu le jour grâce à l’implication précieuse du Syndicat national des journalistes (SNJ), du SNJ-CGT, de la CFDT-Journalistes et de Sherpa, toutes des organisations membres de la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA). Destiné aux journalistes et professionnel·les de l’information, il vise à faciliter leur collaboration avec les lanceur·ses d’alerte. Ce guide se veut un outil pratique pour toutes celles et ceux qui participent à la révélation d’informations d’intérêt général.

Apports du guide pratique pour la médiatisation des alertes

- un décryptage accessible du cadre juridique (loi Sapin II, loi Waserman, droit des sources) ;

- une présentation des protections existantes, ainsi que de leurs limites ;

- des conseils concrets pour évaluer et gérer les risques liés à la médiatisation d’alertes.

Journalistes et lanceur·ses d’alerte, acteurs·trices essentiels pour la démocratie et les libertés.

- Scandale du Mediator : ce médicament du laboratoire Servier, responsable de la mort de 1 500 à 2 100 personnes en France, sans compter celles qui souffrent des conséquences des effets secondaires.

- Scandale des manœuvres frauduleuses de la banque suisse UBS : cette révélation a permis au fisc français de récupérer 1,8 milliard d’euros.

- Scandale des essais nucléaires : « L’héritage de la bombe » et « Les irradiés de la République » décrivent les conséquences des essais nucléaires au Sahara algérien et en Polynésie française sur les populations et les servants de ces essais.

Sans Irène Frachon, Stéphanie Gibaud ou Bruno Barrillot, lanceuses et lanceurs d’alerte, personne n’aurait eu connaissance de ces informations d’intérêt général.

Dominique Pradalié,

Journaliste et Présidente de la Fédération internationale des journalistes

Quant à Antoine Deltour et Raphaël Halet, auditeur et assistant de direction chez PricewaterhouseCoopers, d’un côté, Edouard Perrin, reporter de Cash Investigation, de l’autre, ils sont la démonstration que la coopération entre lanceurs d’alertes et journalistes peut être fructueuse. Diffusée en mai 2012 sur France 2, l’émission a dénoncé l’affaire « Luxembourg Leaks », communément appelée Luxleaks. Ce scandale a permis une vraie prise de conscience de certaines techniques d’évasion fiscale des entreprises. Il illustre également parfaitement les risques pris par les lanceurs d’alerte et, dans une moindre mesure, par le journaliste.

Mise en examen, condamnation, puis relaxe : les trois hommes ont subi les rétorsions inhérentes aux révélations d’une telle ampleur. Bien trop souvent, le prix à payer pour les lanceurs et lanceuses d’alerte est exorbitant : licenciement, carrière ruinée, mise au banc professionnelle, poursuites judiciaires, dommages sur la vie personnelle et familiale…

Pourtant, les exemples ne manquent pas du courage de ces lanceurs et lanceuses d’alerte dont les témoignages, les informations et les documents publiés par la presse font avancer le débat public, débouchent sur des instructions, des procès voire des condamnations, des enquêtes parlementaires, des lois…

Depuis une quinzaine d’années, ils et elles se sont levé•es en nombre croissant, mettant en cause les pratiques d’entreprises françaises ou étrangères, telle Sophie Rollet, veuve d’un routier tué dans un accident de la route à cause de l’éclatement d’un pneu, qui affronte la multinationale Goodyear, en passant par Karim Ben Ali, le chauffeur qui s’est filmé en train de déverser dans la nature de l’acide sur les ordres du géant mondial de la sidérurgie ArcelorMittal ; ce sont des vies bouleversées, voire détruites. Ils et elles figurent parmi les héros et héroïnes de ce XXIe siècle.

Ce guide est le fruit d’un partenariat entre la Maison des Lanceurs d’Alerte et l’UNESCO, via un financement du « Fonds mondial pour la défense des médias » de cette agence de l’ONU. Il a pour

principal objectif d’informer les journalistes français, belges et suisses sur la définition juridique des lanceur·ses d’alerte, sur les lois qui régissent leur activité, sur leur fonctionnement, leurs contraintes…

Son rôle est également de les sensibiliser aux techniques à utiliser et aux précautions à prendre

lorsqu’ils collaborent avec des lanceur·ses d’alerte ou, plus simplement, lorsqu’ils et elles utilisent des informations, données ou documents révélés par ces dernier·es.

Enfin, il identifie les autorités utiles dans le lancement d’alerte, les dangers que repré-

sentent les procédures-bâillons et les protections dont peuvent bénéficier journalistes et lanceur·ses d’alerte… mais aussi leurs limites.

La modeste ambition de ce document est de contribuer au succès du travail en bonne intelligence entre lanceur·ses d’alerte et journalistes.

Il s’agit d’un enjeu fondamental : favoriser la révélation d’informations d’intérêt général, aux conséquences potentielles considérables. Des informations qui, sans cette coopération, resteraient cachées des yeux du public, voire de la justice ou du pouvoir politique. C’est un enjeu de démocratie et de liberté.

Dominique Pradalié,

Journaliste et Présidente de la Fédération internationale des journalistes

Les 10 règles d’Or pour collaborer avec un-e lanceur-se d’alerte

- 1- Connaître les lois qui encadrent les statuts de lanceur·ses d’alerte et ses spécificités pour la France, la Belgique ou la Suisse.

- 2- Comprendre et évaluer les risques auxquels s’exposent les lanceur·ses d’alerte en acceptant de partager leur histoire.

- 3- Adopter une communication sécurisée dès la prise de contact.

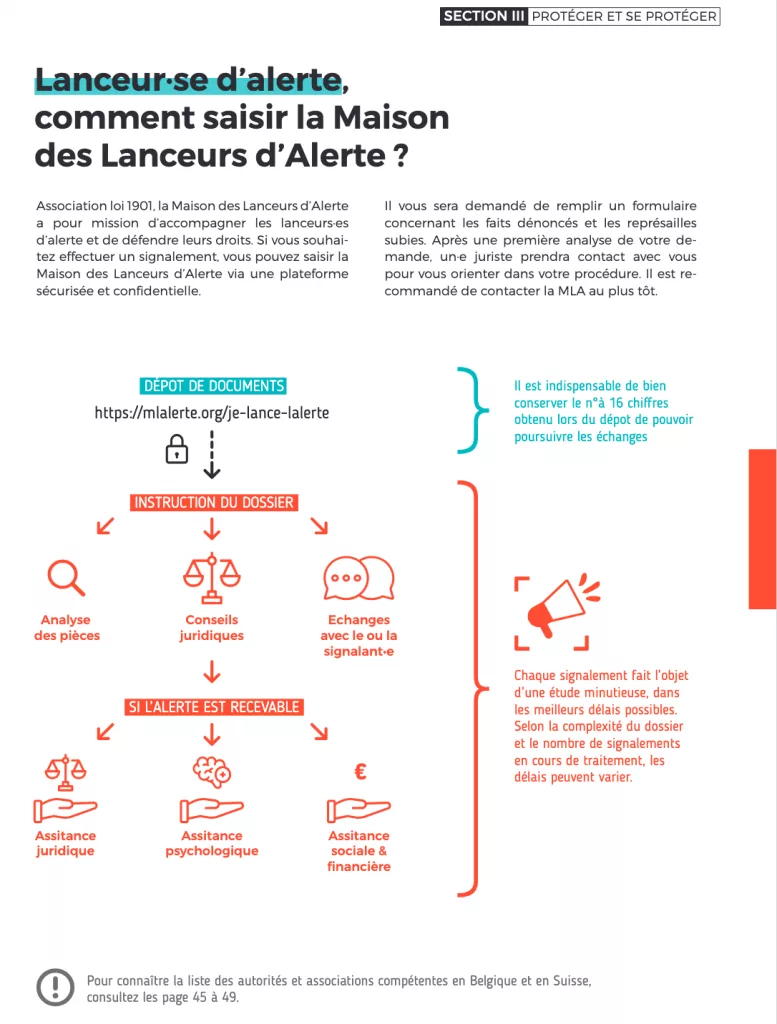

- 4- Rediriger le ou la lanceur·se d’alerte vers les autorités ou associations compétentes (et notamment, la Maison des Lanceurs d’Alerte pour toute alerte concernant le droit français).

- 5- Respecter les délais de divulgation publique, tels que prévus par la loi Waserman en France (soit 6 mois et une semaine après saisie d’une des autorités compétentes, sans mesures concrètes prises pour remédier à la situation).

- 6- Demander les attentes du ou de la lanceur·se d’alerte, expliciter votre manière de fonctionner et respecter les termes du contrat.

- 7- Préserver l’anonymat à tout prix, si celui-ci est demandé.

- 8- Informer régulièrement le ou la lanceur·se d’alerte des avancées de l’enquête.

- 9- Faire relire l’article ou visionner/écouter le reportage par le ou la lanceur·se d’alerte avant diffusion pour s’assurer jusqu’au dernier moment de son consentement.

- 10- Ne pas négliger l’impact sur la santé mentale du ou de la lanceur·se d’alerte, mais aussi la sienne : consulter un·e spécialiste est souvent un plus.