Pourquoi ne fait-on rien (ou si peu ?) face à l’ampleur des risques environnementaux ? Un ouvrage collectif liste 101 obstacles aux changements nécessaires pour la sauvegarde de notre espèce comme du vivant. Dans cet extrait du Manuel d’un monde en transition(s) (éditions de l’Aube, 2025), la professeure associée en transition écologique et entrepreunariat social Fanny Verrax nous parle du biais cognitif de « statu quo » et appelle à un changement d’échelle comme de référentiel pour le surmonter. De plus le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité ou l’acidification des océans n’ont pas débuté hier et ne s’arrêteront pas demain. Alors pourquoi parler de crise environnementale ou climatique ? La réponse de Nataly Botero, Enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris-Panthéon-Assas pour The Conversation France.

Est-ce vraiment pertinent de parler de « crise climatique » ou de « crise écologique » ?

Nataly Botero, Université Paris-Panthéon-Assas

C’est devenu un lieu commun pour parler de tous les ravages liés à l’environnement, à la biodiversité ou au changement climatique : « crise ». Mais ces cinq lettres passent souvent sous silence le temps long des bouleversements actuels, leurs causes, leurs complexités, et réduisent nos réponses possibles.

Crise économique, sanitaire, migratoire, démographique et désormais écologique : nous vivons dans une société « crisophile ». La « crise » devient un prêt-à-penser et un lieu commun. Cette manière d’envisager les difficultés majeures auxquelles sont confrontées nos sociétés demeurent de fait un parti-pris spécifique, mais aussi peut-être problématique.

De fait, la définition même de la crise renvoie à une période critique mais passagère, avec un début et une fin. Or, les bouleversements écologiques qui prennent place actuellement (dérèglements climatiques, destructions de la biodiversité, pollutions généralisées…) se caractérisent par une temporalité longue. Lire les problèmes écologiques actuels dans les termes de la crise peut ainsi constituer une barrière empêchant de voir, à la fois, leurs causes structurelles et leurs conséquences sur le long terme.

Mais alors, pourquoi parle-t-on sans cesse de crise malgré tout ?

Le succès de cette vision alarmiste de l’écologie semble être corrélé au récit de la résilience qui, en proposant des mécanismes d’adaptation, présente les crises comme dépassables. Faire preuve de résilience permettrait un retour à l’équilibre en conjurant le moment critique.

Retour sur une crise écologique de plus en plus invoquée et simultanément contestée.

Le caractère provisoire des crises

Du point de vue étymologique, parler d’une crise permanente ou chronique constitue un contre-sens. Du latin crisis, ce mot a d’abord été utilisé en médecine pour parler de phénomènes pathologiques qui se manifestent de façon intense durant un court laps de temps.

Il désigne alors une période particulièrement grave constituant un point de bascule : guérison ou décès. Ce moment de cristallisation des enjeux devient un appel urgent à la décision, « crise » et « critique » ayant en commun la racine grecque krinein (résoudre, juger). Dans la mesure où parler de crise implique de faire un choix et/ou un passage à l’action, elle comporte une dimension éminemment pragmatique.

La sociologue Natacha Ordioni explique que ce terme a migré de la médecine vers d’autres domaines au cours du XIXe siècle : la crise permet alors de désigner l’état de dysfonctionnement d’un système, devenu incapable d’assurer ses fonctions.

Ce décloisonnement s’est fait à partir d’usages métaphoriques, la métaphore permettant de se figurer l’inconnu à travers du connu en rapprochant deux domaines d’expérience a priori éloignés. C’est grâce à ce glissement sémantique que divers problèmes de société ont commencé à être interprétés dans les termes de la crise : un krach financier aigu mais passager, une baisse ponctuelle de la natalité, un épisode d’intense conflictualité sociale et politique.

En matière d’écologie, s’il est vrai que l’intensité et la gravité des bouleversements actuels ne fait plus débat, c’est dans leur dimension temporaire ou provisoire que l’usage du terme de « crise » semble ne pas permettre une lecture appropriée des phénomènes, bien qu’il se soit généralisé dans les discours médiatiques.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

Dix années de « crise » dans les médias

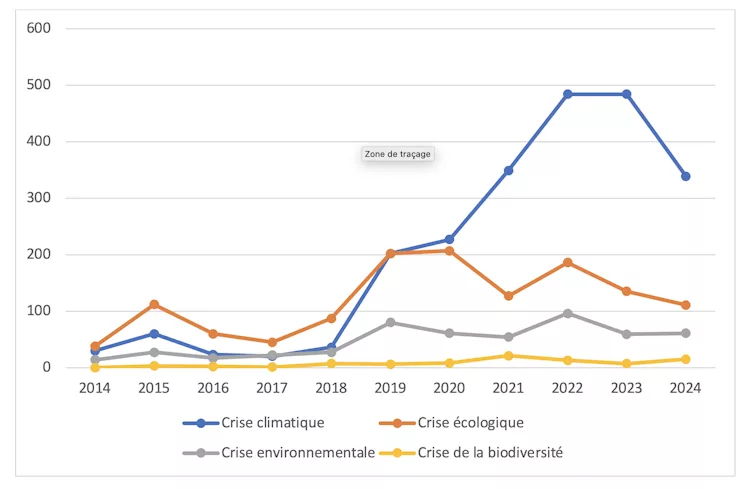

Pour comprendre l’évolution de l’usage de ce mot dans la société, il peut être intéressant de regarder ses occurrences dans la presse écrite depuis une dizaine d’années. C’est à partir de la base des données Europresse, donnant accès à de nombreux médias écrits et en ligne, que nous avons constitué un corpus pour les expressions « crise climatique », « crise écologique », « crise environnementale » et « crise de la biodiversité » à partir des journaux comme le Monde, Libération, le Figaro, la Croix, le Nouvel Obs, le Point, 20 Minutes, Paris Match, Courrier international et l’Humanité.

Remarquons que l’usage privilégié est celui du terme au singulier, ayant pour effet d’oblitérer la pluralité des problèmes qui, bien qu’interconnectés, gardent leurs propres caractéristiques. Cette homogénéisation empêche également de voir les expressions différenciées et localisées des problématiques écologiques. Ainsi amalgamée, la « crise » fait preuve d’une inflation notoire, à partir de 2019-2020 ;

Avant cette date, entre 2014 et 2018, le terme est peu usité et reste stable dans les médias analysés. Alors que « crise climatique » est attestée par une trentaine d’occurrences en 2014, elle grimpe à presque 500 en 2022 et 2023. Ceci ne semble pas pouvoir s’expliquer par la tenue d’évènements annuels donnant lieu à une médiatisation accrue comme les COP. C’est entre 2019 et 2020 que les expressions « crise climatique » et « crise écologique » connaissent une augmentation significative, phénomène qui pourrait trouver ses origines dans une sorte de contamination lexicale due à la crise du Covid-19.

De quelle crise parle-t-on ?

On pourrait voir dans « crise écologique » et « crise environnementale » des équivalents discursifs qui entrent en concurrence, mais force est de constater que la seconde ne rencontre pas le succès de la première : est-elle trop longue et pas assez concise ? Trop lisse et pas assez percutante ? Si tel était le cas, cela pourrait également expliquer le faible usage de « crise de la biodiversité », qui ne recueille que 83 occurrences en dix ans, face à l’expression « effondrement de la biodiversité » (qui la devance largement, avec 303 occurrences).

L’une comme l’autre peuvent être remplacées par « sixième crise d’extinction », mais ce procédé de numérotation pose également problème et biaise la compréhension : il laisse entendre qu’il y a eu plusieurs crises d’extinction en amont et que, en conséquence, nous en sortirons bien indemnes.

Cette croyance est peut-être aussi le symptôme du faible intérêt social, politique et médiatique suscité par la destruction de la biodiversité, également confirmé par les récentes études menées par l’Observatoire des médias sur l’écologie. En analysant des productions audiovisuelles d’information générale, il rappelle que la biodiversité « est en moyenne deux à quatre fois moins abordée que le changement climatique ». Cette attention moindre portée aux enjeux écosystémiques tient aussi peut-être d’une particularité française, comme le postule l’historienne des sciences Valérie Chansigaud dans son ouvrage Les Français et la nature. Pourquoi si peu d’amour ? (2017).

Une crise qui n’interpelle même plus ?

L’usage répété de ces expressions par les médias semble en tout cas produire un paradoxe. D’une part, le terme crise atténue l’importance des destructions de la biodiversité et des chamboulements climatiques contemporains en les présentant comme éphémères, tout en passant sous silence leur vitesse inédite et leur origine anthropique.

D’autre part, le contenu alarmiste du terme cherche à créer une prise de conscience par le choc, comme d’autres expressions à forte charge émotionnelle visant à heurter les esprits (« urgence écologique », « polluants éternels », « catastrophes naturelles »). Mais à force de vouloir choquer et mobiliser par l’émotion, la surenchère discursive risque à la fois d’affaiblir la perception de la gravité des phénomènes et de diminuer la vocation de mise en action des mots.

Le registre alarmiste et anxiogène de la crise peut tantôt déboucher sur une léthargie paralysante, tantôt sur l’urgence d’agir. C’est là qu’intervient le récit de la résilience, compatible avec la vision de la crise comme un événement certes pénible, mais surmontable.

L’illusion de la résilience

Les années 2000 voient émerger le mouvement des villes en transition, initié par l’auteur et enseignant britannique Rob Hopkins. Dans son Manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale (2010), il souligne la nécessité de « nouvelles histoires dépeignant de nouvelles possibilités », ces histoires portant sur l’avènement d’une société postcroissance et postcarbone. Le mouvement de transition propose alors des solutions pour concrétiser ce passage.

La France a été sensible à cette vision nouvelle de l’écologie, avec la promulgation de la loi de « transition énergétique pour la croissance verte » en 2016 et de la loi « Climat et résilience », en 2021. Le ministère chargé des questions environnementales a été également renommé en ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique, dénomination actuellement en vigueur.

La puissance publique s’est progressivement éloignée de l’approche prônée par le développement durable (en vogue dans les années 2000 et 2010) pour se rallier à celle de la transition, dont les maîtres-mots sont « résilience » et « adaptation ».

Cependant, loin de concentrer ses efforts au questionnement ou au renversement des causes à l’origine des crises, la résilience prône l’adaptation à un monde dans lequel les conditions de vie se sont irrémédiablement dégradées. L’avènement des crises et des catastrophes étant présenté comme une fatalité, il s’agit désormais de vivre avec, en se préparant sans cesse au pire.

La résilience agit ainsi comme remède de la crise, en la traitant comme un problème à part entière et non comme le signe de quelque chose d’autre. Ces deux notions semblent ainsi symptomatiques d’une société qui s’est montrée jusque-là incapable d’envisager des processus sur le long terme.

Crise et résilience constituent alors des filtres interprétatifs spécifiques et même des « technologies du consentement », comme l’explique le sociologue Thierry Ribault. Selon lui, s’il n’est pas possible pour tout un chacun d’empêcher la survenue de phénomènes globaux d’une extrême gravité, embrasser le récit de la résilience donne au moins l’impression d’être acteurs de notre propre destinée, de nous « battre » contre un avenir qui ne s’annonce pas très radieux. Les individus comme les États tentent alors de se donner les moyens de s’accommoder aux effets néfastes des crises.

Le caractère alarmiste du mot crise et l’intensité de son usage peuvent alors avoir des effets contre-productifs, en biaisant notre compréhension des enjeux et en affaiblissant notre capacité d’action.

Nataly Botero, Enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Le biais de « statu quo », un obstacle à surmonter pour la survie de notre espèce et du vivant

Fanny Verrax, EM Lyon Business School

Pourquoi ne fait-on rien (ou si peu ?) face à l’ampleur des risques environnementaux ? Cette question vous a sûrement traversé l’esprit. Un ouvrage collectif tâche précisément d’y répondre en listant 101 obstacles aux changements nécessaires pour la sauvegarde de notre espèce comme du vivant.

Ces obstacles peuvent être de nature soit neuropsychologique, soit politique, soit sociologique ou bien liés à la constitution des savoirs. Et pour les surmonter, 101 pistes d’action sont proposées. Dans cet extrait du Manuel d’un monde en transition(s) (éditions de l’Aube, 2025), la professeure associée en transition écologique et entrepreunariat social Fanny Verrax nous parle du biais cognitif de « statu quo » et appelle à un changement d’échelle comme de référentiel pour le surmonter.

Le biais de « statu quo » est un biais cognitif de résistance au changement qui, par principe, nous fait percevoir toute situation nouvelle comme présentant plus de risques que d’avantages. Au-delà de « l’aversion du risque », autre biais bien documenté, le biais de « statu quo » traduit également notre préférence collective pour l’inertie et le maintien des habitudes.

Il est intéressant de constater qu’il existe un domaine dans lequel le biais de « statu quo » se manifeste peu : l’innovation technologique, assimilée à un progrès qu’il ne serait pas nécessaire de questionner. En revanche, bon nombre de propositions innovantes de nature sociale, économique ou politique, nécessaires à la transition écologique, se heurtent à ce fameux biais de « statu quo ».

Dans le domaine de la mobilité, par exemple, privilégier les modes doux, ne plus se déplacer seul en voiture (autosolisme), rouler moins vite, partir moins loin en vacances… tous ces changements essentiels se heurtent à l’illusion de l’impossibilité de faire autrement que ce que nous faisons aujourd’hui, à cette idée que ce serait trop compliqué, trop chronophage, trop liberticide. Bref, que la situation actuelle, même si elle n’est pas idéale, représenterait, dans un certain sens, le meilleur des mondes possibles.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Prenons garde au décalage du point de référence

Que faire face à une inertie de principe ? Tout d’abord, il s’agit de reconsidérer le temps long. En 1800, un individu parcourait en moyenne cinq kilomètres par jour, en une heure environ. Aujourd’hui, nous consacrons toujours une heure quotidienne à nos déplacements, mais nous parcourons en moyenne 50 kilomètres par jour. Pourquoi une telle distance, à cette vitesse, avec ce moyen de transport (la voiture individuelle thermique) serait-elle intrinsèquement meilleure ou plus désirable que toutes les autres façons de se déplacer ?

N’y a-t-il pas une forme d’ethnocentrisme et d’arrogance présentiste à penser que notre façon de vivre serait nécessairement plus désirable ? À moins que ce ne soit la vitesse ou la distance en elles-mêmes qui représentent des valeurs intrinsèques ? Que dire alors d’un monde où l’on parcourait en moyenne 100 ou 200 kilomètres par jour ? Serait-il nécessairement meilleur ?

La conscience du temps long, s’appuyant sur des réalités historiques documentées, et une extrapolation des évolutions possibles, permettrait de considérer nos pratiques contemporaines pour ce qu’elles sont : non pas un idéal, mais une pause arbitraire dans une évolution aux multiples détours.

Cette parade est cependant d’autant plus difficile à effectuer que nous nous heurtons collectivement à un décalage du point de référence, élément essentiel de l’amnésie écologique. Le point de référence renvoie à une situation qui est considérée collectivement comme une norme. Prenons un exemple concret : l’évolution des normales saisonnières de Météo France.

Tous les dix ans, l’institution élabore de nouvelles normes météorologiques, calculées sur une période de référence de trente ans. Pour la période allant de 1960 à 1990, les normales s’établissaient à partir d’une température annuelle moyenne de 11,82 °C. Pour la période allant de 1990 à 2020, la température annuelle moyenne passait à 12,97 °C. Dès lors, cette température constitue la nouvelle normale, le nouveau point de référence.

Le concept de décalage du point de référence a été notamment établi par le biologiste Daniel Pauly pour caractériser l’évolution des écosystèmes marins causée par la surpêche, mais qui peut aujourd’hui s’appliquer à de nombreux domaines : le retrait du trait de côte, l’effondrement de la biodiversité, la déforestation, etc.

En effet, les générations successives transforment le monde et le dégradent, mais la mémoire ou l’expérience de ce qui est perdu est rarement transmise, et la nouvelle situation constitue une nouvelle norme. Ainsi, contre le biais de « statu quo », il faut bien sûr interroger le passé et explorer l’avenir afin de resituer nos pratiques actuelles dans un contexte, mais également documenter le présent, pour que les destructions actuelles ne deviennent pas le nouveau point de référence de la génération suivante.

Fanny Verrax, Associate professor in Ecological Transition and Social Entrepreneurship, EM Lyon Business School

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.