Le changement climatique va bouleverser durablement les littoraux français. Alors que 25% des côtes sont aujourd’hui en érosion, la France fait partie des pays européens les plus vulnérables à la submersion marine. Les conséquences sur les populations, la biodiversité et l’emploi seront à termes très importantes. Le rapport, fondé sur une enquête approfondie dans les régions concernées, comporte d’abord un bilan exhaustif des conséquences du changement climatique sur les littoraux français métropolitains, notamment l’acidification des océans, l’altération des courants marins, les atteintes à la biodiversité et l’élévation du niveau de la mer. Il fait le constat d’une très grande insuffisance des mesures prises jusqu’à présent pour anticiper ces difficultés. 60% seulement des plans de prévention des risques (PPR) prioritaires sont par exemple approuvés; dans ces plans, l’augmentation anticipée du niveau de la mer est minorée par rapport aux données scientifiques. Il analyse enfin les quatre options envisagées pour s’adapter à l’élévation du niveau de la mer, et montre que les modalités de l’indispensable stratégie de relocalisation ne sont toujours pas fixées. Cette publication s’effectue dans le contexte à venir du rapport spécial attendu du GIEC sur les liens entre les changements climatiques, les océans et la cryosphère, qui fournira de nouvelles estimations de l’élévation du niveau de la mer.

SYNTHÈSE

Le changement climatique va affecter les littoraux français métropolitains, en bouleversant certains écosystèmes et en aggravant les risques naturels d’érosion et de submersion. Ce rapport fait le bilan des différentes manifestations du changement climatique sur les littoraux et de la mise en œuvre encore très insatisfaisante des différentes modalités d’adaptation. Il fait d’abord le point sur les modifications des paramètres physico-chimiques de l’environnement littoral liées au changement climatique : augmentation des températures de l’atmosphère et des océans, acidification des océans, désoxygénation ou encore élévation du niveau de la mer. Les résultats sont majoritairement disponibles à l’échelle globale (travaux du GIEC). Des travaux récents ont permis d’obtenir des données au niveau régional, grâce à une dynamique nouvelle de création de groupe régionaux d’experts sur le climat, tel qu’Acclimaterra pour la région Nouvelle-Aquitaine, ou le GREC-Sud pour la région Sud- PACA. La mise en place du Réseau National des Observatoires du Trait de Côte permet de disposer de données localisées sur l’évolution de l’érosion marine. Mais les données au niveau local restent très incomplètes. Le changement climatique va avoir de nombreux impacts sur la biodiversité littorale. La température, l’acidité, le niveau d’oxygène ou encore les courants océaniques forment les conditions de vie des espèces. En modifiant ces paramètres, le changement climatique altère les habitats de ces espèces -entrainant migrations vers des eaux plus froides et désertion des zones dépourvues d’oxygène- et modifie la phénologie des espèces (période de reproduction, taux de fécondité, durée de vie, etc.). Cette biodiversité littorale est particulièrement vulnérable, parce qu’elle est déjà soumise à de nombreuses pressions anthropiques (pollutions marines et terrestres qui se retrouvent transportées par les fleuves jusqu’à la mer, surpêche et surexploitation des ressources, etc.). Les risques d’érosion et de submersion sont déjà très forts en France métropolitaine : 25% des côtes sont aujourd’hui en érosion, tandis que la submersion marine menace 1.4 million de résidents. Le changement climatique, et principalement l’élévation du niveau de la mer, va venir amplifier ces deux phénomènes. A l’échelle européenne et à l’horizon 2050, ce sont 55 000 personnes qui pourraient être, chaque année, concernées par les submersions marines, contre 10 000 aujourd’hui. La France fait partie des pays européens les plus vulnérables à la submersion marine, avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces risques littoraux menacent des vies humaines, des bâtiments, des activités professionnelles, mais aussi des infrastructures de transport, des réseaux (eau, électricité, etc.), des équipements publics (écoles, hôpitaux, etc.) et des espaces naturels. Plusieurs pistes d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer peuvent être suivies en fonction des réalités locales. Les ouvrages de protection (digues, épis, brise-lame, etc.) peuvent être déployés ou confortés. Dans le cas de la submersion et lorsque les enjeux menacés sont importants, ils sont une solution incontournable. En revanche, pour les cas d’érosion, il existe aujourd’hui un consensus chez les scientifiques et de nombreux acteurs de terrain sur le fait que les ouvrages de protection peuvent éventuellement être envisagés comme une solution à court-terme mais qu’à moyen terme, ils ne constituent pas une solution pérenne, notamment parce qu’ils modifient le fonctionnement des cellules hydrosédimentaires et amplifient l’érosion des côtes voisines. Dans ce domaine, les règles de gouvernance ont été clarifiées mais de nombreux problèmes subsistent. La tempête Xynthia a mis en évidence le manque de gestion et de gouvernance des ouvrages de protection existant. Depuis, la loi MAPTAM a clarifié ces règles de gouvernance : les intercommunalités sont dorénavant responsables de la gestion et de l’entretien des ouvrages de protection, à travers la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection des inondations). Mais de nombreux acteurs de terrain rencontrés font état de leur scepticisme quant à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence, les intercommunalités ne disposant pas de moyens techniques et financiers suffisant. Certains acteurs considèrent cependant le transfert de la compétence GEMAPI comme une opportunité pour les élus locaux de se saisir des enjeux de protection contre les inondations, et éventuellement de se tourner vers des solutions plus pérennes et moins couteuses. Les solutions fondées sur la nature et la renaturation répondent à ces deux critères de durabilité et de faible coût. Outre un coût de mise en œuvre relativement faible par rapport aux ouvrages de protection, elles s’accompagnent de nombreux bénéfices, tels que le redéploiement de la biodiversité locale, un renouveau paysager et de nouvelles perspectives d’écotourisme. Cependant, les élus et les habitants ne connaissent pas ou ne perçoivent pas toujours suffisamment leur intérêt. Certaines expérimentations sont en cours de réalisation, afin de mettre en évidence la fiabilité de ces mesures et leurs nombreux avantages. Une troisième option consiste à réduire les enjeux exposés, en particulier en maitrisant l’urbanisation des zones vulnérables notamment par des Plans de Prévention des Risques (PPR) suffisamment rigoureux. Mais le bilan est plutôt mitigé. Plus de 7 ans après les circulaires renforçant cette politique, seulement 60% des territoires désignés comme prioritaires à la suite de Xynthia sont dotés d’un PPR (alors que la durée réglementaire d’élaboration est de trois ans), sans compter les autres territoires non considérés comme prioritaires par ces circulaires mais qui sont pourtant concernés par un ou plusieurs risques littoraux. Peu de gens semblent en outre se saisir de la réduction de la vulnérabilité des biens existants, ni les habitants concernés, ni les collectivités, ni les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, notaires, etc.) qui ont pourtant un rôle à jouer dans le partage de l’information autour de la vulnérabilité des biens immobiliers. Enfin, une dernière façon de limiter le risque est la relocalisation des activités et des biens, considérée par l’Etat comme une option pertinente depuis 2012 et l’élaboration de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. La première étape de mise en œuvre a été l’expérimentation autour de territoires volontaires. Ces expérimentations ont mis en évidence de nombreux freins techniques, juridiques, économiques ou financiers à la relocalisation des territoires. Aujourd’hui, les modalités possibles d’une politique de relocalisation ne sont toujours pas fixées. Plusieurs propositions de loi ont tenté d’instaurer de nouveaux outils, mais elles n’ont jamais été jusqu’au bout du processus législatif. De nombreux chercheurs s’y sont intéressés, notamment sous l’angle de la justice environnementale et de l’équité. Aujourd’hui, les acteurs de terrain sont en attente d’une politique claire sur la relocalisation, sur les moyens dédiés à cette relocalisation, sur les sources de financement et sur les modalités de mise en œuvre.Table des matières

Introduction 1. Le littoral français soumis à des changements majeurs du fait du dérèglement climatique – 1.1 Une modification des paramètres physico-chimiques terrestres et marins – 1.2 De fortes atteintes à la biodiversité et aux services écosystémiques – 1.3 Des risques de submersion et d’érosion aggravés par l’élévation du niveau de la mer – 1.4 Un coût social et économique potentiellement important 2. Les différents scenarios pour s’adapter à l’élévation du niveau de la mer – 2.1. Les ouvrages de protection : des incertitudes de gouvernance et de financement – 2.2 Des moyens souples destinés à maintenir le trait de côte ou à accompagner son recul- 2.2.2 Les atouts du laisser-faire et de la renaturation

- 2.2.3 Les coûts élevés des rechargements de plage et autres techniques artificielles de lutte contre l’érosion – 2.3 La minimisation de la vulnérabilité des territoires, un objectif nécessairement prioritaire de la réglementation de l’urbanisation

- 2.3 .1 La réglementation de l’urbanisme portée par l’Etat : les PPRN

- 2.3.2 La réglementation de l’urbanisme portée par les communes – 2.4 La relocalisation des activités et des biens ou la recomposition spatiale comme solution politique et sociale

Introduction

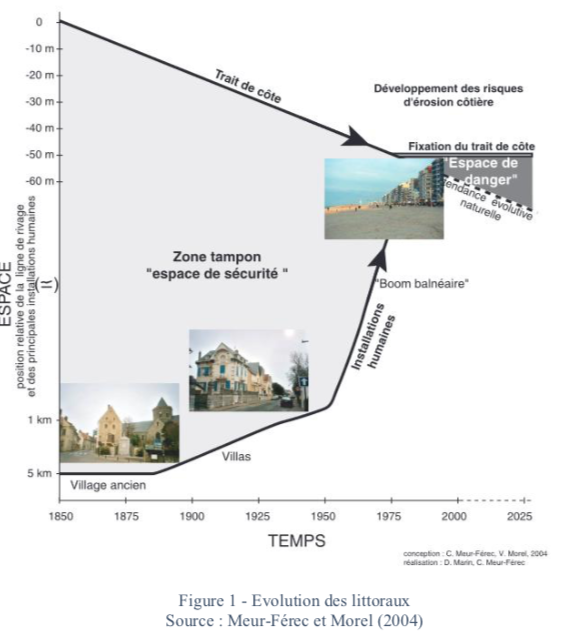

Dans le monde, 40% de la population vit à moins de 60 km des côtes, et cette proportion est amenée à augmenter au cours des prochaines décennies. En France métropolitaine[[L’étude se limite aux littoraux de la France métropolitaine et n’intègre pas ceux des Outre-mer.]] s’observent des caractéristiques et des évolutions similaires. La densité de population sur le littoral est 2.4 fois plus élevée que la moyenne nationale (285 hab/km2 contre 116 hab/km2), l’artificialisation des terres et la densité de construction de logements respectivement 2.6 et 2.7 fois plus importante et le nombre de lits touristiques 163 fois plus élevé (CGDD, 2017). Ces tendances s’observent à la fois pour les communes urbaines et les communes rurales situées sur le littoral. La construction de logements en commune rurale littorale est 3.5 fois plus importante que pour l’ensemble des communes rurales métropolitaines. Les pôles urbains[[Le CGDD (2017) définit un pôle urbain comme une « unité urbaine offrant au moins 1500 emplois ».]] sont trois fois plus nombreux sur le littoral que sur le reste du territoire (CGDD, 2017). Les scénarios pour 2040 prévoient une augmentation de la population littorale de 4.5 millions d’habitants, ce qui correspond à une hausse de 19% entre 2007 et 2040 (MEDDE, 2014). Les départements littoraux accueilleront alors 40% de la population (CEPRI, 2016). La méthodologie de l’étudeCe rapport repose à la fois sur une revue de littérature pluridisciplinaire (sciences de l’environnement, économie, sociologie, géographie, etc.) et sur de multiples visites et entretiens avec des acteurs de terrain (services de l’Etat, Conseils régionaux, Conservatoire du Littoral, etc.). Ceux-ci ont porté sur le diagnostic des acteurs sur les conséquences du changement climatique sur les territoires littoraux métropolitains, sur les différentes stratégies d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer et à l’aggravation des risques d’érosion et de submersion, sur les freins à la mise en œuvre de ces stratégies et sur les leviers d’amélioration. L’annexe 1 récapitule les différentes personnes rencontrées. Son objet principal est de fournir un diagnostic rigoureux et exhaustif sur ce sujet et de mettre en évidence le chemin à parcourir pour une politique d’adaptation efficace. Il sera suivi d’un groupe de travail associant les principales parties prenantes, y compris des élus. Conformément aux méthodes de La Fabrique Ecologique, ce groupe rédigera une note permettant de fournir aux décideurs des propositions suffisamment ambitieuses, mais aussi concrètes et applicables. Celle-ci fera ensuite l’objet d’une co-construction avec les citoyens, en particulier avec ceux concernés par ce sujet qui le souhaiteront. Lorsqu’il est rapporté le point de vue des personnes auditionnées, il s’agit bien sûr de leurs propres opinions qui n’ont pas valeur de portée générale.En dehors même des premiers effets du changement climatique, cette forte urbanisation génère de nombreuses pressions spécifiques et plus importantes qu’ailleurs sur les écosystèmes terrestres et marins. Le littoral peut en effet être considéré comme une interface terre-mer, ce qui explique la richesse des écosystèmes présents, mais également leur vulnérabilité. Les pollutions terrestres se retrouvent sur les littoraux : plastiques, chimiques, pesticides, engrais, etc. Le littoral est vulnérable parce qu’il est victime de la surexploitation des ressources (pêche, ressources minières) et des pollutions locales[[Les écosystèmes côtiers ne couvrent que 8% de l’océan mondial mais représentent 85% des ressources marines exploitées (Beaugrand et Goberville 2010)]], mais également en amont, le long des fleuves qui charrient avec eux de nombreuses pollutions (plastiques, pesticides, engrais, etc.). Les littoraux bretons sont tristement célèbres pour les fameuses « algues vertes », conséquences de l’utilisation d’engrais dans l’agriculture. Le déficit sédimentaire dont sont victimes certaines côtes françaises s’explique en partie par la multiplication des barrages le long des fleuves, qui piègent les sédiments avant leur arrivée sur le littoral (Paskoff, 2004). Le changement climatique représente pour ces régions déjà fragiles un enjeu majeur. L’augmentation de la température, l’élévation du niveau de la mer ou la diminution du pH de l’eau de mer entraînent et vont de plus en plus entraîner sur le littoral des modifications des écosystèmes et une augmentation des risques naturels. La première partie de ce rapport synthétise les différentes manifestations du changement climatique sur les littoraux métropolitains et les différents impacts sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes, en particulier la préservation de la biodiversité. Dans un entretien récent, le climatologue français Jean Jouzel désigne l’élévation du niveau de la mer comme « la conséquence la plus grave du réchauffement climatique ». Tous les continents sont concernés par la montée des eaux. Pour certaines îles du Pacifique et de l’océan Indien, elle signifie tout simplement la disparition si la température s’élève de plus d’1,5°C d’ici la fin du siècle. C’est cette perspective qui a amené les pays signataires de l’Accord de Paris, sous l’impulsion de l’Alliance of Small Island States, à s’engager à limiter le réchauffement climatique non pas seulement à 2°C, mais « bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » et à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C » (article 2), objectif obtenu. En dehors de la situation emblématique de ces îles, tous les continents sont menacés par l’élévation du niveau de la mer. Les conséquences seront plus ou moins sévères selon le contexte géomorphologique et météorologique local et la situation socio-économique, très hétérogènes d’une région à l’autre. L’élévation du niveau de la mer s’ajoute à un contexte d’urbanisation au cours du XXème siècle et qui se poursuivra dans les années à venir. Le littoral se retrouve donc pris « entre deux vagues » comme l’énonçait Philippe Grosvalet, président du département de Loire- Atlantique en 2014, une venant de la mer, correspond à l’élévation du niveau de la mer, au recul du trait de côte et à l’accroissement des risques de submersion, et l’autre venant de la terre, correspondant à l’attrait résidentiel et touristique des côtes. Le littoral passe du statut de « territoire du vide » à celui de « territoire d’empoigne » (Meur-Férec et Morel, 2004).

Note

ba2e19_e912c073e9cf4787bf4e56c11031bd92.pdf – Télécharger la Note au format .pdf