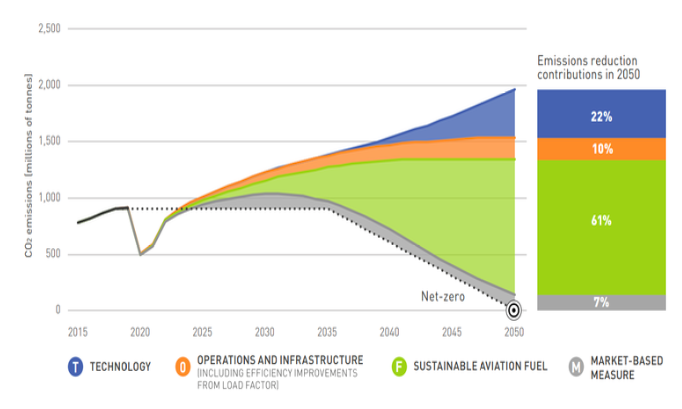

A l’heure où les enjeux de transport aérien responsable sont cruciaux pour les constructeurs aéronautiques et pour les compagnies aériennes, l’Académie des technologies rappelle dans son rapport 2023 comment il sera possible de décarboner rapidement le secteur aérien. Décarboner dans un rapport de 10 à 1 le transport aérien, sans remettre en cause infrastructures aéroportuaires et flottes actuelles et à venir est possible grâce au carburant aviation durable (SAF / Sustainable Aviation Fuel).

L’Académie des technologies explique dans son rapport de février 2023, les conditions techniques et économiques pour que la France puisse produire en 2050, 6 millions de tonnes de « carburant aviation durable« . Ce carburant est issu d’une synthèse de carbone et d’hydrogène. Ces deux composants peuvent être apportés par de la biomasse, ou alternativement, par du CO2 extrait de l’air et de l’hydrogène extrait de l’eau en mobilisant beaucoup d’électricité décarbonée.Points clés du rapport

- Le rôle de la biomasse

- La nécessité de produire d’importantes quantités d’électricité bas carbone ;

- le rôle de l’électricité d’origine nucléaire et des EnR

- La viabilité économique des carburants durables

- 2030 – 2050 : un développement industriel à grande échelle

- L’importance d’une politique publique de long terme

Avis de l’Académie des technologies sur la décarbonation du secteur aérien par la production de carburants durables

L’Académie des technologies a publié un rapport sur la décarbonation du secteur aérien par la production massive de carburants durables qui sont le vecteur principal d’une décarbonation sans remise en cause des infrastructures du secteur. Au-delà de l’intérêt direct pour le secteur de l’aviation, cette étude fournit une illustration des défis et des orientations qui présideront à la décarbonation de nombreux autres secteurs de l’économie. La nécessaire convergence des acteurs publics et privés vers un même objectif à long terme justifie la mise en place au plus tôt de politiques industrielles et énergétiques cohérentes et ambitieuses caractérisées par plusieurs points importants.Sur le chemin de la décarbonation, deux défis à surmonter dès 2035 pour être au rendez- vous de 2050

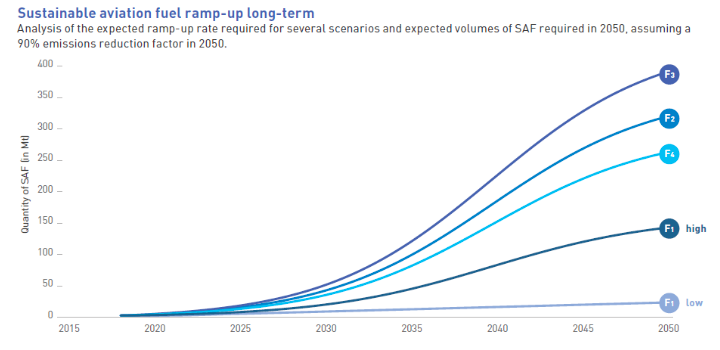

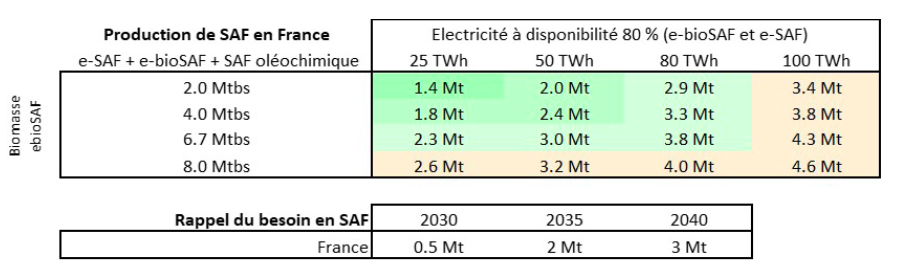

Le premier défi est d’identifier et de produire les ressources énergétiques bas carbone à la hauteur du besoin posé par la production de carburant durable pour le secteur aérien, comme pour d’autres secteurs économiques, Le deuxième défi porte sur la montée en échelle d’une industrie de grande taille dès 2030- 2035 pour cette production. La cinétique de ce déploiement industriel est en effet aujourd’hui sur le chemin critique des objectifs 2050. Selon les objectifs de la directive européenne ReFuelEU en cours de finalisation, le besoin en carburant durable pour l’aviation, ou encore « kérosène durable », serait pour 2050 de l’ordre de 30 millions de tonnes pour l’Europe dont 6 millions de tonnes pour la France. Un tiers de ces besoins devra être satisfait dès 2035. L’analyse qui suit ne serait pas différente si les besoins pouvaient être réduits de dix ou vingt pourcents.

La biomasse, une réponse partielle

Une partie de l’énergie bas carbone nécessaire à la production de kérosène durable viendra de la transformation de la biomasse. En Europe, les biomasses éligibles sont rigoureusement encadrées pour garantir leur pertinence environnementale et leur non- concurrence avec les productions destinées à l’alimentation. La voie oléochimique, utilisant par exemple les huiles usées, est en plein développement, mais ne pourra assurer que quelques pourcents du besoin. La biomasse lignocellulosique prendra le relais de croissance, mais ne pourra probablement pas assurer une production de carburant au- delà de 20 % des besoins de l’aviation. Des incertitudes pèsent sur cette ressource, tant au niveau de sa disponibilité physique et de sa collecte que du fait d’arbitrages d’usages complexes entre secteurs économiques (chauffage résidentiel et tertiaire, production de biogaz, transport maritime et aérien, etc.). Les incertitudes structurelles sur la biomasse mobilisable au profit de l’aviation pourraient décourager les investissements industriels et réduire, en dessous de 20 % du besoin, la part des carburants durables ainsi produits. La biomasse peut donc contribuer à la production de kérosène durable pour une vingtaine de pourcents des besoins de l’aviation, mais ceci nécessite un cadrage délicat par les pouvoirs publics du marché de la matière première biomasse et un engagement du secteur de l’aviation dans ce marché.

Des quantités importantes d’électricité bas carbone

Pour décarboner significativement l’aviation, il sera nécessaire de mettre en œuvre à l’échelle industrielle des technologies qui mobiliseront des quantités importantes d’électricité bas carbone. Deux voies complémentaires sont clairement identifiées :- Doubler le rendement de transformation de la biomasse disponible, … Il s’agit d’abord d’utiliser au mieux la biomasse disponible en doublant son rendement de transformation en biocarburant par ajout d’hydrogène. Ainsi, la production d’1 Mt de kérosène durable (et de manière concomitante de 0,7 Mt de diesel durable) mobilisera 3,6 Mt de biomasse sèche et 10 TWh d’électricité pour la production de cet hydrogène.

- … et produire du « Kérosène de synthèse ». Mais l’objectif de 6 Mt de kérosène durable en 2050 impose la mise en œuvre rapide d’une deuxième voie assurée par la production de « kérosène de synthèse » à partir d’hydrogène et de CO2 capturé dans l’air. La production d’1 Mt de kérosène de synthèse (et de manière concomitante de 0,7 Mt de diesel de synthèse) mobilisera alors 37 TWh d’électricité dont 85 % consommés par des électrolyseurs à haute température d’une puissance totale de 5 GW, le reste assurant le fonctionnement du site de production, dont la capture de 5 Mt de CO2. Une telle production nécessite une dépense en un capital de 6 à 8 milliards d’euros (hors production d’électricité valorisée dans les consommables).

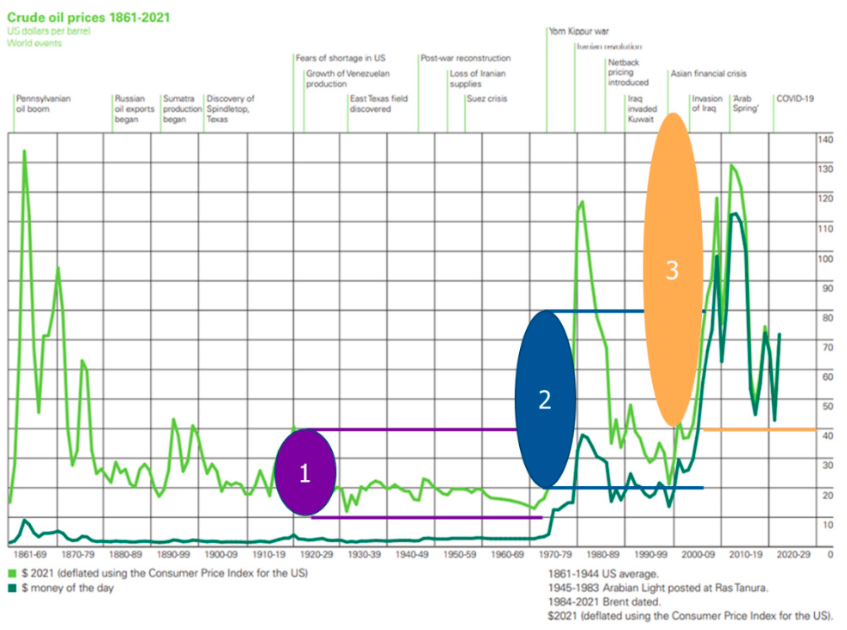

Évolution du prix du pétrole depuis 1861

Évolution du prix du pétrole depuis 1861Un développement industriel à grande échelle

La production de carburant durable pour l’aviation nécessite le déploiement d’infrastructures industrielles de taille importante et de haut niveau de technologie. L’obtention des performances ci-dessus passe par la maturation industrielle des technologies de l’électrolyse haute température et de la capture de CO2 dans l’air et par une intégration optimisée de ces infrastructures. Pour que ces infrastructures et technologies soient au rendez-vous en 2050, il faut disposer dès 2030-2035 d’un premier palier d’industrialisation à une échelle significative: l’enjeu est donc de décider rapidement, et probablement dès 2025, une feuille de route collective visant le déploiement de la filière industrielle pour la production de carburant durable d’aviation. Une telle feuille de route prévoirait d’ici 10 ans une production significative de biokérosène avec ajout d’hydrogène et les développements technologiques et industriels permettant la montée en échelle de la production de kérosène de synthèse.

Le mix électrique bas carbone, une opportunité pour la France dans un monde qui devra doubler sa production électrique

Le besoin en électricité décarbonée est considérable. À l’horizon 2050, la décarbonation du secteur aérien, mais aussi des autres secteurs de l’économie, nécessitera un doublement de la production d’électricité dans les sociétés avancées et un triplement en moyenne dans le monde. Dans une France dont la production électrique serait deux fois celle d’aujourd’hui, il faudra mobiliser 17% de cette production électrique pour fournir les 6 Mt de kérosène durable requis par le secteur aérien et 4 Mt de diesel durable pour d’autres applications. La part énergétique dévolue au secteur aérien est de ce fait 10%.- Pour que le gain mesuré en coût de la tonne de CO2 évité soit viable et justifie les investissements importants requis, il est nécessaire que cette électricité soit très décarbonée, jusqu’à 20 gCO2/kWh pour gagner un facteur 10 sur les émissions de CO2, à comparer aux 55 gCO2/kWh actuels pour la France et 275 gCO2/kWh moyens pour l’Europe. Grace à son mix électrique bas carbone, la France a l’opportunité de mettre en œuvre dès 2030-35 une filière industrielle domestique de production de carburant durable, là où la majorité des pays devront développer des stratégies d’importation en attendant la décarbonation progressive de leur mix électrique. Mais dans la décennie 2040-2050, la France, comme les autres pays, devra accroître de manière importante sa production d’électricité bas carbone.

- En prolongeant à soixante ans la majorité de ses réacteurs nucléaires et en maintenant une croissance soutenue de l’éolien et du photovoltaïque, la France pourrait disposer dans la décennie 2030-2040 d’une marge d’une centaine de TWh/an suffisante pour lancer une politique industrielle de production des molécules énergétiques nécessaires à une économie décarboné, et plus particulièrement des carburants durables pour l’aviation. Pour la période 2040-2050, il faudra viser un doublement de la puissance électrogène installée pour décarboner les différents secteurs de l’économie, dont le secteur aérien, ce qui impose de relancer dès aujourd’hui une filière de construction de réacteurs nucléaires.

Une politique publique devant fixer dès maintenant la bonne trajectoire

Il sera nécessaire de clarifier les arbitrages d’usage de la biomasse et de l’électricité dans le cadre d’une mise en cohérence des politiques énergétiques et industrielles. Dès 2030-35, les deux piliers de ces politiques pourront être d’une part la mise en place d’un premier palier industriel pour la production des molécules énergétiques, notamment le kérosène durable, et d’autre part une production électrique bas carbone robuste et en croissance forte. Dans la mesure où de telles politiques sont mises en œuvre et permettent à la fois de garantir les intrants (biomasse et électricité) et un développement industriel rapide et à l’échelle, le coût de production de carburant durable pourrait converger vers 2 €/litre (à comparer à un coût tendanciel de 1 €/l pour le kérosène fossile) soit un coût d’abattement direct du carbone proche de 300 € par tonne de CO2. Ce coût d’abattement montre que la décarbonation de l’aviation est une option viable et souhaitable, justifiant ainsi les efforts de mise en œuvre rapide. Une politique publique soutenant l’émergence rapide d’un secteur des carburants durables présente plusieurs intérêts stratégiques :- décarbonation effective du secteur aérien,

- utilisation efficace des périodes de surcapacité de production électrique (i.e. utilisation en continu à puissance nominale des réacteurs nucléaires),

- développement de l’économie de l’hydrogène et des autres molécules énergétiques, renforçant ainsi l’indépendance énergétique,

- contribution importante à la réindustrialisation avec un impact positif sur l’économie et l’emploi des territoires,

- amélioration de la balance commerciale par la limitation des importations de produits pétroliers,

Conclusion

Les ambitions de décarbonation se posent dans les mêmes termes et les mêmes ordres de grandeurs pour les secteurs aérien, maritime et le transport lourd, comme pour d’autres domaines de l’économie, concourant ainsi à la nécessité d’un doublement de la production électrique. Pendant un transitoire qui durera deux à trois décennies, le marché sera sous la tension de ressources énergétiques bas carbone insuffisantes et de technologies industrielles en cours de maturation. Dans cette compétition, le secteur aérien devra alors prendre rapidement des initiatives pour sécuriser l’accès aux ressources en énergie bas carbone et la disponibilité des technologies industrielles dans une chronologie adaptée à ses objectifs. La décarbonation du secteur aérien par la production de carburant durableDécarbonation du secteur aérien : le retour du refoulé

- Par François Kirstetter – Haut fonctionnaire

Résumé

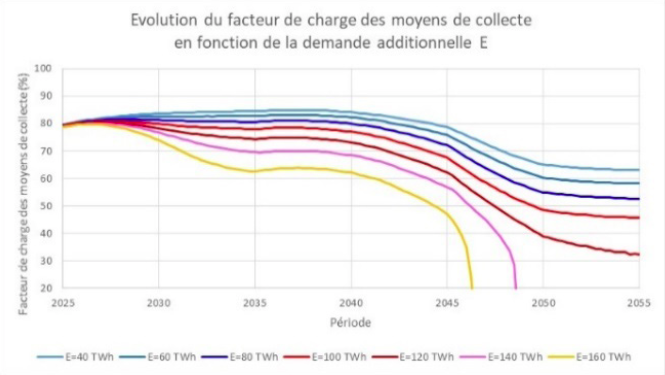

Une feuille de route de décarbonation du secteur aérien a été présentée tout récemment par les administrations (DGAC, CGDD, DGEC). La demande y est prise comme une donnée exogène et le trafic continue de croître dans les prévisions, à un rythme certes moins rapide sous l’effet de l’augmentation du prix du billet du fait du passage à des carburants d’aviation durables (CAD). Compte tenu de la faible efficacité énergétique de la production de ces CAD, le besoin énergétique pour les produire s’avère considérable et insoutenable, posant de façon crue la question refoulée : faut-il vraiment maintenir une croissance du secteur ? peut-on atteindre la neutralité carbone sans réduire le trafic aérien ? Pour la France, les volumes d’énergie nécessaires pour répondre au besoin si les carburants étaient intégralement issus de l’électricité formeraient l’équivalent de 15 centrales nucléaires de type EPR, représentant entre 25 et 40% de la demande d’électricité bas carbone prévue par RTE dans son scénario médian. RTE n’a prévu à ce stade que 1% de la demande pour la production d’e-CAD, ce qui ne permettrait de couvrir que de l’ordre de 2% des besoins de l’aviation. Si les CAD étaient produits uniquement à partir de biomasse, la mobilisation de l’intégralité du potentiel de production durable issu de la biomasse ne couvrirait qu’environ 60% du besoin. Les scénarios des administrations comprennent un panachage des solutions ainsi qu’une part de compensation carbone (entre 8 et 20%). Mais même en panachant ces solutions, le besoin énergétique demeure considérable et représenterait un prélèvement insoutenable pour les autres secteurs de l’économie qui ont, eux aussi, besoin de se décarboner et proposent des usages plus efficaces de ces ressources énergétiques contraintes. Le besoin d’énergie décarbonée n’est donc pas soutenable compte tenu des gisements disponibles. Il s’avère nécessaire de maitriser la demande. La présente note propose donc de :- prévoir une baisse de trafic de 2%/an d’ici 2050 ainsi qu’un approvisionnement privilégiant en cas de conflit d’usage les usages à la meilleure efficacité énergétique ;

- mieux intégrer cet objectif dans la maitrise des émissions de gaz à effet de serre (GES) en se dotant d’indicateurs spécifiques à la maîtrise du trafic international ;

- instaurer une fiscalité incitative à la maitrise de la demande ;

- interdire la subvention aux aéroports et aux compagnies aériennes et redéployer l’effort de la collectivité vers le rail et les alternatives soutenables ;

- limiter drastiquement le nombre d’aéroports afin d’organiser quelques points d’entrée sur le territoire national articulés avec des transports collectifs pour rejoindre le réseau des villes petites et moyennes ;

- s’appuyer sur l’Etat-actionnaire pour organiser la maitrise du trafic.

Transport aérien : acceptabilité des innovations vertes, où en sont les français ?

SEULEMENT 12% DES PASSAGERS AÉRIENS DÉCLARENT AVOIR HONTE DE PRENDRE L’AVION MAIS 14,5% SONT QUAND MEME PRÊTS A REDUIRE LEUR NOMBRE DE VOLS EN ATTENDANT L’ARRIVÉE D’INNOVATIONS VERTES POUR RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Le nouveau rapport de la Chaire Pégase étudie l’acceptabilité des innovations vertes dans le secteur aérien. Il révèle tout d’abord que les fortes préoccupations environnementales des Français ne se traduisent pas forcément par des actions concrètes en matière de transport aérien. Ainsi, seuls 12% des passagers aériens ressentent de la honte lorsqu’ils prennent l’avion. L’étude montre par ailleurs qu’à peine un tiers des Français connaissent les nouvelles technologies vertes sur lesquelles le secteur aérien parie pour réduire son empreinte environnementale. Sans générer de réel engouement pour les Français, ces nouvelles technologies vertes sont globalement acceptées et les passagers sont d’ailleurs prêts à payer 15,6% de plus leur billet pour voler dans un avion plus vert. Pour autant, ces innovations paraissent lointaines et en attendant leur développement, les passagers sont prêts à réduire de 14,5% leur nombre de vols pour limiter leur empreinte environnementale.

- Des Français préoccupés par l’environnement mais qui n’ont pas honte de prendre l’avion. Bien que 79% des Français se déclarent préoccupés par l’environnement de façon générale, l’importance accordée aux enjeux environnementaux dans l’aérien semble moindre. Ainsi, même si une part significative des répondants essaient de moins prendre l’avion (41%) et que le critère environnemental est important pour eux (36%), seulement 12% déclarent ressentir de la honte lorsqu’ils prennent l’avion.

- Les innovations vertes encore méconnues pour les Français. L’étude révèle par ailleurs que les innovations sur lesquelles le transport aérien parie pour réduire son empreinte environnementale sont relativement méconnues, puisqu’à peine plus d’un tiers des Français (35% en moyenne) en avaient entendu parler avant cette étude. L’hydrogène est l’innovation la plus “connue” (50% des répondants en avaient déjà entendu parler). A l’inverse, seuls 19% des Français connaissaient l’existence des nouveaux types de moteurs, comme les open rotors.

- La majorité des Français est prête à payer plus cher pour voyager avec une compagnie qui utilise des technologies vertes. Ces innovations vertes étant coûteuses, les aéroports et les compagnies aériennes seront probablement dans l’obligation de répercuter une partie des coûts supplémentaires sur le prix du billet. Les chercheurs de la Chaire Pégase montrent tout d’abord que seulement 56,5% des Français sont prêts à payer un supplément pour voyager avec une compagnie aérienne qui utilise des technologies vertes, et qu’en moyenne, ceux-ci sont prêts à payer 15,6% plus cher leur billet.

- Références complètes du rapport : Chiambaretto P., Bildstein C., Laurent S., Rouyre A., Chappert C., Bovis M., Levya-de la Hiz D., Fernandez A-S., Heritier A. (2023). Innover pour une aviation plus durable : l’enjeu de l’acceptabilité des passagers, Les Carnets de la Chaire Pégase, n°5

La Chaire Pégase est la première chaire française dédiée à l’économie et au management du transport aérien et de l’aérospatial. Elle a pour ambition de renforcer les liens entre le monde académique et les entreprises dans les secteurs de l’aérien et de l’aérospatial. Rattachée à Montpellier Business School, la Chaire Pégase est développée en collaboration avec plusieurs institutions scientifiques dont l’Université de Montpellier. Dirigée par Paul Chiambaretto, la Chaire Pégase regroupe une vingtaine d’enseignants-chercheurs qui consacrent une partie de leurs travaux aux problématiques du transport aérien et de l’aérospatial.

La Chaire Pégase est la première chaire française dédiée à l’économie et au management du transport aérien et de l’aérospatial. Elle a pour ambition de renforcer les liens entre le monde académique et les entreprises dans les secteurs de l’aérien et de l’aérospatial. Rattachée à Montpellier Business School, la Chaire Pégase est développée en collaboration avec plusieurs institutions scientifiques dont l’Université de Montpellier. Dirigée par Paul Chiambaretto, la Chaire Pégase regroupe une vingtaine d’enseignants-chercheurs qui consacrent une partie de leurs travaux aux problématiques du transport aérien et de l’aérospatial.

- https://www.chaire-pegase.com/

Lancement de l’Observatoire français des e-fuels

Alors que la France semblait en retard sur la filière des e-fuels, les projets se multiplient sur l’ensemble du territoire. Les projets annoncés à date représentent déjà une capacité de production de 528 ktep à l’horizon 2030, dont 272 ktep d’e-méthanol et 254 ktep d’e-kérosène. Ils permettraient d’éviter l’émission de près de 1,7 Mt de CO2 par an en relocalisant une partie des approvisionnements du pays et en initiant une filière d’export. Les projets annoncés nécessiteraient 14 TWh d’électricité bas- carbone, dont 85% pour le procédé d’électrolyse de l’eau et 15% pour la synthèse des e-fuels elle-même. L’Union Européenne porte une ambition forte pour le déploiement des e-fuels, perçus comme un complément nécessaire aux autres leviers pour atteindre la neutralité carbone et offrir des solutions aux secteurs les plus difficiles à décarboner. Obtenus en combinant l’hydrogène bas-carbone, vecteur énergétique polyvalent, avec d’autres atomes, notamment du carbone, ces carburants et matières premières pour la chimie, permettent une valorisation indirecte de l’énergie électrique pour décarboner des usages actuels dépendant de ressources fossiles. Facilement stockables et transportables avec les réseaux et infrastructures existants, les e-fuels offres une solution disponible dès maintenant, fongible dans le système énergétique national. Le Bureau français des e-fuels appuie le lancement de l’Observatoire français des e-fuels, pour donner une vue d’ensemble du potentiel de la filière en France. 20230629_observatoire_franc_ais_des_e-fuels-3.pdf L’étude « Décarboner l’industrie et la mobilité lourde avec des solutions disponibles dès maintenant », réalisée par Sia Partners, propose une évaluation du potentiel de développement d’une filière française d’e-fuels sur la base des initiatives déjà engagées. Elle propose une estimation des besoins nécessaires au déploiement de cette nouvelle chaîne de valeur. Sur l’ensemble du territoire, 24 projets sont en cours d’étude ou d’ores et déjà opérationnels. A l’horizon 2030, ces projets pourront produire chaque année 528 ktep d’e-kérosène, e-méthane et e-méthanol, pour des investissements estimés à 3,6 milliards d’euros. Ces projets permettraient d’éviter 1,4 Mt à 2,1 Mt d’émissions annuelles de CO2 en fonction du mix électrique utilisé lors des différentes étapes de production, soit l’équivalent des émissions de 170 000 à 220 000 français. Une réduction de 63% des émissions par rapport aux usages actuels des produits fossiles serait permise en recourant au mix électrique français, de 74% en y incorporant des énergies renouvelables à hauteur de 35%, et de 93% avec un approvisionnement en électricité à 100% renouvelable. Ces projets nécessiteront une consommation de 14 TWh d’électricité pour la production d’hydrogène via l’électrolyse de l’eau et pour les procédés de synthèse. Un prélèvement annuel de 4 620 millions de litres d’eau sera également nécessaire, ainsi que la capture de 1,7 Mt de CO2 biogénique ou issu de procédés industriels ne pouvant pas être décarbonés. Ces projets sont une opportunité pour l’économie française : ils permettraient de générer un bénéfice de 506 M€ pour la balance commerciale française, tout en dynamisant les économies régionales et permettant la création de 2 950 emplois directs et indirects. À propos du Bureau français des e-fuel Le Bureau français des e-fuels réunit experts, professeurs, chercheurs, universitaires, industriels, techniciens et financiers, autour du rôle des e-fuels dans la transition énergétique et du développement d’une filière française. Son objet premier est de faire la promotion d’une filière française d’e-fuels, vertueuse, compétitive et durable. Il conseillera les acteurs du secteur, publics et privés, afin de favoriser le développement des projets. Il encouragera les synergies, les échanges, et œuvrera avec pédagogie auprès des différents publics sur le sujet des e-fuels.

Le Bureau français des e-fuels réunit experts, professeurs, chercheurs, universitaires, industriels, techniciens et financiers, autour du rôle des e-fuels dans la transition énergétique et du développement d’une filière française. Son objet premier est de faire la promotion d’une filière française d’e-fuels, vertueuse, compétitive et durable. Il conseillera les acteurs du secteur, publics et privés, afin de favoriser le développement des projets. Il encouragera les synergies, les échanges, et œuvrera avec pédagogie auprès des différents publics sur le sujet des e-fuels.