Une équipe de scientifiques publie de nouveaux résultats dans Conservation Biology, sur l’impact des changements climatiques à venir sur la biodiversité du bassin méditerranéen. L’Université de Bretagne rappellent l’urgence de développer les solutions fondées sur la nature sur les littoraux du bassin méditerranéen pour faire face à la montées des eaux.

Montée des eaux : sur les littoraux, l’urgence de développer les solutions fondées sur la nature

Par Mouncef Sedrati, Université Bretagne Sud; Glen Bulot, Université Bretagne Sud; Laura Dalour, Université Bretagne Sud et Noé Metge, Université Bretagne Sud

L’expression « solutions fondées sur la nature » (SFN) est apparue dans les années 2000, notamment lorsque les grandes organisations internationales, telles que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la Banque mondiale, ont cherché des solutions pour travailler avec les écosystèmes pour s’adapter aux effets du changement climatique.

L’UICN définit les SFN comme des « actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels et modifiés, qui répondent aux défis de la société de manière efficace et adaptative tout en bénéficiant aux personnes et à la nature ».

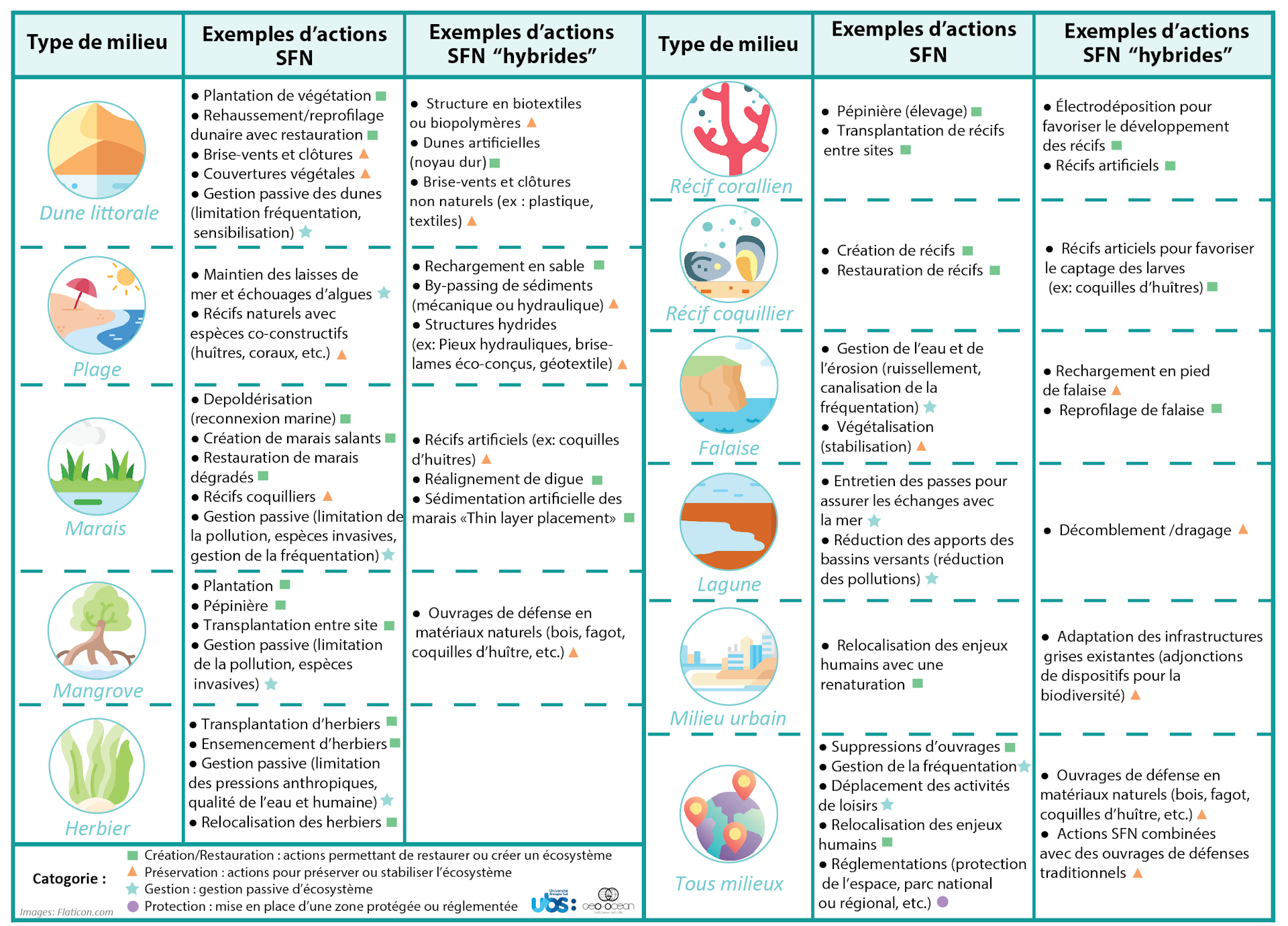

Au cours de la dernière décennie, le concept des SFN semble surtout avoir été appliqué à des environnements terrestres, en particulier urbains, malgré l’abondance des possibilités qu’offrent les écosystèmes marins et côtiers, notamment pour la protection des côtes.

Changement climatique et gestion côtière

Traditionnellement, la protection des côtes reposait sur les méthodes de protection conventionnelles (digues, épis, brise-lames, enrochements) pour se défendre contre la mer. Face au changement climatique et ses effets associés – élévation du niveau de la mer, événements climatiques plus fréquents et plus extrêmes – ces types d’ouvrages ne suffisent plus : ils ne constituent qu’une solution temporaire et les coûts d’entretien pourraient devenir irréalisables.

Dans ce contexte combiné à celui d’une conscience accrue vis-à-vis de la biodiversité, une évolution progressive s’est opérée vers des solutions d’abord plus douces – avec le développement de l’ingénierie écologique (pieux hydrauliques, épis en bois, géotextiles, rechargement du profil de plage, etc.) – et plus récemment vers des solutions fondées sur la nature.

Dunes, marais salants ou herbiers sous-marins

Sur le littoral, les SFN s’appuient sur les services écosystémiques des écosystèmes côtiers tels que les dunes, les marais salants, les herbiers sous-marins ou encore les mangroves afin de réduire les risques d’érosion et de submersions.

Parmi leurs nombreux avantages, ils offrent une protection naturelle contre les inondations et les tempêtes en atténuant l’énergie des vagues et en stabilisant les sédiments par la végétation.

La réduction de la hauteur des vagues par les marais maritimes a par exemple été estimée à 72 %. Les écosystèmes côtiers bénéficient aussi beaucoup à la biodiversité en fournissant des habitats qui peuvent servir de nurserie, de nidification ou de sources de nourriture pour la faune.

Des solutions adaptables

De même, la capacité de stockage du carbone des habitats côtiers végétalisés, en particulier les marais maritimes et les mangroves, peut contribuer dans un sens à l’effort global de réduction des émissions des gaz à effet de serre, ce qui représente un moyen essentiel pour aider à atténuer les effets du changement climatique.

Contrairement aux solutions traditionnelles, les SFN peuvent évoluer avec la montée du niveau de la mer ou, si nécessaire, être facilement adaptées. Il existe différentes approches pour gérer ces écosystèmes côtiers et marins qui peuvent constituer la base des SFN, comme les aires marines protégées, les outils de gestion durable et les projets de restauration et/ou de préservation – par exemple, le projet Adapto en France.

Des formes de conceptions « hybrides » peuvent également être envisagées, en combinaison avec des solutions d’ingénieries plus classiques.

De nombreux freins à leur développement

Si leur déploiement s’est accéléré dans le monde, de nombreux freins subsistent pour qu’elles soient généralisées.

Concept plutôt « récent », les SFN littorales ne sont pas encore aussi bien comprises que les ouvrages conventionnels : l’insuffisance de retours d’expériences, de suivis et de rapports d’évaluation requiert que scientifiques et académiques approfondissent les connaissances et évaluent leur performance avec davantage de projets. Les investissements, point clé pour la mise en place et la pérennité de ce type de projets, font également défaut. Rares sont, à ce stade, les sources de financement qui sont spécifiquement dédiées aux SFN pour les littoraux.

Enfin, la définition des SFN semble engendrer des confusions. « Infrastructure naturelle », « infrastructure verte », « adaptation et atténuation basées sur les écosystèmes », « travail avec la nature » etc. Une panoplie de principes et de termes peuvent être associés aux SFN, ce qui rend la notion vague pour les communautés scientifiques, politiques et citoyennes. Une harmonisation claire permettrait une meilleure communication entre les acteurs.

Cette confusion se reflète dans les accords internationaux et les réglementations. La mention de SFN peut varier d’un instrument à l’autre et entre les pays, et la question des SFN de manière large n’est parfois abordée qu’indirectement, en insistant sur le fait que l’adaptation contribue à la protection des écosystèmes mais sans faire une référence directe au terme « solution fondée sur la nature », à l’exemple de l’article 7 de l’accord de Paris. Comme le précise le rapport de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique sur le sujet, les politiques existantes et outils actuels nécessitent des changements et devraient être davantage utilisés pour renforcer l’application des SFN.

Défis à venir

Il est également essentiel de mettre l’accent sur l’amélioration des connaissances et la sensibilisation des jeunes. Le concept de SFN demeure plutôt absent dans les programmes d’éducation et dans les études supérieures, il s’agit donc de les intégrer dans le futur. Connaissances scientifiques et locales devraient aussi être partagées au sein de groupes de travail dédiés à la thématique entre les chercheurs.

Les solutions fondées sur la nature (SFN) représentent sans aucun doute une opportunité pour répondre au défi sociétal du changement climatique, tout en permettant la préservation de la biodiversité et la réduction des risques littoraux.

La collaboration entre les différents acteurs du littoral et les projets d’expérimentaux doit toutefois être renforcée pour donner à ces stratégies de plus grandes chances d’être intégrées aux politiques d’adaptation.

Cet article est rédigé dans le cadre du projet Adalitt-Breizh, porté par le Laboratoire Geo-Ocean de l’Université Bretagne Sud et co-financé par l’Union européenne (FEDER Région Bretagne).

Mouncef Sedrati, Enseignant-chercheur en géomorphologie littorale et géologie marine, Université Bretagne Sud ; Glen Bulot, Chargé de mission pour l’Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais, Université Bretagne Sud; Laura Dalour, Ingénieure et chargée de mission pour l’Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais, Université Bretagne Sud et Noé Metge, Chargé de mission OCLM Sciences participatives, Université Bretagne Sud

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

La hausse du niveau marin : une menace pour les zones humides méditerranéennes

Une équipe de scientifiques1 publie de nouveaux résultats dans Conservation Biology, sur l’impact des changements climatiques à venir sur la biodiversité du bassin méditerranéen.

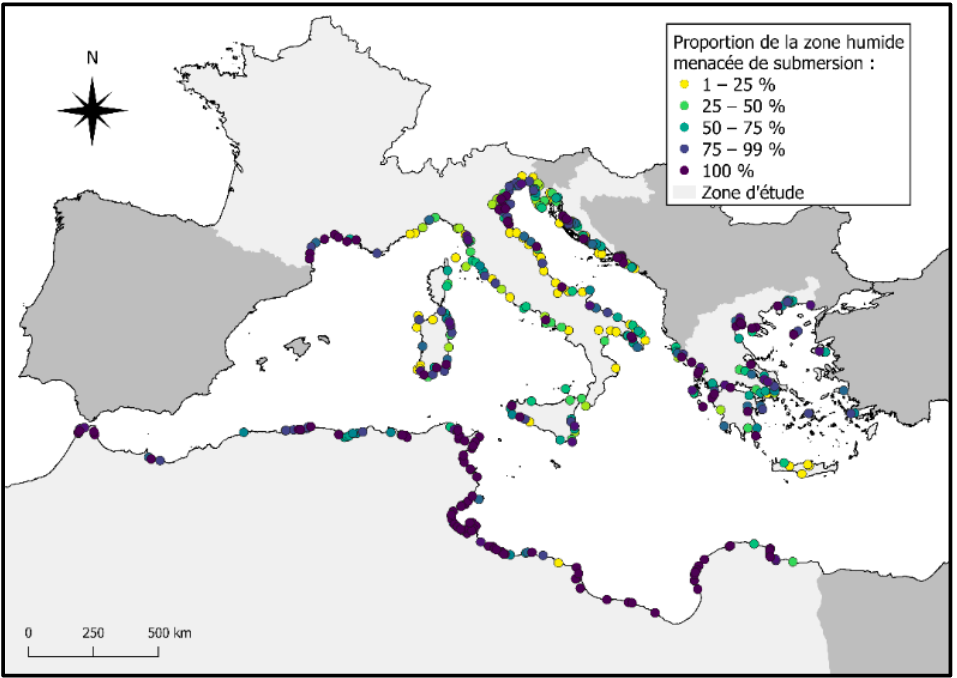

L’étude s’intéresse à 938 zones humides côtières de 8 pays du pourtour méditerranéen importantes pour l’hivernage des oiseaux d’eau. Elle évalue le risque de submersion marine pour ces zones humides, selon différents scénarios de hausse du niveau marin à l’horizon 2100 du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), afin de localiser les plus menacées par la montée de la mer où mettre en place des mesures d’adaptation en priorité. Les chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence les risques importants qui pèsent sur ces milieux à fort enjeu de conservation de la biodiversité et plus particulièrement sur les oiseaux d’eau qui en dépendent fortement.

Plus de 320 zones humides côtières (soit près d’un tiers de celles étudiées) sont menacées par la hausse du niveau marin à venir, y compris dans les scénarios climatiques les plus optimistes. Parmi les plus exposées au risque de submersion marine, figurent les zones humides considérées comme d’importance internationale pour les oiseaux d’eau et celles bénéficiant d’un statut de protection. Le Parc naturel régional de Camargue, qui abrite la plus grande zone humide française, pourrait par exemple subir la submersion d’une surface de terres équivalente à quatre fois la superficie de Paris. Parmi les espèces les plus à risques, on retrouve notamment des oiseaux des lagunes côtières tels que l’emblématique Flamant rose (Phoenicopterus roseus).

Les résultats de cette étude soulignent l’urgence de lutter contre le changement climatique et d’élaborer des stratégies d’adaptation à la hausse du niveau marin limitant son impact sur la biodiversité. Ces deux défis peuvent être relevés par la mise en œuvre de Solutions fondées sur la Nature, telles que la restauration des zones humides côtières

Référence :

Verniest, F., Galewski, T., Boutron, O., Dami, L., Defos du Rau, P., Guelmami, A., Julliard, R., Popoff, N., Suet, M., … & Le Viol, I. (2024). Exposure of wetlands important for nonbreeding waterbirds to sea-level rise in the Mediterranean. Conservation Biology. DOI : https://doi.org/10.1111/cobi.14288

Fabien Verniest a remporté le 7 mai le deuxième prix ex æquo de thèse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il s’agissait de la première édition de ce prix créé à l’occasion de la Fête de la science pour renforcer les liens entre le monde scientifique et l’administration au bénéfice de l’action publique, et récompenser l’excellence de travaux en la matière. Les travaux de Fabien Verniest portent sur les apports des méthodes d’évaluation de l’exposition aux changements climatiques et d’usage des sols à la planification des aires protégées et se penchent sur le cas des oiseaux d’eau hivernant en Méditerranée. Une partie de ces recherches font l’objet de cette publication scientifique Exposure of wetlands important for nonbreeding waterbirds to sea-level rise in the Mediterranean dont Fabien Verniest est le premier auteur.

- Équipe coordonnée par le Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, Sorbonne Université) et l’institut de recherche pour la conservation des

zones humides méditerranéennes de la Tour du Valat ↩︎