Circulez, il n’y a rien à voir ? Les estimations du bilan environnemental de l’intelligence artificielle générative, comme celles réalisées à l’été 2025 par Google sur son IA Gemini, semblent rassurantes : seulement 0,003 g de CO2 et cinq gouttes d’eau par « prompt ». Des résultats qui dépendent en réalité beaucoup des choix méthodologiques réalisés, alors que de telles études sont le plus souvent menées en interne et manquent de transparence. Le problème est que ces chiffres font de plus en plus souvent figure d’argument marketing pour inciter à l’utilisation de l’IA générative, tout en ignorant le risque bien réel d’effet rebond lié à l’explosion des usages.

Par Denis Trystram et Danilo Carastan Dos Santos de l’Université Grenoble Alpes (UGA), Djoser Simeu et Laurent Lefèvre de l’Inria

Quel est le vrai coût écologique de l’IA générative ?

Consommation d’électricité, d’eau ou de ressources rares, les chiffres de l’impact environnemental du numérique affolent régulièrement l’opinion. C’est particulièrement le cas de ceux liés à l’explosion des usages des IA génératives, nées dans le sillage de ChatGPT. Les géants de la tech se veulent rassurants. Google, par exemple, a avancé l’été dernier que son IA Gemini n’émettait que 0,003g équivalent CO2 et ne consommait que cinq gouttes d’eau par « prompt » (c’est-à-dire, par requête écrite) d’un utilisateur.

Le problème ? Les résultats de cette étude, menée en interne, dépendent de choix méthodologiques qui restent en partie opaques. Cela dénote la tentation, pour ces firmes, de mettre en avant des chiffres avantageux,sur le plan marketing, mais invérifiables, pour inciter à l’utilisation de l’IA générative. Cela se double d’un cadrage du sujet (ici, présentation des chiffres pour un seul prompt) qui ignore délibérément les risques d’effet rebond : il y a toujours plus d’utilisateurs qui ne s’en tiennent que rarement à un seul prompt…

Pourtant, les décideurs le serinent depuis plus de dix ans : la transformation numérique devait être une voie royale vers la décarbonation de l’économie. Que s’est-il passé ? Ce vœu pieux se fondait sur des hypothèses qui manquaient de réalisme et qui ont éludé la matérialité des infrastructures numériques. Or, les data centers, s’ils permettent de dématérialiser les usages, sont des infrastructures bien concrètes.

Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, les IA génératives ont le vent en poupe. En juillet 2025, OpenAI annonçait que ChatGPT recevait 18 milliards de « prompts » (instructions écrites par les utilisateurs) par semaine, pour 700 millions d’utilisateurs – soit 10 % de la population mondiale.

Aujourd’hui, la ruée vers ces outils est mondiale : tous les acteurs de la Big Tech développent désormais leurs propres modèles d’IA générative, principalement aux États-Unis et en Chine. En Europe, le Français Mistral, qui produit l’assistant Le Chat, a récemment battu les records avec une capitalisation proche de 12 milliards d’euros. Chacun de ces modèles s’inscrit dans un environnement géopolitique donné, avec des choix technologiques parfois différents. Mais tous ont une empreinte écologique considérable qui continue d’augmenter de façon exponentielle, portée par la démultiplication des usages. Certains experts, dont ceux du think tank spécialisé The Shift Project, sonnent l’alerte : cette croissance n’est pas soutenable.

Autour de nous, nous observons le numérique envahir tous les autres secteurs. L’intelligence artificielle (IA) est l’un des derniers maillons de ce bouleversement technologique : elle accompagne désormais tout traitement automatique qui exploite le déluge de données numériques. Mais au vu des enjeux écologiques auxquels nous faisons face aujourd’hui, sera-t-il possible de concevoir une IA respectueuse des contraintes environnementales ?

Si l’IA peut avoir des applications vertueuses pour l’environnement, cela vaut-il tout le carbone émis lors de son développement et de son usage ? Kak (France)/L’Opinion-Cartooning for Peace, Author provided (no reuse)

Or, tous les acteurs du domaine – y compris les consommateurs – sont aujourd’hui bien conscients du coût environnemental qui accompagne les usages liés au numérique, mais pas forcément des chiffres que cela représente.

Poussés par de multiples raisons (obligations réglementaires, marketing, parfois par conscience environnementale), plusieurs des grands acteurs de la tech ont récemment réalisé l’analyse de cycle de vie (ACV, méthodologie permettant d’évaluer l’impact environnemental global d’un produit ou service) de leurs modèles.

Fin août 2025, Google a publié la sienne pour quantifier les impacts de son modèle Gemini. Que valent ces estimations, et peut-on s’y fier ?

Une empreinte carbone étonnement basse

Un modèle d’IA générative, pour fonctionner, doit d’abord être « entraîné » à partir d’une grande quantité d’exemples écrits. Pour mesurer l’électricité consommée par un « prompt », Google s’est donc concentré sur la phase d’utilisation – et non pas d’entraînement – de son IA Gemini. Selon ses propres calculs, Google annonce donc qu’un prompt ne consommerait que 0,24 wattheure (Wh) en moyenne – c’est très faible : environ une minute de consommation d’une ampoule électrique standard de 15 watts.

Comment les auteurs sont-ils arrivés à ce chiffre, significativement plus faible que dans les autres études déjà réalisées à ce sujet, comme celle menée par Mistral IA en juillet 2025 ?

La première raison tient à ce que Google mesure réellement. On apprend par exemple dans le rapport que l’électricité consommée par un prompt est utilisée pour 58 % par des processeurs spécialisés pour l’IA (l’unité de traitement graphique, ou GPU, et le circuit intégré spécifique Tensor Processing Unit, ou TPU), 25 % par des processeurs classiques et à hauteur d’environ 10 % par les processeurs en veille, et les 7 % restants pour le refroidissement des serveurs et le stockage de données.

Autrement dit, Google ne tient ici compte que de l’électricité consommée par ses propres data centers, et pas de celle consommée par les terminaux et les routeurs des utilisateurs.

Par ailleurs, aucune information n’est donnée sur le nombre d’utilisateurs ou le nombre de requêtes prises en compte dans l’étude, ce qui questionne sa crédibilité. Dans ces conditions, impossible de savoir comment le comportement des utilisateurs peut affecter l’impact environnemental du modèle.

Impact environnemental du numérique : l’inquiétant boom à venir

De nouveaux chiffres de l’Ademe mettent en lumière l’impact environnemental croissant du secteur numérique, en constante progression. Le poids des équipements, toujours majoritaires dans l’empreinte carbone du secteur, est peu à peu concurrencé par celui des usages, qui connaissent un essor grandissant. La vague de l’IA générative devrait contribuer à les faire encore grimper.

Les data centers pèsent de plus en plus lourd dans l’empreinte carbone du numérique. Shutterstock

Google a racheté en 2024 l’équivalent de la production d’électricité annuelle de l’Irlande

La seconde raison tient à la façon de convertir l’énergie électrique consommée en équivalent CO2. Elle dépend du mix électrique de l’endroit où l’électricité est consommée, tant du côté des data centers que des terminaux des utilisateurs. Ici, on l’a vu, Google ne s’intéresse qu’à ses propres data centers.

Depuis longtemps, Google a misé sur l’optimisation énergétique, en se tournant vers des sources décarbonées ou renouvelables pour ses centres de données répartis partout dans le monde. Selon son dernier rapport environnemental, l’effort semble porter ses fruits, avec une diminution de 12 % des émissions en un an, alors que la demande a augmenté de 27 % sur la même période. Les besoins sont colossaux : en 2024, Google a consommé, pour ses infrastructures de calcul, 32 térawattsheures (TWh), soit l’équivalent de la production d’électricité annuelle de l’Irlande.

Un data center près de chez soi, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les annonces se multiplient en France et à l’étranger sur la construction de centres de données gigantesques, dédiés à répondre aux besoins en puissance de calcul de plus en plus colossaux requis par l’intelligence artificielle (IA). En France, il apparaît urgent de planifier et de réguler ce déploiement sur le territoire, qui n’est pas sans risque de créer des conflits dans l’allocation des ressources en électricité.

Les annonces se multiplient en France et à l’étranger sur la construction de centres de données gigantesques, dédiés à répondre aux besoins en puissance de calcul de plus en plus colossaux requis par l’intelligence artificielle (IA) TaylorVick/Unsplash

De fait, l’entreprise a signé 60 contrats exclusifs de fourniture en électricité à long terme en 2024, pour un total de 170 depuis 2010. Compte tenu de l’ampleur des opérations de Google, le fait d’avoir des contrats d’électricité exclusifs à long terme compromet la décarbonation dans d’autres secteurs. Par exemple, l’électricité à faibles émissions qui alimente les prompts pourrait être utilisée pour le chauffage, secteur qui dépend encore fortement des combustibles fossiles.

Dans certains cas, ces contrats impliquent la construction de nouvelles infrastructures de production d’énergie. Or, même pour la production d’énergie renouvelable décarbonée, leur bilan environnemental n’est pas entièrement neutre : par exemple, l’impact associé à la fabrication de panneaux photovoltaïques est compris entre 14 g eq CO2 et 73 g eq CO2 / kWh, ce que Google ne prend pas en compte dans ses calculs.

Enfin, de nombreux services de Google font appel à de la « colocation » de serveurs dans des data centers qui ne sont pas nécessairement décarbonés, ce qui n’est pas non plus pris en compte dans l’étude.

Autrement dit, les choix méthodologiques réalisés pour l’étude ont contribué à minimiser l’ampleur des chiffres.

Cinq gouttes d’eau par prompt, mais 12 000 piscines olympiques au total

La consommation d’eau douce est de plus en plus fréquemment prise en compte dans les rapports environnementaux liés au numérique. Et pour cause : il s’agit d’une ressource précieuse, constitutive d’une limite planétaire récemment franchie.

L’étude de Google estime que sa consommation d’eau pour Gemini est de 0,26 ml – soit cinq gouttes d’eau – par prompt. Un chiffre qui semble dérisoire, ramené à l’échelle d’un prompt, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières : il faut le mettre en perspective avec l’explosion des usages de l’IA.

Globalement, Google a consommé environ 8 100 millions de gallons (environ 30 millions de mètres cubes, l’équivalent de quelque 12 000 piscines olympiques) en 2024, avec une augmentation de 28 % par rapport à 2023.

Mais là aussi, le diable est dans les détails : le rapport de Google ne comptabilise que l’eau consommée pour refroidir les serveurs (selon un principe très similaire à la façon dont nous nous rafraîchissons lorsque la sueur s’évapore de notre corps). Le rapport exclut de fait la consommation d’eau liée à la production d’électricité et à la fabrication des serveurs et autres composants informatiques, qui sont pourtant prises en compte pour le calcul de son empreinte carbone, comme on l’a vu plus haut. En conséquence, les indicateurs d’impact environnemental (carbone, eau…) n’ont pas tous le même périmètre, ce qui complique leur interprétation.

Les métaux de nos objets connectés, face cachée de l’impact environnemental du numérique

Nos équipements numériques abritent chacun des dizaines de métaux, quasiment tous extraits en dehors de l’Europe. L’explosion du secteur numérique et la croissance exponentielle à venir de nos usages invitent à se pencher sur notre dépendance à ces matériaux et à leurs impacts environnementaux, sociaux et géopolitiques.

Des études encore trop opaques

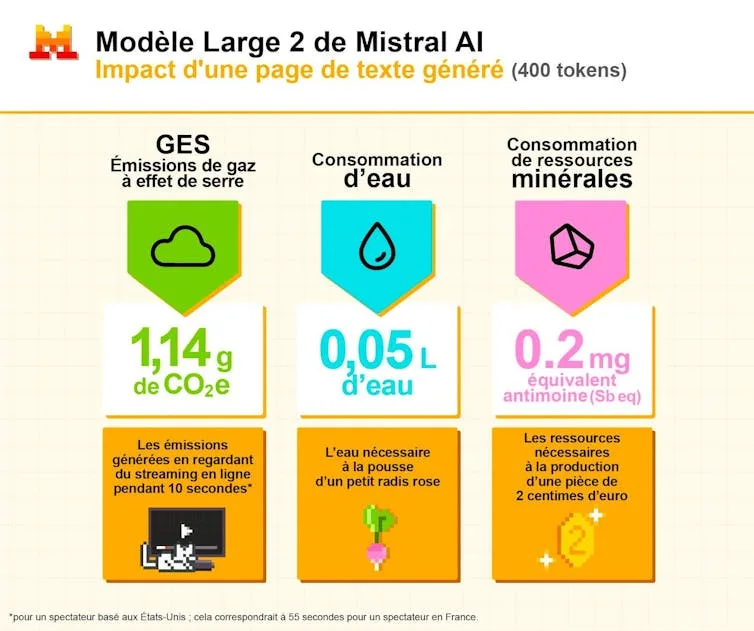

Comme la plupart des études sur le sujet, celle de Google a été menée en interne. Si on comprend l’enjeu de secret industriel, un tel manque de transparence et d’expertise indépendante pose la question de sa légitimité et surtout de sa crédibilité. On peut néanmoins chercher des points de comparaisons avec d’autres IA, par exemple à travers les éléments présentés par Mistral IA en juillet 2025 sur les impacts environnementaux associés au cycle de vie de son modèle Mistral Large 2, une première.

Cette étude a été menée en collaboration avec un acteur français reconnu de l’analyse du cycle de vie (ACV), Carbone4, avec le soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), ce qui est un élément de fiabilité. Les résultats sont les suivants.

Pendant les dix-huit mois de durée de vie totale du modèle, l’équivalent d’environ 20 000 tonnes eq CO2 ont été émises, 281 000 m3 d’eau consommée et 660 kg équivalent antimoine (indicateur qui prend en compte l’épuisement des matières premières minérales métalliques).

Mistral attire l’attention sur le fait que l’utilisation du modèle (inférence) a des effets qu’ils jugent « marginaux », si on considère un prompt moyen utilisant 400 « tokens » (unités de traitement corrélées à la taille du texte en sortie) : ce prompt correspond à l’émission de 1,14 g équivalent CO2, de 50 ml d’eau et 0,5 mg équivalent antimoine. Des chiffres plus élevés que ceux avancés par Google, obtenus, comme on l’a vu, grâce à une méthodologie avantageuse. De plus, Google s’est basé dans son étude sur un prompt « médian » sans donner davantage de détails statistiques, qui seraient pourtant bienvenus.

En réalité, l’une des principales motivations, que cela soit celles de Google ou de Mistral, derrière ce type d’étude reste d’ordre marketing : il s’agit de rassurer sur l’impact environnemental (ce qu’on pourrait qualifier de « greenwashing ») de l’IA pour pousser à la consommation. Ne parler que de l’impact venant des prompts des utilisateurs fait également perdre de vue la vision globale des coûts (par exemple, ceux liés à l’entraînement des modèles).

L’électronique n’est aujourd’hui pas soutenable au sens du rapport de Brundtland : elle ne répond pas « aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » Pour pouvoir atteindre les engagements fixés par les accords de Paris pour 2050, l’impact de toute l’industrie, y compris celle de l’électronique, doit être fortement réduit. Des solutions existent, mais nécessitent une transformation globale de l’industrie électronique dont les impacts environnementaux augmentent rapidement, notamment de par son rôle dans la transformation numérique.

Reconnaissons que le principe d’effectuer des études d’impacts est positif. Mais l’opacité de ces études, même lorsqu’elles ont le mérite d’exister, doit être interrogée. Car, à ce jour, Mistral pas plus que Google n’ont pas dévoilé tous les détails des méthodologies utilisées, les études ayant été menées en interne. Or, il faudrait pouvoir disposer d’un référentiel commun qui permettrait de clarifier ce qui doit être pris en compte dans l’analyse complète du cycle de vie (ACV) d’un modèle d’IA. Ceci permettrait de réellement comparer les résultats d’un modèle à l’autre et de limiter les effets marketing.

Une des limites tient probablement à la complexité des IA génératives. Quelle part de l’empreinte environnementale peut-on rattacher à l’utilisation du smartphone ou de l’ordinateur pour le prompt ? Les modèles permettant le fine-tuning pour s’adapter à l’utilisateur consomment-ils plus ?

La plupart des études sur l’empreinte environnementale des IA génératives les considèrent comme des systèmes fermés, ce qui empêche d’aborder la question pourtant cruciale des effets rebonds induits par ces nouvelles technologies. Cela empêche de voir l’augmentation vertigineuse de nos usages de l’IA, en résumant le problème au coût environnemental d’un seul prompt.

Denis Trystram, Professeur des universités en informatique, Université Grenoble Alpes (UGA); Danilo Carastan Dos Santos, Professeur assistant, Université Grenoble Alpes (UGA); Djoser Simeu, Ingénieure de recherche en Intelligence Artificielle Frugale, Inria et Laurent Lefèvre, Chercheur en informatique, Inria

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Pourquoi la transformation numérique n’est pas une voie royale vers la neutralité carbone

Souvent présenté comme un levier indispensable pour décarboner nos économies, le numérique est loin d’être une solution miracle. Derrière ses promesses techniques et économiques se cachent des coûts environnementaux et humains croissants. La planète ne bénéficiera pas nécessairement d’une numérisation massive qui risque, au contraire, d’aggraver notre dépendance en termes de ressources et d’énergie.