Sans communautés d’action, la transition écologique restera une ambition isolée, incapable de produire les transformations systémiques nécessaires. Les défis socio-environnementaux ne peuvent être traités par une logique sectorielle ou descendante. Leur complexité appelle au contraire des réponses coopératives, capables de mobiliser à la fois les expertises institutionnelles, les savoirs citoyens et les dynamiques locales. Le Guide méthodologique du Faire ensemble de la Fonda fournit des outils précieux pour dépasser cette difficulté ety propose une méthode structurée pour constituer, organiser et animer ces communautés d’action.

Les points clés essentiels

Par Pierre-Henry Dodart, Administrateur de l’État engagé pour la transition écologique

Le guide insiste ainsi sur plusieurs points clés essentiels :

- ✔️ Diagnostiquer collectivement les besoins : avant d’agir, il est indispensable de comprendre ensemble les réalités du terrain. Cela signifie associer les habitants, les professionnels, les institutions et les acteurs économiques pour identifier les véritables enjeux. Ce travail partagé permet d’éviter les solutions plaquées de l’extérieur, souvent inefficaces ou mal acceptées, et de partir des besoins réels pour construire des actions adaptées.

- ✔️ Créer une vision partagée : la transition écologique suppose de dépasser les visions individuelles pour élaborer un horizon commun. Le guide propose des méthodes pour construire ce cap collectif, en faisant émerger des objectifs partagés, réalistes et mobilisateurs. Cette vision commune sert ensuite de repère à toutes les actions du collectif, en renforçant leur cohérence et leur impact.

- ✔️ Animer la coopération dans la durée : construire une communauté d’action ne suffit pas ; il faut aussi l’entretenir. Cela implique de cultiver la confiance entre les membres, de valoriser la reconnaissance mutuelle, et d’adapter les stratégies au fil des évolutions du contexte. Le guide montre comment accompagner cette dynamique vivante, en tenant compte des rythmes différents des participants et des obstacles inévitables.

- ✔️ Faire du « faire ensemble » une compétence collective : au-delà de chaque projet, le guide invite à ancrer durablement la capacité à coopérer dans les pratiques des acteurs. Il s’agit d’apprendre ensemble à agir de manière plus horizontale, ouverte et réflexive, pour que la coopération devienne un réflexe collectif, et non une exception.

Ce guide montre que la coopération ne se décrète pas. Elle se construit patiemment, par l’intelligence collective, la mise en synergie des énergies locales et l’apprentissage commun.

Pierre-Henry Dodart, Administrateur de l’État engagé pour la transition écologique

le « faire ensemble » est la condition de la transition écologique

Se projeter vers un horizon commun

L’histoire montre que les combats pour la liberté et le développement du fait associatif ont été gagnés quand ils ont été portés collectivement. Définie par l’article 1er de la loi 1901, l’association est la « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Faire association, c’est donc faire ensemble : choisir le commun plutôt que l’intérêt particulier, le long terme plutôt que l’immédiateté, la coopération plutôt que la compétition.

Nils Pedersen – Président de la Fonda

Pour Nils Pedersen, Président de la Fonda, « la portée politique du fait associatif est pourtant souvent méconnue. À l’heure où la verticalité du pouvoir montre ses limites, faire association s’impose« .

Depuis sa création en 1981, la Fonda contribue à développer et à structurer la vie associative de notre pays et à son rayonnement en Europe. Notre association est animée par la conviction que l’associativité n’est pas seulement un marqueur de citoyenneté, elle en est la matrice même.

La Fonda documente les pratiques associatives, éclaire leurs enjeux1 et en valorise l’apport essentiel à la société. Depuis 2010, elle nourrit sa réflexion grâce à une démarche de prospective2 participative appliquée aux associations. Ces explorations au long cours lui ont permis de mettre en lumière l’émergence de nouveaux modes d’action plus coopératifs, qui renouvellent l’esprit originel du fait associatif.

La Fonda a forgé un nouveau concept :

la « communauté d’action ».

Il ne s’agit ni d’une nouvelle institution ni d’un nouveau dispositif, mais d’un groupe d’acteurs qui

décident de mener ensemble une stratégie d’impact collectif3. Pour le dire autrement, c’est le

progrès de l’action qui est recherché avec la mise en commun de moyens, de connaissances et d’engagements4.

Cette vision, qui articule approche systémique des enjeux et promotion de la coopération, est en phase avec l’Agenda 2030 des Nations unies. Ce dernier ne se limite pas à un idéal de société. Bien au contraire, il fixe les objectifs à atteindre qui définissent les conditions mêmes de notre existence et de la durabilité de notre planète. Il propose également une méthode, qui repose sur l’horizontalité et

la coopération entre grandes familles d’acteurs.

Le 17e Objectif de développement durable — Partenariats pour la réalisation des objectifs — n’appelle-t-il pas de manière explicite une association entre États, collectivités territoriales, entreprises et autres organisations de la société civile5 ?

Toutefois, ceux qui ont tenté de telles coopérations le reconnaissent :

cela n’a rien d’intuitif. Entre des organisations aux histoires, aux ambitions, aux cultures et aux temporalités différentes, il est parfois difficile de « faire communauté », même avec la

meilleure volonté.

Derrière les incitations — voire les injonctions — à agir en partenariat, les acteurs se trouvent souvent démunis. Ils ont besoin d’éclairages méthodologiques et d’exemples. C’est dans cet esprit que la Fonda a lancé en 2017 l’un de ses grands chantiers : « Faire ensemble 2030 », qui porte aujourd’hui ses fruits.

Son objectif est d’outiller les acteurs associatifs, mais aussi leurs partenaires, dans la création de communautés d’action. Ces dernières ne se font pas en un jour : elles sont le fruit d’une construction longue, patiente et méticuleuse, avec des succès et des échecs.

Tout en s’enracinant dans un passage à l’action concret, cette méthode nous permet de nous projeter collectivement vers un horizon commun.

Faire ensemble, c’est parier sur l’intelligence collective, et contrer le réflexe de mise en concurrence

ou de repli. C’est aussi reconnaître la diversité et la pluralité des parties prenantes6 de l’Agenda 2030.

En somme, c’est nous donner les moyens de construire dès aujourd’hui, ce monde inclusif et durable que nous appelons de nos vœux.

Nils Pedersen

Président de la Fonda

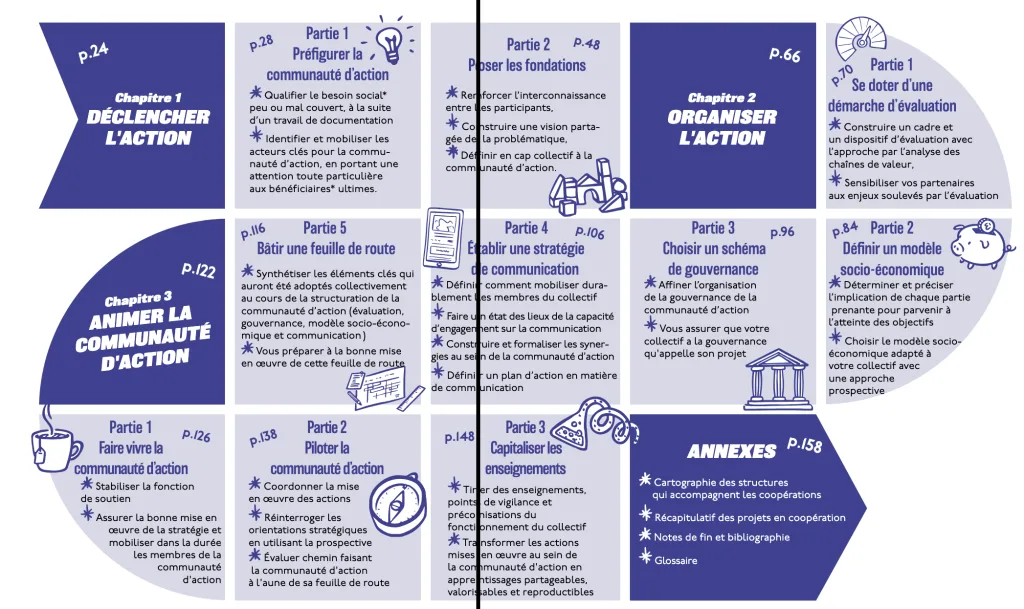

1 – Déclencher l’action

La constitution d’une communauté d’action ne s’improvise ni ne se décrète. C’est le fruit d’un processus qui demande du temps, de l’énergie, de l’engagement et des moyens. Pour déclencher l’action, il convient :

- — D’identifier et caractériser un besoin social peu ou mal satisfait. C’est ce pourquoi des acteurs veulent unir leurs forces pour construire ensemble une solution transformatrice : il s’agit de répondre à des enjeux, des défis qui font sens sur un territoire donné. — De mobiliser les personnes concernées par cette problématique. Cette étape implique d’aller à leur rencontre, de leur présenter la démarche, de les consulter sur sa pertinence, de les convaincre de s’y impliquer et de les inclure dans la communauté d’action, si cela se justifie.

- — De définir le périmètre d’action de la communauté d’action. Tous les acteurs n’interviennent pas à la même échelle (locale, départementale, nationale) ni avec le même découpage administratif (région, département, etc.) Il est donc fondamental de prendre en compte la diversité des acteurs engagés,

et de s’assurer qu’ils sont d’accord sur le périmètre retenu.

Une fois que la communauté d’action commence à prendre forme, il est indispensable de se doter de solides fondations : - — Construire une vision partagée des enjeux, et des réponses existantes. Pour donner corps à la communauté d’action, il est nécessaire de réaliser collectivement un état des lieux sur la problématique, mais aussi de cartographier l’écosystème d’acteurs en précisant les actions déployées. Enfin, une réflexion commune sur les ressorts, les conditions et les avantages de la coopération permet de consolider la communauté d’action.

- — Construire un cap collectif. Cela revient à définir pour les participants « ce qui compte » pour la communauté d’action et à le traduire en horizon de transformation. Cette étape clé va ensuite permettre de construire le dispositif de suivi et d’évaluation (voir chapitre 2 « organiser la communauté d’action »).

- — Favoriser l’interconnaissance entre les participants. Pour la constitution de la communauté d’action, la création de liens de confiance entre les participants est primordiale. Cela implique de consacrer du temps, de l’énergie, en faisant appel à la créativité, pour que les membres de la communauté apprennent à se connaître et à se faire confiance, ainsi qu’à mieux appréhender les structures et

les dispositifs existants.

Préfigurer la communauté d’action

La communauté d’action est « un groupe d’acteurs qui décident ensemble de mener une action déterminée et qui se donnent pour cette action, les moyens de mesurer l’efficacité7 de ce qu’ils font8. » Toutefois, la constitution d’une telle communauté ne s’improvise pas et exige du temps, de l’énergie, et une envie de « faire ensemble » pour une cause commune.

Poser les fondations d’une Communauté d’action

La communauté d’action a désormais besoin de fondations solides avant d’organiser ses actions. Cela implique pour les membres d’apprendre à (mieux) se connaître, à s’accorder sur une vision commune de la problématique et de définir un cap collectif partagé.

2 – Organiser l’action

Une fois que la communauté d’action s’est dotée de solides fondations (voir chapitre 1 « déclencher l’action »), il est temps de structurer le collectif. Le bon déroulé de cette structuration reposera en partie sur la fonction de soutien (voir préambule « La fonction de soutien »). Pour organiser la communauté d’action, il convient :

- — De se doter d’une démarche d’évaluation. Véritable outil de pilotage, l’évaluation doit être pensée dès les premières actions du collectif. Cette co-construction permet de s’assurer que les membres ont une vision partagée des objectifs qu’ils veulent atteindre.

- — De définir un modèle socio-économique. Pour réaliser son projet, le collectif a besoin de ressources et de moyens. Au-delà de l’aspect financier, la définition du modèle socio-économique va permettre de structurer le collectif dans la durée et ainsi le pérenniser.

- — De choisir un schéma de gouvernance. En formalisant les engagements de chaque partie prenante, le schéma de gouvernance aligne le fonctionnement de la communauté d’action sur ses valeurs et ses objectifs.

- — D’établir une stratégie de communication. La stratégie de communication permet à la fois d’améliorer la coordination entre les membres et de renforcer l’engagement des parties prenantes.

Se doter d’une démarche d’évaluation

La co-construction d’un cadre et d’un dispositif d’évaluation9 est une étape importante dans la structuration d’une communauté d’action : elle permet de s’assurer que les membres ont bien une vision partagée des objectifs qu’ils veulent atteindre ensemble. C’est aussi un véritable outil de pilotage, la démarche d’évaluation permettant de s’assurer de leur atteinte. Elle permet ainsi de mesurer les progrès comme les effets de l’action collective.

Dernière étape : bâtir une feuille de route. Ce plan d’action dont se dote la communauté d’action se base sur les éléments clés qui auront été adoptés collectivement (évaluation, gouvernance, modèle socio-économique et communication). Clé de voute de cette phase de structuration de la communauté d’action, la feuille de route organise les actions à court, moyen et long terme. Une fois que le collectif s’est doté d’une feuille route, il ne reste plus qu’à faire vivre cette coopération (voir chapitre 3 « animer le collectif »)

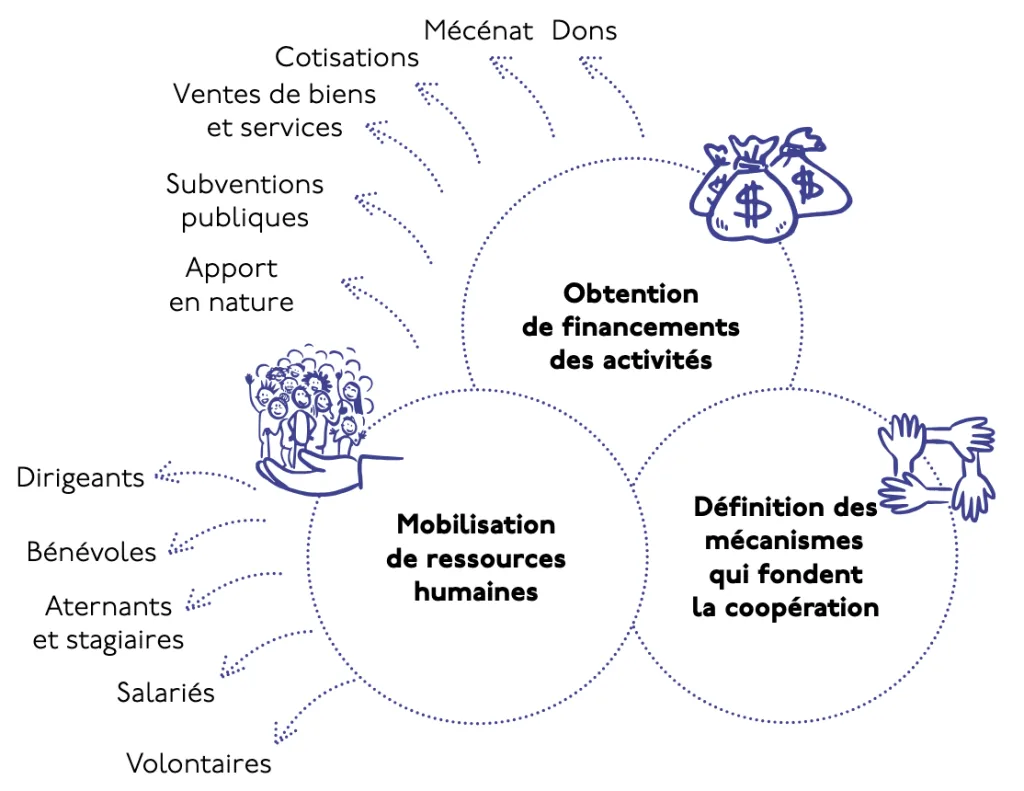

Définir un modèle socio-économique

Le modèle socio-économique10 désigne la structure des ressources et des moyens dont dispose la communauté d’action pour réaliser son projet, et la manière dont ceux-ci sont affectés. L’analyse du modèle socio-économique permet de vérifier la cohérence11 des moyens par rapport aux valeurs et aux objectifs de la communauté d’action. La construction d’un modèle socio-économique est donc une étape importante, car elle va permettre de structurer le projet dans la durée et d’identifier les ressources à activer pour le pérenniser.

Choisir un schéma de gouvernance

La gouvernance est définie par les « différents mécanismes permettant un alignement du fonctionnement de l’organisation sur les objectifs et les valeurs de son projet »12. Un collectif a besoin d’un cadre pour éviter certains écueils communs : des décisions unilatérales, un partage d’informations laborieux ou des périmètres d’action redondants. Choisir un schéma de gouvernance13 adapté, c’est donc poser les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la communauté d’action, mais aussi assurer une coopération sereine.

Établir une stratégie de communication

Communiquer implique de se doter d’un cadre commun et de règles partagées, comprises et acceptées par l’ensemble des parties prenantes. Le rôle de la fonction de soutien14 va être alors de veiller à ce que ce cadre commun puisse être mis en œuvre, et parfois, de rappeler les règles. Un groupe de travail15 dédié peut s’avérer nécessaire pour effectuer toutes les tâches inhérentes à un travail de communication, avec un degré d’intensité à définir au préalable par les parties prenantes : événements, réseaux sociaux, relations presse…

Bâtir une feuille de route

La feuille de route16 est un plan d’action commun dont se dote la communauté d’action. Son objectif est de structurer, mettre en cohérence et organiser les actions à court, moyen et long terme. Pour les membres de la communauté d’action, comme pour les partenaires externes, la définition d’une feuille de route est essentielle, car elle permet de suivre les progrès de l’action collective dans le temps.

3 – Animer la communauté d’action

Dotée de solides fondations (voir chapitre 1 — Déclencher), la communauté d’action s’est structurée en choisissant collectivement une démarche d’évaluation, un modèle socio-économique, un schéma de gouvernance et une stratégie de communication17 (voir chapitre 2 — Organiser).

L’ensemble de ces éléments est synthétisé dans une feuille de route, véritable boussole de la communauté d’action. Les communautés d’action sont néanmoins des organisations apprenantes : c’est chemin faisant que les modalités de fonctionnement idéales seront stabilisées, au gré des avancées, des nouvelles arrivées dans le collectif, des essais… Le rôle de la fonction de soutien est maintenant (voir préambule)

d’animer la communauté d’action. Pour cela, il convient :

- — De faire vivre le collectif. Une communauté d’action ne vit que dans la durée. Pour remobiliser régulièrement les membres, la fonction de soutien a besoin d’être portée par plusieurs personnes ou structures.

- — De piloter la communauté d’action. En s’appuyant sur la feuille de route notamment, la fonction de soutien assure l’évaluation des premières actions coordonnées. Si celles-ci s’avèrent caduques, les orientations stratégiques doivent être réétudiées, en utilisant la prospective.

- — De capitaliser les enseignements. En transformant ses actions en apprentissages reproductibles, la capitalisation s’avère stratégique pour la communauté d’action. Capitaliser ses enseignements lui permet de grandir, mais aussi d’enclencher des changements culturels systémiques.

- — « Faire (ensemble) système ». Cette conclusion de la déléguée générale de la Fonda Charlotte Debray éclaire les enjeux de ce guide et notamment son dispositif de transmission.

Faire vivre cette coopération s’apparente malheureusement souvent à un travail de Sisyphe : chaque nouveau membre demande un temps d’acculturation, chaque nouvelle action coordonnée un processus de délibération, chaque changement de l’environnement d’action une réorientation stratégique, etc

À défaut de proposer une formule miracle, ce guide vous propose un aperçu des outils à votre disposition, des structures capables de vous accompagner et des concepts développés au fil des pages (voir chapitre 4 — Et après ?).

Faire vivre la communauté d’action

La fonction de soutien joue un rôle majeur dans le déclenchement et la structuration de la communauté d’action. Idéalement portée par plusieurs personnes ou structures, elle demeure primordiale pour faire vivre la communauté d’action dans la durée. C’est elle qui fait vivre le collectif et remobilise régulièrement les membres. En cas de départ des participants ou de nouveaux membres, elle effectue un travail précieux de passage de relais pour les premiers et d’acculturation des seconds.

Piloter la communauté d’action

Après avoir structuré la communauté d’action, la fonction de soutien assure l’évaluation dès les premières actions à l’aune des documents établis précédemment, dont la feuille de route. Ce document de référence, véritable boussole du projet collectif, n’est néanmoins pas gravé dans le marbre : conserver son cap n’est pas un objectif en soi. Lorsque c’est nécessaire, il convient de réinterroger les orientations stratégiques, avec l’aide de la prospective

Capitaliser les enseignements

La capitalisation consiste à transformer des actions en apprentissages partageables, valorisables et reproductibles. Elle se révèle décisive pour les membres de la communauté d’action, ainsi que pour les acteurs de l’écosystème. Pour être menée à bien, elle suppose de s’appuyer sur un dispositif d’évaluation co-construit et approprié par les membres afin de collecter et analyser les données, et d’en tirer des enseignements stratégiques18 ou méthodologiques19.

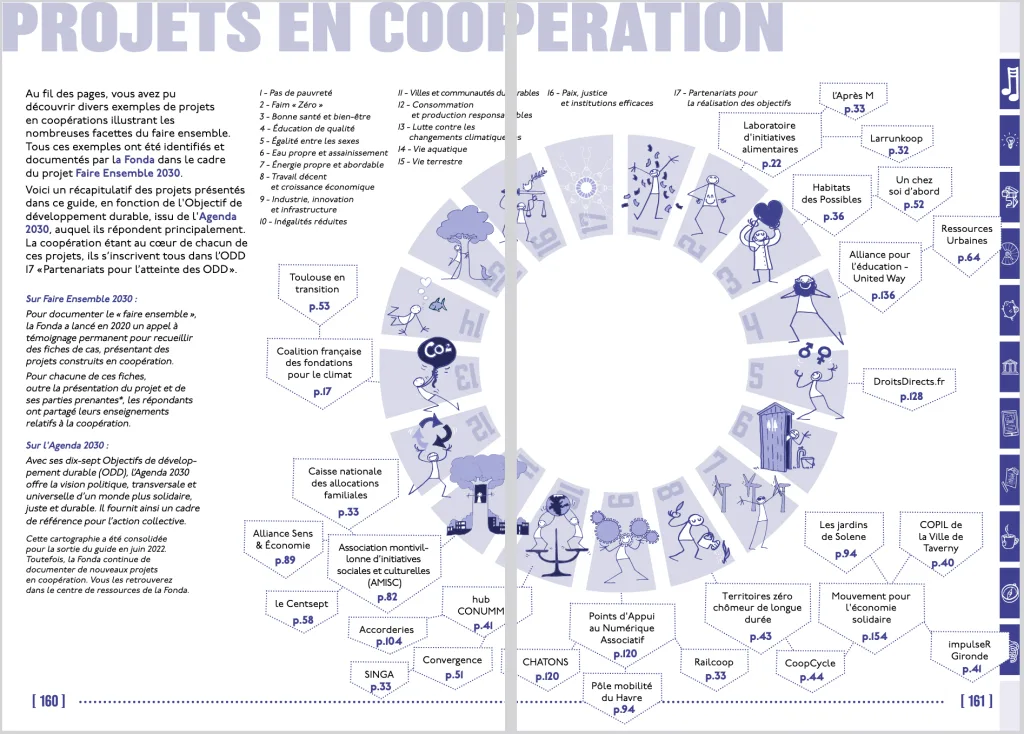

Projets en coopération

Guide méthodologique du Faire ensemble

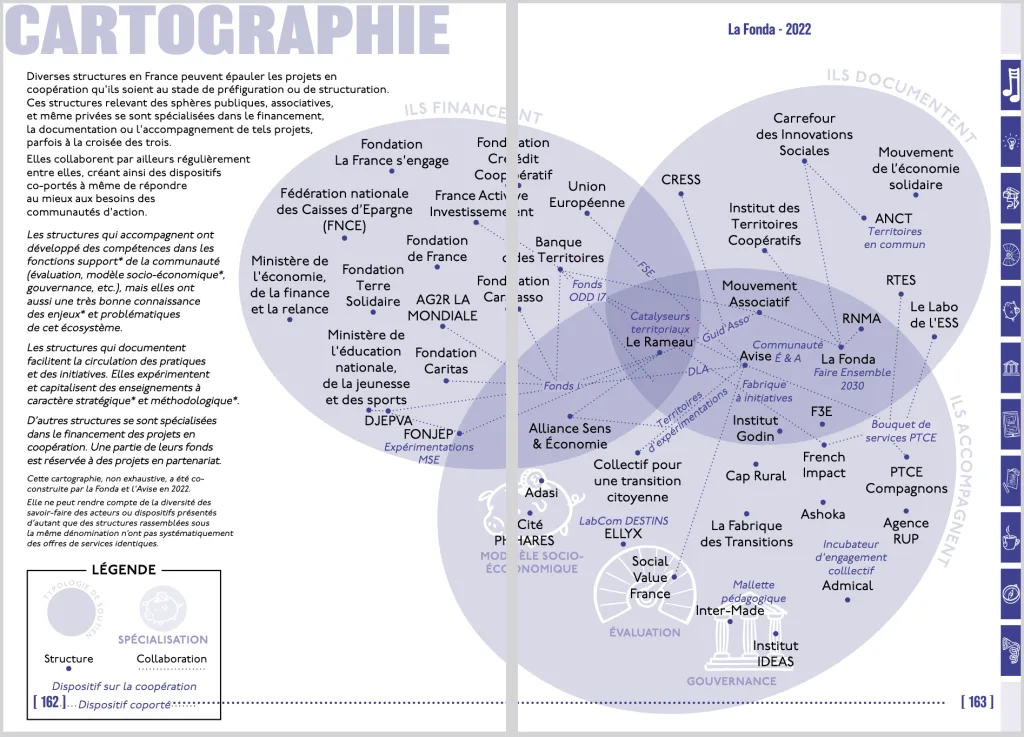

Cartographie

- Enjeu : Ce qui est en jeu, ce qui compte sur une thématique donnée. Quelque chose que l’on veut absolument préserver, améliorer ou obtenir. ↩︎

- Prospective : Initiée en France par Gaston Berger, la prospective pose pour principe que « demain est moins à découvrir qu’à inventer ». L’examen systématique des tendances vise à prendre en compte l’évolution de l’environnement d’action et à identifier les actions nécessaires pour faire advenir un futur souhaitable.

– Tendances : En prospective, ce terme désigne des faits objectifs, observables et mesurables, inscrits dans la durée ou émergents.

– Tendances lourdes : Phénomènes inévitables, qui structurent nos sociétés.

– Signaux faibles : Phénomènes émergents, qui peuvent se généraliser et introduire des changements profonds dans nos sociétés. ↩︎ - Fay Hanleybrown, John Kania et Mark Kramer, « Canaliser le changement : comment réussir l’impact Collectif », Stanford Social Innovation Review, 2012. ↩︎

- Yannick Blanc, « Qu’est-ce qu’une communauté d’action ? », Les associations dans un monde en transition,Tribune Fonda n° 230, juin 2016. ↩︎

- Société civile : L’ensemble des acteurs, des institutions et des dispositifs réglementaires qui animent et organisent l’espace public. Chaire Unesco Politiques Urbaines et Citoyenneté, « La démocratie

française sous tension », septembre 2020. ↩︎ - Parties prenantes : Institution, organisation, communauté, collectif ou individu qui est concerné par un projet et ses conséquences, en y prenant une part active ou en subissant les conséquences. ↩︎

- Efficacité : Évaluation qui consiste à mesurer si les objectifs de l’action ont été atteints, ou sont en train de l’être. ↩︎

- Yannick Blanc, « Numérique et démocratie », Les associations dans un monde en transition, Tribune Fonda n° 230, juin 2016. ↩︎

- Dispositif d’évaluation : Méthodes et outils qui vont permettre d’évaluer, c’est-à-dire de collecter les indicateurs retenus puis de les « faire parler » en fonction des questions évaluatives. Le dispositif d’évaluation précise une feuille de route, les acteurs impliqués à chaque étape de cette feuille de route, les

instruments de collecte de données, ainsi que les modalités de capitalisation méthodologique sur la démarche elle-même. ↩︎ - Modèle socio-économique : Ensemble des ressources et des moyens dont un projet dispose, et plus

précisément la manière dont ceux-ci sont affectés au projet pour son bon fonctionnement. ↩︎ - Cohérence : Évaluation de la cohérence consiste à vérifier l’adéquation des moyens engagés avec les objectifs. ↩︎

- Christian Hoarau et Jean-Louis Laville, La gouvernance des associations. Économie, sociologie, gestion, ÈRES, 2008. ↩︎

- Gouvernance : Différents mécanismes permettant un alignement du fonctionnement de l’organisation sur les objectifs et les valeurs de son projet.

– Schéma de gouvernance : Présentation détaillée des mandats de chaque instance (équipe projet,

copil, cotech, etc.), des acteurs qui y siégeront et leurs engagements, des circuits de communication et de décision. ↩︎ - Fonction de soutien : Groupe d’individus, de structures ou structure ad hoc qui facilite la participation des différents acteurs d’une communauté d’action, tout en créant les conditions de sa pérennisation et de son développement dans la durée. La littérature anglophone sur l’impact collectif l’appelle la fonction backbone, c’est-à-dire la colonne vertébrale. Activités qui contribuent au fonctionnement d’une structure et sans l’appui desquelles celle-ci ne peut pas mener ses actions (gestion administrative et financière, communication…) ↩︎

- Groupe de travail : Instance regroupant plusieurs personnes ou structures afin de concevoir et réaliser un projet à la communauté d’action ou résoudre un problème spécifique qu’elle rencontre. ↩︎

- Feuille de route : Plan dont les actions sont enchaînées et échelonnées. La feuille de route d’une communauté d’action est composée d’un dispositif d’évaluation, d’un modèle socio-économique, d’un

schéma de gouvernance et d’une stratégie de communication. ↩︎ - Stratégie de communication : Feuille de route définissant l’utilité de la communication du collectif, son

périmètre, sa fréquence, les acteurs visés et par quels canaux. ↩︎ - Enseignements à caractère stratégique : Apprentissages tirés de la réponse aux questions suivantes : quelle est la meilleure combinaison d’action pour atteindre nos objectifs ? Que les objectifs soient atteints ou pas, comment devons-nous modifier notre feuille de route ? ↩︎

- Enseignements à caractère méthodologique : Apprentissages tirés de la réponse aux questions suivantes : que les objectifs de réalisations, de résultats ou d’impacts soient atteints ou pas, qu’avons-nous appris sur la manière de faire ? ↩︎