L’avenir de l’agriculture française réside-t-il dans l’agroécologie ? Longtemps façonnée par un modèle productiviste qui a détruit des emplois, la biodiversité et le climat, l’agriculture est aujourd’hui confrontée à un double défi : préserver l’environnement tout en créant des emplois durables et valorisants. Entre promesses de modernisation non tenues et essor de pratiques plus respectueuses de l’environnement, cet article de Sarah Champagne, Coordinatrice des programmes Transition énergétique, écologique et sociale à la Fondation Heinrich Böll, examine comment la transition agroécologique pourrait devenir une bouée de sauvetage économique et sociale pour les territoires ruraux.

L’agriculture conventionnelle bénéficie du soutien des pouvoirs publics français depuis des décennies, souvent au détriment des moyens de subsistance des petits agriculteurs et de la santé des consommateurs. Elle repose sur une promesse : rendre l’alimentation accessible à tous (« nourrir le monde ») tout en éradiquant la pauvreté rurale et en modernisant les métiers agricoles en les rendant moins pénibles. Dans l’ensemble, la France et l’Europe n’ont pas tenu cette promesse.

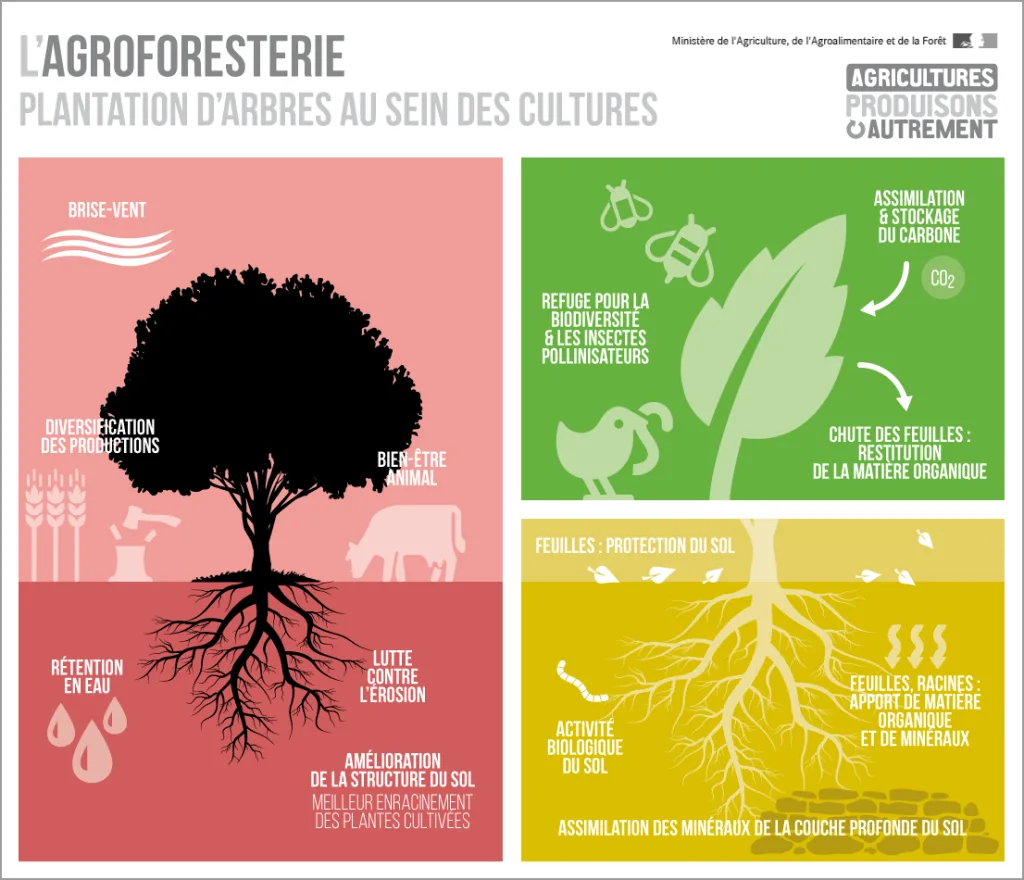

C’est pourquoi, afin d’ouvrir la voie à des alternatives plus viables, un certain nombre d’agriculteurs se tournent désormais vers des pratiques agroécologiques.

Les avantages environnementaux de l’agroécologie sont incontestables, mais qu’en est-il de ses avantages socio-économiques ?

Peut-elle réellement créer et maintenir des emplois durables et valorisants, tant à la ferme qu’aux alentours ?

Croissance infinie et emplois faciles : la fausse promesse de l’agriculture conventionnelle

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements européens ont mis en œuvre un nouveau modèle agricole visant à garantir l’accès à l’alimentation pour tous les Européens. Le travail agricole devait également devenir moins pénible physiquement grâce à des machines modernes, principalement importées d’outre-Atlantique.

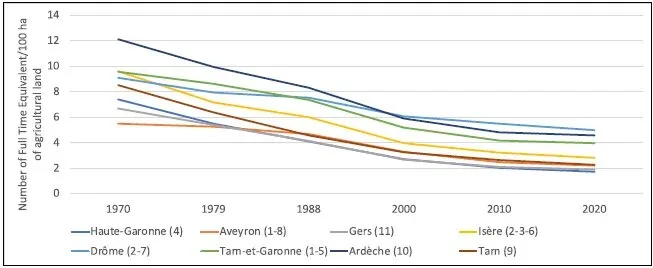

Conformément à ce nouveau modèle économique de productivité et de croissance rapides, l’agriculture était elle aussi censée améliorer constamment sa productivité, notamment par la mécanisation des travaux agricoles. La recherche de rendements accrus et d’une rentabilité à court terme a conduit les agriculteurs à se spécialiser dans un ou quelques types de production. Dans le massif limousin, par exemple, l’élevage bovin s’est rapidement développé dans les années 1980 car il était moins exigeant en main-d’œuvre que l’élevage ovin. La spécialisation dans l’élevage bovin a permis de simplifier les méthodes agricoles et d’agrandir les exploitations, laissant de nombreuses tourbières en friche. De plus, l’élevage bovin étant moins exigeant en main-d’œuvre et plus productif, et les exploitations s’agrandissant sans cesse, le nombre d’emplois agricoles a diminué : aujourd’hui en France, il ne reste que 8 % du nombre d’agriculteurs de 1950. Ce phénomène est aujourd’hui reconnu comme l‘une des principales causes du déclin rural, tant sur le plan de la vie sociale que sur celui des opportunités d’emploi :

Les habitants des zones rurales ont tendance à migrer vers les villes à la recherche de meilleures conditions de vie

D’après les données officielles, un tiers des exploitations agricoles et 80 000 emplois agricoles ont disparu entre 2000 et 2020, tandis que la superficie moyenne des exploitations a doublé en 30 ans. En France, seules les grandes exploitations (136 ha ou plus) ont vu leur nombre augmenter ces dernières décennies. Plus inquiétant encore, on observe en France de grandes entreprises – dont les activités ne sont pas nécessairement liées à l’agriculture – acquérir de vastes parcelles agricoles, certaines s’étendant sur des milliers d’hectares. Leur pouvoir d’achat étant bien supérieur à celui des petits exploitants, le prix des terres s’envole. Un cercle vicieux se met alors en place : plus l’exploitation est grande, plus elle devient chère et inaccessible aux petits agriculteurs souhaitant s’y installer.

La Terre aux paysan•nes : l’agro-industrie hors-champ !

Enfin, et surtout, l’agriculture conventionnelle, fortement dépendante des pesticides, des engrais et de la taille des haies de synthèse pour agrandir les surfaces cultivées, met gravement en péril la biodiversité et le climat. Par conséquent, les événements extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, qui ne font que s’aggraver avec le changement climatique, ont des conséquences extrêmement négatives sur les rendements et donc sur l’emploi (actuel et futur). La production agricole actuelle tendant déjà à stagner, les perspectives à moyen et long terme sont sombres.

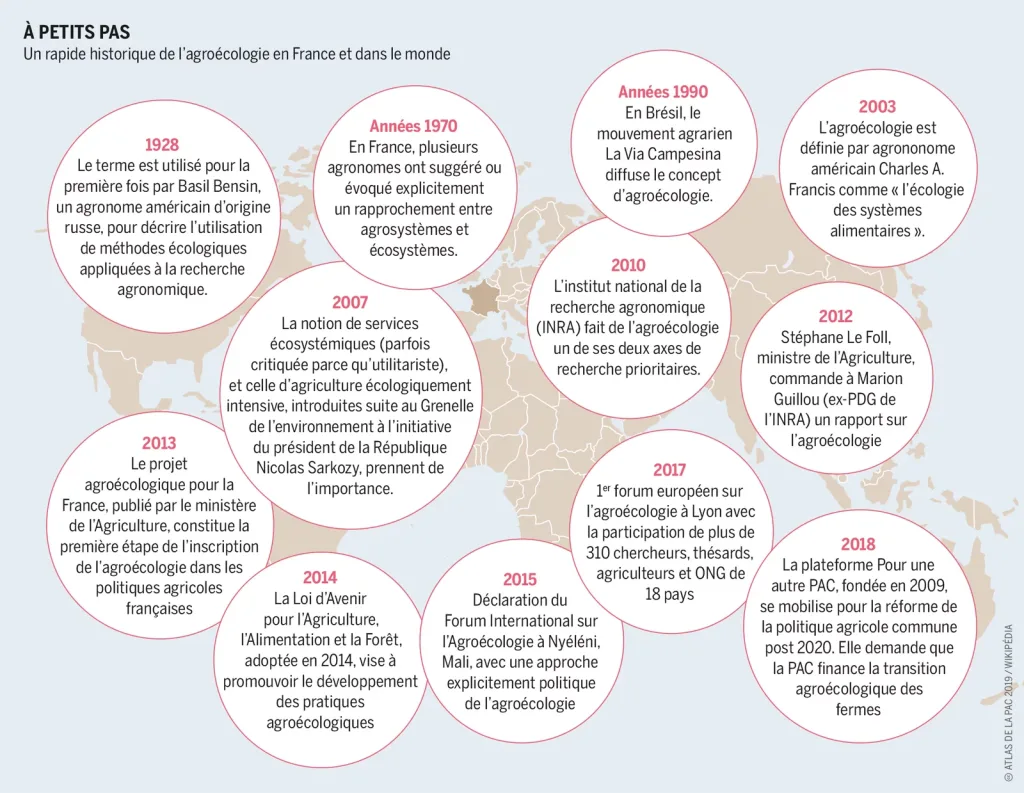

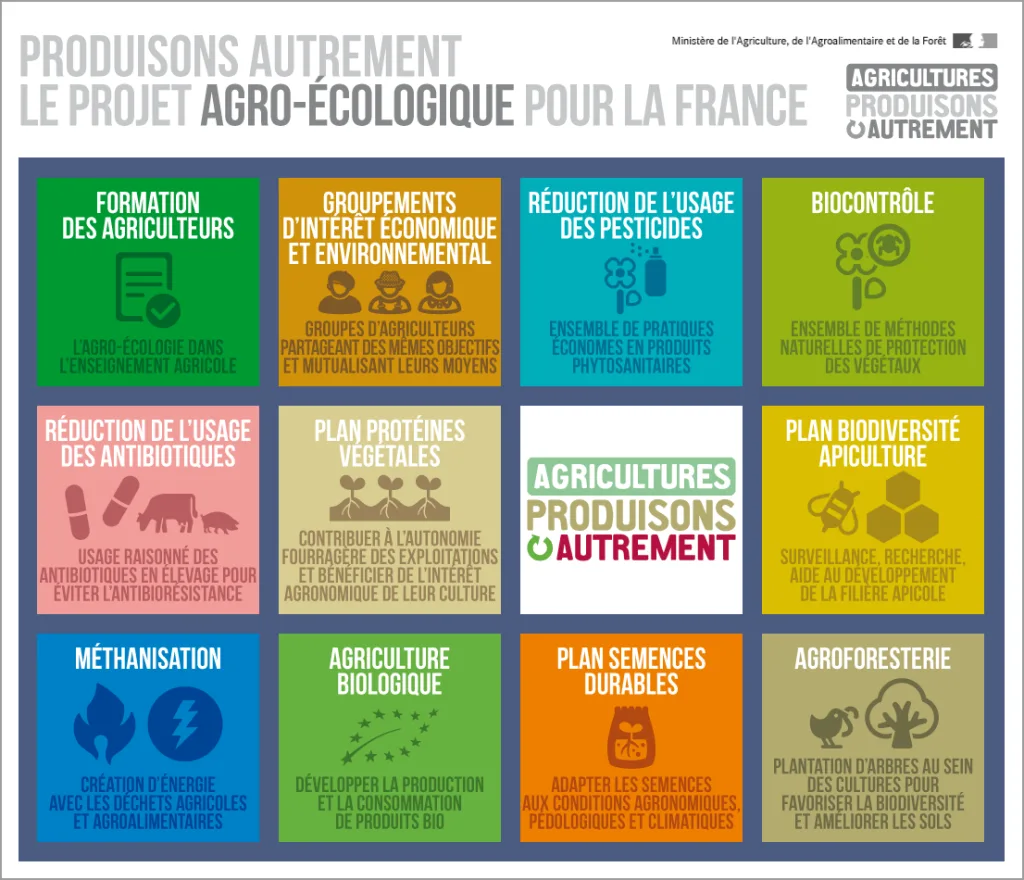

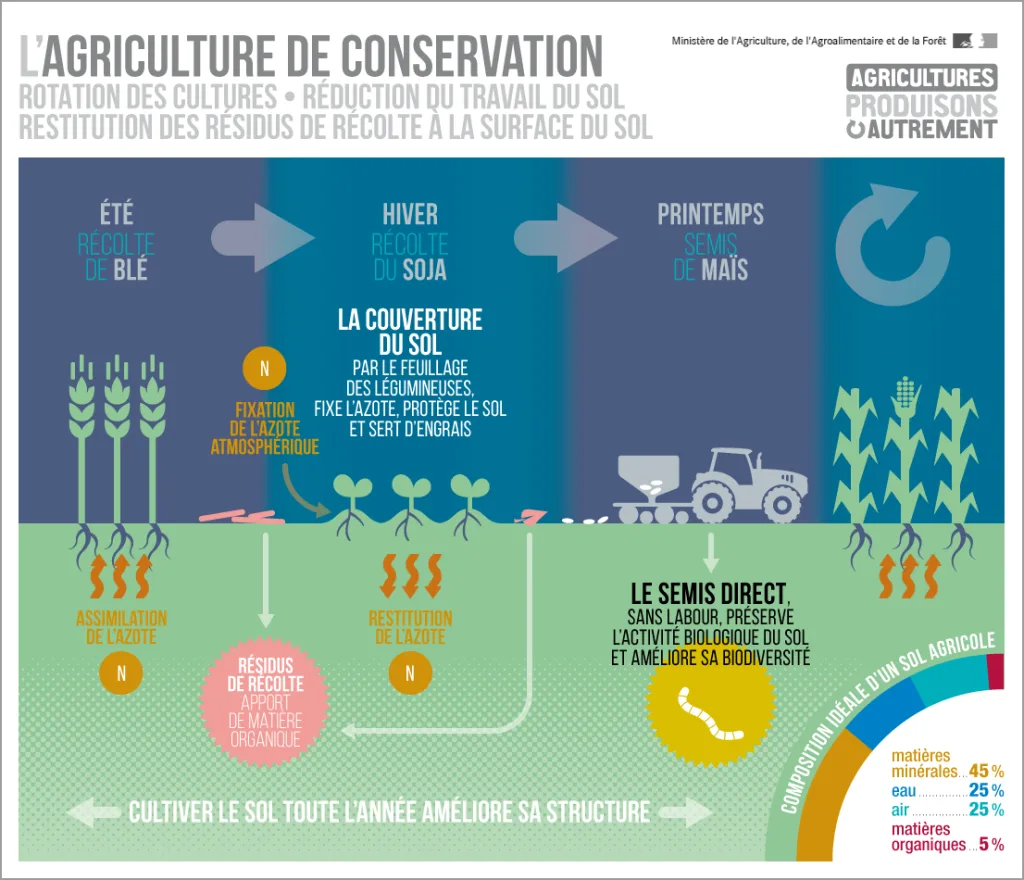

L’AGROÉCOLOGIE : Inscrire l’agriculture dans la transition

L’agroécologie : une alternative prometteuse à l’agriculture conventionnelle

Malgré la tendance récente des gouvernements européens à réduire leur soutien à la transition écologique, la demande de produits alimentaires plus respectueux de l’environnement demeure forte, créant un marché prometteur pour les produits agroécologiques. Cependant, cela ne peut se faire sans un véritable soutien des décideurs politiques. Contrairement aux idées reçues, les avantages ne sont pas seulement environnementaux : les retombées économiques positives peuvent également être nombreuses.

Tout d’abord, la forte dépendance de l’agriculture conventionnelle aux produits agrochimiques et aux technologies de pointe a un coût. Les petits exploitants se retrouvent, de gré ou de force, pris dans un engrenage dont il est de plus en plus difficile de sortir : tandis que d’autres investissent dans des machines plus performantes et des intrants chimiques (dont les prix sont liés à la volatilité des marchés internationaux), ils sont contraints de suivre le mouvement pour rester compétitifs, ce qui se traduit souvent par un endettement accru.

À l’inverse, l’agroécologie ne requiert ni produits agrochimiques ni machines de pointe : une transition vers cette approche permettrait donc de réduire la dépendance des agriculteurs à l’égard de l’agro-industrie et d’améliorer potentiellement leurs conditions de vie.

Alors que plus de 80 études récentes démontrent que les transitions écologiques offrent plus d’emplois agricoles par unité et nécessitent une charge de travail plus importante que l’agriculture conventionnelle, des données empiriques soulignent également les avantages de l’agroécologie sur le maintien des emplois ruraux.

De manière générale, les montagnes françaises se prêtent moins à l’agriculture conventionnelle car elles offrent moins d’espace pour les grandes exploitations, et les conditions climatiques rigoureuses exigent une main-d’œuvre plus importante par hectare.

C’est pourquoi, dans de nombreux paysages montagneux, l’agriculture à petite échelle est restée la norme, préservant davantage d’emplois agricoles qu’ailleurs, mais favorisant également l’essor d’un tourisme durable, qui a à son tour créé et diversifié des emplois locaux.

Sans compter que ces emplois sont à l’opposé de ce que l’anthropologue David Graeber qualifiait de « Bullshit Jobs » (travail inutile) : bien que le travail dans les fermes biologiques soit souvent plus chronophage, il est aussi plus gratifiant.

En effet, savoir qu’ils sont appréciés des consommateurs locaux et en lien direct avec eux contribue grandement au bien-être mental des agriculteurs.

Parallèlement, des liens plus étroits avec les agriculteurs permettent de restaurer le respect de leur profession :

les consommateurs savent d’où proviennent leurs aliments et sont rassurés quant à leur impact positif sur leur santé et l’environnement.

En ce sens, l’agroécologie offre une alternative plus humaine et interdépendante où les agriculteurs, mais aussi les habitants des zones rurales et les consommateurs, reprennent le pouvoir face aux multinationales de l’agroalimentaire comme Bayer et Yara. En renforçant le lien entre producteurs et consommateurs grâce à des circuits courts, l’agroécologie crée une multitude de marchés équitables et locaux, impliquant des échanges directs, mais aussi indirects, « du producteur au consommateur » via le développement d’entreprises régionales commercialisant des produits agroécologiques et leurs dérivés. Elle offre ainsi espoir et un avenir viable aux zones rurales souvent délaissées par les pouvoirs publics, tout en consolidant concrètement les communautés locales.

Le secteur agroalimentaire de l’UE a un besoin urgent d’un changement radical.

Alors, pourquoi ne nous tournons-nous pas tous massivement vers l’agroécologie ? Comme souvent, la réponse tient en quatre mots : manque de volonté politique. Le système agroalimentaire est complexe ; un changement de paradigme radical est donc nécessaire pour parvenir à une transition véritablement verte et équitable.

Voici quelques mesures importantes que la France et l’Europe devraient mettre en œuvre afin d’apporter le changement tant nécessaire.

Réformer la PAC

La politique agricole commune (PAC) de l’UE subventionne les exploitations agricoles en fonction de leur taille : plus l’exploitation est grande, plus elle reçoit de subventions. Bien que les exploitations agroécologiques aient tendance à avoir des taux d’emploi et des rendements par hectare plus élevés, elles sont généralement plus petites ; par conséquent, elles reçoivent moins de subventions que les grandes exploitations conventionnelles. Depuis des années, de nombreuses ONG, agriculteurs et experts réclament une réforme en profondeur de la PAC afin que les exploitations qui créent davantage d’emplois par hectare bénéficient d’un soutien accru de l’UE.

Réorienter et augmenter les subventions vers les exploitations agroécologiques permettrait également de compenser la hausse des coûts de main-d’œuvre, le travail étant mieux rémunéré. Actuellement, les prix des produits issus de pratiques agroécologiques sont supérieurs à ceux des produits conventionnels, mais pas suffisamment pour compenser le surcroît de main-d’œuvre nécessaire dans ces exploitations.

Accroître le soutien financier aux pratiques agricoles durables et à l’alimentation saine

Le principal défi est donc le suivant : comment garantir que les emplois dans le secteur agroécologique soient véritablement bien rémunérés et valorisants, tout en veillant à ce que les prix alimentaires restent accessibles à tous ?

Il est essentiel de rappeler que les agriculteurs ont droit à un revenu décent, les ouvriers agricoles à un salaire décent et les consommateurs à une alimentation adéquate.

L’agroécologie offre la possibilité de concilier ces trois droits, mais seulement si les décideurs politiques et les distributeurs s’engagent à y contribuer.

Il est du devoir de la France et de l’UE, avant toute chose, de garantir ces droits fondamentaux. Elles peuvent y parvenir en subventionnant davantage l’accès des citoyens à une alimentation agroécologique, assurant ainsi des débouchés commerciaux aux agriculteurs locaux. De nombreuses initiatives locales, souvent menées collectivement par la société civile et des élus écologistes ou de gauche, montrent la voie à suivre. À Montpellier, la Sécurité sociale de l’alimentation, et dans de nombreuses villes vertes, la mise en place de menus locaux, bio et végétariens dans les cantines scolaires, ont un impact très positif à cet égard.

Deuxièmement, si nous voulons rendre le travail agricole plus attractif, les revenus des agriculteurs et les salaires des ouvriers agricoles doivent impérativement être décents, c’est-à-dire bien supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui. Afin que cette évolution n’affecte pas négativement le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires, le surcoût devrait être supporté en priorité par les transformateurs et les distributeurs, dont les profits ont atteint des niveaux records ces dernières années. Les agriculteurs devraient pouvoir signer des contrats équitables avec l’industrie agroalimentaire, basés sur leurs dépenses réelles d’exploitation. De plus, nos décideurs politiques devraient les accompagner dans cette démarche.

Un soutien accru à la recherche

À l’heure actuelle, les recherches montrent des résultats plutôt positifs, tant quantitativement que qualitativement, concernant l’emploi dans les exploitations agroécologiques. Cependant, les données empiriques sur l’impact de l’agroécologie sur les conditions de travail sont rares et, pour l’instant, les conclusions sont mitigées. Entre autres, les recherches universitaires manquent sur la santé, notamment sur les conséquences du travail dans les exploitations agroécologiques sur la santé mentale. De plus, bien que les agriculteurs et les ouvriers agricoles perçoivent généralement le travail dans les exploitations agroécologiques comme plus valorisant que dans les exploitations conventionnelles, la main-d’œuvre y est souvent sous-payée et les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes – ces exploitations dépendent en partie de volontaires internationaux ou de travailleurs migrants bénéficiant d’une faible protection juridique. Ces situations ne sont en aucun cas viables si l’on souhaite attirer des agriculteurs sur le long terme.

L’agriculture durable est une question de choix

L’agroécologie recèle un fort potentiel d’amélioration de l’emploi, des conditions de travail et de la santé, mais ses bénéfices concrets dépendent largement du soutien qu’elle reçoit, ou non, de la part des détenteurs du pouvoir économique et politique. En fin de compte, c’est une question de choix :

si nous voulons que l’agriculture et l’alimentation profitent à notre planète, à nos agriculteurs et à nous-mêmes, plutôt qu’à une poignée de milliardaires de l’agro-industrie, nous devons nous mobiliser collectivement pour les défendre.

Article original en anglais « Greening French Agriculture: Can Agroecology Boost Rural Employment ? » publié sur https://www.boell.de/en/agroecology-our-roots-of-change