Notre façon d’habiter notre planète est une des causes principales de pollution. Comment loger huit milliards d’êtres humains… tout en respectant les limites écologiques de la planète. Utopie ? La Ville Linéaire de Gilles Gauthier rendrait efficace le transport en commun, réduisant de 95 % l’utilisation de terrains, de routes, d’infrastructures, d’automobiles, de pétrole et d’émissions de CO2. Ce type d’habitat répondrait aux besoins et à la tendance légitime de loger à « l’occidentale » 8 milliards de personnes, tout en protégeant l’écologie terrestre : diminution drastique de la déforestation (moins de bois nécessaire à l’habitation, au chauffage, à la cuisson), utilisation réduite des terres arables, accorder de nouveaux territoires aux espèces menacées, diminuer la consommation d’eau pour l’arrosage des terrains, mécaniser le recyclage des déchets.

À l’heure actuelle, pour offrir un logement moyen de 40 mètres carrés par personne, une métropole américaine et sa banlieue nécessitent entre 500 et 700 mètres carrés par habitant. Cela tient compte du lieu de travail, de l’espace nécessaire au transport, aux services et aux loisirs que nous utilisons. Pour offrir les mêmes fonctions à ses habitants, Paris a besoin de 300 mètres carrés par habitant et São Paulo, de 175. Maintenant, si on vous disait qu’en réduisant cette superficie à 20 mètres carrés par habitant l’on serait en mesure de diminuer de 97 % l’utilisation du sol, comment réagiriez-vous ? Cela signifie en gros qu’une ville comme Bordeaux passerait de 538 à environ 6 kilomètres carrés et ce, tout en améliorant la qualité de vie. Cet exploit écologique fait appel au concept de la ville linéaire. En 1979, mon intérêt pour améliorer l’efficacité des transports en commun m’a mené vers des études architecturales et urbanistiques. Ces études m’ont convaincu que la planète ne supporterait pas sept milliards de personnes aspirant légitimement à vivre selon le modèle américain. Ces villes s’entourent de banlieues énergivores qui utilisent d’énormes territoires nécessitant de nombreuses routes et voitures pour répondre à une qualité de vie que la ville ne peut offrir. Ma conclusion fut de rendre la ville linéaire, tout comme le pensa l’ingénieur Antonio Soria y Mata en 1888, mais en y ajoutant la hauteur, de nouvelles technologies et en prévoyant une transition réaliste avec l’existant. L’application, d’abord et avant tout dans les pays en émergence, répondrait également à l’expansion de nos villes actuelles. En juxtaposant et en interconnectant trois moyens de transport en commun (petits, moyens et longs trajets) nous éliminons les multiples connexions des systèmes actuels. Pour profiter des paysages, les trains de moyennes et de longues distances n’entrent dans la Ville Linéaire que pour y faire monter ou descendre leurs passagers. Dans un tel projet, chaque immeuble, légèrement décalé de son voisin, regrouperait 328 logements et logerait plus ou moins 775 habitants. Aux étages inférieurs, on retrouverait les commerces et services, sur le toit, un parc de quartier avec ses aires récréatives, son belvédère et un petit resto-bar. Ce toit terrasse supérieur, avec ces activités, recréerait les avantages sociologiques d’appartenance qu’offre le village, tout en permettant de profiter des commodités de la ville. Un chemin piéton relierait les toits entre eux. Des halls et des coursives raccorderaient également les modules de l’intérieur, augmentant ainsi les moyens d’évacuation lors de sinistres.

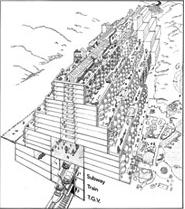

Les immeubles érigés en gradins se distingueraient par de multiples variations architecturales. Chaque habitation, dotée d’une grande terrasse privée et isolée du voisin, jouirait de la vue d’un site exceptionnel que seul un parc national peut offrir. La terrasse de palier, partagée par 43 logements, proposerait une piscine et des aires récréatives. Ces gradins créeraient des zones protégées pour les enfants et permettraient de les surveiller depuis la terrasse.

Un immeuble résidentiel s’élèverait de 12 à 16 étages. D’autres étages pourraient s’ajouter sous la partie résidentielle pour y inclure une partie commerciale. La hauteur varierait selon les besoins, modulant ainsi la ville linéaire à la manière d’une chaîne de montagnes passant de 12 à 32 étages. On y retrouverait la partie commerciale au rez-de-chaussée et les bureaux et manufactures aux étages. Une zone industrielle distincte permettrait de partager le coût de réhabilitation et de filtration des déchets.

Des services tels que postes de sécurité et d’incendie, ateliers et bureaux, espaces d’entreposage, commerces de proximité, chutes à déchets mécanisant le recyclage, ateliers publics et centre sportif directement relié à l’extérieur seraient prévus dans chaque immeuble.

Un aménagement paysager, entourerait l’immeuble et intègrerait, selon les besoins, des activités de loisirs extérieures. On pourrait donc y trouver : une piste cyclable, des parcs et des chemins piétonniers, des sentiers équestres, des jardins privés, différents équipements sportifs, des lieux historiques, des lieux servant à certaines activités publiques et quelques bâtiments que la trame structurale de la ville linéaire ne permet pas d’accueillir.

Le groupement de sept immeubles offrirait les services que son bassin de population peut justifier : arrêt de métro, équipements sportifs, parcs, commerces, etc. Un plus gros regroupement de modules nécessiterait les services d’une petite ville : arrêt de train de banlieue et de métro, services de loisirs et d’éducation, hôpital, services et commerces pour ce bassin de population, marché et centre-ville, etc. Enfin (tous les deux millions d’habitants, par exemple), on devrait trouver tous les services et avantages de nos grandes villes soit une liaison à un aéroport, un arrêt de TGV, de train de banlieue et de métro. Ce grand centre urbain pourrait s’élargir pour offrir la concentration d’activités d’un centre-ville.

Dans un tel projet, chaque immeuble, légèrement décalé de son voisin, regrouperait 328 logements et logerait plus ou moins 775 habitants. Aux étages inférieurs, on retrouverait les commerces et services, sur le toit, un parc de quartier avec ses aires récréatives, son belvédère et un petit resto-bar. Ce toit terrasse supérieur, avec ces activités, recréerait les avantages sociologiques d’appartenance qu’offre le village, tout en permettant de profiter des commodités de la ville. Un chemin piéton relierait les toits entre eux. Des halls et des coursives raccorderaient également les modules de l’intérieur, augmentant ainsi les moyens d’évacuation lors de sinistres.

Les immeubles érigés en gradins se distingueraient par de multiples variations architecturales. Chaque habitation, dotée d’une grande terrasse privée et isolée du voisin, jouirait de la vue d’un site exceptionnel que seul un parc national peut offrir. La terrasse de palier, partagée par 43 logements, proposerait une piscine et des aires récréatives. Ces gradins créeraient des zones protégées pour les enfants et permettraient de les surveiller depuis la terrasse.

Un immeuble résidentiel s’élèverait de 12 à 16 étages. D’autres étages pourraient s’ajouter sous la partie résidentielle pour y inclure une partie commerciale. La hauteur varierait selon les besoins, modulant ainsi la ville linéaire à la manière d’une chaîne de montagnes passant de 12 à 32 étages. On y retrouverait la partie commerciale au rez-de-chaussée et les bureaux et manufactures aux étages. Une zone industrielle distincte permettrait de partager le coût de réhabilitation et de filtration des déchets.

Des services tels que postes de sécurité et d’incendie, ateliers et bureaux, espaces d’entreposage, commerces de proximité, chutes à déchets mécanisant le recyclage, ateliers publics et centre sportif directement relié à l’extérieur seraient prévus dans chaque immeuble.

Un aménagement paysager, entourerait l’immeuble et intègrerait, selon les besoins, des activités de loisirs extérieures. On pourrait donc y trouver : une piste cyclable, des parcs et des chemins piétonniers, des sentiers équestres, des jardins privés, différents équipements sportifs, des lieux historiques, des lieux servant à certaines activités publiques et quelques bâtiments que la trame structurale de la ville linéaire ne permet pas d’accueillir.

Le groupement de sept immeubles offrirait les services que son bassin de population peut justifier : arrêt de métro, équipements sportifs, parcs, commerces, etc. Un plus gros regroupement de modules nécessiterait les services d’une petite ville : arrêt de train de banlieue et de métro, services de loisirs et d’éducation, hôpital, services et commerces pour ce bassin de population, marché et centre-ville, etc. Enfin (tous les deux millions d’habitants, par exemple), on devrait trouver tous les services et avantages de nos grandes villes soit une liaison à un aéroport, un arrêt de TGV, de train de banlieue et de métro. Ce grand centre urbain pourrait s’élargir pour offrir la concentration d’activités d’un centre-ville.

Le système de transport en commun, réparti sur trois niveaux superposés et interconnectés, desservirait usagers et marchandises sur de courtes (métro), moyennes (train de banlieue) et longues distances (TGV). La location de petits véhicules électriques et l’utilisation de petits chariots rendraient le transport de marchandises tout aussi efficace que peut l’être l’automobile. Un accès rapide et facile à ces différents véhicules et des vélos seraient prévus dans les wagons et les ascenseurs. Un aiguillage et des zones d’entreposage des wagons seraient également prévus pour acheminer rapidement les marchandises sans ralentir les circulations.

La Ville Linéaire, utilisant très peu d’espace, devrait serpenter entre les sites les plus intéressants d’un pays. Cela correspond très souvent à l’empiétement des routes nationales. La ville serait d’abord construite aux limites des villes actuelles et pourrait progresser vers les centres-villes à mesure que ces derniers deviennent vétustes ou abandonnés. On y conserverait que les constructions intéressantes. Au début, les voitures utiliseraient les sous-sols prévus pour les transports en commun et des autobus relieraient la Ville Linéaire à la vieille existante. Lorsque le nombre d’habitants pourrait le justifier, un train de banlieue s’ajouterait, puis le métro et enfin le TGV. Ce procédé d’implantation pourrait favoriser le développement de la Ville Linéaire, car elle doit être reliée avantageusement aux centres-villes existants.

Considérant les délais d’implantation et l’épuisement des ressources, je pense que de grandes orientations de ce type devraient être adoptées dès maintenant si nous ne voulons pas léguer aux générations futures des problèmes insurmontables.

Il reste beaucoup à faire : notamment illustrer la transition, ajouter des variantes architecturales, prévoir le développement virtuel d’implantation dans des villes ciblées et, surtout, convaincre et mobiliser les politiciens. L’auteur est ouvert aux commentaires, suggestions et collaborations.

Gilles Gauthier

Le système de transport en commun, réparti sur trois niveaux superposés et interconnectés, desservirait usagers et marchandises sur de courtes (métro), moyennes (train de banlieue) et longues distances (TGV). La location de petits véhicules électriques et l’utilisation de petits chariots rendraient le transport de marchandises tout aussi efficace que peut l’être l’automobile. Un accès rapide et facile à ces différents véhicules et des vélos seraient prévus dans les wagons et les ascenseurs. Un aiguillage et des zones d’entreposage des wagons seraient également prévus pour acheminer rapidement les marchandises sans ralentir les circulations.

La Ville Linéaire, utilisant très peu d’espace, devrait serpenter entre les sites les plus intéressants d’un pays. Cela correspond très souvent à l’empiétement des routes nationales. La ville serait d’abord construite aux limites des villes actuelles et pourrait progresser vers les centres-villes à mesure que ces derniers deviennent vétustes ou abandonnés. On y conserverait que les constructions intéressantes. Au début, les voitures utiliseraient les sous-sols prévus pour les transports en commun et des autobus relieraient la Ville Linéaire à la vieille existante. Lorsque le nombre d’habitants pourrait le justifier, un train de banlieue s’ajouterait, puis le métro et enfin le TGV. Ce procédé d’implantation pourrait favoriser le développement de la Ville Linéaire, car elle doit être reliée avantageusement aux centres-villes existants.

Considérant les délais d’implantation et l’épuisement des ressources, je pense que de grandes orientations de ce type devraient être adoptées dès maintenant si nous ne voulons pas léguer aux générations futures des problèmes insurmontables.

Il reste beaucoup à faire : notamment illustrer la transition, ajouter des variantes architecturales, prévoir le développement virtuel d’implantation dans des villes ciblées et, surtout, convaincre et mobiliser les politiciens. L’auteur est ouvert aux commentaires, suggestions et collaborations.

Gilles Gauthier

La Ville Linéaire de Gilles Gauthier

Bonsoir,

Ce lien, que m’a donné une amie architecte quand je lui ai parlé de cet article, est aussi très intéressant.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_Lin%C3%A9aire

On y apprend que le concept de ville linéaire est un concept relativement ancien.

Cordialement,

Pascal

La Ville Linéaire de Gilles Gauthier

Bonjour,

il n’existe malheureusement pas vraiment de ville linéaire. On voit quelques ensembles immobiliers alignés mais aucun avec transport en commun.

Je suis pessimiste quand à l’avenir de l’humanité, de grandes actions devraient être entreprises rapidement pour préserver nos terres agricoles et préserver nos ressources naturelles. Si l’on considère les délais d’implantation de ces solutions et les actions « suffisantes » entreprises présentement…nous laisserons un monde misérable aux prochaines générations.

Voulant m’impliquer depuis 1977 dans des actions « suffisantes », je n’ai trouvé rien de sérieux. Personnellement mes solutions sont la ville linéaire (préservation des terres agricoles, de l’eau, des ressources, élimination de la consommation de pétrole…voir le site http://www.linearcity.ca) et la constitution d’une nouvelle fédération mondiale indépendante du milieu financier (voir article sur http://www.cdurable). Mes moyens et contacts ne me permettent pas de bien publiciser et de développer ces idées, je me rallie donc et dirai à mes petits enfants de cesser de se reproduire. Il aura manqué 50 ans à l’évolution de l’humanité pour passer d’une vision égoïste à une d’ensemble car nous devons réaliser que nous faisons parti d’un tout.

Nous avons évolué dans le bon sens mais il aura manqué du temps…à espérer que nous ne nous réincarnerons pas dans ce monde que nous aurons créé. Nous avions pourtant tout pour se créer un paradis.

au plaisir

La Ville Linéaire de Gilles Gauthier

de telles théories, d’un autre siècle, me terrorisent !

La fuite en avant, que constitue un raisonnement sur des solutions urbanistiques théoriques, n’est pas la réponse qui convient pour retrouver le lien harmonieux de l’homme à la nature.

On ne peut raisonner que sur des bassins de population en cohérence avec la capacité nourricière du bassin, et son organisation sociale et économique pour un fonctionnement harmonieux.

La vision planétaire ne peut être qu’un fourvoiement

La Ville Linéaire de Gilles Gauthier

Comment pensez-vous loger 8 milliards d’humains qui aspirent légitimement à vivre comme les pays développés sans aller vers une catastrophe écologique ? Pensez-vous que les pays en émergence vont diminuer leur population ? La Ville Linéaire de Gilles Gauthier offre une qualité de vie incomparable, protège les terres agricoles, rend efficace le transport en commun, diminue énorméemen la consommation d’énergie et de ressources…voir le site http://www.linearcity.ca

La planète a ses limites et nous devons nous y adapter si nous ne voulons laisser des conséquences irréversibles. Inconcevable de limiter la réflexion a des capacités nourricière, nous ne sommes pas des animaux qui seront controlés par ces forces de sélections de l’écosystème. Pour compléter votre interrogation sur le titre de la Villes Linéaire, si vous auriez visiter le site, vous liriez que la référence de Arturo Y Mata (ingénieur qui utilisa en premier le terme de ville linéaire) fût citée, même si les projets de ville cartésienne ne cite pas Descartes. On dénomme LA Ville Linéaire DE Gilles Gauthier pour éviter ces commentaires peu pertinents et ne répond pas à construire d’énormes banlieues comme le voulait M. Y Mata, qui ne fut pas une inspiration.

La priorité est à trouver des solutions réalistes pour protéger notre survie, et considérant les temps d’implantation nous sommes à minuit moins une…

gilles gauthier