Le développement durable, un enjeu majeur pour aujourd’hui et pour demain. Les chercheurs de Le Mans Université y travaillent ! Mettre au point des solutions concrètes pour endiguer la détérioration de la nature, obtenir des indicateurs fiables, améliorer les conditions de vie des individus et permettre une conscience environnementale commune, voilà les objectifs auxquels ces projets développés en laboratoires tentent de répondre.

La pollution des océans : le plastique en ligne de mire

– avec Fabienne Lagarde, de l’Institut des Molécules et des Matériaux du Mans

icité pour les écosystèmes et pour l’homme. Les chercheur·e·s commencent à peine à soupçonner des impacts dus à des expositions de long terme. Se pose également la question des additifs contenus dans les plastiques, par exemple les molécules ignifugeantes, dont le potentiel toxique, bien qu’encore inconnu, est à considérer. L’ONU estime que 70% du plastique en mer finira par couler vers les profondeurs. Les océans sont par ailleurs le cimetière de millions de containers et d’épaves, mais aussi d’autres déchets liés aux catastrophes naturelles, au manque d’assainissement, aux décharges côtières ou autres déchets sauvages. Selon un rapport de la Fondation de la navigatrice Ellen MacArthur au forum économique de Davos en 2014, entre 4 et 12 millions de tonnes de plastique sont jetés à la mer chaque année.

D’ici 2025, la quantité de déchets plastiques entrant dans le milieu marin pourrait être multipliée par dix.Pour aller plus loin >

– « Caractériser le vieillissement et la fragmentation des plastiques pour comprendre leur devenir dans les océans… » – Fanon Julienne, doctorante. La gestion des déchets en temps de crise : au service de l’économie circulaire – avec Mathieu Durand, du laboratoire Espaces & Sociétés

En plus d’un climat méditerranéen semi-aride, d’une démographie en forte croissance et d’une gestion parfois discutable de la ressource par les autorités, une compétition s’est installée entre les divers usages de l’eau (agricole, touristique, industriel et domestique), faisant de cette région du globe un révélateur du réchauffement climatique.

Renouveler les repères et les modèles

En plus d’un climat méditerranéen semi-aride, d’une démographie en forte croissance et d’une gestion parfois discutable de la ressource par les autorités, une compétition s’est installée entre les divers usages de l’eau (agricole, touristique, industriel et domestique), faisant de cette région du globe un révélateur du réchauffement climatique.

Renouveler les repères et les modèles

Depuis 2017, Le Mans Université, l’Université de Francfort, l’Institut pour le climat de Postdam (PIK), l’Unesco en Allemagne, mais aussi l’Université de Vienne en Autriche et le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) de Paris se sont associés dans le cadre du projet européen Co-Micc (Co-development of methods to utilize uncertain multi-model based information on freshwater-related hazards of climate change – ndlr), dont les travaux s’articulent autour de la gestion de l’eau douce au niveau mondial, en général et avec l’exemple du Maghreb en particulier.

Comment les administrations, les ministères du M.A.T (Maroc, Algérie, Tunisie – ndlr) gèrent-ils l’eau ? Selon quelles stratégies ? Telles sont les premières questions que les travaux en cours tentent de défricher grâce à une série d’ateliers à destination des organes gestionnaires. Plus qu’un état des lieux, ce recueil de données a pour objectif d’injecter les différents paramètres climatologiques et hydrologiques dans les pratiques afin d’en assurer une utilisation durable.

Les sciences « participatives » au service du développement durable

Depuis 2017, Le Mans Université, l’Université de Francfort, l’Institut pour le climat de Postdam (PIK), l’Unesco en Allemagne, mais aussi l’Université de Vienne en Autriche et le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) de Paris se sont associés dans le cadre du projet européen Co-Micc (Co-development of methods to utilize uncertain multi-model based information on freshwater-related hazards of climate change – ndlr), dont les travaux s’articulent autour de la gestion de l’eau douce au niveau mondial, en général et avec l’exemple du Maghreb en particulier.

Comment les administrations, les ministères du M.A.T (Maroc, Algérie, Tunisie – ndlr) gèrent-ils l’eau ? Selon quelles stratégies ? Telles sont les premières questions que les travaux en cours tentent de défricher grâce à une série d’ateliers à destination des organes gestionnaires. Plus qu’un état des lieux, ce recueil de données a pour objectif d’injecter les différents paramètres climatologiques et hydrologiques dans les pratiques afin d’en assurer une utilisation durable.

Les sciences « participatives » au service du développement durable

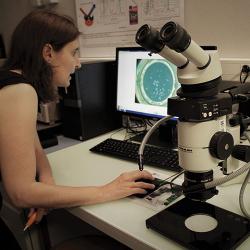

La paléoglaciologie pour prédire la fonte des glaces ?

– avec Edouard Ravier, du laboratoire Géosciences

Alors que le dernier âge glaciaire s’est achevé il y a environ 20 000 ans à la suite d’un réchauffement climatique global, nous manquons encore de données historiques solides et de modèles pour prédire avec précision les conséquences d’un nouveau bouleversement climatique sur nos calottes glaciaires. Pour découvrir ce qui se passe sous la glace durant ces périodes et savoir quelle était alors la dynamique d’écoulement et de fonte des glaciers, il faut pouvoir combiner données paléoglaciologiques et expériences de modélisation physique.

Confronter les données de modélisation physique et paléoglaciologiques

Alors que le dernier âge glaciaire s’est achevé il y a environ 20 000 ans à la suite d’un réchauffement climatique global, nous manquons encore de données historiques solides et de modèles pour prédire avec précision les conséquences d’un nouveau bouleversement climatique sur nos calottes glaciaires. Pour découvrir ce qui se passe sous la glace durant ces périodes et savoir quelle était alors la dynamique d’écoulement et de fonte des glaciers, il faut pouvoir combiner données paléoglaciologiques et expériences de modélisation physique.

Confronter les données de modélisation physique et paléoglaciologiques

C’est en 2019 que le projet Ice Collapse voit le jour, pour une durée de quatre ans. Financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), il a notamment permis à Édouard Ravier de continuer le développement d’un système de reproduction des calottes glacières en laboratoire unique au monde entrepris il y a maintenant 4 ans sous l’impulsion de la Région Pays de la Loire et de Le Mans Université. Cette opération permet de simuler des phénomènes naturels à plus petites échelles et en accéléré. La glace est remplacée par de la silicone sous laquelle on injecte de l’eau afin de mimer l’influence de l’augmentation de la production d’eau de fonte sur la dynamique d’écoulement d’une calotte glaciaire. Les différents scénari obtenus sont notamment immortalisés par photogrammétrie pour obtenir des modèles 3D directement comparables aux modèles numériques de terrain disponibles à la surface du globe.

Déterminer la dynamique passée et actuelle des glaces

Étayer la recherche autour de l’éco-critique et analyser les rapports entre la littérature jeunesse et l’écologie, telle est la vocation du projet régional EcoLije, mené par Nathalie Prince, professeure de Littérature Générale et Comparée au laboratoire 3L.AM (Langues, Littératures, Linguistiques des universités d’Angers et du Mans).

Étayer la recherche autour de l’éco-critique et analyser les rapports entre la littérature jeunesse et l’écologie, telle est la vocation du projet régional EcoLije, mené par Nathalie Prince, professeure de Littérature Générale et Comparée au laboratoire 3L.AM (Langues, Littératures, Linguistiques des universités d’Angers et du Mans).

Développer une conscience environnementale, éveiller l’esprit critique, donner aux enfants la possibilité de devenir acteurs et actrices de la transition… Les ambitions de la littérature écologiste et écologique (certains livres sont biodégradables) sont des plus louables.

Les auteurs et les autrices ne tarissent d’ailleurs pas d’imagination pour inventer des formats participatifs, toujours au service de la didactique. En témoignent des ouvrages comme Dans la forêt du paresseux – en relief, à manipuler – d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ou encore Justine et la pierre de feu – dont les choix de l’enfant déterminent le scénario final – de Marcus Pfister.

Il s’agit de favoriser l’ouverture sur le monde : les thèmes choisis dans les récits étudiés ne sont pas systématiquement rattachés aux pays dans lesquels ils sont contés.

En Grèce par exemple, la littérature jeunesse s’est penchée sur le cas des flamands roses de Camargue ! En cela, l’écologie constitue une porte d’entrée pour d’autres thématiques. Impossible d’amener le développement durable sans traiter le sujet des inégalités. Ainsi cette littérature possède une large cohorte d’héroïnes et fait la part belle à la diversité.

Des études pionnières en Europe

Développer une conscience environnementale, éveiller l’esprit critique, donner aux enfants la possibilité de devenir acteurs et actrices de la transition… Les ambitions de la littérature écologiste et écologique (certains livres sont biodégradables) sont des plus louables.

Les auteurs et les autrices ne tarissent d’ailleurs pas d’imagination pour inventer des formats participatifs, toujours au service de la didactique. En témoignent des ouvrages comme Dans la forêt du paresseux – en relief, à manipuler – d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ou encore Justine et la pierre de feu – dont les choix de l’enfant déterminent le scénario final – de Marcus Pfister.

Il s’agit de favoriser l’ouverture sur le monde : les thèmes choisis dans les récits étudiés ne sont pas systématiquement rattachés aux pays dans lesquels ils sont contés.

En Grèce par exemple, la littérature jeunesse s’est penchée sur le cas des flamands roses de Camargue ! En cela, l’écologie constitue une porte d’entrée pour d’autres thématiques. Impossible d’amener le développement durable sans traiter le sujet des inégalités. Ainsi cette littérature possède une large cohorte d’héroïnes et fait la part belle à la diversité.

Des études pionnières en Europe

Depuis quand la littérature jeunesse est-elle investie en matière d’écologie ? Quels en sont les thèmes et les motifs ? Y a-t-il des genres privilégiés pour dire l’écologie ? Avant de mesurer l’impact de cette thématique sur les futures générations, l’objectif de ces travaux comparatistes est un état des lieux des tendances à échelle européenne, prioritairement des ouvrages français, espagnols et allemands.

Traiter un sujet comme l’écologie auprès du jeune public invite à interroger l’indicible. Que peut-on dire aux enfants ? Ces derniers sont-ils des êtres coupables ou durables ? Autant de points philosophiques voire idéologiques, soulevés en filigrane et perceptibles par les adultes, à qui ces ouvrages sont finalement aussi destinés.

Les enjeux de la réduction du bruit

– avec Jean-Philippe Groby du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans Thématique méconnue du champ du développement durable, l’acoustique a pourtant un vrai rôle sociétal à jouer : réduire l’impact du bruit sur les personnes. C’est en tout cas l’une des ambitions du projet DENORMS (Designs for Noise Reducing Materials and Structures), diligenté par Jean-Philippe Groby, physicien acousticien au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM – UMR CNRS).

Thématique méconnue du champ du développement durable, l’acoustique a pourtant un vrai rôle sociétal à jouer : réduire l’impact du bruit sur les personnes. C’est en tout cas l’une des ambitions du projet DENORMS (Designs for Noise Reducing Materials and Structures), diligenté par Jean-Philippe Groby, physicien acousticien au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM – UMR CNRS).

Le silence est devenu un luxe ! Partout dans le monde, le bruit est de plus en plus important et ses impacts potentiels sur la santé, physique et mentale, ne sont plus à démontrer. Cette évolution est due en grande partie au développement industriel. En France, l’arrêt temporaire du chantier du « Grand Paris » à cause, notamment, des nuisances sonores est symptomatique des désagréments occasionnés mais les aéroports, les zones industrielles, les autoroutes, les chantiers sont autant de secteurs concernés par ces problématiques.

En acoustique, la recherche fondamentale prime

Le silence est devenu un luxe ! Partout dans le monde, le bruit est de plus en plus important et ses impacts potentiels sur la santé, physique et mentale, ne sont plus à démontrer. Cette évolution est due en grande partie au développement industriel. En France, l’arrêt temporaire du chantier du « Grand Paris » à cause, notamment, des nuisances sonores est symptomatique des désagréments occasionnés mais les aéroports, les zones industrielles, les autoroutes, les chantiers sont autant de secteurs concernés par ces problématiques.

En acoustique, la recherche fondamentale prime

Avant d’élaborer de nouveaux matériaux, il est nécessaire de comprendre la façon dont le son se comporte dans des environnements variés. C’est d’ailleurs la première mission du LAUM, essentiellement composé de physicien·ne·s. Si le projet DENORMS comporte effectivement un volet « innovation » sollicitant ponctuellement les sciences des matériaux (pour la fabrication), la psycho-acoustique (pour la perception), l’architecture, ou encore les transports, la majeure partie de la recherche en acoustique est fondamentale.

L’émergence de ce projet réside également dans la volonté de regrouper les recherches qui se faisaient dans le domaine des matériaux poreux et les récents travaux sur les méta-matériaux, pour former un réseau international de compétences dédiées au développement d’éléments qui absorbent mieux, qui vibrent moins, plus légers et plus fins.

Les méta-matériaux évoqués précédemment, correspondent néanmoins à une tendance. Ils sont parfois inspirés de ce qui se fait dans la nature, mais nécessitent encore des ajustements ou des adaptations humaines. C’est le cas par exemple d’expérimentations telles que des murs antibruit en bambou ou encore l’utilisation de ballots de paille pour isoler une maison.

Tout l’enjeu est là : pour répondre au mieux aux problématiques de développement durable, il faut trouver un matériau naturel, qui n’aurait pas besoin d’être modifié pour être efficace.

Concevoir des matériaux et des structures multifonctionnels

Avant d’élaborer de nouveaux matériaux, il est nécessaire de comprendre la façon dont le son se comporte dans des environnements variés. C’est d’ailleurs la première mission du LAUM, essentiellement composé de physicien·ne·s. Si le projet DENORMS comporte effectivement un volet « innovation » sollicitant ponctuellement les sciences des matériaux (pour la fabrication), la psycho-acoustique (pour la perception), l’architecture, ou encore les transports, la majeure partie de la recherche en acoustique est fondamentale.

L’émergence de ce projet réside également dans la volonté de regrouper les recherches qui se faisaient dans le domaine des matériaux poreux et les récents travaux sur les méta-matériaux, pour former un réseau international de compétences dédiées au développement d’éléments qui absorbent mieux, qui vibrent moins, plus légers et plus fins.

Les méta-matériaux évoqués précédemment, correspondent néanmoins à une tendance. Ils sont parfois inspirés de ce qui se fait dans la nature, mais nécessitent encore des ajustements ou des adaptations humaines. C’est le cas par exemple d’expérimentations telles que des murs antibruit en bambou ou encore l’utilisation de ballots de paille pour isoler une maison.

Tout l’enjeu est là : pour répondre au mieux aux problématiques de développement durable, il faut trouver un matériau naturel, qui n’aurait pas besoin d’être modifié pour être efficace.

Concevoir des matériaux et des structures multifonctionnels

Impacts économiques du changement climatique, croissance, inégalités et bien-être

– avec François Langot, du laboratoire GAINS Quel est le coût économique prévisible du réchauffement climatique pour notre planète ? Comment favoriser la croissance mondiale dans un cadre durable et sain, c’est à dire garantissant un accès équitable à l’éducation, à la santé et plus largement aux richesses ? A défaut de déterminer une solution unique à ces questions cruciales, les travaux de François Langot ont pour but de fournir des outils permettant le chiffrage des différentes alternatives politiques pouvant favoriser une croissance verte.

« Il ne faut pas opposer la lutte contre le changement climatique à la croissance économique mais au contraire utiliser le levier de l’innovation dans les technologies énergétiques pour relancer la croissance et l’emploi sur de nouvelles bases. » (conclusion du rapport Nicolas Stern, 2006)La modélisation au cœur des systèmes de prévisions économiques

L’économie quantitative est conditionnée aux données recueillies et astreinte, en l’occurrence, au cadre scientifique. La diffusion du CO2 dans l’atmosphère, l’analyse des échanges économiques mondiaux ou encore les contraintes de productions des activités observées sont autant d’éléments physiques, tangibles, mesurés, que François Langot et son équipe confrontent aux mécaniques économiques ainsi qu’à notre trajectoire historique. Objectif : en tirer des modèles mathématiques permettant d’évaluer différents scénarios, et ainsi prévoir le coût de l’adaptation au changement climatique.

Si le projet est porté par les sciences économiques, il fait aussi appel aux mathématiques et aux sciences du numérique. Ces travaux doivent permettre de mettre des chiffres devant chacune des décisions que pourront prendre les différents protagonistes.

L’économie quantitative est conditionnée aux données recueillies et astreinte, en l’occurrence, au cadre scientifique. La diffusion du CO2 dans l’atmosphère, l’analyse des échanges économiques mondiaux ou encore les contraintes de productions des activités observées sont autant d’éléments physiques, tangibles, mesurés, que François Langot et son équipe confrontent aux mécaniques économiques ainsi qu’à notre trajectoire historique. Objectif : en tirer des modèles mathématiques permettant d’évaluer différents scénarios, et ainsi prévoir le coût de l’adaptation au changement climatique.

Si le projet est porté par les sciences économiques, il fait aussi appel aux mathématiques et aux sciences du numérique. Ces travaux doivent permettre de mettre des chiffres devant chacune des décisions que pourront prendre les différents protagonistes.

1 050 milliards d’euros, le coût global du changement climatique à l’horizon 2100 (Rapport du GIEC, 2014)Accompagner et inciter les différents acteurs Dans un monde globalisé, l’économie et ses problématiques sont globalisées ! C’est pourquoi, selon l’économiste, la transition écologique imposée par le changement climatique doit être étudiée à échelle mondiale : « Le tri des déchets c’est une chose, nécessaire, mais c’est sans commune mesure avec l’utilisation journalière du charbon ou du pétrole ». Les modèles de projections mis au point dans le cadre du projet piloté par François Langot dessinent donc une nouvelle carte du monde, ou chaque pays est caractérisé et catégorisé au regard de ses ressources, de ses capacités voire des comportements alternatifs déjà en place et à valoriser.

Si nous parvenons à convaincre les entreprises et in fine à orienter les politiques publiques alors il sera possible d’aller, c’est la vocation de ce projet, vers une plus juste contribution à l’effort écologique, en proposant un panel de dispositifs d’accompagnement et d’incitation au développement durable.

Il est membre du laboratoire GAINS. Droit international et lutte contre les changements climatiques – avec Sabrina Robert-Cuendet, du laboratoire de droit Themis-UM A l’automne 2018, les États participants à la COP 24 de Katowice, en Pologne, débattaient et tentaient de s’entendre afin de mettre en place un accord pour contenir le réchauffement climatique en deçà de 2°C d’ici à 2030. Définition des territoires, déplacé.es climatiques, responsabilités dans la montée des eaux ou la dégradation de la qualité de l’air : comment le droit peut être un outil dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

« Le problème du changement climatique est assez peu abordé chez les juristes. Il reste un sujet réservé aux économistes, politiques ou scientifiques. Au mieux, ce sont les spécialistes de droit international qui s’en sont saisi.es. Il s’agit pourtant d’un phénomène social auquel le droit ne peut rester insensible tant il bouleverse la manière de le penser. » Mathilde Boutonnet, Maître de conférence, responsable de la Chaire CNRS de Droit de l’Environnement (interrogée par village-justice.com en décembre 2015- ndlr).Aller au-delà des recommandations.

Le droit international actuel est encore basé sur ce qui a été mis en place après la seconde guerre mondiale. Sabrina Robert-Cuendet et son équipe considèrent le changement climatique comme un bouleversement de même ampleur et appellent donc à rebattre les cartes.

Quels sont les principes historiques pertinents ? Quels sont ceux qui ne le sont plus ? Que faut-il changer dans le système juridique international pour inciter les pouvoirs publics à prendre en compte le changement climatique, alors même que les orientations délivrées lors des traités internationaux (Paris, Kyoto etc.) peinent à se concrétiser ? Les enjeux se situent tant dans l’élaboration du DI que dans son enseignement. De même que la lutte contre le réchauffement climatique est interdisciplinaire, les travaux pilotés par Sabrina Robert-Cuendet sont au carrefour du droit de l’environnement, du droit économique, du droit de la sécurité ou encore des droits de l’Homme.

« En avril 2018, en Colombie, l’Amazonie a été reconnue comme personne et sa protection a été renvoyée à des plans municipaux, nationaux et inter-générationnels. (…) Renvoyer à une organisation territoriale (…) la gestion de cette entité, c’est aller au-delà du bien commun, c’est aller vers une action collective ensemble, pour protéger cet élément qu’on a reconnu comme devant être protégé par tous.»

Judith Rochfeld, professeure de droit privé à La Sorbonne et autrice de Justice pour le climat – Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne (Ed. Odile Jacob), sur rtbf.com – ndlr)

Vers un droit international moins anthropocentrique ?

Le droit est-il actuellement un moyen de contrainte suffisant en matière de protection de l’environnement? Normes coutumières, volonté des États, décisions de justice, recommandations diverses… D’après Sabrina Robert-Cuendet les instruments juridiques sont à notre disposition, mais il manque souvent la volonté politique. Or, il est difficile de faire évoluer le DI sans une politique climatique globale, qui souvent passe par une redéfinition des statuts et donc de la place de l’humain.

Plutôt que d’élaborer des sanctions, il s’agit de faire du DI un levier incitatif. Tandis que fleuri l’expression « justice climatique », il est intéressant d’observer comment la société civile se saisi du droit pour faire plier les décideurs. Ce n’est pas un hasard si en 2017, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a appelé au développement d’une spécialisation des juges et des juridictions sur les questions environnementales.

Le droit international actuel est encore basé sur ce qui a été mis en place après la seconde guerre mondiale. Sabrina Robert-Cuendet et son équipe considèrent le changement climatique comme un bouleversement de même ampleur et appellent donc à rebattre les cartes.

Quels sont les principes historiques pertinents ? Quels sont ceux qui ne le sont plus ? Que faut-il changer dans le système juridique international pour inciter les pouvoirs publics à prendre en compte le changement climatique, alors même que les orientations délivrées lors des traités internationaux (Paris, Kyoto etc.) peinent à se concrétiser ? Les enjeux se situent tant dans l’élaboration du DI que dans son enseignement. De même que la lutte contre le réchauffement climatique est interdisciplinaire, les travaux pilotés par Sabrina Robert-Cuendet sont au carrefour du droit de l’environnement, du droit économique, du droit de la sécurité ou encore des droits de l’Homme.

« En avril 2018, en Colombie, l’Amazonie a été reconnue comme personne et sa protection a été renvoyée à des plans municipaux, nationaux et inter-générationnels. (…) Renvoyer à une organisation territoriale (…) la gestion de cette entité, c’est aller au-delà du bien commun, c’est aller vers une action collective ensemble, pour protéger cet élément qu’on a reconnu comme devant être protégé par tous.»

Judith Rochfeld, professeure de droit privé à La Sorbonne et autrice de Justice pour le climat – Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne (Ed. Odile Jacob), sur rtbf.com – ndlr)

Vers un droit international moins anthropocentrique ?

Le droit est-il actuellement un moyen de contrainte suffisant en matière de protection de l’environnement? Normes coutumières, volonté des États, décisions de justice, recommandations diverses… D’après Sabrina Robert-Cuendet les instruments juridiques sont à notre disposition, mais il manque souvent la volonté politique. Or, il est difficile de faire évoluer le DI sans une politique climatique globale, qui souvent passe par une redéfinition des statuts et donc de la place de l’humain.

Plutôt que d’élaborer des sanctions, il s’agit de faire du DI un levier incitatif. Tandis que fleuri l’expression « justice climatique », il est intéressant d’observer comment la société civile se saisi du droit pour faire plier les décideurs. Ce n’est pas un hasard si en 2017, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a appelé au développement d’une spécialisation des juges et des juridictions sur les questions environnementales.

Livret complet

Décryptage recherche : le grand format n°1 – Télécharger le livret complet