L’Europe doute, la France encore plus, et pourtant l’écologie reste au coeur des préoccupations. Contrairement au récit dominant, les Européens n’abandonnent ni leurs inquiétudes climatiques ni leur désir d’agir. Ils demandent une transition juste, lisible et cohérente. C’est ce que montre l’étude Europulse 2025, menée dans 25 pays auprès de 50 000 personnes, et que décrypte pour Cdurable.info Antoine Bristielle, docteur en science politique, spécialiste de l’opinion publique, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean-Jaurès et directeur du Think Thank Project Tempo France.

L’atmosphère politique européenne ressemble à un ciel d’orage qui n’en finit plus de s’épaissir. Les chiffres de l’étude Europulse 2025 menée par Project Tempo en témoignent. Une majorité d’Européens estime que leur pays va droit dans le mur. En France, c’est pire encore.

72% des Français pensent que le pays va dans la mauvaise direction

« 72% des Français pensent que le pays va dans la mauvaise direction. C’est un niveau de pessimisme parmi les plus élevés d’Europe, plus haut qu’en Hongrie, qu’en Grèce ou qu’en Slovaquie, » explique Antoine Bristielle, auteur de l’étude. Ce pessimisme ne vient pas seulement des portefeuilles. Il a une origine plus profonde, presque existentielle. « Les Français ont l’impression que plus rien ne peut être décidé collectivement. Il y a un vrai sentiment d’inquiétude majeure et d’épuisement démocratique, avec l’idée que tout est bloqué ».

Ce constat s’étend à l’évaluation de la situation économique : 48% des Européens estiment que l’économie dans leur région d’habitation est en déclin, un chiffre qui atteint 53% en France. Par ailleurs, ces inquiétudes concernant l’évolution économique générale, se perçoivent également au niveau individuel. Seulement 33% des Européens considèrent que leur situation économique va s’améliorer dans l’année à venir, un chiffre qui tombe à 27% en France, faisant à nouveau de la France un des pays où le pessimisme est le plus élevé en Europe.

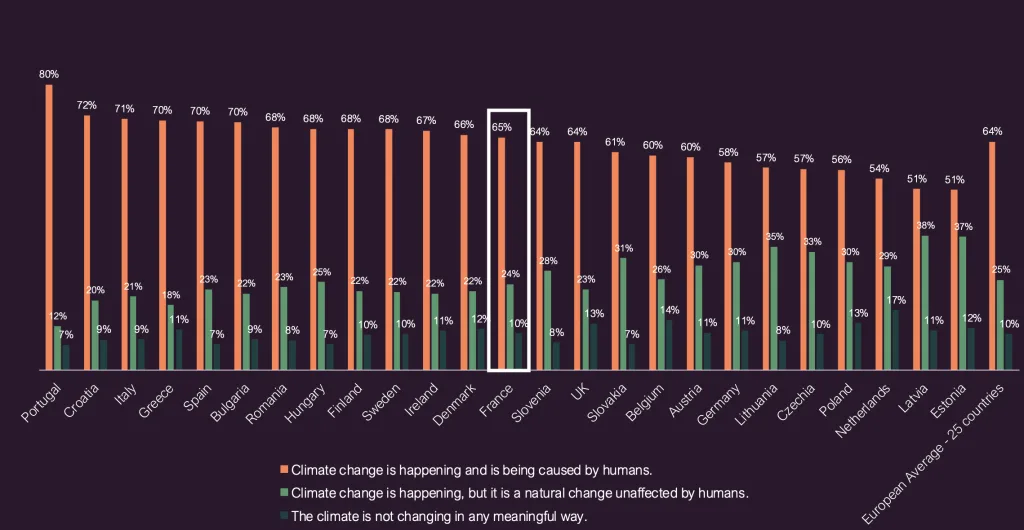

65% des Français considèrent que le changement climatique est une réalité et qu’il est causé par l’activité humaine

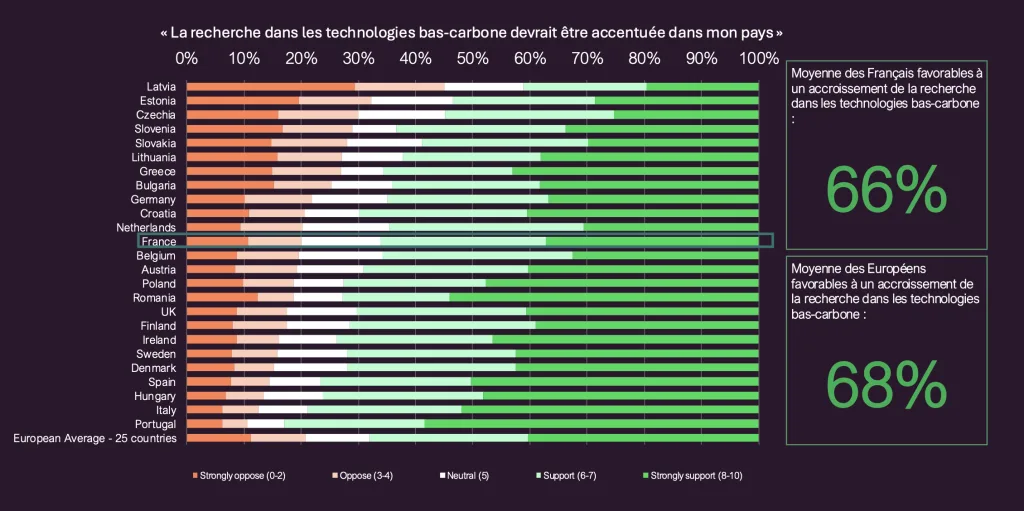

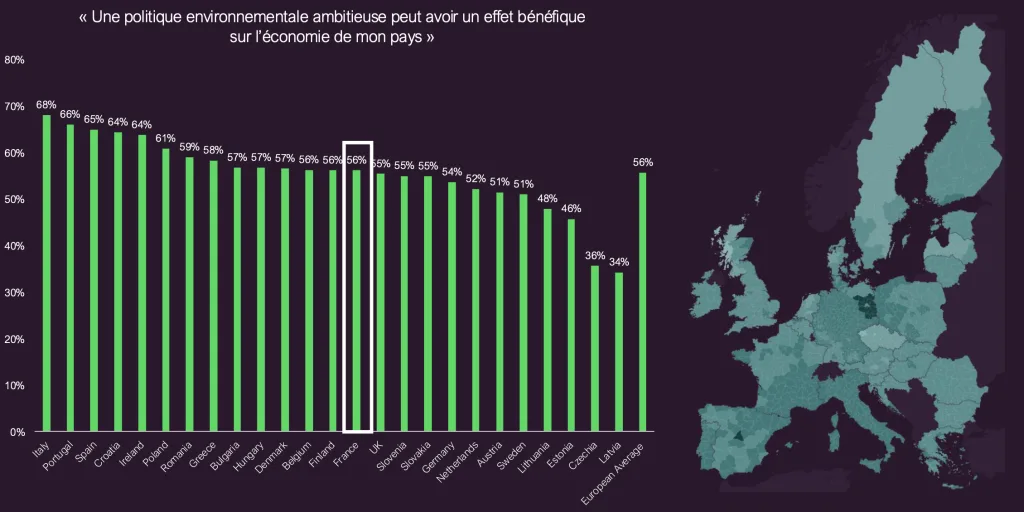

Pourtant, derrière cette sidération politique, un autre enseignement surgit, qui déjoue les récits les plus répandus : les inquiétudes économiques ne se traduisent pas par un rejet de l’écologie. « On s’attendrait à ce que la peur du lendemain économique pousse les citoyens à dire : « L’environnement, c’est secondaire. » Mais ce n’est pas ce que nous observons dans les données, » insiste Antoine Bristielle.

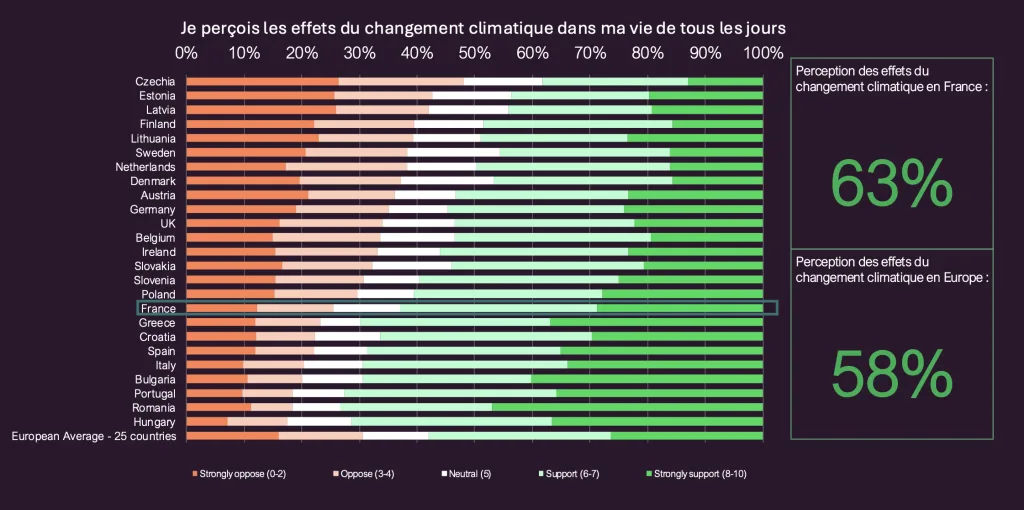

Ainsi, parmi les enseignements de l’étude, l’idée d’un « backlash » écologique, si souvent invoquée, s’effrite. Les Européens continuent de juger le dérèglement climatique réel, grave, urgent même si leurs priorités immédiates se bousculent. 63% des Français déclarent déjà en ressentir les conséquences.

Pourquoi alors cette impression persistante d’une Europe qui tournerait le dos à la transition ? « Il y a deux grandes confusions, » tranche Antoine Bristielle. « La première, c’est de confondre l’évolution des partis politiques avec celle de la société. Certains partis ont reculé sur ces questions, oui. Mais ce mouvement ne reflète pas un recul de l’opinion. La seconde, c’est de confondre la hiérarchie des priorités avec l’importance accordée aux sujets. Le climat n’a pas disparu des préoccupations, il est simplement concurrencé par une urgence économique qui s’est aggravée. »

« Quand la peur est trop intense et que l’on a l’impression qu’il n’existe aucune solution, on entre dans une forme de déni »

Ce glissement des priorités n’efface rien. Les Européens décrivent un quotidien où se mêlent éco-anxiété et angoisse financière. Ils disent voir les effets du dérèglement climatique très concrètement mais une part d’entre eux résiste encore à reconnaître l’origine humaine du phénomène. Non par idéologie, mais par protection psychologique. « Quand la peur est trop intense et que l’on a l’impression qu’il n’existe aucune solution, on entre dans une forme de déni » explique Antoine Bristrielle. « Pas un déni du changement climatique lui-même, mais un déni du lien avec l’activité humaine. C’est une manière de retrouver un peu de contrôle. »

51% des Français considèrent qu’à l’heure actuelle on leur demande déjà trop de sacrifices personnels pour la transition écologique

La France, là encore, se distingue. Plus de la moitié des Français estiment avoir déjà trop contribué à la transition écologique. Non pas par rejet du climat, mais par impression d’injustice insiste Antoine Briestielle. « Les mesures de transition ont souvent pesé sur les ménages. Il existe désormais une demande forte d’équité, de clarté et de transparence : qu’est-ce qui est demandé à qui ? Quelles obligations pèsent sur les entreprises ? »

Les Européens se disent prêts à modifier certaines pratiques, à condition qu’on ne leur demande pas de porter seuls le poids de la transition. Plus la situation économique est dégradée, plus ce besoin d’équité se renforce explique le chercheur. « Les citoyens disent : « Nous sommes prêts à faire notre part, mais nous ne voulons pas être les seuls. » Ils veulent que les entreprises, notamment celles qui sont hors Union Européenne et importent en Europe, fassent aussi des efforts. Ils veulent une transition où chacun contribue réellement. »

« Il y a un sentiment ces dernières années qu’on a misé uniquement sur la modification des comportements individuels pour faire face au changement climatique, alors qu’en réalité c’est une vraie transformation globale de la société qui est demandée ».

Cette demande est d’autant plus vive que l’information circule mal. « Une grande part de la population n’a aucune idée du type de mesures qui peuvent peser sur les entreprises » constate Antoine Bristielle. « Prenez le marché carbone ou le principe du pollueur-payeur : ce sont des notions qui parlent peu au grand public. Sur le principe général, les gens sont d’accord, « ceux qui polluent le plus doivent payer le plus ». Mais dès qu’on entre dans des mesures concrètes, on se heurte à un vrai déficit d’information. Beaucoup ignorent totalement ce qui existe déjà, comment ces dispositifs fonctionnent, ou comment ils pourraient être appliqués ».

« Ce manque de visibilité est l’un des angles morts majeurs de la transition écologique aujourd’hui » poursuit Antoine Bristielle. « Même concernant les efforts que certaines entreprises commencent à faire pour réduire leur impact, la plupart des citoyens n’en savent rien. Résultat : on a le sentiment que les seules mesures réellement tangibles sont celles qui s’adressent aux individus, qui viennent limiter ou modifier leur comportement, tandis que les actions des entreprises et des industries restent floues ou perçues comme largement insuffisantes ».

« Ce manque de clarté nourrit une suspicion diffuse. D’où la nécessité de mieux expliquer ce qui est fait, ce qui reste à faire, et surtout comment se financent ces transformations. Sans transparence sur ces zones d’ombre, il sera très difficile de construire une adhésion solide à la transition ».

« Sur la question du financement de la transition, c’est très frappant : aucune option ne recueille une majorité. Cela montre bien qu’il n’existe pas de débat structuré sur le sujet, ni d’information suffisante » poursuit Antoine Bristielle. « Aujourd’hui, dans les grands médias, on parle très peu du fond des politiques environnementales. Quand l’environnement apparaît à l’antenne, c’est presque toujours sous l’angle de la catastrophe : une sécheresse exceptionnelle, un incendie massif, un épisode climatique extrême… C’est seulement dans ces moments-là que le sujet réémerge. Mais les discussions approfondies, les explications pédagogiques, les comparaisons de scénarios, elles, sont quasiment absentes. On peut consacrer des heures de débats à l’immigration ou à l’insécurité, et presque rien aux enjeux climatiques. C’est un premier manque majeur ».

« Le deuxième, c’est que beaucoup de mécanismes environnementaux sont décidés à l’échelle européenne, puis transposés en droit français. Et pour le citoyen moyen, ce niveau de décision paraît lointain, technocratique, souvent incompréhensible. Quand on évoque par exemple l’ETS2 ou d’autres dispositifs européens, c’est une véritable langue étrangère pour qui ne suit pas précisément ces questions ».

41% des Européens ne se sentent pas représentés par les défenseurs de l’environnement

L’étude pointe également un décalage sociologique entre les citoyens et ceux qui portent aujourd’hui le discours environnemental. « Beaucoup ne se sentent pas représentés par les défenseurs de l’environnement, non pas parce qu’ils rejettent l’écologie, mais parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans le profil milieu urbain, aisé, souvent proche de la gauche radicale, qui porte aujourd’hui ces messages » explique Antoine Bristielle. « Il n’y a pas de rejet du fond, mais une dissonance du porte-voix. » Les fractures territoriales ne portent donc pas sur l’importance accordée au climat, mais sur la manière d’en parler, de le rendre concret, d’en faire un projet collectif.

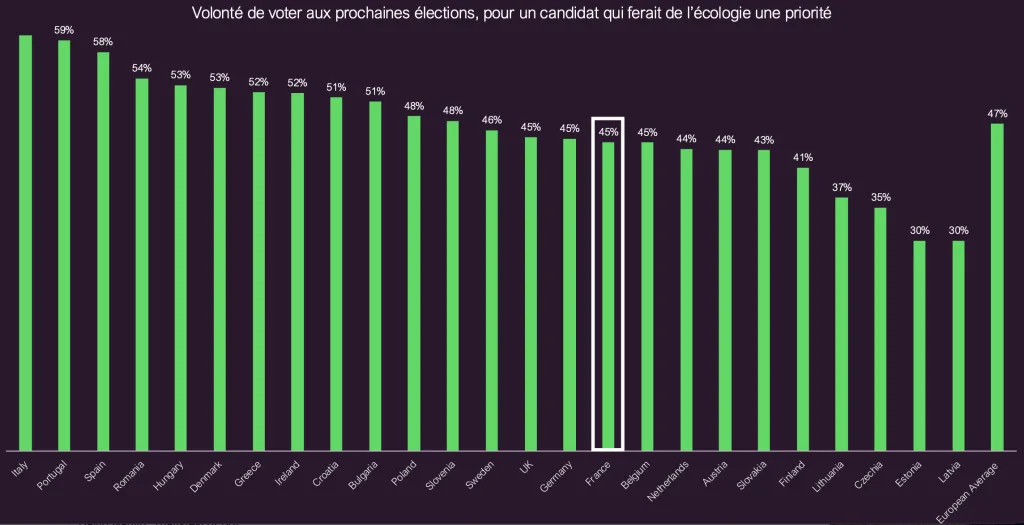

45% des Français disent qu’ils voteront pour un candidat qui fait de l’écologie une priorité

C’est peut-être là que se loge l’un des enseignements les plus inattendus d’Europulse. « 47% des Européens et 45% des Français disent qu’ils voteront pour un candidat qui fait de l’écologie une priorité. Pas une option, une priorité. » Ce chiffre, Antoine Bristielle l’avoue, l’a lui-même surpris. « Cela montre bien que l’environnement n’est pas un thème périphérique. C’est une véritable priorité, un sujet de préoccupation qui ne flotte pas vaguement dans l’air mais qui peut peser concrètement sur les choix électoraux ».

« Ce constat est en total décalage avec le débat public actuel en France. Dans cette pré-campagne des municipales, on entend des prises de position très prudentes, voire frileuses » observe Antoine Bristielle. « Pour en discuter régulièrement avec des maires et des futurs candidats, je vois bien leur état d’esprit. Beaucoup sont presque paniqués. Ils ont l’impression que l’environnement est un sujet explosif, trop complexe, potentiellement mal perçu par leur électorat. Résultat : ils reculent, ils édulcorent, ils n’osent plus proposer de mesures ambitieuses. Pourtant, les données montrent très clairement qu’il n’y a pas de “backlash” écologique ».

« La demande de politiques environnementales plus fortes est toujours solide et majoritaire. Il y a un vrai besoin d’information pour rappeler cette réalité aux responsables politiques »

Au fond, les citoyens ne demandent qu’une chose que l’écologie redevienne un projet collectif, compréhensible et équitable. « La clé, c’est la justice. La justice entre citoyens, et la justice entre citoyens et entreprises. Si l’on veut que la transition fonctionne, elle doit d’abord être perçue comme juste. »