Une agriculture française 100 % bio serait meilleure pour notre santé et celle de l’environnement. On pourrait arriver à cette généralisation du bio si l’on réduisait notre consommation de viande. Ce qui aurait également des effets bénéfiques pour notre santé. Un article de Michel Duru, Directeur de recherche honoraire à l’UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires) à l’Inrae pour The Conversation France.

Par Michel Duru, Inrae

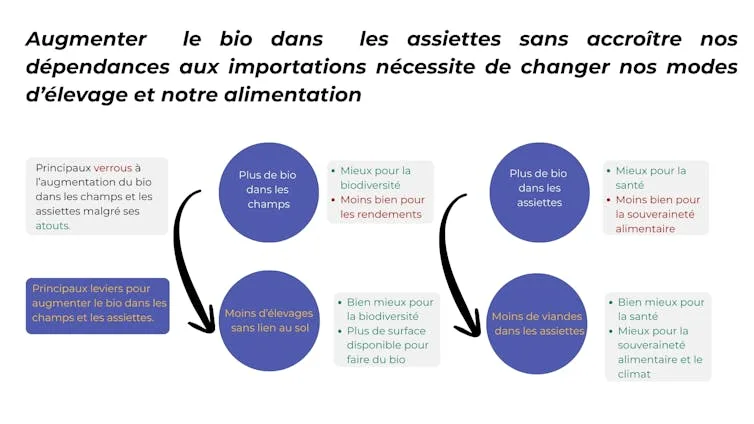

Pour notre santé comme pour celle des écosystèmes, l’agriculture biologique apporte des bienfaits qui ne sont plus à prouver. Ses détracteurs aiment cependant dire qu’il serait impossible de la généraliser, car sa production par hectare étant souvent moindre, notre dépendance aux importations s’accroîtrait, assurent-ils.

C’est une vision parcellaire de notre système alimentaire. En effet, des études observationnelles, tout comme des scénarios de systèmes alimentaires, montrent qu’une généralisation de l’agriculture biologique serait possible si l’on réduisait en même temps notre consommation de produits animaux. Cela permettrait, d’une part, de libérer des terres arables pouvant compenser ces rendements moindres et, d’autre part, de produire ce dont notre alimentation manque cruellement pour notre santé et que, de plus, nous importons : fruits, légumes et légumineuses. Notre santé comme notre environnement s’en porteraient mieux.

Santé et environnement : des enjeux cruciaux et interdépendants

Commençons par un constat : notre système alimentaire actuel est fort coûteux. Il présente notamment une série de dépenses bien souvent invisibles pour le consommateur. On parle de coûts cachés. Il s’agit des dépenses faites ou qu’il faudrait faire pour corriger les conséquences sanitaires et environnementales de pratiques inadaptées comme :

- l’utilisation excessive d’engrais azotés et de pesticides de synthèse, qui rendent la France très dépendante des importations et qui, du moins pour ce qui concerne la plupart des pesticides, sont nocifs pour la santé humaine et celle de l’environnement ;

- la surconsommation de produits ultra-transformés et de produits animaux, en particulier de viande rouge et de charcuterie, qui contribuent au développement de maladies chroniques ;

- le développement d’élevages très intensifs en intrants, souvent concentrés géographiquement, nécessitant beaucoup d’achats d’aliments pour nourrir les animaux, avec comme conséquences des nuisances graves sur les écosystèmes, comme le montre, par exemple, le problème des algues vertes en Bretagne.

Mises bout à bout, toutes ces dépenses équivalent presque aujourd’hui au prix total des denrées alimentaires consommées en France, soit 170 milliards d’euros.

La bonne nouvelle, c’est que l’agriculture et l’alimentation bio permettraient de réduire ces dépenses, car elles n’utilisent pas d’intrants de synthèse, sont plus exigeantes pour les modes d’élevage et plus restrictives quant aux additifs autorisés dans la fabrication des aliments. En outre, le bio comporte de nombreux bienfaits qui plaident en faveur de sa généralisation.

Meilleure pour la santé

L’alimentation bio est, avant tout, meilleure pour la santé. Ainsi, les produits biologiques ont en moyenne des teneurs un peu supérieures en micronutriments d’intérêt pour la santé, notamment des antioxydants, mais leur atout principal est de contenir bien moins de résidus de pesticides, à l’exception du spinosad, un insecticide naturel. Les mangeurs bio étant moins exposés aux pesticides, il s’en suit une réduction du risque de développer des maladies chroniques non transmissibles par l’alimentation, comme l’ont montré des études épidémiologiques et quelques études cliniques. C’est particulièrement démontré pour le cancer du sein chez la femme ménopausée.

Des effets contrastés sur l’environnement

L’agriculture bio a également nombre d’atouts pour le sol et pour la biodiversité qui sont bien documentés. En élevage, les vaches utilisent peu de terres labourables et elles pâturent dès que les conditions le permettent, si bien que leur alimentation entre peu en compétition avec la nôtre. Les achats de fourrages et de compléments sont également limités.

Les élevages de porcs et de volailles ont une moindre densité d’animaux par mètre carré et ont accès à des parcours, ce qui est mieux pour le bien-être animal. La plus faible densité d’animaux permet aussi d’utiliser les fumiers avec moins de risque de pollution, car plus d’hectares sont disponibles pour leur épandage. Toutes ces caractéristiques font qu’on parle d’élevage « avec lien au sol ».

Les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, bien que très variables selon les études, sont, lorsqu’exprimées par kilogramme de produit, en moyenne un peu plus élevées en bio si les rendements des cultures sont plus faibles et les temps d’élevage sont plus longs. Il en est de même des pertes de nitrates à l’origine, par exemple du problème des algues vertes en Bretagne. Un autre point négatif parfois pointé est celui du cuivre et du soufre qu’utilisent certains vignerons ou maraîchers bio pour lutter contre les maladies et qui ne sont pas sans impact sur les sols.

Mais la principale faiblesse de l’agriculture bio provient des rendements de cultures moindres qu’en agriculture conventionnelle d’environ 25 % en moyenne ; les différences les plus fortes étant observées pour les céréales et pour les pommes de terre (jusqu’à 35 %) et les plus faibles pour le tournesol, pour les fruits et légumes (20 %). Pour les productions animales, les différences moyennes sont de 15 %.

De façon générale, il faut plus de surfaces pour obtenir une même quantité de produits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été montré par modélisation au Royaume-Uni qu’une généralisation de l’alimentation bio n’est pas possible.

En France, une agriculture totalement bio est encore loin d’advenir, vu que l’agriculture conventionnelle représente aujourd’hui 90 % des terres agricoles et qu’elle reste à l’origine de 94 % des dépenses alimentaires des ménages.

De ce fait, cela peut sembler ironique quand on entend les craintes de dépendance aux importations que soulèvent les sceptiques du bio, car l’agriculture française est déjà aujourd’hui très dépendante des produits importés, avec 2 millions de tonnes d’engrais azotés de synthèse et 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja pour l’agriculture conventionnelle, auxquels il faut ajouter l’équivalent de 680 000 hectares de fruits et légumes.

D’où la question : est-il possible de consommer plus de produits bio, globalement bénéfiques pour la santé et pour l’environnement, malgré des productions agricoles plus faibles ?

Diminuer la viande dans l’assiette pour généraliser le bio

La réponse est oui, si l’on diminue notre consommation de produits animaux, et donc la surface agricole réservée à l’élevage pour en consacrer plus aux productions végétales. Pour évaluer quelle diminution serait bénéfique à la fois pour la santé et pour l’environnement, commençons par regarder quelles sont les recommandations sur la part de protéines végétales et animales que l’on devrait avoir dans notre alimentation.

Notre consommation moyenne de protéines totales (1,4 g/jour de protéines par kilogramme de poids corporel) excède aujourd’hui les recommandations d’environ 30 % et les besoins de 70 % (0,83 g/jour de protéines par kilogramme de poids corporel). Un régime plus végétalisé demeure meilleur pour la santé. Il serait même possible d’utiliser jusqu’à 80 % de protéines végétales tout en assurant nos besoins en micronutriments essentiels, comme la vitamine B12, pour apporter suffisamment de protéines, à condition d’associer des céréales aux légumineuses de façon à avoir un apport équilibré en acides aminés.

Ces données scientifiques permettent de définir un ordre de grandeur pour une baisse sans risque de la consommation de produits carnés, qui serait de l’ordre de 50 % en moyenne pour respecter les limites planétaires, notamment pour le climat et pour l’azote, sans augmenter la dépendance aux importations.

Moins manger de viande n’est d’ailleurs pas aberrant du tout d’un point de vue historique, car, si certains associent un régime très carné à des traditions culturelles, les Français mangeaient en réalité moitié moins de viande il y a cent ans.

Les produits laitiers sont également surconsommés aujourd’hui, au regard des recommandations nutritionnelles, avec une consommation moyenne de 70 grammes de fromage par jour lorsqu’il est conseillé de ne pas dépasser 40 grammes.

Une alimentation plus bio est donc possible en végétalisant l’assiette, car diminuer la consommation de produits animaux réduirait bien plus la surface pour se nourrir que la généralisation d’une alimentation bio ne l’augmenterait.

Ainsi, réduire la consommation de produits animaux permet de diviser par deux cette surface (de 8,3 m²/jour pour ceux qui mangent moins de 50 grammes de viande par jour à 16,8 m²/j pour ceux qui en mangent plus de 100 grammes par jour), alors que consommer bio ne l’augmenterait que de 30 %. De cette façon, il serait possible de libérer au moins 4 millions d’hectares de cultures utilisées par l’élevage et de les affecter à des productions végétales cultivées en bio, compensant ainsi des rendements inférieurs, notamment pour les céréales.

Quel type d’élevage favoriser ?

Reste la question de savoir quels types d’élevage il faudrait en priorité diminuer et ceux qui, au contraire, sont à favoriser.

Les élevages de ruminants (bovins, ovins) à soutenir sont ceux où l’alimentation des animaux provient principalement des prairies pâturées ou récoltées. De tels élevages sont plus faciles à mettre en œuvre en bio. Ils sont meilleurs pour l’environnement car ils génèrent moins de pollutions azotées et utilisent bien moins ou pas de pesticides. En outre, le lait et la viande sont plus riches en acides gras insaturés à fonction anti-inflammatoire.

En conséquence, la réduction des productions animales devrait surtout concerner les élevages les plus intensifs en intrants de synthèse, et/ou concentrés géographiquement, qui utilisent le plus de terres labourables et sont le plus dépendants d’importations de concentrés (soja) pour l’alimentation des animaux. Une partie des terres labourables – 3,8 millions d’hectares pour l’élevage des ruminants et 3,9 millions d’hectares pour les porcs et les volailles – serait alors utilisée pour des productions végétales en bio.

Les scénarios conçus à l’échelle de l’Union européenne et de la France montrent que la mise en œuvre de pratiques agroécologiques ne permet pas à elle seule d’atteindre les objectifs de politiques publiques en matière de climat et d’émissions d’azote. Cela nécessite donc de végétaliser l’assiette, en complément du développement massif des légumineuses, qui ont l’immense intérêt de ne pas exiger d’apport en engrais azotés, de réduire de moitié le gaspillage alimentaire, et de recycler une partie de nos urines naturellement riches en azote. En effet, un point faible de l’agriculture biologique est souvent le manque d’azote, nécessaire à la croissance des plantes.

La bio étant une forme emblématique, mais perfectible, de l’agroécologie, le progrès des connaissances pour développer une agriculture, dite biorégénératrice, fondée sur les processus écologiques permettrait de réduire les différences de production avec l’agriculture conventionnelle. Cela suppose d’activer de nombreux leviers agronomiques : la diversification végétale, les pratiques améliorant la santé du sol ainsi que des modes d’alimentation des animaux fondés sur l’herbe pour les ruminants et sur la complémentation en lin pour les monogastriques.

Ignorant ces données scientifiques quant à nos besoins en protéines animales et leurs impacts sur l’environnement, le débat sur le bio est souvent mal posé.

Michel Duru, Directeur de recherche honoraire, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), Inrae

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.