Alors que plusieurs sondages indiquent leur nombre à la hausse depuis 2 ans, les climatosceptiques n’ont pas fait l’objet de recherches approfondies en France. Parlons Climat publie une enquête exclusive associant travaux existants et apports de nouveaux éclairages, à la lumière de nouvelles analyses statistiques et d’entretiens réalisés avec des climatosceptiques. Son but : remettre en cause les représentations stéréotypées des climatosceptiques et interroger les stratégies d’information et de communication sur le changement climatique et la transition écologique.

Étude quantitative et qualitative – novembre 2024

Diaboliser les climatosceptiques sans chercher à comprendre les raisons de leurs croyances est non seulement simpliste, mais carrément contre-productif. Fustiger leurs doutes n’apporte rien et, pire, contribue à creuser les fossés. Plutôt que de rester dans une posture moralisatrice, il est temps de s’interroger : qui sont-ils vraiment ? Qu’est-ce qui alimente leurs réticences ? Ignorer ces questions, c’est tourner le dos à une part importante de la société, et c’est précisément ce que nous ne pouvons plus nous permettre si nous voulons agir efficacement.

Pierre-Henry Dodart

Administrateur de l’État engagé pour la transition écologique

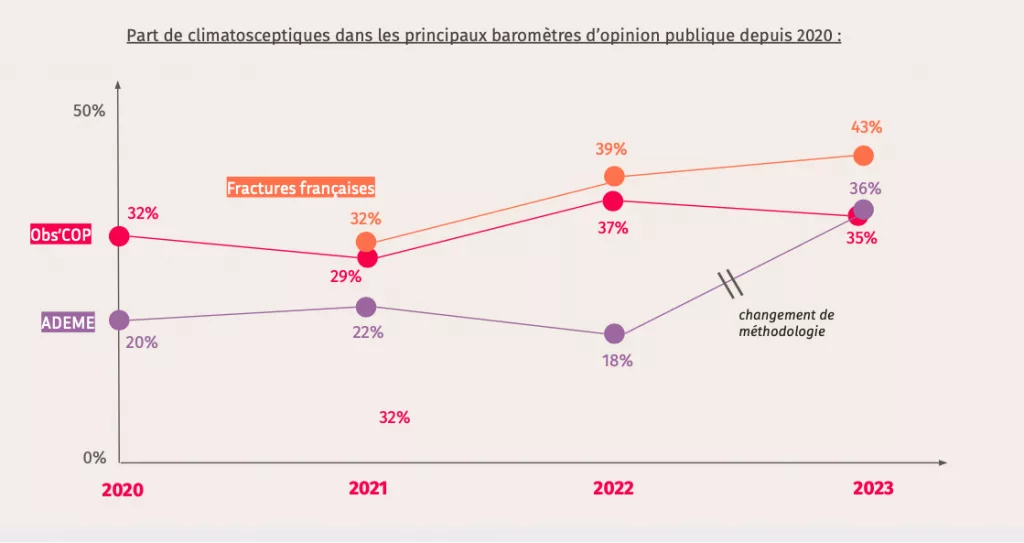

Toujours plus de climatosceptiques ?

Depuis 2000, l’ADEME réalise un baromètre annuel sur le rapport des Français au climat, qui fait référence en la matière. Alors que la part de climatosceptiques était contenue entre 18% et 22% entre 2020 et 2022, ce chiffre a bondi à 35% en 2023. Cette croissance, si elle peut illustrer une tendance de fond, est aussi liée à une évolution méthodologique au fil des ans pour mieux rendre compte de la pensée des Français1.

Le climatoscepticisme témoigne surtout d’un rejet du sujet environnemental

Le climatosceptiscisme imprègne l’ensemble de la société française : aucune catégorie de la population n’est épargnée, que ce soit en termes de classe d’âge, de sexe, de lieu d’habitation ou de milieu social. Cependant :

- l’âge a un effet notable : chez les plus de 65 ans, un individu sur trois est sceptique, soit environ sept points de plus que les autres classes d’âge.

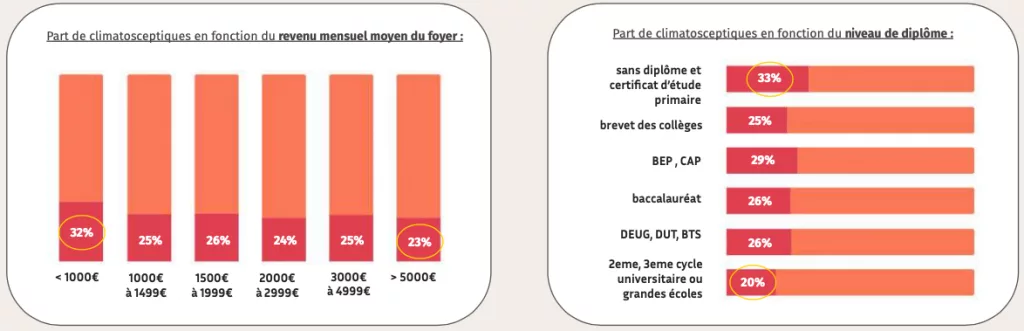

- les climatosceptiques se retrouvent un peu plus au sein des classes populaires, faiblement diplômées et disposant d’un faible revenu.

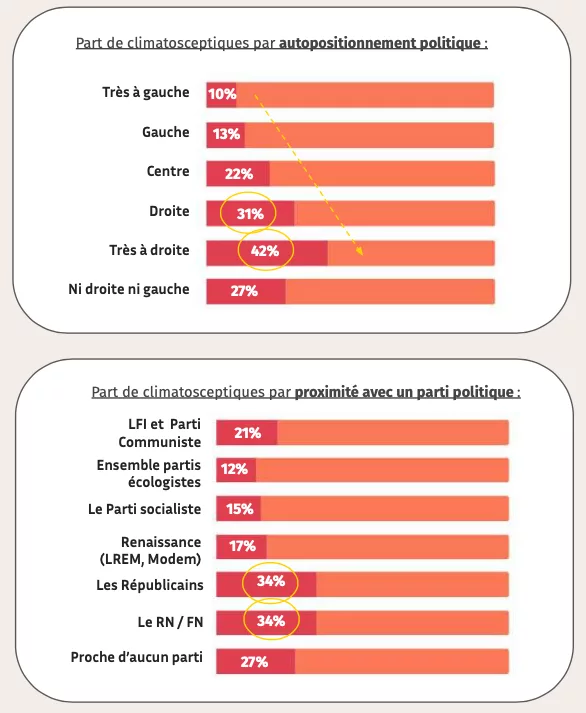

- l’appartenance politique constitue un déterminant particulièrement fort : 30% des individus se déclarant de droite sont climatosceptiques ; 42% chez ceux se déclarant très à droite, contre 13,5% chez les individus se positionnant à gauche.

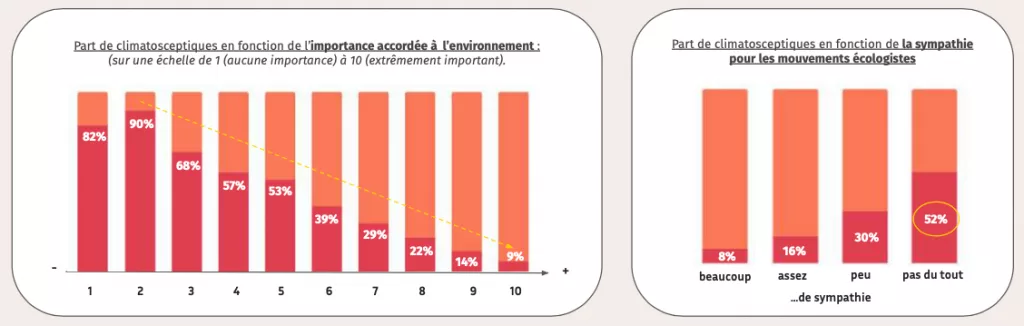

Mais le prédicteur le plus fort du climatoscepticisme est le rejet du sujet environnemental, et surtout le rejet des mouvements écologistes.

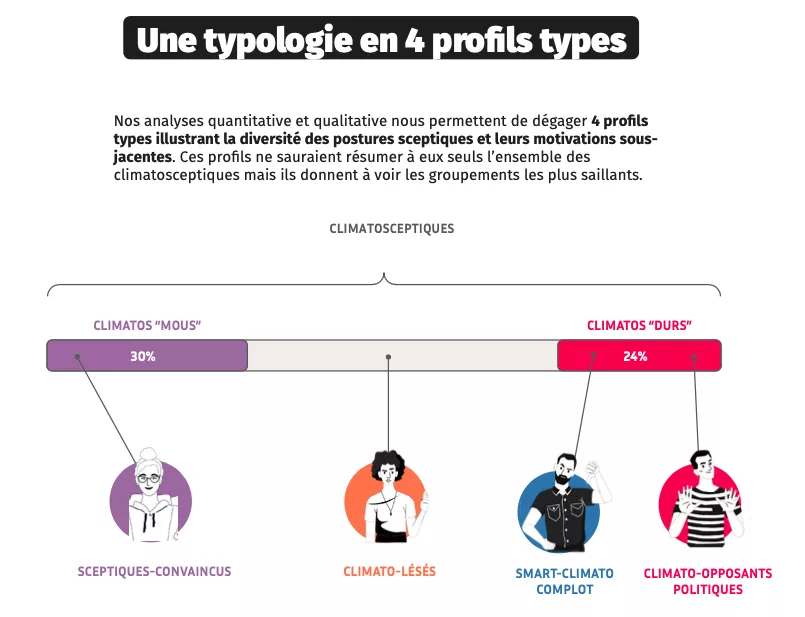

30% des climatosceptiques sont de potentiels alliés de la lutte climatique

Le climatoscepticisme englobe en réalité des niveaux de doutes très hétérogènes, de l’ignorance au déni, en passant par l’ambivalence. Ainsi, il n’existe pas un « climatosceptiscime », mais des climatosceptiques.

Au sein de ce segment qui n’est donc pas homogène, deux blocs opposés se dégagent : les climatosceptiques “mous” (30% des climatosceptiques) et les climatosceptiques “durs” (24%)

Chez les premiers, le doute porte essentiellement sur la part de responsabilité de l’activité humaine dans le changement climatique. Sa réalité, ses impacts, la nécessité de trouver des solutions sont acceptés à la même hauteur que dans le reste de la population.

Tandis que chez les seconds, ce sont tous les aspects de la cause climatique qui sont tenus à distance, avec des justifications politiques voire complotistes.

Contre intuitivement, tous les climatosceptiques ne sont donc pas des ennemis de la lutte contre le changement climatique et 30% sont même de potentiels alliés. Si le climatoscepticisme a, en moyenne, un effet négatif sur le soutien aux politiques de transition, cet effet n’est pas systématique et tous les climatosceptiques ne sont pas opposés à la transition écologique.

Être climatosceptique : une posture résultant d’un manque d’agentivité, de défense d’une identité ou d’un mode de vie plus qu’une défiance vis-à-vis de la science

Si le climatoscepticisme s’accompagne le plus souvent d’une mise en cause du consensus climatique, il n’est pas systématiquement la résultante d’un manque d’informations scientifiques.

Ainsi, comme les sciences cognitives nous l’apprennent, la perception du changement climatique tient davantage à la vision du monde, et à l’idéologie politique des individus et à la possibilité d’agir sur ce dernier qu’à un raisonnement rationnel et à l’exposition aux faits scientifiques.

Le climatoscepticisme est souvent une réaction défensive à une transition écologique face à laquelle des personnes peuvent se sentir impuissantes et qui interroge les mode de vie, les valeurs, les croyances, les identités et croyances politiques.

- une évolution méthodologique au fil des ans pour mieux rendre compte de la pensée des Français, avec l’ajout de modalités de réponse permettant de préciser le doute sur l’existence ou les origines du changement climatique. Cette absence de standard occasionne aujourd’hui des variations de résultats notables entre les principaux sondages d’opinion. ↩︎